La pregunta del millón

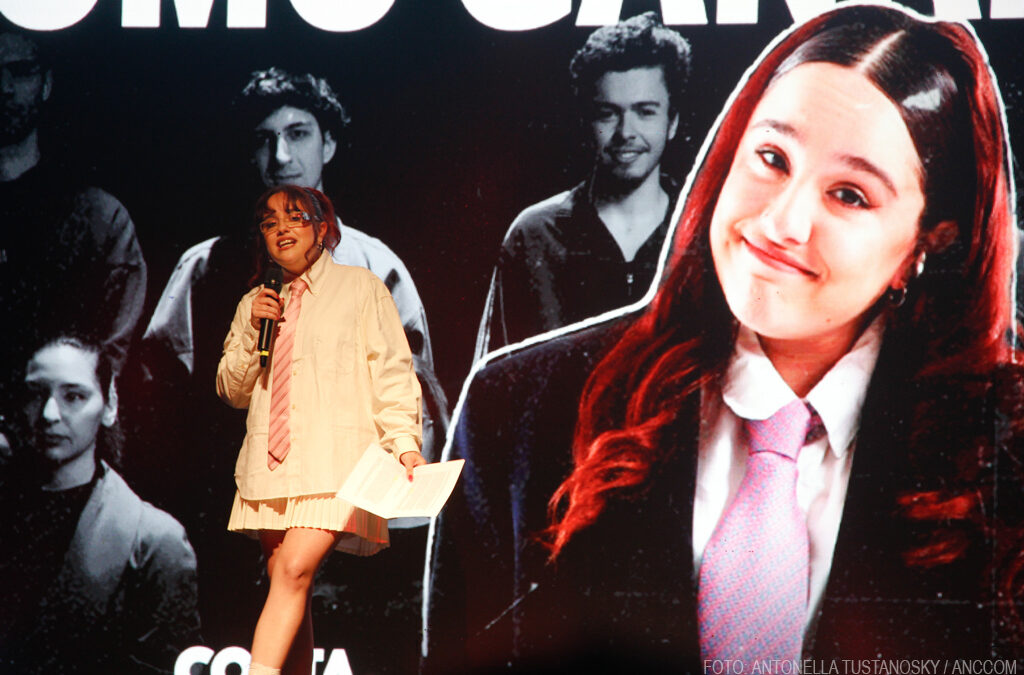

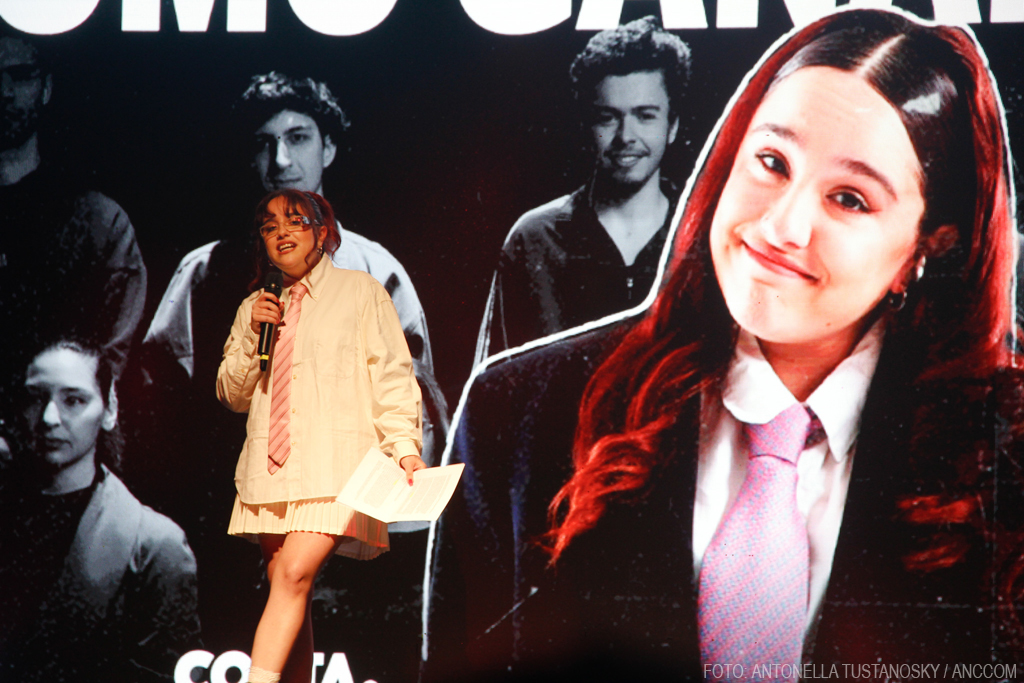

Se presentó el primer capítulo de “¿Cómo ganar plata?”, la serie documental ideada y conducida por Ofelia Fernández. La pieza analiza el mundo del trabajo juvenil para explicar su complejidad y contradicciones.

El martes se estrenó “¿Cómo ganar plata?”, el primer capítulo de la serie documental de Ofelia Fernández sobre las distintas formas en las que trabajan las nuevas generaciones. A lo largo de cuatro capítulos se propone hacer una radiografía de los problemas que enfrentan los jóvenes en el mundo laboral. La serie cuenta con la dirección de Agustina Claramonte, el apoyo de la fundación Fundar que se encargó del rigor técnico del proceso y el nuevo medio de comunicación Corta, que compartió el primer episodio en su canal de Youtube.

Desde las 18:00, la fila se fue armando en la vereda del Complejo Art Media, lugar donde se llevó adelante el estreno, y que también fue una de las locaciones de la serie. El interior estaba ambientado como un cine y se llenó por completo. En las paredes se colocaron carteles que decían: “Ganá plata mientras dormís”, “¿Querés ser tu propio jefe?”, “¿Y si te arriesgás y ganás?”. En las primeras dos filas, había varios elementos de oficina, computadoras viejas y teléfonos de cable, instalando una premisa sobre el choque entre lo viejo y lo nuevo en el mundo laboral.

Fernández entró al escenario presentada por Ivan Schargrodsky. Mostrando la frescura que la caracteriza y que marca el tono del documental, le dice al público: “Si alguno tenía la ilusión de venir acá a saber efectivamente cómo hacer mucho dinero, no tengo esa respuesta”. Afirma que “desde noviembre me di cuenta de que no entiendo nada. Entonces decidí salir a preguntar”. Después de los agradecimientos, comenzó la transmisión del primer episodio.

El capítulo

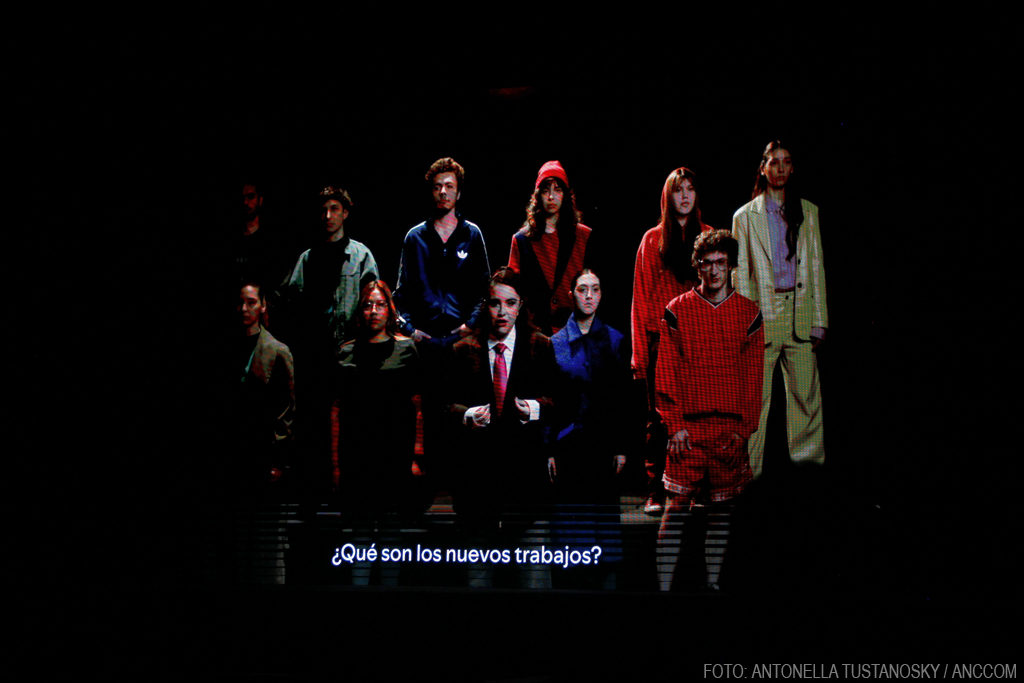

Fernández es clara y convoca esta vez desde la pantalla: “Los invito a dejar de negar esta crisis y les aseguro que no voy a encontrar la consigna, la síntesis que logrará volver a ponernos a todos a hablar el mismo idioma. Porque esto es mucho más complejo, pretendo rendirle honor a esa complejidad”. Fiel a su postulado, el “formato pregunta” está presente en todo el episodio, invitándonos a cuestionar en lugar de cerrar sentidos.

Para comenzar, el documental arranca con una anécdota: un abuelo le cuenta a su nieta que a su edad entró a un laburo donde pasó toda su vida hasta jubilarse, comprándose una casa y un auto. Este hecho contrasta con la experiencia de su nieta, que pasó por 25 trabajos, con eso alquila un monoambiente y ni siquiera piensa en jubilarse. Entonces Fernández se pregunta: “¿Qué hay de bueno y de malo en cada foto? ¿Hay que rearmar el mercado de trabajo que existió? ¿O hay que construir uno nuevo sobre el estallado que nos quedó en frente?”.

“Durante los últimos años advertimos: ¡vienen por tus derechos laborales! Vacaciones pagas, aguinaldo, indemnización, jubilación. Pero de repente nos desayunamos que eso no importó tanto, no asustó tanto. Porque quizás no es la realidad de la mayoría de la gente que labura. Quizás seguimos hablando como si el mundo se hubiera quedado congelado en el siglo pasado”, afirma Fernández.

“Con la realidad no hay que enojarse, hay que tratar de entenderla”, sostiene la exdiputada. Para entender cómo trabaja nuestra generación, Fernández empieza por lo más elemental: la conversación. Se acerca y habla con un ex-policía, con una trabajadora del ámbito privado, con una mesera, una influencer, una manicura, un repartidor, una profesora de educación física. ¿Por qué trabajan de lo que trabajan? ¿Cómo llegan a fin de mes? ¿Qué problemas tienen? ¿Cuáles son sus aspiraciones?

En diálogo con ANCCOM, Fernández cuenta sobre el proceso: “Es combinar una inquietud, que es el deseo de interpretar y, ojalá, representar las nuevas demandas de mi generación. En este caso particular, de esta primera pieza, de la relación con el trabajo, con el dinero”. Afirma que esta es la mejor manera de contarlo. Para elegir a los testimonios del documental, cuenta que buscó a las representaciones más genuinas de algunas categorías de trabajo: “Creo que terminó siendo bastante representativo de cuál es la foto de esta generación en ese vínculo en particular. Siento que es un tema que podría ser re denso, y que de alguna manera termina siendo relativamente esperanzador”.

“Las ideas son algo muy valioso cuando parece que todo ya está hecho”, sostiene Fernández. En contraste a los videos rápidos y cortos que predominan, la exdiputada hace una apuesta artística para transmitir su mensaje. Capta los sentires de la época y los traduce con audacia en el lenguaje audiovisual.

La recepción del público

Al finalizar la proyección, ANCCOM dialogó con el público. Allí estaban, por ejemplo, los periodistas Lía Copello y Matias Mowszet. Sobre sus expectativas, Copello cuenta que “El título ya era algo tentador, porque es algo que está ahí presente en todo, así que valía la pena darle una oportunidad”. Mowszet agrega: “Me imaginaba que iba a ser algo provocador, uno de Ofelia se esperaba eso, y provocó”.

Copello resalta que le “llamó mucho la atención esta conclusión de que estamos todos pensando en la plata. Me aclara y me deprime a la vez. Con algunas cosas me sentí muy identificada, con laburos que nada tenían que ver con el mío”. Mowszet se queda con la parte donde se asegura que “la discusión política está concentrada en menos del 40% de la población laboral. Todo lo que discutimos a nivel laboral, está concentrado en muy poca gente. Me parece que identifica muy bien por qué se pierden las elecciones”.

El periodista Marcos Aramburu afirma que “hay algo de ir a buscar los testimonios y no presuponer esa información, que es sorprendentemente revolucionario en estos momentos de la política. Hay algo de ir a ver a quién estás pretendiendo representar”. También destaca la puesta artística “en un momento donde todas las piezas de comunicación política que ves son de un político tratando de hacer una Bizarrap Session. Esto es como un cachetazo impresionante. Estético, artístico y conceptual”.

El primer capítulo de esta serie documental, se encuentra disponible en el canal de Youtube Corta.