Un frente contra la motosierra

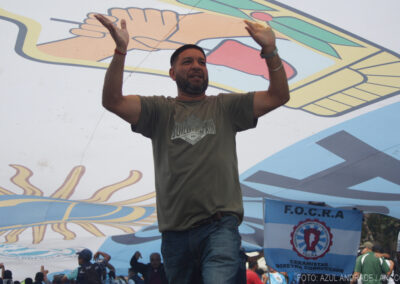

Más de 150 sindicatos y organizaciones marcharon en el centro porteño hacia el Ministerio de Desregulación, en lo que fue el debut del Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos. El mensaje es claro: unidad, organización y resistencia.

Estado afuera: la actual administración de gobierno, a cargo de Javier Milei, inició una total desregulación de la administración nacional. Una de las herramientas usadas es la denominada motosierra que se aplica desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. Hasta ese edificio pretendían llegar más de 150 organizaciones gremiales y sociales. Sin embargo, un fuerte cordón policial les impidió el paso y leyeron en la esquina el documento que tenían preparado, rechazando las desregulaciones y los fuertes ajustes que están haciendo en todos los sectores.

Antes del mediodía habían comenzado a llegar centenares de sindicatos, y miles de trabajadores estatales y agrupaciones sociales a Carlos Pellegrini y Sarmiento. Las columnas superaron a la policía. Se extendieron por Pellegrini desde Bartolomé Mitre hasta la diagonal, Av. Roque Sáenz Peña. Los cordones policiales trataban de contener en la plazoleta de 9 de julio para evitar también el corte de esta vía mano al norte. A medida que avanzaban las columnas hacia y sobre Sáenz Peña, ellos avanzaban también. No faltó el espectáculo de la policía motorizada acelerando cerca de los manifestantes.

El diputado y Secretario General de la CTA Hugo Yasky reflexionó: “Hoy es una jornada que muestra que hay una voluntad de lucha de los sindicatos que hoy estamos en este frente, convocados para defender el salario, para defender los derechos laborales, los convenios con los movimientos sociales, con los representantes y también de los jubilados. Creo que es un gran movimiento que viene a llenar un vacío. Hay que estar en la calle, hay que pelearla y acá estamos”.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, también se hizo presente en la movilización: “Es muy importante reclamar por la soberanía y defender los puestos de trabajo ya que Milei básicamente nos está barriendo los derechos”. Sobre la lectura política de la jornada, la diputada manifestó que “es un mensaje para los bloques que le votaron todo a Milei, empezando por el endeudamiento con el Fondo Monetario”. Y para cerrar indicó que “hay que ganar las elecciones: si no lo traducimos en las urnas va a ser muy difícil”.

A su vez, Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA y la CTA de la provincia de Buenos Aires remarcó que “esta es una marcha multitudinaria porque nos están asfixiando como a las provincias y a los gobernadores, asfixian la salud, la educación, los salarios. La política le tiene que poner voz al reclamo popular, nosotros no vamos a dejar la calle hasta ocasionarles la derrota”, remarcó el dirigente.

Todas las voces

La situación es crítica en muchos sectores. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que intenta resistir el desguace. Verónica Mautone, de la agencia de San Vicente de INTA, explicó: “Queremos defender nuestros puestos de trabajo. Decidieron cerrar la sede experimental de AMBA donde nosotros trabajamos desde la agencia de San Vicente y de nueve agencias más. Esto implica que quedamos en disponibilidad más de 130 trabajadores. Además estamos en contra del decreto que quiere sacar el presidente que afecta a la autarquía, la gobernanza y los centros regionales de todo el INTA”. Luego agregó: “Es importante que nos unamos independientemente de que sindicato, organización o movimiento social que seamos, porque todos defendemos lo mismo y para eso hay que estar unidos”.

También estuvieron presentes los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que vienen denunciando las malas condiciones de trabajo. Gonzalo Sans Cerbino, secretario adjunto de ATE-CONICET Capital, contó que el organismo “perdió en el último año y medio más de 1.500 trabajadores”. Sanz Cerbino agregó: “Están generando condiciones imposibles de soportar, a la cabeza la reducción del salario. Nosotros perdimos un tercio del poder adquisitivo, por eso hoy nos estamos movilizando junto al conjunto de estatales y muchos otros gremios. Necesitamos parar el desguace del Estado, necesitamos recomposición salarial y organismos de ciencia y tecnología”.

Además, el secretario del CONICET destacó que “el gobierno tiene en la picota al conjunto de los organismos científicos tecnológicos, que están amenazados de intervención o de desguace”. Sanz Cerbino, además del INTA y el INTI, remarcó que el Instituto Nacional de Agua también fue descabezado. Sobre estas acciones consideró que “prefiguran una profundización del ajuste que va a depender de los trabajadores, de la lucha que podamos dar y la fuerza que mostremos en la calle”.

Por su parte, desde Vialidad Nacional también denuncian un desfinanciamiento. “Tenemos el salario congelado desde diciembre de 2023, estamos sin presupuesto, no tenemos financiación ni obras públicas, es una situación devastadora” contó el delegado Ariel Saqui. Además, recordó que el presidente dijo que si aumentaba un impuesto se cortaba un brazo y enfatizó: “La cabeza se tiene que cortar porque no aumentó un impuesto, aumentó todo”. Acerca de la manera de enfrentar el desguace Saqui consideró que “podemos tener diferencias pero tenemos que demostrar unidad”.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago también se hicieron presentes para denunciar el ajuste en el sector. Nahuel Puig, delegado del astillero, dijo que “nosotros también somos parte del achicamiento, de la falta de inversión y de trabajo”. Además señaló que “entendemos que la salida es colectiva, nuestro rubro está atravesado por un montón de otros compañeros trabajadores”.

Muchos más sindicatos estuvieron presentes y dieron sus testimonio acerca de cómo se vive bajo la motosierra del Estado.

Cierre de la jornada

Para cerrar la movilización, desde la central gremial dieron lectura a un documento donde destacan que “con un cinismo inédito, el primer mandatario manifiesta abiertamente su oposición a las decisiones colectivas del pueblo expresadas a través del Congreso de la Nación” y denuncian la situación actual. En sintonía con la jornada de protesta y unidad convocaron a todos los presentes a continuar la marcha hacia el Congreso en apoyo a la ya tradicional marcha de los miércoles de los jubilados, el sector más castigado por el ajuste de Milei.