Hipócrates estaría orgulloso

¿Me regalás una hora? es una asociación de médicos y enfermeros voluntarios que atienden a personas vulnerables y en situación de calle. Crónica de una jornada en las escalinatas de la Catedral Metropolitana.

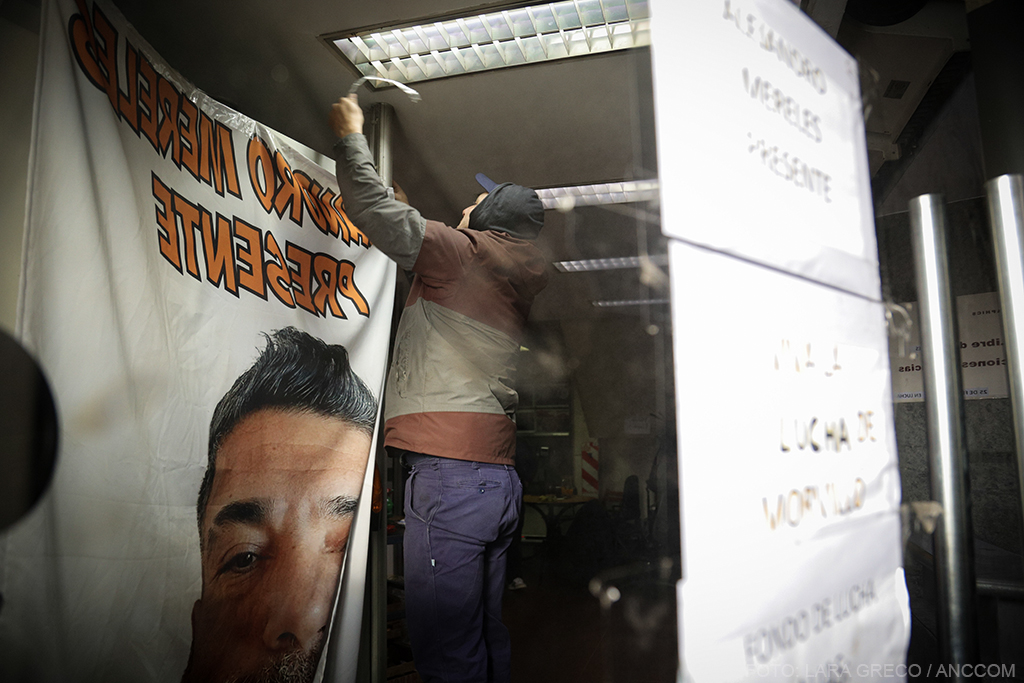

La temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 19:40 marcaba 4.6°, y la Catedral Metropolitana era iluminada por dos focos de una luz amarilla y los focos blancos que cruzaban la calle de la histórica Plaza de Mayo. Había gente en las escalinatas con frazadas y unas ollas que brindaban un recipiente con comida caliente a los presentes. A un costado, otro grupo de personas con chalecos blancos que en su espalda llevan escrita una pregunta: ¿Me regalás una hora? Adriana Arancibia, licenciada en Enfermería y referente de las atenciones que se brindan en Plaza de Mayo y Barracas, dio por comenzada la recorrida cuando dijo: “Hoy no va a haber colectivo sanitario, vamos a hacerla como lo hacíamos en los inicios, en la calle”. Se colocó su chaleco y con uno de los voluntarios fue en búsqueda de gente que necesitara atención médica. Los demás se colocaron barbijos y guantes, armaron dos mesas y alrededor de ella colocaron pequeñas banquetas de plástico. Bajaron de un auto tres recipientes con cajas de medicamentos y otros rellenaban planillas con la iluminación de las linternas de sus celulares. En un transcurso de veinte minutos llegaron las personas que necesitaban de atención médica, familias de hasta cuatro integrantes con niños y adolescentes, jóvenes que no pasaban los treinta años y adultos de la tercera edad. Mientras uno de los voluntarios los agrupaba por filas, las doctoras dialogaban con ellos, los revisaban y rellenaban planillas en caso de tener que recetar algún medicamento.

¿Me Regalás Una Hora? es una Asociación Civil integrada por profesionales de la salud y no profesionales voluntarios, que brindan atención médica gratuita a personas en situación de calle y vulnerabilidad social. Hacen puntos de encuentro en distintas calles de Capital Federal; el Gran Buenos Aires o en lugares físicos como iglesias, comedores o clubes de barrio. También están en Chaco, Corrientes y Formosa.

“¿Y PAMI dónde está?”, dijo un jubilado y sonrió irónicamente; luego se sentó en una banqueta y le contó a la médica que sentía dolor en su pie derecho. Lo tenía hinchado y apenas podía caminar. Pero no solo eso, también quería ser escuchado por alguien, conocía a los miembros de la Asociación. Al retirarse, abrazó a muchos de ellos y les agradeció la atención: “Con esto tiro un par de días”, dijo. Pero las voluntarias fueron insistentes en que tenía que acercarse a un centro de salud para que el tratamiento sea continuo y los dolores en algún momento desistan.

“Muchos tienen problemas respiratorios, entonces ya nos conocen, nos piden medicación de las que ya saben que le damos –contó a ANCCOM Arancibia–. Eso es lo que nos diferencia de otras ONG, nosotros no hacemos solo atención incidental sino que los pacientes tienen un tratamiento y tratamos que tenga continuidad”.

Todo comenzó en el 2014 cuando Mariano Masciocchi, presidente de la ONG y médico cardiólogo, montó un consultorio y brindó atención médica gratuita en la parroquia San Carlos Borromeo en el barrio de Almagro. Luego de dos años de estar haciéndolo solo, el cardiólogo publicó un aviso en la red social Facebook que se hizo viral: “Si conocés a alguien que no tenga cobertura médica, que esté en una mala situación y necesite atención médica gratuita y medicamentos, contale que desde hace dos años atiendo los sábados desde las 10 en un consultorio gratuito a la comunidad». Y logró sumar 150 voluntarios en diferentes zonas del país que hoy en día colaboran con la causa.

La temperatura continuaba en baja: para las 21 el Servicio Meteorológico Nacional marcaba 2.4º. Los voluntarios estaban extenuados, en tan solo una hora y media atendieron a veinte pacientes. Masciocchi contó cómo culminó esta jornada para él: “La verdad que contentos, cumplimos nuestro objetivo y trabajamos un montón con este frío. Muchos problemas respiratorios, gente con dolor y angustia. Acabamos de ver cuadros más allá de una gripe; por ejemplo, atendí a un chico que tiene una otitis supurada, significa que sale el pus del oído directamente, es decir, eso es algo grave”.

“Imaginate estar en una plaza, sin equipo para realizar un electro o radiografías y teniendo que hacer diagnóstico –explicó–. Sin embargo, lo importante es que formemos también nuevas generaciones de médicos que aprendan a pensar distinto, que son los que nos van a atender a nosotros en el futuro. Lo hacemos con el objetivo de descomprimir estas necesidades”.

Necesitamos un móvil propio o un lugar propio –explicó–. No tenemos donantes o sponsors, nosotros nos manejamos en forma gratuita y solidaria, nunca hemos cobrado nada, ni nos hemos llevado nada. Salvo, obviamente, la alegría y el corazón pleno de haber hecho lo que creemos que está bien”, dice Masciocchi..

Carolina Guaman, médica residente en cardiología, contó lo que es para ella ¿Me Regalás Una Hora?: “Es dar una pequeña parte de mí a las personas que más necesitan. Y qué mejor forma que hacerlo acá. Darle un pequeño minuto a las personas que no pueden acudir a un centro médico o no tienen prepaga. Dar un pequeño apoyo de nuestra parte siento que suma mucho”. Por otro lado, cuando fue consultada por las patologías que se repitieron a lo largo de la noche sostuvo que por motivo del invierno, se encontró con cuadros de neumonía o afecciones respiratorias.

Arancibia, por su parte, asegura que las patologías que se atienden dependen mucho de la época, y que generalmente notó muchas personas con traumatismos y dolor corporal: “Siempre digo que tenemos una máquina expendedora de analgésicos porque realmente hay gente que está con mucho sufrimiento, aparte del emocional. Hoy atendimos muchas afecciones respiratorias y traumatológicas”.

Por último, Masciocchi enfatizó en la importancia de que más profesionales de la salud se sumen a ¿Me regalás una hora?, entre otras cosas para poder hacer seguimientos de los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas. “Necesitamos un móvil propio o un lugar propio –explicó–. No tenemos donantes o sponsors, nosotros nos manejamos en forma gratuita y solidaria, nunca hemos cobrado nada, ni nos hemos llevado nada. Salvo, obviamente, la alegría y el corazón pleno de haber hecho lo que creemos que está bien”.

Puntos de atención

Plaza Miserere Juana Azurduy en Avenida Rivadavia y Avenida Pueyrredón.

San Pedro Armengol en Coronel Burela 31, Gerli, Lanús.

Plaza Barrancas de Belgrano en Zabalía 2038, CABA.

Villa Soldati – Nuestra Señora de Fátima en Mariano Acosta 2920, CABA.

Santuario de San Expedito en Bartolomé Mitre 2350, CABA.

Plaza de Mayo en Avenida Rivadavia 500, CABA.

Sagrado Corazón – Barracas en Avenida Vélez Sarsfield 1351, CABA.

Catedral Anglicana San Juan Bautista en 25 de mayo 282, CABA.