Casi 12.000 personas están en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires

El Tercer Censo Popular para relevar a quienes que viven en la vía pública arrojó el doble de personas que el recuento anterior, realizado en 2019. Y muchos más aún de los que declaran las cifras oficiales.

Las organizaciones que llevaron a cabo el Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires dieron a conocer este lunes los resultados iniciales. El primer dato es más que alarmante: contabilizaron un total de 11.892 personas, entre ellas, las que se encuentran en situación de calle efectiva y las que están temporalmente en Centros de Integración Social del Gobierno de la Ciudad. Esta cifra, cómo había adelantado ANCCOM, era tristemente esperada por las organizaciones y representa más del 50 por ciento de crecimiento desde el último Censo en 2019.

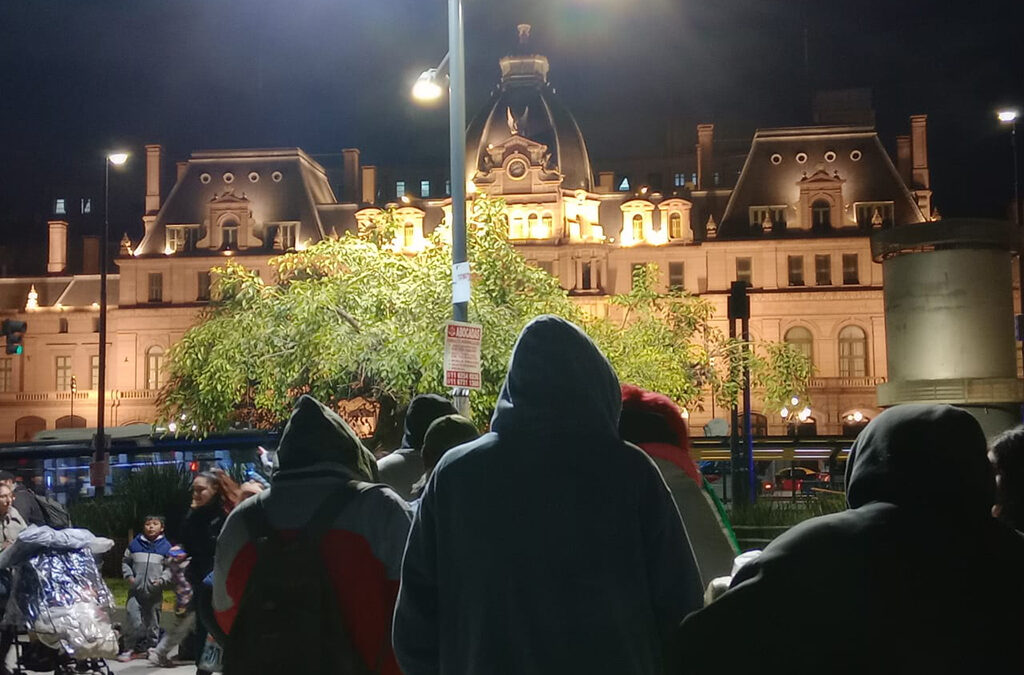

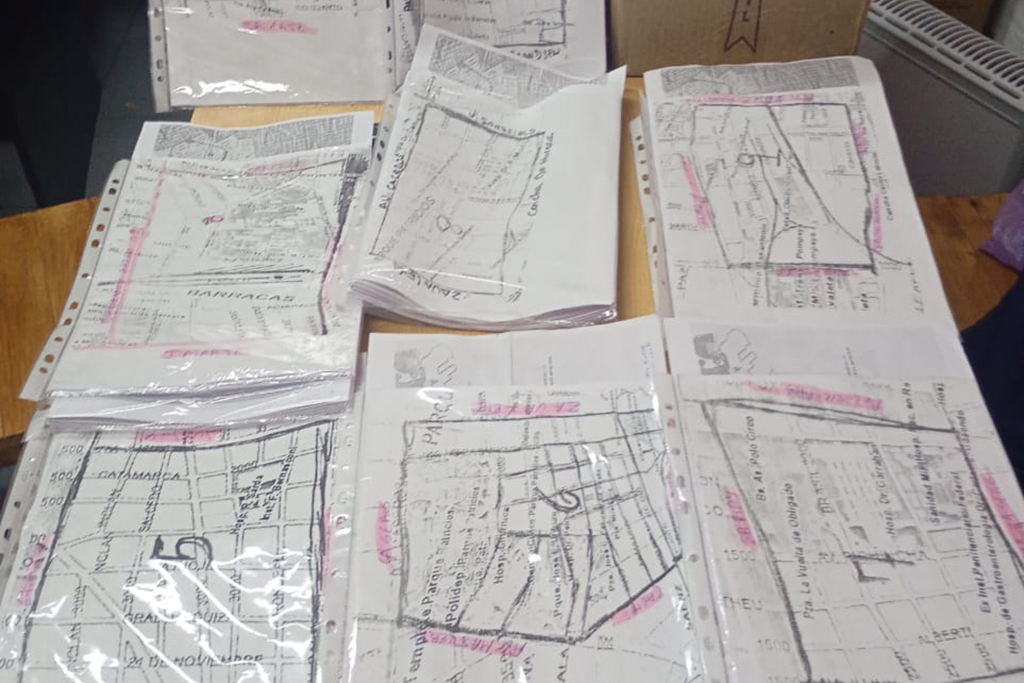

Los números del Tercer Censo fueron muy superiores a los datos que brinda el Gobierno de la Ciudad. Las organizaciones advierten que la población que vive en la vía pública no deja de crecer y denuncian que la calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir. Entre las organizaciones que convocaron para realizar el censo estuvieron Proyecto 7, Irrompibles, Barrios de pie, Red Puentes, Nuestra América Movimiento Popular y La Patria es el otro. Miles de voluntarios recorrieron la ciudad y encuestaron a quienes encontraban instalados en la calle.

En un contexto de crisis creciente, cuándo en el país ya suman nueve personas fallecidas en situación de calle en lo poco que va del invierno, las organizaciones exigen tanto al Gobierno de la Ciudad como al nacional el estricto cumplimiento de la Ley 3.706 de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle con un presupuesto adecuado a las necesidades. Además, piden que se garantice el ingreso inmediato a los dispositivos de CABA junto con alimentos y mantas. Por otro lado, solicitan que se declare la emergencia en situación de calle y adicciones en la Ciudad, que se aumente el presupuesto a los programas vigentes y que sean de gestión accesible, que sea menos burocrático.

También exigen prohibir el uso del lenguaje ofensivo, discriminatorio, estigmatizante por parte de cualquier funcionario que trabaje en organismos o instituciones que dependan del Gobierno de la Ciudad, las fuerzas de seguridad y espacios públicos, hacia las personas en situación de calle. Le suman el pedido de cese inmediato de la represión y persecución a esta población, como también que se distribuyan las frazadas que tiene en sus depósitos el Ministerio de Capital Humano.

Según Horacio Ávila de Proyecto 7, “son 75 mil frazadas las que tienen en los depósitos”. Esta organización realiza desayunos y ollas solidarias en Once, Constitución y Flores a las cuales según nos cuentan, cada vez asiste más gente.

Actualmente, la administración gubernamental de la CABA posee una red de 48 dispositivos que están colapsados y sin vacantes. Según pudo saber esta redacción en diálogo con diferentes organizaciones, el gobierno de la Ciudad continúa sin dar respuesta.