Sin luz y sin operarios para reconectarla

En la misma semana que cien mil hogares se quedaron sin luz en medio de la ola de frío, la empresa energética Secco, que despidió a casi todos los operarios encargados de atender las emergencias y reconectar los servicios, no se presentó a la conciliación obligatoria y amenaza con nuevas desvinculaciones.

Casi 100 mil usuarios se quedaron sin luz en el Gran Buenos Aires el lunes pasado, una de las noches más frías del año. El corte masivo ocurrió horas antes de que se oficializara un nuevo aumento del 2% en las tarifas de electricidad, que se suma a un incremento acumulado del 316% desde diciembre de 2023. La situación fue agravada por una decisión empresarial: en los días previos, la empresa de energía Juan F. Secco S.A. despidió a 30 trabajadores del área de emergencia, encargados de restablecer el servicio ante apagones masivos.

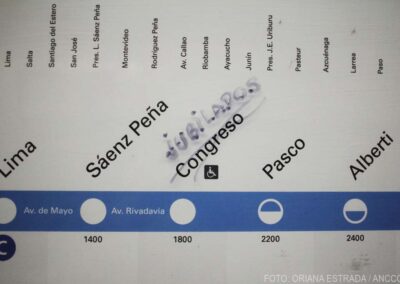

La demanda eléctrica alcanzó un pico de 26.764 megavatios. Aunque no se superó el récord de 30.240 MW registrado en febrero, fue suficiente para dejar sin servicio a 80 mil usuarios de Edesur y 20 mil de Edenor, además de miles de afectados en la capital bonaerense. Las zonas más perjudicadas fueron los barrios porteños de Almagro, Balvanera, Palermo y Villa Urquiza, y partidos del conurbano como Tigre, San Martín, Malvinas Argentinas, Berazategui, Quilmes y Avellaneda. En La Plata, EDELAP también registró cortes generalizados.

Desde la asunción de Javier Milei, las tarifas de gas se dispararon un 622 % en el AMBA. En paralelo, una ola polar generó un consumo récord que obligó a cortar el suministro en industrias, estaciones de GNC y hogares. En Mar del Plata, más de mil familias se quedaron sin gas. La situación se agravó porque el gobierno paralizó las obras del gasoducto Perito Moreno, clave para aumentar la capacidad de transporte desde Vaca Muerta.

En ese contexto, los despidos en Secco expusieron la desprotección ante las crisis energéticas. La empresa, que cuenta con unos 2.500 trabajadores, pasó de tener 40 operarios destinados al área de emergencia a contar con uno solo, localizado en Mar del Plata. «Ese sector se creó en 2012 para intervenir en cortes que vienen en aumento desde las privatizaciones de los 90. Con obradores móviles restablecíamos el servicio en pocas horas. Ahora, sin personal, los apagones se prolongan por días», explicó Ariel Moreno, delegado y uno de los despedidos. Además de los más de 30 cesanteados del área de emergencia, hubo siete despidos en el sector de energías renovables, tras el cierre de la planta de biogás de Ensenada.

La planta, ubicada en el predio de CEAMSE, convertía metano generado por la basura en energía para 40 mil hogares. También evitaba la emisión de gases contaminantes. Inaugurada en 2019, cerró por falta de inversión. La empresa, que recibe fondos estatales y mantiene contratos con el sector público, no dio explicaciones por el vaciamiento. «Nos mandan cartas documento con sanciones inventadas para justificar despidos. Intentan destruir nuestra organización sindical», denunció Moreno.

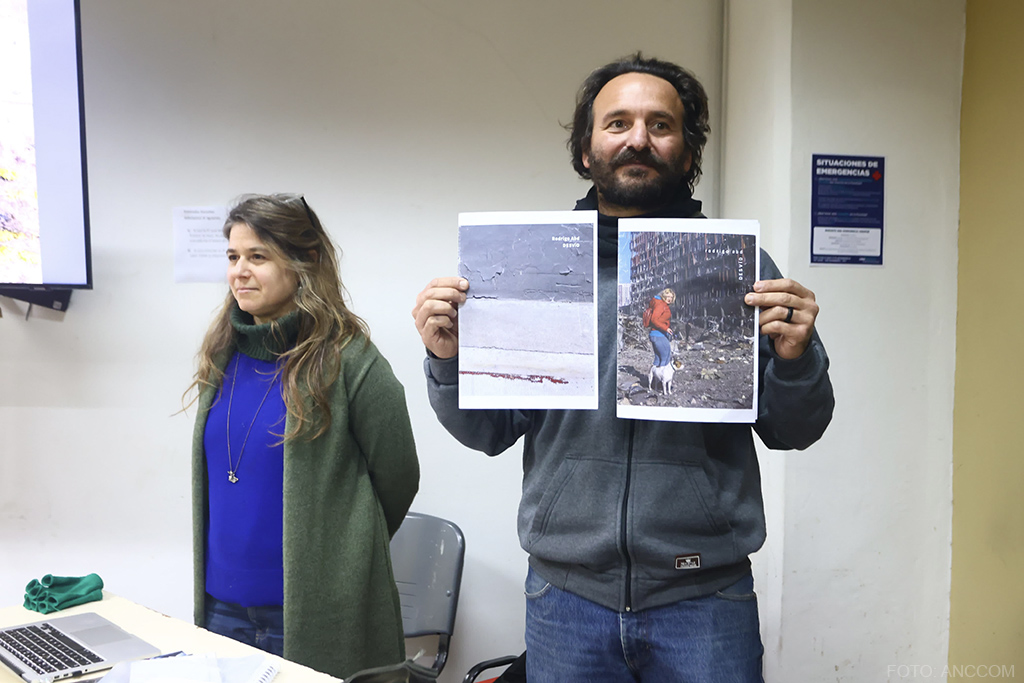

En paralelo, trabajadores organizados como la Agrupación de la Energía Móvil y despedidos de otras firmas (Kimberly Clark, Shell, Morillo, Pilkington) se solidarizan. El martes pasado se realizó una asamblea en la Universidad Nacional de San Martín con apoyo gremial del INTI, Cicop‑Posadas, Conicet, Unión Ferroviaria, entre otros. El lunes 7 de julio, a las 18, está prevista una movilización con corte en el Camino del Buen Ayre, frente al CEAMSE.

Juan Luis, despedido del área de Emergencia, relató: «Nuestro sector intervenía ante incendios, inundaciones o cortes técnicos. Si estaba en mi casa, me llamaban, me buscaban en remis y viajaba donde hiciera falta. En Calafate, en medio de una nevada, instalamos 16 equipos para abastecer a 400 familias cada uno». La modalidad laboral incluía rotación nacional: pasaban 18 días fuera de casa y solo una semana en sus hogares.

Antonio Samaniego, también despedido, detalló: «Trabajé 10 años, fui echado justo al cumplir la década. En pandemia quedamos varados 20 días en Calafate por estar asistiendo un corte. No hay muchos operadores capacitados para esto. Usamos motores Caterpillar a diésel y equipos de alta tensión, es riesgoso. El año pasado la empresa planteó que quería que trabajáramos 12 horas con un solo operario por turno, un peligro».

El vaciamiento se produce en paralelo a las denuncias que pesan sobre Jorge Balán, propietario de Secco S.A., imputado en la causa Cuadernos, en la que se presentó como arrepentido tras reconocer el pago de coimas a funcionarios públicos. Su nombre también figura en los Pandora Papers por haber utilizado una offshore en Costa Rica. A pesar de esto, su empresa sigue recibiendo contratos estatales.

«Están tercerizando el área de emergencia con contratos precarios, sin convenio colectivo. Nosotros logramos pasar a planta en 2018, después de años de contratos renovables cada tres meses. Ahora quieren volver atrás. No solo atacan a los trabajadores, estafan a los usuarios. El cargo por emergencia sigue figurando en la boleta, pero ya no hay quien atienda las emergencias», explicó Moreno.

El conflicto ya tuvo cinco audiencias en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de las cuales la empresa solo se presentó a dos. En ambas ocasiones amenazó con más despidos. La falta de respuestas institucionales refuerza la organización entre sectores afectados: además de trabajadores energéticos, se suman estatales, del ámbito de la salud, educación y jubilados. El vaciamiento de Secco, aseguran, es una muestra de cómo el ajuste y la desregulación también golpean donde más duele: en la garantía de derechos esenciales como la energía eléctrica.