«Una obra para no subirse al discurso de odio»

“Mi vida anterior” trata la historia real de una madre, exoficial montonera, que intenta relatar a su hijo las vejaciones por las que pasó durante su secuestro y los pasos que dio por su supervivencia.

‘’Hay gente que la ha pasado mal. Del otro lado no se puede empatizar, con el horror no se puede empatizar, con los crímenes de lesa humanidad no hay empatía posible, eso es incomprensible’’, dice Teresa Donato mientras habla de Mi vida anterior.

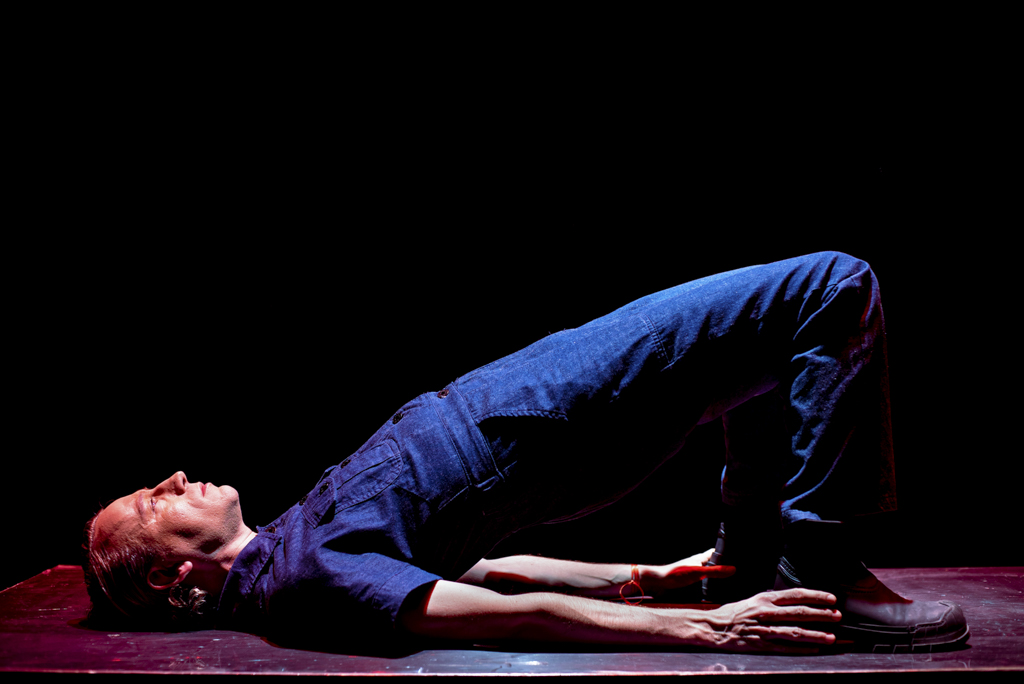

Arriba de las tablas del Centro Cultural San Martín, se cuenta una historia que tuvo lugar hace varias décadas. Dennis Smith se pone en la piel de una madre, oficial montonera, a la vez que interpreta a un hijo que escucha por primera vez la historia de su madre secuestrada luego de que su padre muriera en un enfrentamiento. La obra unipersonal que se estrenó en el Festival Internacional de Buenos AIres (FIBA) invita a ponerse en los zapatos del otro, ‘’para no subirse tan rápido al discurso de odio’’

El unipersonal que estrenó el 29 de octubre en el San Martín -la primera función contó con la presencia de Guillermo Ledesma, uno de los jueces que condenó a las juntas militares en 1985- y continúa en noviembre y diciembre difundiendo esta historia que es tan fuerte como verdadera. Con un despliegue visual y musical muy interesante, cuenta la historia de una mujer que es secuestrada y se salva al ser elegida, por un militar, como su amante.Tras sobrevivir al horror, es considerada como traicionera por el resto de sus compañeros. Años más tarde, su hijo conoce la historia de su madre, que a pesar del parentesco, él la define como una ‘’incógnita’’.

Detrás de la narración de esta historia, se encuentra Teresa Donato, quien está a cargo del guion de la obra, con colaboración de Smith. Todo nace cuando en 2022 la protagonista de la historia le pide a la autora que escriba un libro sobre su experiencia. ‘’Su hijo le pidió que le cuente su historia pero sentía que no tenía la fuerza para escucharla cara a cara por el temor al dolor que iba a sentir cuando su madre se lo contara’’ cuenta Donato en diálogo con ANCCOM. Con esto, recurre a ella para que escriba un libro –Desaparecida dos veces– y de ese texto surge la adaptación al teatro.

‘’Es una obra que habla del dolor de una mujer; una mujer que pudo haber sido muchas y una mujer que puede ser muchas otras; que es el de las mujeres cuando son prisioneras, por el motivo que sea, siempre sufren vejaciones, violaciones, son tomadas como botines de guerra. No solo nuestras mujeres desaparecidas sino otras tantas que sufren este tipo de cosas alrededor del mundo’’ cuenta la escritora.

Coincidiendo con el 40º aniversario del informe de la Conadep, la obra tiene como fin ponerse en los zapatos del otro, empatizar con el otro. Donato, que siempre se sintió muy conmovida por las historias de las personas que ponen el cuerpo por sus ideales, intenta construir un lugar ‘’donde se escuche, donde se juzgue menos, donde se cancele menos. Que se entienda su dolor para que no te subas al discurso de odio tan rápido’’. Una de las cosas que muestra la obra es que algunas de las personas que se llegaban a salvar del cautiverio, que lograban salir vivas de la clandestinidad, eran consideradas traidoras por parte de sus compañeros, personas que se quedaban solas.

La historia de arriba del escenario cuenta con muy pocos elementos, pero tiene una puesta visual muy interesante que hace que resalte el texto. Smith, además de ser actor, es cantante, por lo que en la obra luce entonando canciones. La música funciona como un respiro ante lo impactante del texto; permite tomar fuerza, para seguir escuchando.

Para que el público pueda ponerse en los zapatos de estos personajes, primero los creadores deben intentarlo. ‘’A mí no me costó trabajo ponerme en su lugar porque es un tema que conozco desde muy pequeña. La cuestión de los desaparecidos se sabía, era bastante claro que había gente que no estaba, y que en algún lugar tenían que estar’’.

A Smith, en cambio, la obra lo saca de su temática habitual y lo inserta en un tema que nunca antes había abordado. Se pone en el lugar de la madre y del hijo, por momentos del padre, y aporta su emoción a la historia.

‘’Nosotros queremos que la gente salga distinta de la sala. Que salgan y charlen de lo que pasó, que salgan transformados, más en este momento en donde hay algunos temas que están siendo tratados de una manera liviana, como poco humana, cuando estamos siempre hablando de personas’’ agrega Donato.

Mi vida anterior puede verse durante el mes de noviembre y diciembre en el Centro Cultural San Martín. Las entradas se pueden conseguir a través de Entradas BA o por las boleterías del centro cultural.