Libros versus motosierra

Las bibliotecas populares de todo el país se organizan frente a la pérdida de autonomía que implica el reciente Decreto 345/25 que desregula organismos culturales.

Desde la publicación del Decreto 345/25, la resistencia de las Bibliotecas Populares continúa en marcha. La norma tiene por objetivo desjerarquizar y desregular diversos organismos culturales, entre ellos, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) que pierde tanto autonomía presupuestaria como representatividad federal. Esto llevó a que distintas bibliotecas se organizaran en un frente de lucha.

Verónica Barbera, integrante del colectivo de la Biblioteca Popular La Chicharra (ubicada en Barrio Meridiano V, La Plata), contó: “En este momento nos encontramos en estado de alerta y movilización. Estamos fundando redes con otras bibliotecas populares que nos permitan fortalecernos, difundir esta problemática y poder resistir los embates del gobierno nacional.”

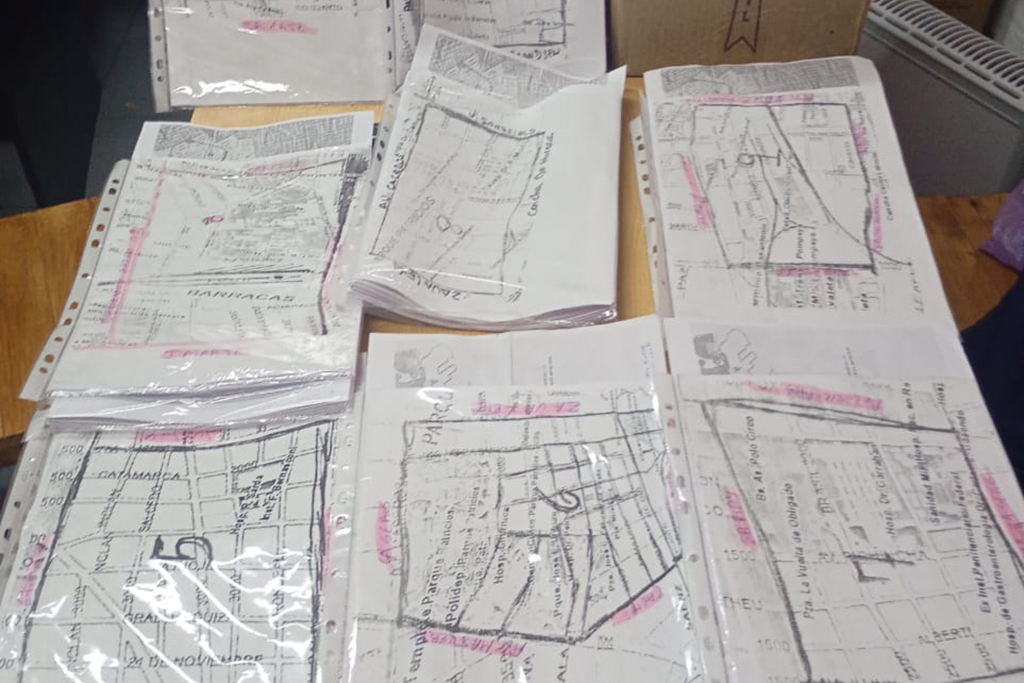

Uno de los frentes organizados que se creó es el Movimiento de Bibliotecas Populares en Lucha. Desde allí, se está buscando derogar este decreto desde distintas vías de acción. Eric Winer, bibliotecario, integrante del Movimiento, trabaja en la Biblioteca Popular Por Caminos de Libros (ubicada en el barrio popular Ramón Carrillo de Villa Soldati), explicó en diálogo: “La vía más urgente que identificamos es la incidencia parlamentaria. Al ser un decreto, nos interesa incidir en los legisladores que tienen la posibilidad de anular el decreto que perjudica tanto en la CONABIP como otras instituciones. Desde el punto de vista de las bibliotecas populares, al estar desperdigadas por todo el país, capaz tenemos posibilidad de llegar a algún legislador provincial que tiene alguna cercanía desde su propia jurisdicción o comunidad, para tratar de hacerle reflexionar sobre el impacto de esta medida. La verdad es que está difícil”. Sin embargo, el accionar no se agota en el ámbito parlamentario: “Estamos también pensando en judicializar el decreto porque va en contra de la ley que constituye la CONABIP. No somos los únicos, varios actores también avanzan por la vía judicial tratando de generar una cautelar, un amparo. Y después tenemos otras estrategias, como tratar de generar impacto en las redes, entre los movimientos. Y bueno, nos queda la vía de manifestación en las calles”, amplió el referente.

De hecho, la pasada semana María Nieves Dalponte Ayastuy -presidenta de la Biblioteca Popular Tupac Amaru Infanto Juvenil de La Plata- presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad colectiva (ADIC), patrocinada por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en el Juzgado N° 2 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata. Se demorará de quince a treinta días hábiles en recibir una respuesta y, pasado ese período, se traslada la demanda al Estado nacional. La Unión de Escritoras y Escritores expresó su apoyo a la iniciativa.

A su vez, diversos organismos se han solidarizado con la situación actual de las Bibliotecas Populares. Entre ellos, IFLA LAC (División Regional de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones), que en un comunicado expresó su “respeto por la institucionalidad argentina” y “respaldo a todos los esfuerzos orientados a preservar el valioso trabajo de las bibliotecas populares como espacios fundamentales para la vida democrática, cultural y social”.

A nivel legislativo, los diputados Marcela Passo, Carlos Daniel Castagneto y Jorge Antonio Romero, pertenecientes al bloque Unión por la Patria, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado de los distintos organismos afectados tanto por el Decreto 345/25 como el 346/25. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota el diputado Romero confirma que no han recibido ninguna respuesta.

ANCCOM intentó contactarse con las autoridades gubernamentales responsables de la CONABIP, pero hasta la fecha no se recibió respuesta.

¿En qué perjudica el Decreto 345/25?

Uno de los artículos del decreto 345/25 que más alerta ha generado es el 8°, que reemplaza a la anterior autoridad de aplicación de la Ley N° 23.351 de Bibliotecas Populares, la CONABIP, por la Secretaría de Cultura: Esta nueva situación constituye una profunda pérdida de autonomía. Cecilia Bona, periodista y coordinadora a cargo del proyecto de promoción de la lectura @porqueleerok, explicó: “Desde la época de Sarmiento (1870) la CONABIP maneja su propio presupuesto y toma sus propias decisiones. Todo es decidido en una comisión compuesta un representante de cada una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Eso hace que tanto las decisiones como la conversación entre las bibliotecas sea muy federal. Ahora, tanto presupuesto como decisiones pasan a formar parte de la Secretaría de Cultura que, además, podría decidir asignar ese presupuesto a las bibliotecas o no. Puede hacer con eso lo que quiera (…) Lo más perjudicial es esta quita de autonomía presupuestaria y toma de decisiones”.

En relación a la pérdida de representatividad federal, Mercedes Botana, voluntaria de la Biblioteca 3037 de Lago Puelo, Chubut, expresó su preocupación: “Perder representatividad nos parece realmente preocupante. Que cinco personas -puestas por la Secretaría de Cultura- decidan las políticas públicas desde la Ciudad de Buenos Aires no está bueno… Nosotros estamos en la provincia de Chubut ¿Qué saben de lo que pasa acá? ¿Qué saben de la idiosincrasia, de la población? Hasta el decreto, la CONABIP tenía veinticuatro representantes, uno por provincia, elegidos también democráticamente dentro de cada jurisdicción. Esto no va a suceder más. Van a ser cinco personas a dedo, que no sabemos cómo transitaron bibliotecas populares, si es que alguna vez pisaron una. Nos parece importante tener una voz y un voto en las decisiones de las políticas públicas que tienen que ver con estos proyectos comunitarios”.

Los programas brindados por la CONABIP son de vital importancia para el desarrollo de las actividades y el abastecimiento de las bibliotecas, como cuenta Paula Epstein, quien forma parte de la Biblioteca Popular Roffo de Villa del Parque, CABA: “La CONABIP ayuda al sostenimiento de las bibliotecas a través de subsidios para hacer frente a gastos corrientes como servicios, conectividad a internet, compra de libros. Brinda también asesoramiento y capacitaciones. Nuestra biblioteca participó desde la primera edición del Programa Libro%. Una iniciativa valiosísima que nos permitió, frente al costo que tienen los libros, mantenerla actualizada”.

¿Cuál es la importancia de las bibliotecas populares?

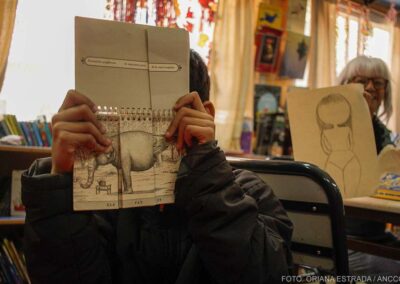

La particularidad de las Bibliotecas Populares, frente a otros tipos de bibliotecas, es que las mismas se crean por iniciativa zonal, vecinal, por los miembros de una comunidad. Para Verónica Barbera “una biblioteca popular se diferencia de una biblioteca, por ejemplo pública, por el modo de constituirse y de financiarse. Está impulsada y conformada por miembros de una comunidad y financiada con cuotas societarias y alguna que otra línea de financiamiento de otros orígenes, que pueden ser públicos o privados, pero fundamentalmente está sostenida por su comunidad.” Por eso, considera que la relación con el territorio “es muy fluida. Nosotres abrimos de lunes a viernes y de manera excepcional también los sábados con actividades especiales. Pero la biblioteca tiene una impronta local muy grande. Está en vínculo con diferentes instituciones y espacios culturales del barrio. Por ejemplo, trabajamos desde hace 18 años haciendo promoción y mediación de la lectura con la Escuela Secundaria N° 44, que está justo en frente de nuestra biblioteca”, mencionó Barbera sobre las características de las actividades de La Chicharra.

En esta misma línea, Braian, integrante de la Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia, Tandil, detalló la multiplicidad de actividades que se realizan en el espacio del que forma parte: “En nuestra biblioteca trabajamos con planificación estratégica y diferentes ejes: la promoción de derechos, la promoción de la lectura, también tenemos un espacio formativo de talleres, proyectos vinculados a la alfabetización digital y el acceso a la información, servicios de información ciudadana, más todos los ciclos que realizamos en la biblioteca de manera anual, algunos de promoción de artistas y autores locales, referentes de diferentes expresiones artísticas.” Al enumerar estas acciones destacó la importancia de las bibliotecas populares en las comunidades: “Algunas tienen más de 100 años. La presencia y la referencia son muy importantes, porque termina siendo un espacio de articulación en cada una de las localidades y barrios. En algunas localidades más chicas, que pueden estar en lugares alejados, a veces es el único lugar, no sólo donde hay libros, sino donde hay internet, donde hay un espacio para reunirse. El escenario de las bibliotecas tiene una fuerza impresionante.”