«El fútbol no necesita a las sociedades anónimas»

Ricardo Enrique Bochini, el máximo ídolo de Independiente y de Diego Maradona, repasa sus inicios, su trayectoria en la Selección y se mete en el debate por las SAD.

Richard para los amigos, el Bocha para la gente. Gambeta, pared, toque. En esta entrevista Ricardo Bochini, la joya más grande como le gustaba decir a Diego, habla de todo un poco: sus inicios en Independiente, los sacrificios para llegar a Primera, el Mundial ’86, su opinión de las SAD y su filosofía del fútbol.

¿Qué recuerdos guardas de esos primeros años jugando a la pelota en tu barrio Villa Angus, en Zárate?

Yo jugaba con mis hermanos y con los vecinos del barrio, todos los chicos jugábamos hasta tarde, hasta las ocho o nueve de la noche, en el potrero. A media cuadra de mi casa estaba el club Estrada, que ahí jugábamos en una cancha de piso de baldosa. Jugábamos entre nosotros, pero también había campeonatos de barrios. Era nuestra diversión, lo que más nos gustaba y lo que más hacíamos era jugar a la pelota por todos lados. Mis padres no decían nada cuando íbamos a jugar todo el día a la pelota porque sabían que estábamos haciendo algo lindo. Mi viejo no iba mucho a verme jugar, ni a mí ni a mis hermanos. Él trabajaba mucho y cuando podía descansaba en casa, así que prácticamente me habrá visto jugar una o dos veces acá en Buenos Aires. Después empecé a jugar con mis hermanos en las inferiores del club Belgrano, afiliado a la liga de Zárate. Ya a los diez u once años la gente me veía jugar y todos decían que jugaba muy bien. En todas las divisiones de Belgrano hacía goles, jugaba bien, ganábamos campeonatos y además yo debuté de muy chico en la Primera División del club. Con trece años ya jugaba con la gente grande de 25, 30 años.

A los quince años viajabas solo desde Zárate hasta la pensión de Independiente en Avellaneda, que estaba bajo la tribuna que hoy lleva tu nombre. ¿Cómo era la vida en la pensión junto a tus compañeros?

El viaje ida y vuelta a Zárate era larguísimo, como cinco horas para ir y otras cinco para volver. Era muy sacrificado, pero lo hacía porque me gustaba jugar al fútbol. Después del primer año de viajar así, les dije a los dirigentes que me quería quedar en Buenos Aires porque estando en la pensión iba a tener mejor entrenamiento y más posibilidades, si había un viaje con las divisiones inferiores podía ir. Así que el segundo año me quedé a vivir en la pensión. Me iba de mi casa por mucho tiempo, iba una vez por mes. Entonces uno extrañaba mucho, era una vida distinta la que yo hacía en Zárate a la que hacía en la pensión. Lo único bueno es que estaba con chicos muy buenos, compañeros que eran todos del interior y nos divertíamos con ellos, la pasábamos bien. No eran buenas las comodidades que teníamos, hacía mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Además, no nos alimentábamos del todo bien porque el club no ponía mucho dinero en las divisiones inferiores. La comida era al mediodía y a la noche, y no era tanta. No teníamos nada ahí, era estar en la pensión, entrenar, comer, mirar a veces un poco de televisión, jugar a las cartas o hablar entre nosotros. Trabajé uno o dos años en una curtiembre de un dirigente de Independiente. Trabajaba desde las ocho hasta la una de la tarde, después volvía, comía y a la tarde entrenaba. Tenía que trabajar porque no nos pagaban nada, no teníamos un peso para la ropa ni nada, y mi viejo no tenía para ayudarme. A los 18 años debuté en Primera, el 25 de junio de 1972 en un partido contra River en el Monumental. Perdimos 1 a 0, entré faltando veinte minutos pero jugué bastante bien.

Con Daniel Bertoni forman un dúo que quedó en la historia del fútbol argentino, tiraban unas paredes increíbles y hacían lo que querían con la pelota. ¿Cómo se dio esa complicidad y esa química entre ustedes dos?

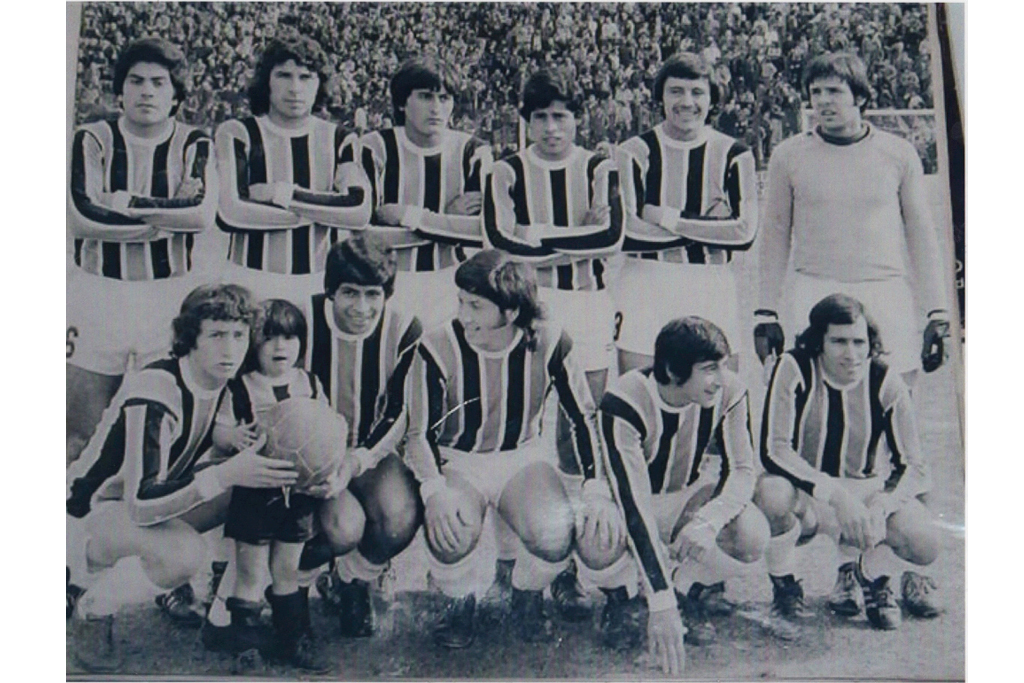

Nosotros empezamos juntos en el Juvenil de 1972, yo estaba en Independiente y él en Quilmes. El primer partido que jugamos fue en un amistoso en la cancha de River y anduvimos muy bien, nos entendimos. Cuando Independiente compró a Daniel empezamos a estar siempre juntos, me fui de la pensión y me quedé a vivir en su casa con su familia. Cada uno tenía sus características de juego. Él era un delantero que jugaba tanto de wing izquierdo como wing derecho, en la Selección Juvenil jugaba por la derecha, y en Independiente por izquierda. Yo gambeteaba, le daba un pase en profundidad porque Bertoni era muy rápido y llegaba a la pelota. También él se tiraba atrás y hacíamos paredes, nos entendíamos bien de esa forma. Cuando estábamos en la casa de él, entrenábamos a la mañana en Independiente y a la tarde íbamos a una cancha de la cervecería de Quilmes y jugábamos, entrenábamos, tocábamos la pelota, hacíamos paredes. Estábamos mucho tiempo juntos con la pelota.

¿Cómo es sostener esa fuerza interior, esa pasión para seguir adelante a pesar de las dificultades y llegar a Primera?

Todos los grandes jugadores que están muchos años en un equipo y que son reconocidos por la gente, aparte de las condiciones, se tienen que cuidar un montón, vivir para el futbol y dejar muchas cosas lindas de lado para llegar a ese nivel. Ser reconocido, ser una figura y que la gente te quiera, es muy difícil. El que tiene condiciones y hace sacrificios, llega seguro. Lo que pasa es que muchos tienen condiciones, pero no hacen el sacrificio porque por ahí les gusta otra cosa, no cuidarse tanto y vos para rendir tenes que estar siempre bien. En la época nuestra era todavía mucho más difícil porque no había tanto cambio de jugadores como ahora, que hay recambio, todos los años cambian un equipo entero. Antes duraban cinco o seis años los mismos jugadores, entonces los jugadores que eran buenos, como estaban tapados, tenían que irse al Nacional B o a equipos del interior, les costaba triunfar acá. Hoy es más fácil, llegan a Primera pero tampoco son tan reconocidos por la gente como antes.

¿Cómo impacta en el fútbol argentino que tantos jugadores buenos se vayan a jugar al exterior tan rápido, siendo tan jóvenes?

No hay buen espectáculo, no hay buen juego, tanto en Argentina como en Sudamérica. Se ve en los partidos de la Copa Libertadores, que nada que ver con los partidos que había antes y los jugadores que había antes. Nosotros le pudimos ganar al Liverpool de Inglaterra, Boca le pudo ganar al Real Madrid, Vélez le pudo ganar al Milan. No aparecen jugadores de esa calidad y si hay un jugador que se destaque un poco lo venden enseguida. Hay una diferencia económica abismal en lo que gana hoy un jugador en un pase, antes te podían aguantar los jugadores porque ganábamos poco y nada. Nosotros para poder tener un auto o comprar un departamento teníamos que estar cuatro o cinco años ganando campeonatos locales, Copa Libertadores, Copa Intercontinental, todo para poder ahorrar y comprar algo. Hoy un jugador con un contrato masomenos, ya en un año hace todo eso sin ganar nada importante.

¿Cuál es tu opinión de las sociedades anónimas deportivas (SAD)?

El club es de los socios, pero los socios tienen que participar más y saber todo lo que está pasando. El fútbol para mi da ganancia si está bien administrado por los dirigentes, no necesita sociedades anónimas, no necesita que nadie venga a poner plata. Los clubes tienen que trabajar bien las divisiones inferiores, partir de ahí, y tener jugadores para armar un equipo, más los clubes grandes. Esos equipos tienen que estar ahí arriba, peleando campeonatos, no te digo ganar campeonatos todos los años pero pelearlos, estar bien. El club siempre tiene que ser el que se beneficie, no el empresario. Vos fíjate que Boca, River, Racing, Vélez son todos clubes que están bien y no tienen ningún gerenciamiento, no tienen gente que pone plata. La sacaron con los jugadores de divisiones inferiores, que van metiendo, y con los socios. Los clubes se hicieron grandes con los socios y son de los socios.

¿Cómo recordas el Mundial del ’86? La relación con Bilardo fue medio complicada al principio…

Pasaba una cosa que era muy rara porque yo no había sido citado en la primera convocatoria de Bilardo porque decía que era muy grande. Cuando asumió en el ’83, yo tenía 29 años. El citaba a Trossero y Alonso que eran mayores que yo, Marangoni y Russo que tenían mi misma edad. Osea, no era el problema de la edad sino que él no quería citarme porque teníamos diferencias, la discusión de Independiente – Estudiantes. Para mí Pastoriza podría haber estado en la Selección Argentina tranquilamente, pero Grondona eligió a Bilardo. Después no le quedó otra que citarme porque nosotros ganábamos Copa Libertadores, campeonato local, y toda la gente del periodismo me pedía. Cuando Argentina perdió un par de partidos amistosos, me empezaron a apurar y el mismo Grondona le dijo que me llevara. Grondona me dijo en el vestuario de Independiente que Bilardo me iba a citar, él fue el que me dio la novedad que iba a ir a la Selección. Después me citaron y estuve sin problemas hasta el Mundial. En la Selección Argentina uno puede tener diferencias con el técnico, pero está primero la Selección que el técnico. Empecé a jugar de titular en la Selección, hice buenos partidos, buenas giras. Yo no estaba seguro, dudada de que me fuera a llevar al Mundial y al final se decidió y me llevó. Era difícil jugar en esa Selección porque el equipo andaba muy bien y no había posibilidades de entrar, el equipo prácticamente no se movía. Diego siempre hablaba de que quería que yo entrara, que jugara un rato con él. Entré en la Semifinal contra Bélgica y fue el único partido que jugué en un Mundial.

¿Qué representa el fútbol en tu vida?

Yo creo que jugué al fútbol como jugaba en el potrero, como jugaba en Zárate, siempre jugué de la misma manera y a la gente le gustaba mucho ese fútbol, especialmente al hincha de Independiente, y también hinchas de otros equipos porque me iba aplaudido de otras canchas. El clásico 10 tiene que hacer ese juego, el que hacía yo. Gambetear para adelante, dar pases de gol, hacer paredes, pausas.