El Senado desenchufó la motosierra

La Cámara Alta aprobló la las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. También rechazó cinco decretos desregulatorios de Milei referidos al INTI, el INTA, Vialidad Nacional, el Banco Nacional de Datos Genéticos y diferentes organismos culturales.

En una sesión maratónica de más de trece horas, el Senado convirtió en ley el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría, además de derogar cinco decretos de desregulación impulsados por el oficialismo. La oposición logró mayorías amplias y dejó en evidencia la pérdida de apoyos del gobierno de Javier Milei.

La sesión ocurrió apenas 24 horas después de que la Cámara de Diputados rechazara, por primera vez en el gobierno de la motosierra, un veto presidencial, al insistir con la Emergencia en Discapacidad. Desde el oficialismo se intentó frenar el golpe enviando a negociar al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, pero la estrategia no tuvo éxito.

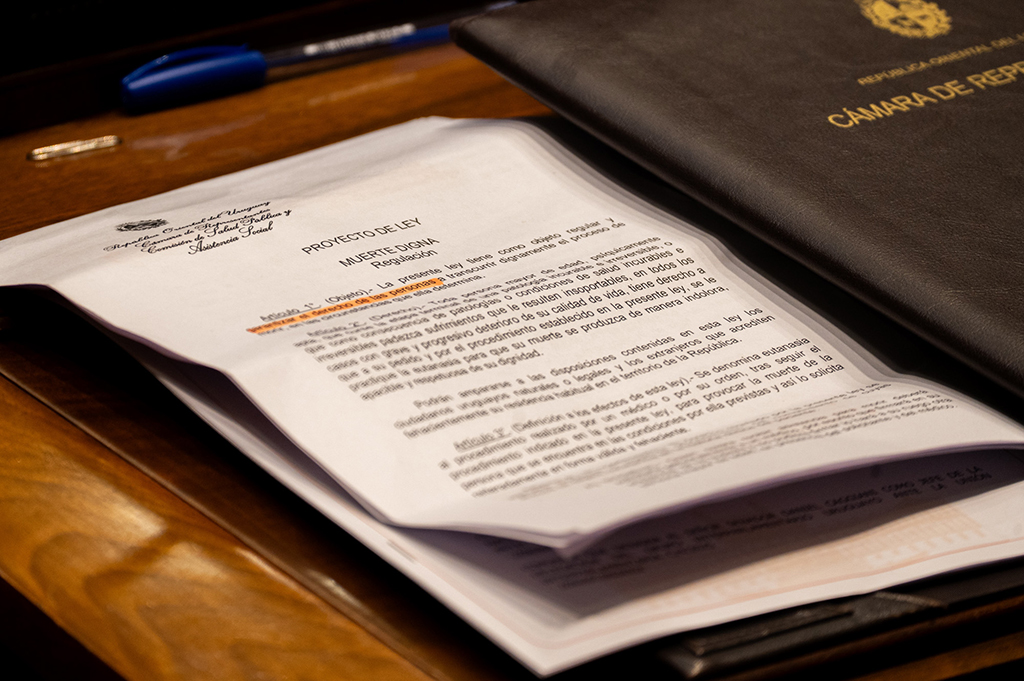

Financiamiento universitario: una mayoría que desafía el veto

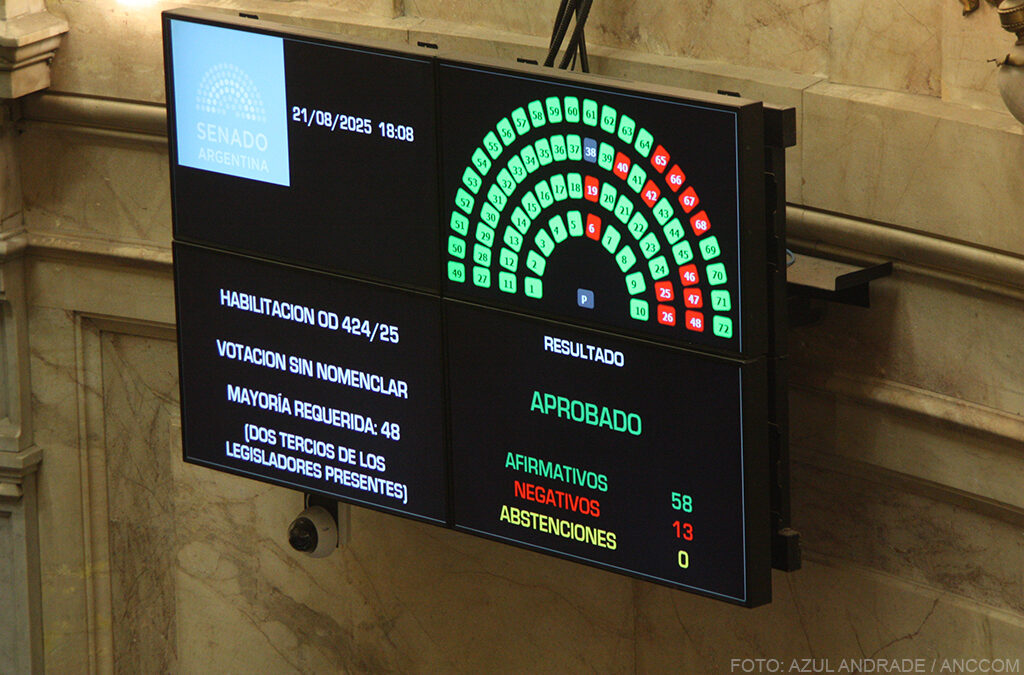

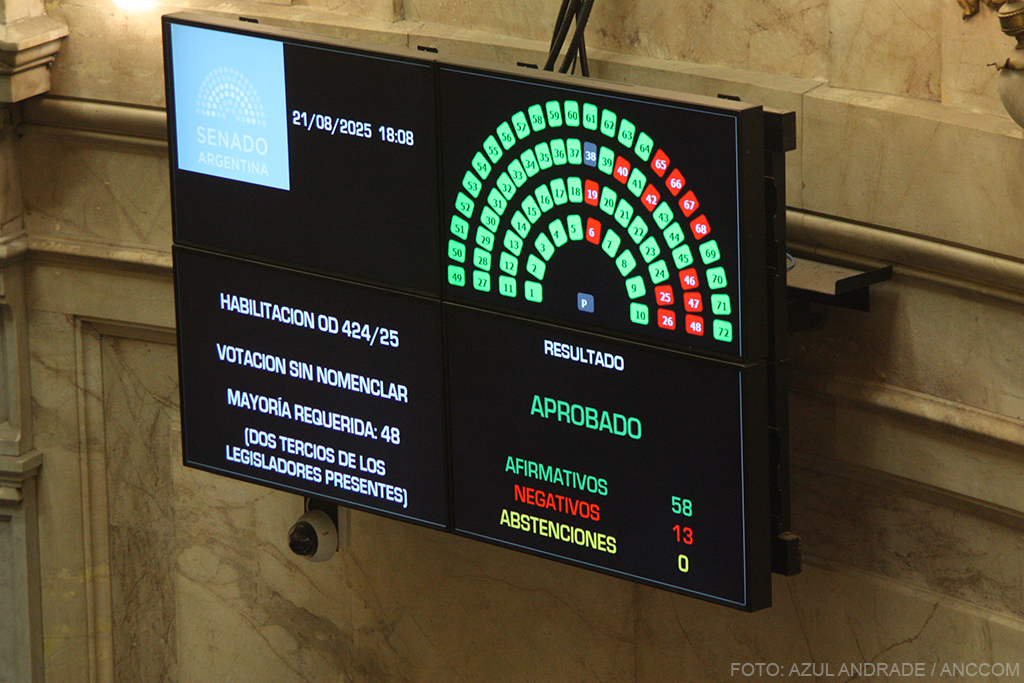

El proyecto de Financiamiento Universitario fue aprobado por 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones. Según lo expresado por el presidente Javier Milei, la norma será vetada porque “rompe con el equilibrio fiscal” que defiende su administración. Sin embargo, la contundente mayoría alcanzada en el Senado anticipa que, de concretarse el veto, podría ser revertido en el Senado. Habrá que ver, después, qué pasa en Diputados.

La sanción contó con el apoyo del bloque de Unión por la Patria, la UCR y fuerzas provinciales. Incluso votaron a favor senadores que hasta hace poco acompañaban al Gobierno, como Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Espínola (Corrientes). En contra se expresaron los siete senadores de La Libertad Avanza y tres del PRO: Martín Goerling, Alfredo De Angeli y Carmen Álvarez Rivero. Carolina Losada fue la única radical que rechazó la iniciativa, mientras que Juan Carlos Romero (peronista salteño) y dos senadoras del PRO se abstuvieron.

El proyecto aprobado por el Senado busca garantizar tanto el financiamiento del sistema universitario como la actualización de los salarios de sus trabajadores. En lo que respecta al funcionamiento de las universidades públicas, la norma dispone que las partidas presupuestarias deberán actualizarse tomando como referencia la inflación. A partir del 1º de enero de 2025, el monto destinado se ajustará en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) medida por el INDEC entre mayo y diciembre de 2024. Además, durante todo el año se aplicarán subas bimestrales, con el fin de que los fondos no queden desfasados frente al aumento de precios.

Por otra parte, la ley establece la recomposición salarial de docentes y no docentes de las universidades nacionales. El Ejecutivo deberá actualizar los sueldos tomando en cuenta la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en agosto de 2025. Esa recomposición no podrá ser menor al porcentaje de inflación informado por el INDEC y, a diferencia de otras sumas otorgadas en años anteriores, deberá ser remunerativa y bonificable, es decir, que se integrará al salario básico y tendrá impacto en aguinaldos, antigüedad, aportes jubilatorios y otros adicionales.

Esta medida responde a que la administración pública viene funcionando sin un presupuesto aprobado por el Congreso desde comienzos de 2023.

En el inicio del debate, el senador Fernando Salino (San Luis, Frente de Todos) destacó la “buena técnica legislativa” del texto y subrayó que el objetivo es asegurar la protección y sostenimiento de la educación universitaria pública en todo el país. Martín Lousteau (UCR) agregó: “No hay nada que te pueda dar el Estado que transforme tanto tu vida y la de tu descendencia como la educación universitaria y hoy los salarios de los docentes están por debajo del resto de los empleados públicos”.

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) por su parte atacó: “El 4% de los egresados se está llevando el 55% de salarios que se producen en el 30% de las universidades, entonces de lo que hablamos es sobre la ineficiencia, ineficacia y malos manejos de los fondos públicos. (…) La educación pública es una prioridad para este Gobierno e importante para los argentinos y para este bloque político”. En tanto, el referente universitario y radical Flavio Fama sentenció: “Cuando escucho que se roban toda la plata, como si -las universidades- fuesen una bolsa de gatos, cuando pasa más de un año y medio que estamos discutiendo estas cosas, ¿dónde están las auditorías? ¿Dónde están los autores de esas cosas tan feas que nos hicieron creer que pasaban en las universidades argentinas? ¿Qué argentino no quiere tener una universidad pública? ¿De qué estamos hablando?”.

En comunicación con ANCCOM, Javier Palma, secretario general de AGD Sociales, señaló: “La aprobación por parte del Senado de esta ley es un capítulo más de la larga lucha que venimos dando en defensa de la universidad pública frente a las políticas de destrucción que lleva adelante el gobierno de Milei. Desde la AGD lo vemos como un paso adelante, aunque no definitivo, y por eso llamamos a toda la comunidad educativa —trabajadores, docentes, no docentes y estudiantes— a redoblar esfuerzos, a ganar las calles y a seguir construyendo un gran movimiento de lucha. Esto no es una victoria definitiva, sino apenas un capítulo más en una larga pelea. Seguramente Milei vetará esta ley y será la Cámara de Diputados la que deba confirmar o no ese veto. Para esa instancia debemos estar movilizados y en la calle, incluso ese mismo día, para lograr la victoria definitiva”.

Golpe al plan de desregulación

La Cámara alta ayer también votó en contra de cinco decretos redactados por Federico Sturzenegger, pieza central del plan de achicamiento del Estado. Todos fueron rechazados con amplias mayorías:

- Decreto 462/25: reorganizaba al INTI y al INTA, reduciendo funciones y recursos. Fue rechazado por 60 votos. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) denunció que, pese al rechazo legislativo, el Gobierno ya había despedido a 367 trabajadores del INTA.

- Decreto 461/25: disponía la disolución de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial. También rechazado por 60 votos.

- Decreto 351/25: modificaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Fue derogado con 58 votos. Eduardo “Wado” de Pedro advirtió que la medida “entorpecía la búsqueda de los 300 niños y niñas que aún faltan encontrar” y significaba “complicidad plena con la dictadura militar”.

- Decreto 345/25: facultaba al Ejecutivo a intervenir organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro y varios institutos históricos. Rechazado por 57 votos.

- DNU 340/25: desregulaba la marina mercante nacional, recortando derechos laborales. Fue rechazado por 55 votos.

En diálogo con ANCCOM, Fernando Yapur, licenciado en Física y trabajador del laboratorio de Óptica y Dimensional del INTI, explicó:“A lo largo de estos meses de lucha nos fuimos organizando en la Asamblea Multisectorial, que se conformó con los distintos sectores que integran el INTI. El objetivo inicial fue frenar la fusión que el Gobierno impulsaba a principios de año entre el INTI, el INTA y la CONAE. Esa fusión era en realidad un proceso de destrucción de los organismos: pretendían reducir tres instituciones a una sola, lo que implicaba recortar personal y, sobre todo, limitar las capacidades técnicas y científicas de cada uno”.

Yapur describió la estrategia: “En ese marco, hablamos con 146 diputados, tuvimos reuniones con cada uno, realizamos tres intervenciones en la Comisión de Ciencia y Tecnología y finalmente, el 13 de agosto, se logró la media derogación del decreto 462/25. Fue una victoria enorme. Restaba el Senado, y allí conseguimos 60 votos a favor y solo 10 en contra. El resultado fue aplastante. Los argumentos que llevaron los legisladores en defensa del INTI son los que pudimos transmitir a través de toda esta lucha, que fue impresionante a nivel legislativo, territorial, comunicacional, judicial y gremial”.

Pero el trabajador asegura que la lucha continúa: “Esto no termina acá. Tenemos que seguir organizados porque todavía restan dos años de este gobierno, que no va a cesar con sus políticas de destrucción de la industria nacional. De aquí a las próximas elecciones debemos convencer a la sociedad de que queremos un proyecto de país inclusivo, industrializado, con oportunidades y con trabajo de calidad. Porque sin industria nacional no hay trabajo de calidad, y sin trabajo de calidad no hay oportunidades”.

Yapur asegura que el rechazo al veto implica dar vuelta el modelo de país que promueve el gobierno: “Un modelo primarizado, con un 90 % de la población por debajo de la línea de pobreza y un 10 % acumulando toda la riqueza. No queremos solamente exportar materia prima y tener una economía neocolonial. Queremos una patria libre, soberana y con industria nacional”.

Emergencia en pediatría: el Garrahan en el centro

Pasada la medianoche, el Senado aprobó la Emergencia en Pediatría con 62 votos a favor y 8 en contra. La norma declara la emergencia sanitaria por un año, habilita la compra directa de insumos, mejora salarios del personal de salud y exime del pago de Ganancias a guardias y horas extra. Además, reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y deroga la reforma al régimen de residencias médicas impulsada por el Ministerio de Salud.

Durante el debate, la senadora Lucía Corpacci (UC) denunció la “doble vara” del Gobierno: “No hay recursos para la emergencia pediátrica, pero sí para los sectores más ricos”. El cordobés Luis Juez se mostró conmovido: “Cuando un padre se desespera, la primera respuesta que escucha es ‘vayan al Garrahan’. La esperanza de los padres con hijos enfermos está en el Garrahan. No puedo callarme en este tema”.

En contraposición, Carmen Álvarez Rivero (PRO) reiteró su rechazo. Tras haberse disculpado por sus declaraciones anteriores —“no todos los niños argentinos tienen derecho a venir al Garrahan”— sostuvo que antes de reforzar ese hospital deberían construirse centros de alta complejidad en todas las provincias.

Con estas votaciones, el Senado no solo dio por tierra con los decretos de desregulación de Milei y sancionó dos leyes claves para la sociedad, sino que también dejó en evidencia la fragilidad política del oficialismo y la capacidad de articulación de una oposición que, por primera vez en mucho tiempo, actuó en bloque.

Lo que suceda en Diputados frente al eventual veto presidencial marcará el próximo capítulo de esta disputa. Pero por ahora, la fotografía es clara: el Congreso se plantó frente al plan de ajuste y la motosierra ya no corta tan fácil como en los primeros meses de gestión.