Malvenido Cifelli

Con abucheos al secretario de Cultura de la Nación, abrió la edición 2025 de la Feria del Libro. El discurso inaugural estuvo a cargo de Juan Saturain, quien criticó la figura de Best Seller; puso en valor al guionista de aventuras Héctor Oesterheld –desaparecido por la dictadura militar-y, elogió a los presidentes que leían y proponían debates. También advirtió sobre aquellos que perdieron la vergüenza, en un discurso lleno de entrelíneas, dedicado a los buenos entendedores. Reivindicación colectiva a Osvaldo Bayer.

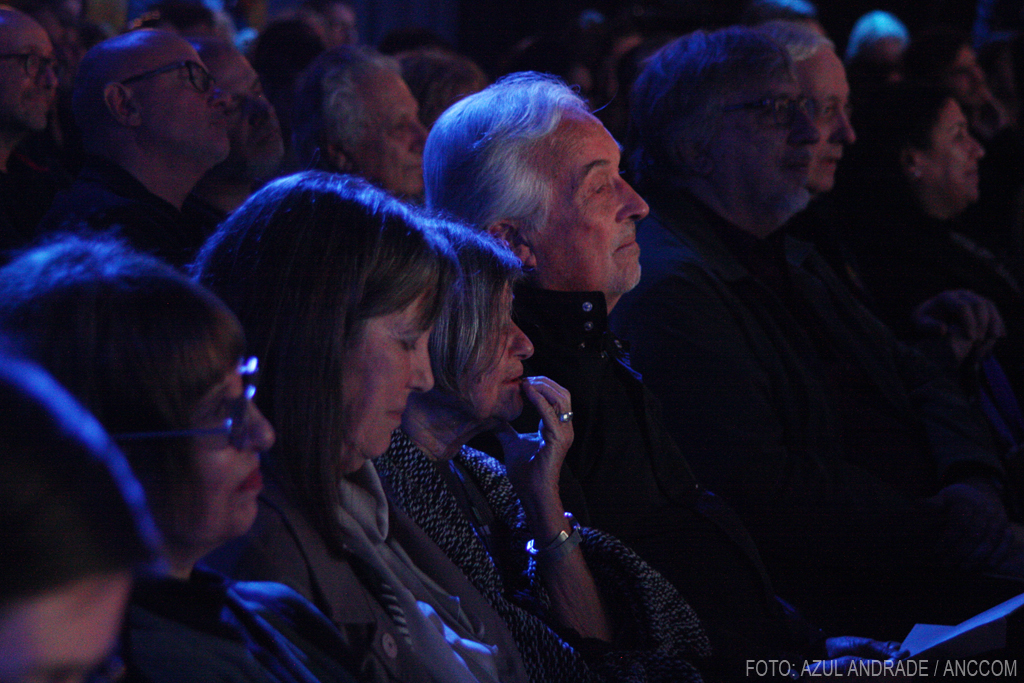

La Feria del Libro volvió a abrir sus puertas en Buenos Aires como quien insiste en un ritual ancestral: con libros, multitudes, y una sensación compartida de estar participando, aunque sea por un rato, de algo que revitaliza. Sin embargo, esa apertura y cordialidad con el público en general, tuvo su interrupción en el Restaurante Central. Allí, donde se realizó el acto inaugural de la Feria, primó la exclusividad y el corporativismo: para poder acceder a la sala, decorada con arañas y luces azules, era necesario contar con una invitación otorgada por la Fundación El Libro, de la cual no se difundió información previamente, lo que provocó dificultades para el ingreso de la prensa. Entre los afortunados que recibieron la invitación, se encontraban en primera fila los funcionarios del Gobierno de la nación y de la Ciudad de Buenos Aires, directores de editoriales, representantes de la monarquía de Arabia Saudita -su capital, Riyadh -ciudad invitada en esta edición- y personalidades de la cultura afines al oficialismo, como el caricaturista Nik.

El encargado de dar inicio al evento fue el flamante Presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, quien, en su discurso, estableció una marcada diferencia discursiva con su antecesor Alejandro Vaccaro, buscando el consenso con las autoridades nacionales y enfocando sus palabras más en convencer a los editores y empresarios que en interpelar a lectores y escritores. Con un tono empresarial y diplomático, afirmó que el eje de su gestión es “consolidar un escenario donde vivan armónicamente el valor de la tradición y la fuerza de la innovación”.

Siguiendo esta línea, Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de la Nación, hizo su primera aparición en la feria tras su ausencia el año pasado por las diferencias con Vaccaro. Cifelli le agradeció a Rainone por “haber impulsado un clima de diálogo respetuoso, constructivo y comprensivo con la realidad que atraviesa nuestro país. Su decisión de dejar atrás el tono politizado y confrontativo de las ediciones, pasadas abre una etapa renovada y valiosa», sosteniendo que «la política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser el motivo de gastos innecesarios», lo que provocó el abucheo de escritores y fotógrafos que, al grito de “mentiroso” y “caradura”, expresaron su desacuerdo. Este escenario se volvió a repetir cuando Cifelli le agradeció a Karina Milei por su “respaldo constante que ha sido clave para poder estar presente hoy”.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, pronunció su exposición en medio de constantes abucheos y silbidos.

Luego de las intervenciones, menos tensas y polémicas de Jorge Macri -jefe de Gobierno de Buenos Aires- y de Abdulatif Alguacil -Director Ejecutivo de la Comisión de Literatura del Ministerio de Cultura de Arabia Saudita-, finalmente llegó el turno del escritor, poeta, periodista, guionista, editor´, docente y exdirector de la Biblioteca Nacional, Juan Sasturain. El autor de Manual de Perdedores comenzó su discurso de más de 26 páginas -lo que fastidió a algunos de los presentes- y con su habitual tono satírico y humorístico destacó la “sensación de impostura en esta arena de lo que no deja de ser un circo”, seguido de la dedicatoria al rosarino Roberto Fontanarrosa con un chiste suyo para ilustrar la situación: “Ahora correspondería que, como en el chiste memorable, aparezca el presentador y con megáfono le explique al público presente: ´Señores y señoras, por ausencia del hombre bala, les ofreceremos una perdigonada de enanos…´ Y en el dibujo de Fontanarrosa aparecían los cinco enanitos asomados a la boca del cañón”.

Durante más de una hora, Sasturain realizó un recorrido por diferentes escritores y poetas latinoamericanos e hispanos, desde Discépolo, José Hernández y Maria Elena Walsh hasta Federico García Lorca, Nicanor Parra y Antonio Machado, pasando por los clásicos Jorge Luis Borges, Julio Cortazar y Adolfo Bioy Casares. En medio de citas memorables y chistes ácidos y sutiles, Sasturain destacó la importancia de recuperar el debate en la Feria del Libro entre voces diversas y posiciones contrarias: “Todavía oír se dejan sordos ruidos de escarceos y esgrimas ideológicas, brillos de espadas dialécticas, gestos de justa, libre y soberana argumentación nacional ante el discurso imperioso, presuntamente docente, de la mirada ajena. Porque no hace tanto tiempo –había una presidente lectora entonces- que el brillante escribidor que acaba de partir llevándose la justa gloria literaria, el Nobel y el apoyo explícito a flagrantes depredadores como gesto final, se cruzó con nuestro propio sensible argumentador serial: entre el penúltimo Vargas Llosa y el brillante objetor Horacio González acá, en diferido, se confrontó de lujo”.

Juan Sasturain brindó un discurso inaugural lleno de entrelíneas, como en los años más oscuros del país.

Para una mejor estructuración de su discurso -para el que recurrió, según sus palabras, al IA (Ingenio Argentino)-, Sasturain eligió un triple título: Elogio del libro abierto y usado, seguido de una reflexión sobre la idea narrativa de aventurar, con una modesta proposición como colofón y remate no vinculante. En la primera parte, el elogio, realizó un diagnóstico de la industria editorial, criticando a la figura de best seller y destacando la importancia de la lectura: “Escribir, editar, comprar y almacenar libros son actos generalmente saludables para y en el concepto de la equívoca cultura que supimos conseguir. Sin embargo, hay un solo acto central e ineludible con respecto al libro que otorga sentido a todos los demás, que es el fundamento en su origen y el único sostén genuino de su porvenir, de su mera existencia: la lectura, el gesto íntimo, personal, fundante de leer”.

Aprovechando que “la ocasión ha querido que este acto coincida temporalmente con la apoteosis celebratoria y de reconocimiento del autor y de la obra que uno considerara el relato más poderoso generado en la Argentina en la segunda mitad del siglo pasado”, la reflexión giró en torno a HéctorGermán Oesterheld -autor de El Eternauta y desaparecido por la última dictadura militar en 1977- y el acto de narrar la aventura. “Héctor Oesterheld fue un notable contador de aventuras y, por sobre todas las cosas, un hombre bueno y sensible, que contaba aventuras que no necesariamente ´terminaban bien´ pero que dejaban en claro que había razones suficientes para sentirse cerca de sus personajes buenos. Sus buenos no necesariamente ganaban. La vida no era para él una cuenta de resultados o una carrera por llegar antes o ser el mejor. No buscó ni la riqueza ni el poder. Quiso ser coherente, escribir y vivir de acuerdo y sin contradicción con lo que creía. Eso es muy valioso y cuesta caro. Y se gana respeto y admiración y memoria como ésta; pero se paga como en su caso, con la muerte violenta. Este hombre digno, bueno y coherente, que fue el mejor escritor de aventuras que dio este país, además de un ejemplo para uno y para muchos de nosotros, murió asesinado como un perro”.

Sasturain fue el único de los oradores que resultó ovacionado.

Los síntomas de la enfermedad mediante la cual las personas van perdiendo la vergüenza son “la incapacidad de empatía, la agresividad creciente, la flagrante irresponsabilidad y la megalomanía y la consecuente arrogancia”, dijo Sasturain y dejó que cada uno le coloque el sayo a quien corresponda.

Para finalizar, la proposición giró en torno a la vergüenza, introduciendo la noción del Mal de Bierce, una enfermedad social degenerativa mediante la cual las personas van perdiendo la vergüenza, sentimiento que para Sasturain “tiene que ver con la responsabilidad, lindante con la culpa, y es un mecanismo inhibitorio si se quiere de autodefensa o de represión sentimental o ética”. Los síntomas de dicha enfermedad son “la pérdida de la capacidad de empatía, la agresividad creciente, la flagrante irresponsabilidad y la megalomanía y la consecuente arrogancia” Dijo y dejó que cada uno le calce el sayo a quien le corresponde. Enseguida, el escritor propuso: “Cabe estar atentos todos a la aparición –enfrente, a nuestro lado o en el espejo personal- de cualquiera de estos síntomas lamentablemente generalizados. Y obrar en consecuencia, antes de que sea tarde. Mientras sintamos vergüenza habrá esperanza para todos y cada uno. La vergüenza es salud. Brindemos por eso”. Finalizando así su participación, que tuvo como frutilla del postre el reclamo de periodistas y escritores presentes por la reciente decisión del Poder Ejecutivo Nacional de retirar el monumento a Osvaldo Bayer, alzando varias réplicas de papel de su figura.

El escritor y periodista Osvaldo Bayer fue reinvindicado por los presentes frente a la destrucción del monumento que lo homenajeaba en la Patagonia, a cargo de las autoridades de Vialidad.