Mocha Celis tiene nuevo edificio

El bachillerato que nació para darle la posibilidad de titularse a la comunidad travesti-trans se muda a una sede que duplica su espacio para albergar a 300 estudiantes.

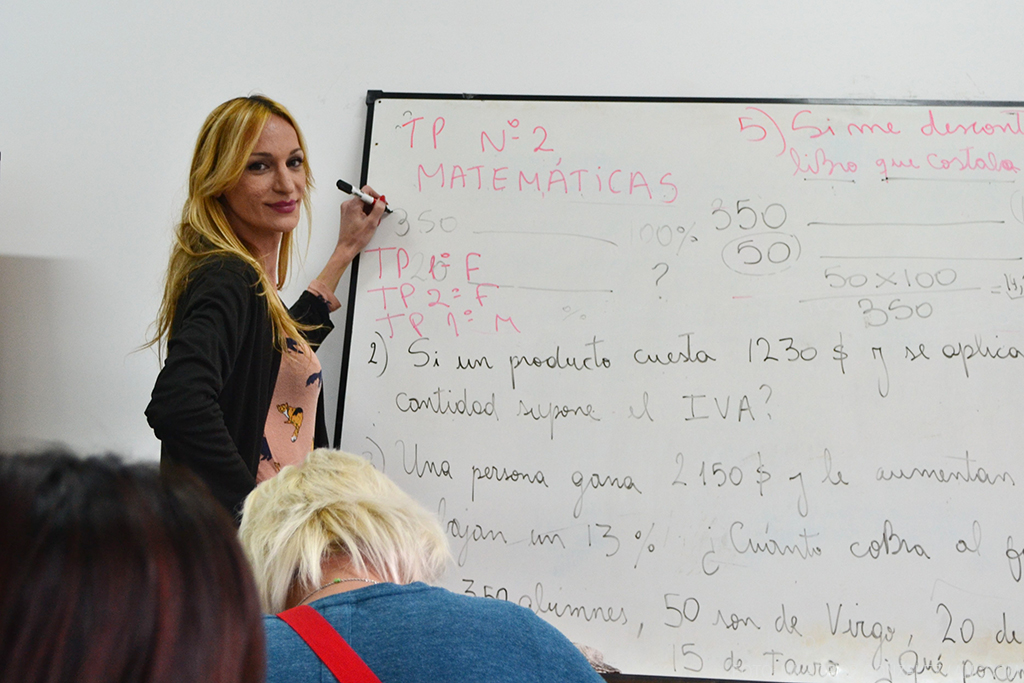

En las últimas semanas, el Bachillerato Popular Mocha Celis, conocida asociación civil dedicada a “tejer por la igualdad de derechos para las personas Travestis, Trans y No Binarias”, se mudó de sus antiguas instalaciones en el barrio de Chacarita a un nuevo edificio más amplio ubicado en la Av. Jujuy al 748, Balvanera, buscando albergar con comodidad a sus 300 estudiantes. “Allá teníamos 160 metros cuadrados y acá 650”, comentó Manu Mireles, secretaria académica del bahcillerato.

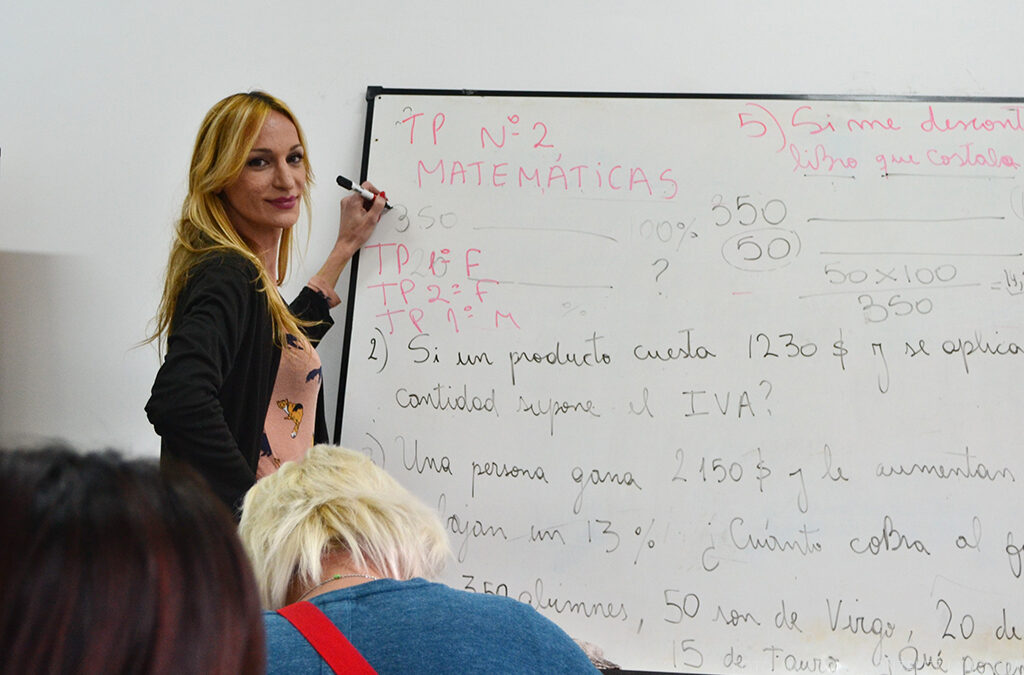

Desde su fundación en 2011, Mocha Celis se constituyó como una Unidad de Gestión Educativa Experimental, es decir, una escuela secundaria gratuita que busca darles la posibilidad de estudiar a las personas del colectivo travesti trans y no binaries (TTNB) con el objetivo de consruir mejores oportunidades de futuro. Las estadísticas reflejadas en La Revolución de las Mariposas -informe sobre las condiciones de vida de la población travesti trans- destacan el trabajo de la asociación ya que, para el año 2005, el 64% de las personas autopercibidas trans no había terminado la escuela primaria y solo el 20,8% había terminado el secundario. En 2016, ya un 24,3% contaba con el secundario completo.

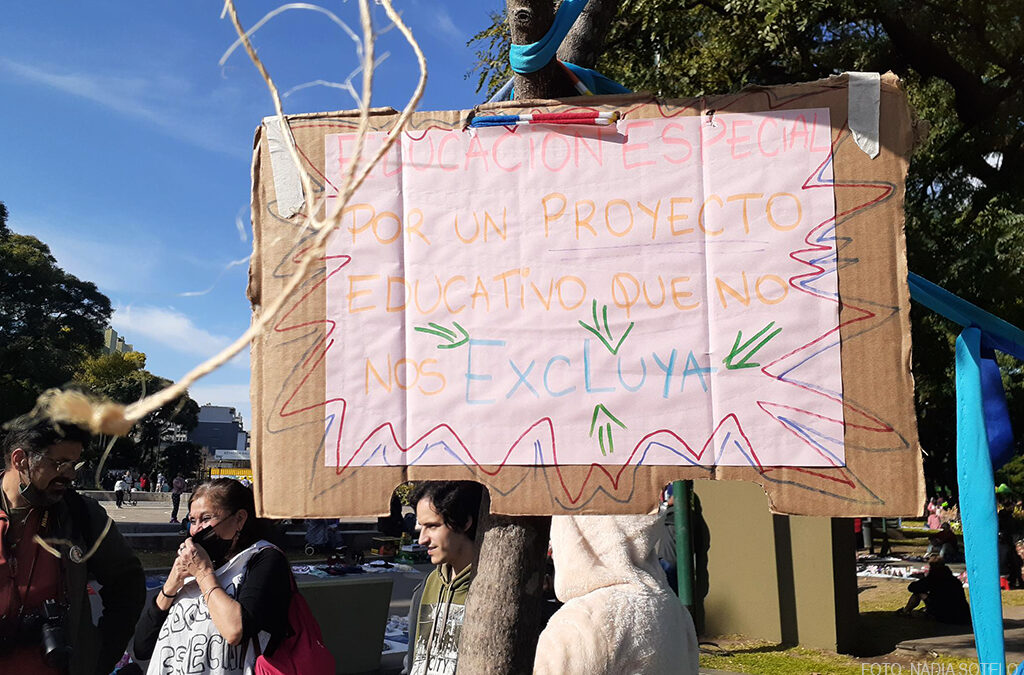

Teniendo en cuenta la marginación social de este colectivo y el alto porcentaje de “expulsión” de la educación formal, el objetivo principal de Mocha Celis es crear un espacio de igualdad: “Nuestro trabajo no es una ayuda al colectivo trans, sino una forma de profundizar la democracia y garantizar la justicia social”, sostuvo Mireles.

Maryanne Lettieri, tesorera y socia fundadora de la Organización Civil Mocha Celis, contó que aunque una mayoría de estudiantes llega a la escuela a través del “boca en boca”, les docentes llevan a cabo diferentes acciones para difundir e invitar a formar parte de la asociación. Para Lattieri la “explosión” de matrícula de los últimos años tuvo que ver con que “por un lado, la pandemia ayudó mucho a que las personas trans se decidieran a empezar a estudiar, y por el otro, con la reglamentación de la Ley de Cupo Laboral Trans que también motivó a que busquen el título para poder insertarse en el ámbito laboral”.

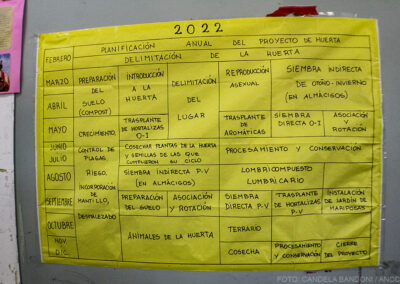

En Mocha Celis, quienes concluyen el bachillerato acceden al título de “Perito y Desarrollo de las Comunidades” y también a diferentes certificaciones gracias a los talleres extracurriculares que se desarrollan en este mismo espacio. Los programas #TejeSolidario, Acceso a Derechos, Empleo Trans, Escuela Popular de Géneros, Biblioteca Lohana Berkins, Encuentros regionales, Cultura y saberes, Alfabetización Digital buscan desarrollar saberes y habilidades para mejorar la calidad de vida de las personas TTNB.

Hacer un trabajo integral en relación a la formación y la inserción laboral no es tarea sencilla. La Mocha, bautizada por sus estudiantes como “escuela ternura”, abraza fuerte y “hace que las personas despierten ese sueño que tenían en la infancia o la juventud de querer ser en el sentido de dedicarse a, en el sentido de sus deseos”. Política y éticamente la construcción es compleja porque «más allá de las leyes sigue habiendo situaciones en donde te formaste, estudiaste, hiciste cursos y cuando vas a buscar laburo hay resistencia o, si hay apertura, buscan contratar a personas que no están atravesando situaciones complejas «, comentó enfáticamente Lettieri.

Acompañar las trayectorias escolares de personas que en su mayoría ha tenido la prostitución como un destino casi ineludible implica “la necesidad de poner en marcha una serie de dispositivos que ayuden desde el compromiso de acompañar a sostener la cursada. Por esto el horario del estudio se estableció entre las 14 y las 18.30 horas ya que la mayoría de estudiantes trabaja de noche y una cursada temprano se hacía insostenible.

El lenguaje inclusivo

-¿Es verdad que nos van a prohibir mencionarnos en la escuela? ¿Que no vamos a poder llamarnos como nos llamamos?

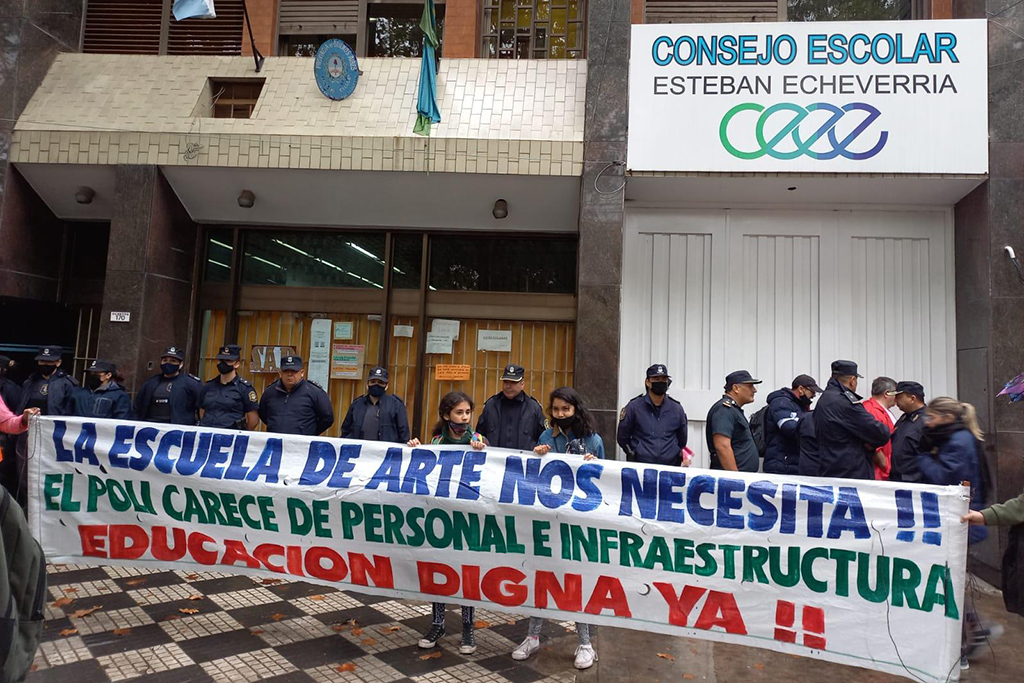

La pregunta que habilita este diálogo en la entrada de la escuela para Manu Mireles resumió lo que significa para el bachillerato la medida de la ministra Soledad Acuña de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas.

Para la secretaria académica «es una medida antidemocrática, que viola la posibilidad de garantizar la Ley de Identidad de Género y de continuar profundizando la perspectiva de trabajo con la ESI. Tenemos que comprender que la propuesta del lenguaje no binario lo que intenta cambiar es la sociedad y no la gramática en sí misma. Mientras, nos seguimos preguntando qué pasa con les docentes que somos elles, con les estudiantes, con todas las personas que nos identificamos y comprendemos que el lenguaje es dinámico, es una construcción colectiva e implica un espacio de disputa de poder y de generación de nuevos sentidos en la sociedad». Y agregó: «En la Mocha Celis es totalmente inaplicable esta medida que prohíbe, en democracia, poder decir en palabras propias quiénes somos. Es una manera de anular la existencia de una persona, por lo que viola el marco normativo vigente. El Gobierno de la Ciudad tiene la legitimidad que implica haber ganado y estar en una posición de gobierno. Pero aunque nos quiten el agua no van a poder quitarnos la sed».

La Ley de Cupo Laboral

Consultadas por la influencia que la Ley de Cupo Laboral puede tener en la realidad, Mireles y Lettieri coinciden en que “ninguna ley hace a un cambio cultural”, sino que se trata más bien de “salir a disputar las relaciones de sentido y conocimiento, es decir, qué se dice, cómo y quién lo dice, además de generar estadísticas que sirvan de instrumento a la gestión de políticas públicas. Esas estadísticas que los organismos manejan son las que hacemos nosotras”, afirmaron en referencia a las investigaciones “Cumbia, copeteo y lágrimas” (2007) y “La Revolución de las Mariposas” (2017) que buscan dar cuenta de la situación de la comunidad en CABA.

La ley de cupo contempla únicamente el 1% del empleo público pero nada dice del sector privado, este es otro punto con el que, en el momento de discutirse la normativa, las organizaciones señalaron. Por otra parte, los empleos disponibles reproducen los estereotipos: las mujeres trans van a limpiar y los hombres a decidir. “No hay ninguna mujer trans que tome decisiones, no en nuestros registros y el del Ministerio de Mujeres, incluso en las listas de los partidos, las mujeres trans quedaron últimas”, sostuvo Lettieri.

Es por todo esto que el programa Empleo Trans, coordinado por Maryanne Lettieri, busca tender puentes, desde 2015, entre personas de la comunidad que buscan empleo y empresas que buscan talento TTNB. Funciona como nexo entre el bachillerato y posibles espacios laborales estatales y privados. A su vez, se dedica a la capacitación en empresas y entornos de trabajo acompañando las inserciones de personas TTNB con asesoramiento continuo sobre cuestiones como uso de baños y problemas con las obras sociales o las ART, entre otras. En los dos años de pandemia se lograron, a través de este programa, 43 nuevas inserciones laborales formales en el sector público y privado, en los ámbitos de tecnología, administración, bancario y logística. Sobre la puesta en marcha del programa, Lettieri comentó: “Cuando hacemos capacitaciones en las empresas lo que primero salta es el desconocimiento. Entonces el logro es que se empiecen a abrir un montón de aristas, que personas se acerquen y nos digan ‘me acabo de dar cuenta que toda la vida discriminé’”.

El paradigma desde el cual se trabaja no es el de la inclusión o “no exclusión” sino el de la valoración porque “hablar de inclusión es como ser la gota de aceite que da vueltas en una olla con agua, estoy en la olla, pero sigo siendo esa gota de aceite”, sostuvo Lettieri.

Cuando la visita al nuevo edificio estaba llegando a su fin, Francisco “Pancho” Quiñones Quarta, director del bachillerato, se acercó a conversar con ANCCOM. “Este edificio –dijo es provisorio, vamos a estar acá seis años, ¡no quiero pensar ahora en otra mudanza!”, comentó con suspiro agotado. Grata sorpresa saber que todo lo bello que acontece con el crecimiento de la matrícula y al edificio propio es tan solo una parada previa. El edificio definitivo de la Mocha se encuentra en el barrio de Once, “entre la Estación y Cromañón” y actualmente lo están refaccionando. El trabajo llevará tiempo porque el objetivo es readaptar el antiguo espacio ferroviario a las necesidades de la organización civil procurando conservar el patrimonio histórico, “algo bastante difícil en Buenos Aires”. Al lado de la Mocha funcionará, además, el nuevo edificio del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), organismo rector de las políticas de género y diversidad a nivel nacional. Pancho estaba apurado. Prometió seguir la charla en otro momento porque corría hacia un aula: “es importante porque estamos con el curso de extraccionistas y tiene certificado y salida laboral”.