Once días que conmovieron al comercio

El impacto de la devaluación desestabilizó a los comercios de barrio. Deben pagar aumentos desmedidos o no pueden abastecerse porque los proveedores especulan con los precios. Los clientes dejan de consumir y, encima, el temor a los saqueos.

Luego del triunfo de Javier Milei en las elecciones de las PASO, el peso sufrió una devaluación del 21,6% . El dólar blue cerró en el mismo día a 720 pesos para la compra y a 730 para la venta, un 101.89% por ciento arriba del oficial. El ministro de Economía, Sergio Massa, declaró: “El FMI pedía 100 por ciento de devaluación, después bajó al 60 por ciento y finalmente logramos acordar en el 20 por ciento”. Y para colmo, en la noche del martes hubo saqueos en distintos puntos del país. ¿Pero qué pasó con los precios en la economía cotidiana? ¿Cómo se traducen estos números en el día a día? De qué manera afectan a los comerciantes y consumidores?

El primer testimonio es de un distribuidor que trabaja para Pepsico, su nombre es Claudio Gracián; su trabajo consta de recorrer negocios y ser el nexo entre los comerciantes y la empresa. Se maneja por distintos barrios de Avellaneda y Lanús y comenta lo siguiente: “Desde la empresa se dio un aumento del 25 por ciento en general, hoy unas papas de 95 gramos te salen 1000 pesos, al no ser un producto de primera necesidad noto que la venta está bajando un montón. Los comerciantes dejaron de comprar bastante estas semanas, antes te compraban de más para stockearse pensado en futuras subas, hoy prefieren esperar a que todo se normalice”.

Por último, cuenta una anécdota que refleja la acelerada suba de precios: “Me pasó de ir a venderle a un cliente y notar que el arroz que estaba en la góndola era más barato que el que yo le ofrecía; subió en una sola semana de 165 pesos el paquete de medio kilo a 310 pesos”.

La dueña de ese local se llama Claudia Nuzzi, atiende con su familia el almacén Cefe, que se encuentra en Villa Jardín, Lanus Oeste. Lo primero que ella destaca es la importante suba en los precios de los fideos y el arroz; fue tal el aumento que el distribuidor encargado de traer esos productos suspendió la visita semanal que tenía pactada debido a que no sabía cuánto debía cobrarle

“Es terrible la suba de precios, se notó mucho más en la semana después de las elecciones, el consumo bajó muchísimo, a veces el cliente intenta suplantar algún producto que consumía seguido por uno de menor calidad. Además prefieren llevar menos, antes por ejemplo vendía muchísimo pollo hoy compran lo justo y necesario”.

El rubro alimenticio no fue el único afectado. En varias farmacias del Gran Buenos Aires se ven carteles con este tipo de inscripciones: «Estimados clientes: Las farmacias bonaerenses estamos sufriendo problemas de reposición diaria de medicamentos por causas ajenas a nosotros. Estamos atendiendo en emergencia con el stock disponible de la farmacia», firmado por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires».

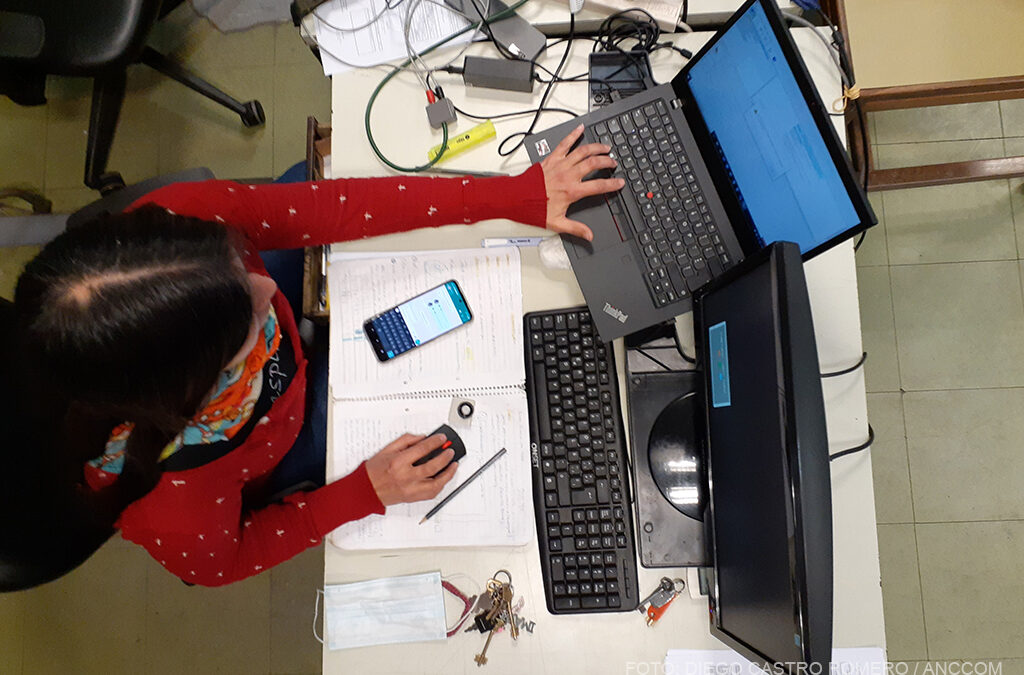

Micaela Colombo es empleada de la farmacia Gran, a que se encuentra en Valentín Alsina, y dice: “Nos manejamos por el momento como indica el cartel por el tema de la suba de precios. Hay muchos productos que en este momento no se consiguen y la gente se ve obligada a utilizar la marca disponible venga o no de una obra social o por parte de PAMI Más allá de que nos manejamos con un stock que ya teníamos previamente a la suba no podemos mantener los precios y nos vemos obligados a venderlos con esa misma suba. La gente no para de quejarse”,

Ella agrega: “La gente no ha dejado de consumir los medicamentos pero sí ha disminuido su cantidad. Quizás antes se llevaban una caja y hoy se llevan una tira, lo que sí se ha dejado de consumir bastante es todo lo relacionado a higiene y perfumería.”

Por último, ya mudándose de barrio, de distrito y de rubro, en la librería Orfeo, del Bajo Flores, dice Tiago Páez: “Ni bien se dieron los resultados de las PASO, recibimos mensaje de la mayoría de los proveedores advirtiéndonos que calculemos todo con una suba del 20 al 25 por ciento aproximadamente. Para ese momento no teníamos un precio fijo de las cosas pero era lo que se estimaba. Nos vimos obligados a realizar los cálculos y modificarlos de inmediato porque la situación no nos permite congelarlo, hay que pensar que uno pone el cuerpo y además gasta en luz, impuestos y todo lo que conlleva abrir un negocios día a día”.

Tiago, que es integrante de la familia que fundó el negocio, cuenta: “Las pautas de consumo fueron cambiando no solo desde las PASO sino desde mucho antes. La inflación este año fue constante, antes la marca de hojas de carpeta más vendida era la Rivadavia, ahora se utiliza mucho la marca Éxito. Lo mismo con los cuadernos, los que más se vendían antes eran los Éxito o Rivadavia, hoy son los Gloria, Asamblea y Ledesma. Uno de los productos que más subió este año son las hojas de resma Ledesma. Hasta el momento tuvimos un incremento del 40 por ciento en su precio en lo que va del año”.