La calle también existe

Más de 7 mil personas viven a la intemperie, según datos del último censo realizado por organizaciones sociales. Amigos del Camino es una agrupación que recorre la ciudad para brindarles alimentos e insumos básicos. ¿Por qué no quieren ir a los paradores del gobierno?

Ezequiel se levanta la remera y muestra una panza llena de tajos. Al lado de la cicatriz más grande, que está debajo de su ombligo, tiene una bolsa de colostomía pegada al cuerpo. Tiene 28 años y vive en las calles del barrio porteño de Once desde hace dos meses y medio. El 2 de junio salió a trabajar, le robaron el celular, se metió en una pelea por ese motivo y le dieron cinco puñaladas en la panza y una en el brazo. Estuvo internado una semana en el hospital de Esteban Echeverría, porque él es oriundo de Monte Grande, aunque suele parar en Once, Congreso y Microcentro porque en esos barrios recibe la ayuda que no obtiene en la provincia. “Como me lastimaron, ahora la gente no me quiere tomar, ¿viste? Porque no puedo hacer fuerza”, cuenta Ezequiel a ANCCOM, después de aclarar que, hasta el accidente, trabajaba de albañil, pintor y electricista.

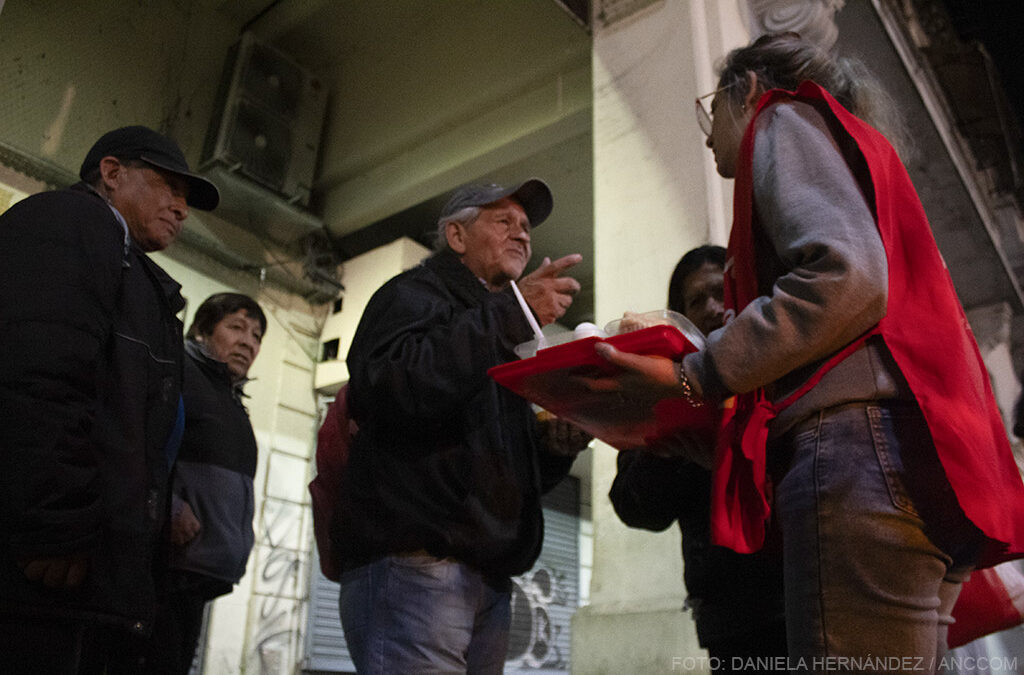

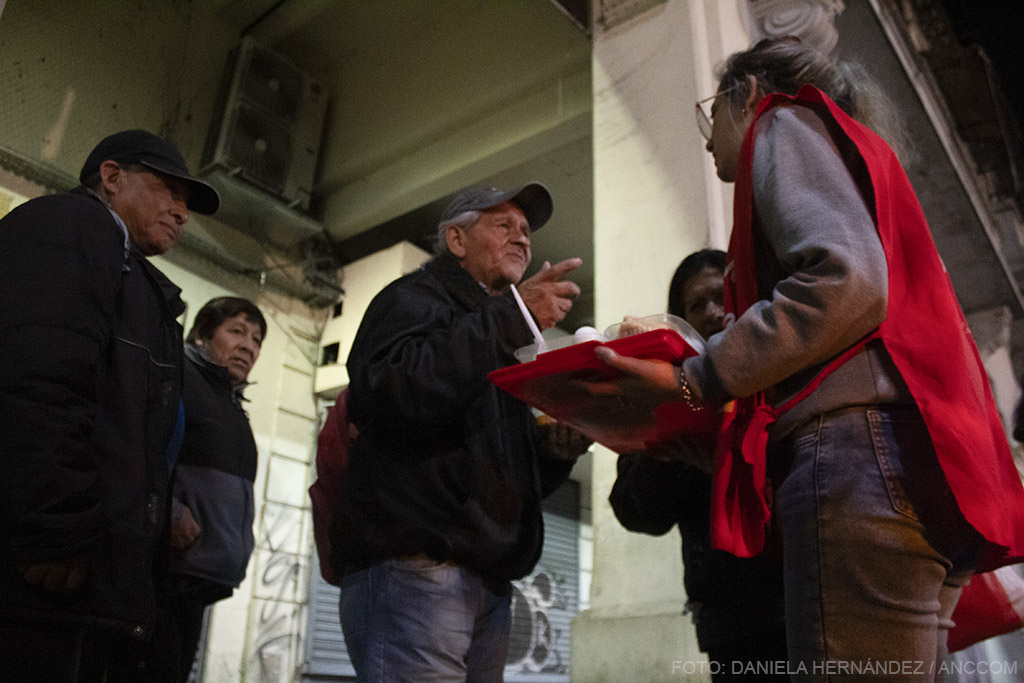

“Acá te dejo las bolsas, fijate las dos medidas. Es número 30 la que te hace falta, ¿no? Así el jueves que viene traigo de ese número. Ahora vengo, voy a traer la comida”, dice Marina La Cordobesa Boeri a Ezequiel mientras le acerca dos bolsas de colostomía de diferentes tamaños. Ella es integrante de Amigos en el Camino, la agrupación que todas las noches, excepto los sábados, recorre desde las 20 a 00 horas varios barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para llevar alimento y conversación a quienes viven en la calle, pero también atención de primeros auxilios, como el vendaje de heridas leves.

Un rato antes, La Cordobesa se había bajado del auto conducido por Valeria Papadópulos, su compañera de la agrupación, y había demostrado a los transeúntes su habilidad para detener el tránsito nocturno con las manos. La pechera roja con el nombre de la organización y su gesto corporal de “Por favor, deténganse, que tenemos prioridad nosotros” había hecho posible lo impensable: que en CABA los autos, que suelen ser indiferentes a todo, se detuvieran. Boeri y Papadópulos, y también Martín Carnazza, otro miembro de la agrupación que venía atrás, en otro auto, para hacer el mismo recorrido que ellas en la zona de Almagro, Balvanera y San Nicolás, estaban apurados porque tenían que llegar a tiempo a ver a los sin techo que ya se convirtieron en amigos, que estaban esperándolos como cada jueves. Cuando los dos coches de la organización pudieron avanzar, La Cordobesa se metió rápido al auto conducido por Papadópulos y los tres siguieron viaje. Los banderines rojos con la frase Amigos en el Camino, que estaban incrustados arriba de las ventanas de ambos autos, habían empezado a flamear con fuerza hasta que los tres se detuvieron de nuevo por haber llegado a la siguiente parada, donde estaba Ezequiel esperando la comida, la conversación y las bolsas de colostomía.

Las personas que duermen en la calle se enfrentan a situaciones de violencia estructural, institucional y social según el Registro Unificado de Violencias (RUV).

En ese momento quedó clara la diferencia de clases sociales que hay en la Ciudad: están quienes esperan al delivery desde la comodidad de un sillón y quienes ruegan que llegue rápido el auto de Amigos en el Camino porque es señal de que esa noche se va a cenar.

Los autos frenados con los banderines quietos contrastaban con los Rappi que iban de acá para allá. En ese momento quedó clara la diferencia de clases sociales que hay en la Ciudad: están quienes esperan al delivery desde la comodidad de un sillón y quienes ruegan que llegue rápido el auto de Amigos en el Camino porque es señal de que esa noche se va a cenar. En ese punto también quedó claro que esta agrupación, con los banderines, las pecheras y los gestos de “déjennos pasar”, funciona como una especie de ambulancia que, en vez de transportar pacientes, lleva comida, ese insumo vital que define si se sigue con vida o si se corre el riesgo de ir directo a los brazos de la muerte.

Ahora Boeri, Papadópulos y Carnazza reparten a Ezequiel y sus dos compañeros de calle guiso, sopa, huevos duros y pan, todo cocinado por vecinos voluntarios que, aunque no hacen recorridas nocturnas, apoyan a la agrupación de esa otra manera. Mientras tanto, Ezequiel cuenta que después de recibir las puñaladas y quedar incapacitado para seguir trabajando de albañil, su esposa lo dejó y se fue a vivir a Rosario, su ciudad natal, y se llevó a la hija de los dos. “Fijate si te puede cuidar tu familia”, le había dicho su exesposa. Pero la familia de él vio el estado en el que se encontraba —el mismo en que se encuentra ahora— y no lo quiso cuidar, excepto su abuela, que le abrió las puertas de su casa por una semana, después de que saliera del hospital. El asunto es que, al tiempo, Ezequiel se sintió incómodo viviendo ahí porque se peleó con el novio de su abuela, dado que “era un chabón joven que estaba en adicciones”, dice. Ahora agarra la comida que le da La Cordobesa y le agradece “de todo corazón” poniéndose una mano un poco más a la izquierda que el centro del pecho, ahí donde hay cicatrices más profundas e invisibles a los ojos externos.

Ezequiel retoma la historia y cuenta que la abuela los echó a los dos, pero después dejó que su novio volviera a vivir con ella y él se quedó sin casa desde entonces. Ahora duerme sobre la calle Belgrano, sin ninguna otra red de contención que la que brinda Amigos en el Camino.

– ¿Y no pensaste en ir a un Centro de Inclusión Social o parador, como se decía antes?

– Prefiero la calle-, contesta Ezequiel.

– ¿Por qué?

– Porque estuve en uno y era como una cárcel. Me robaron todo, me cagaron a palos, me dieron un puntazo en el brazo y en la pierna- dice. Después de una pausa silenciosa, cuenta que en estos días sobrevive a base de cuidar coches y vender pañuelos y medias en Once, dado que hacer fuerza ya no está entre sus posibilidades laborales.

Un rato antes de que empezara esta recorrida de Amigos en el Camino, Mónica De Russis, la directora ejecutiva de la agrupación, había charlado con ANCCOM en el local de Valentín Gómez al 3.300. El lugar funciona como una base desde la cual salen los equipos todas las noches a repartir comida y otras cosas para los sin techo. Ahí hay juguetes, libros y artículos de higiene apilados en estanterías, botiquines apoyados sobre una mesada larga y heladeras a ser llenadas con alimentos cocinados por los vecinos del barrio, que se han ofrecido como voluntarios para ayudar de esa manera.

En el lugar también hay un sillón y tres gatos sociables. Uno de ellos se había refregado en el brazo de De Russis cuando ella contó que la agrupación nació hace trece años, el 2 de octubre de 2011. También había dicho que, además de las recorridas nocturnas, la organización tiene un programa que se llama Merienda de los Sueños, que consiste en una ayuda para las familias que lograron salir de la calle, a las que los integrantes de la agrupación visitaban previamente en las recorridas. Tanto Amigos en el Camino como dicho programa recibirían, un día después de la charla con ANCCOM, la declaración de interés para la Ciudad en la Legislatura porteña.

Mientras los voluntarios de la recorrida de los jueves empezaban a llegar de a poco al local y a organizar los elementos que utilizarían poco después, De Russis dijo que “en la semana visitamos a alrededor de 1.200 personas en situación de calle y establecemos un vínculo con ellas, que a veces es instantáneo y otras veces hay que construirlo. Sin juzgar, tratamos de ver en qué quiere ser ayudada cada persona”.

La cantidad de sin techo asistidos por esta y muchas otras organizaciones sociales es abrumadora, y más oscuro se pone el horizonte si se tienen en cuenta las cifras arrojadas por el censo realizado en 2019 por las agrupaciones englobadas dentro de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (APDPSC). El resultado de ese censo fue que, en ese momento, había 7.251 personas en situación de calle, de las cuales 5.412 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio con el Gobierno de la Ciudad, lo que significaba que dormían en la vía pública. El 80 por ciento eran varones, el 19 por ciento, mujeres y el 1 por ciento, travestis o trans. Además, 871 eran niñas y niños y 40 eran mujeres embarazadas. Ya pasaron cinco años desde ese registro y las agrupaciones no volvieron a hacer otro, pero cualquier mirada atenta a lo que pasa en los rincones del subte, los cajeros automáticos y veredas varias inferirá que los números han aumentado.

La referente también había mencionado la existencia de la Ley porteña 3706 y la Ley nacional 27654, que suponen la protección, por parte del Estado, de los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo. De ellas se desprende el subsidio habitacional, que está en 150.000 pesos, pero De Russis había hecho hincapié en que “en la actualidad una habitación de hotel para una persona está entre 190 y 200 lucas”, por lo que ese financiamiento estatal no alcanza para quienes duermen en la calle y aspiran a vivir debajo de un techo. Amigos en el Camino también ayuda a las personas en situación de calle a realizar ese trámite, pero “lo más difícil es que el gobierno les exige la presentación del presupuesto de un hotel en un documento membretado, cosa que los hoteles no suelen hacer. Ahí aparece el mercado negro de los que venden las tarjetas aunque los hoteles no tengan habitación”, había contado De Russis.

«El Gobierno de la Ciudad mediante la Red de Atención, o sea, el 108, viene y me da una frazada. A la media hora viene Espacio Público, que también es del Gobierno porteño, y me saca la frazada”, dice Leo.

De vuelta en el auto de Amigos en el Camino, Boeri y Papadópulos hacen un repaso en voz alta de las cosas que tienen que llevar el próximo jueves a la ranchada de Ezequiel y sus dos amigos —así se le dice en la jerga de la calle al lugar en donde duerme siempre el mismo grupo de personas sin techo—. Enseguida ese listado queda plasmado en el celular de La Cordobesa, a la que no se le pasa ningún detalle, algo que quedará demostrado en el transcurso de la noche, en varias ocasiones, pero más cuando le cante el feliz cumpleaños a una mujer joven —cuya casa es literalmente un colchón tirado sobre la calle Rivadavia y compartido con otra chica— y le regale algo dulce para festejar, con una velita para que pida deseos. Cuando eso suceda, a pocos metros de distancia estará Leo, el tío de la chica, contando a esta agencia que él es cartonero y que hace tres días alguien le robó el celular mientras dormía. En ese momento ANCCOM insistirá con la pregunta por la utilidad de los Centros de Inclusión Social, pero Leo responderá casi lo mismo que Ezequiel, que “en los paradores es como estar preso, convivís con gente con la cual no querés convivir. Ahí tenés que dormir abrazado con lo poquito que tenés porque te lo roban”.

Unos minutos después, cuando el canto de feliz cumpleaños para su sobrina se termine, Leo contará más cosas escabrosas. Dirá, por ejemplo, que el año pasado Espacio Público e Higiene Urbana le quitó un carro que usaba para juntar cartón, uno más chico que el que tiene ahora. Expresará su descontento diciendo que antes había un diálogo entre los representantes de ese organismo porteño y los sin techo, pero que ahora ellos quitan las cosas sin mediar palabra, con la excusa de tener que dejar la vereda limpia. “Y te digo más —agregará Leo—: el Gobierno de la Ciudad mediante la Red de Atención, o sea, el 108, viene y me da una frazada. A la media hora viene Espacio Público, que también es del Gobierno porteño, y me saca la frazada”.

Para entender en profundidad el relato de Ezequiel, Leo y tantas otras personas que viven en la calle, es necesario tener en cuenta los resultados del informe presentado por las organizaciones sociales englobadas dentro de la APDPSC el 19 de agosto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En esa oportunidad, las agrupaciones habían dicho que el tercer informe del Registro Unificado de Violencias hacia Personas en Situación de Calle (RUV) demostró que entre el 16 de agosto de 2023 y el 15 de agosto de 2024 hubo 121 situaciones de violencia estructural, 104 de violencia institucional y 95 de violencia social. Ese día las organizaciones sociales habían explicado que el hostigamiento, robo, maltrato o desplazamiento forzado del espacio público que realizan las fuerzas de seguridad y otros funcionarios públicos constituyen la violencia institucional, que los ataques físicos perpetrados por ciudadanos de a pie, motivados por un simple rechazo a quienes viven en la calle, conforman la violencia social y que las lesiones físicas graves que se producen por vivir en la intemperie constituyen la violencia estructural.