Misiones criminaliza la protesta

Meses después de que el foco mediático se posara sobre Posadas por los reclamos salariales de policías, docentes y personal de la salud, el gobierno de Hugo Passalacqua judicializó a una docena de trabajadores sanitarios que ejercieron el derecho a la protesta.

A fines de mayo, la atención de los medios masivos estuvo en la provincia de Misiones, donde personal policial se unió para reclamar mejoras salariales y tomó varias dependencias de la fuerza. Aquella protesta, que obtuvo el nombre de “Misionerazo”, también incluyó a docentes y personal de salud de la misma provincia en la que hace más de dos décadas gobierna el Frente Renovador de la Concordia Social, una fuerza política provincial creada por el exmandatario Carlos Rovira.

Hugo Passalacqua, actual gobernador, responde a ese espacio y es uno de los eventuales aliados del presidente Javier Milei, ya que con sus cuatro diputados -Alberto Arrua, Carlos Alberto Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, todos del bloque Innovación Federal- ha colaborado en el Congreso levantado la mano para aprobar la Ley Bases y se han abstenido en las sesiones para insistir contra los vetos a la reforma jubilatoria y la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de haber votado a favor de ambas iniciativas previamente.

Mientras tanto, los trabajadores públicos de la provincia de Misiones reciben uno de los sueldos más bajos del sector a nivel nacional. Por eso mismo es que recrudecieron las protestas a fines de mayo, cuando toda la Argentina hablaba de lo que ocurría allí.

Casi cinco meses después de aquellos acontecimientos, ningún medio nacional habla del tema y los trabajadores que salieron a la calle para reclamar por cobrar un salario acorde siguen en la misma lucha. Lo que cambió es que ahora enfrentan una inédita causa penal por haber reclamado. Doce trabajadores de la salud fueron llamados a indagatoria por el juez Ricardo Balor luego de que el Ministerio de Salud provincial, a cargo de Héctor González, los denunciara por haber tomado el edificio.

Jorge “Koki” Duarte es una de esas personas que fue apuntada por la Justicia. En diálogo con ANCCOM, defiende su accionar y el de sus colegas durante aquellas semanas de mayo y arremete contra la gestión de Passalacqua.

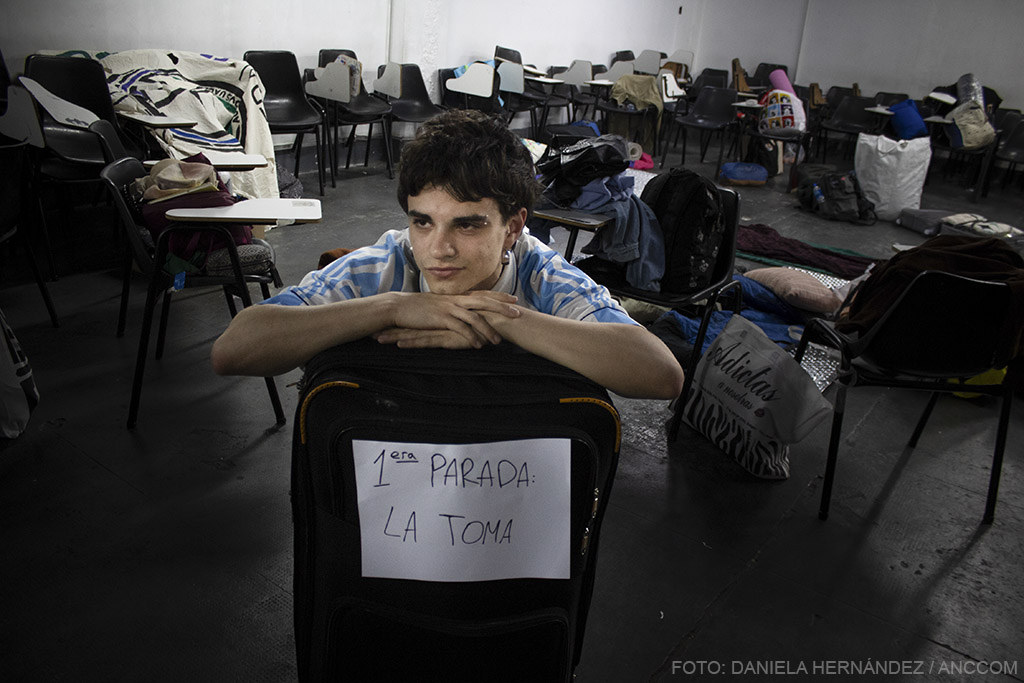

“Estábamos planteando la necesidad de mejorar nuestro salario, que el promedio en ese entonces estaba ubicado entre 450.000 pesos y 500.000 pesos en trabajadores estatales de distintas reparticiones. Hicimos una protesta frente al Ministerio de Salud, donde ocupamos la vereda, la calle y en un momento el hall de entrada del edificio, lo que para las autoridades configura una toma”, relata el enfermero profesional, que trabaja en el Hospital Nivel III de la ciudad de Oberá.

“Una toma implica afectar el funcionamiento del área o de las oficinas e impedir la entrada y salida del público. Y la verdad es que todos los trabajadores del Ministerio de Salud Pública podían entrar y trabajar en sus oficinas, mientras que la gente que iba a hacer trámites o a buscar remedios -hay una farmacia en el edificio- podía entrar. No era una toma, simplemente una vigilia en espera de una respuesta de las autoridades para nuestras demandas salariales”, remarca Duarte, quien integra la comisión provincial de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A).

“El partido gobernante está llevando adelante distintos mecanismos para callar las voces que venimos denunciando el avance sobre nuestros derechos. En estos últimos años hemos llevado adelante grandes luchas por el tema de la no construcción de represas en nuestra región, por ejemplo”, argumenta. “Y este año venimos dando batalla contra el lineamiento que la provincia de Misiones tiene con el Ejecutivo Nacional de ajustar a los sectores más vulnerables, como son los trabajadores y los jubilados. Esa batalla tuvo un pico en mayo, cuando la educación y la salud salieron a la calle junto a la Policía”, remarca.

Imputados por protestar

La denuncia penal por “ocupación” fue impulsada por el subsecretario de Salud, Héctor Proeza; junto al subsecretario de Recursos Humanos de la cartera sanitaria, Rodolfo Fernández Sosa. En los últimos días, los trabajadores desfilaron por los tribunales de Misiones para prestar declaración indagatoria. “Expresamos justamente que estábamos en una huelga, en un reclamo salarial y en una vigilia en el hall de entrada del Ministerio y también sobre la vereda y la calle, con un acampe, carpas y ollas populares”, explica Duarte. “Somos trabajadores de la salud y esto configura, a nuestro entendimiento, una clara judicialización de la protesta social. Tratan de acallar a aquellos que venimos hace muchos años denunciando estas cuestiones que están sucediendo en nuestra provincia”, sostiene el dirigente sindical.

“El agravante que tuvo esta judicialización es que no solamente fue para los trabajadores de salud, sino que también para trabajadores docentes y para la policía. Hay ocho agentes que están detenidos y en cárceles comunes directamente”, agrega.

El enfermero considera que el gobierno de Passalacqua impulsa causas penales contra los trabajadores con el respaldo de la Casa Rosada para criminalizar la protesta social y a los dirigentes sindicales. “No es casual que quienes estemos implicados seamos referentes de distintos hospitales de la provincia. Tenemos otras causas sobre nuestras espaldas, muchas de ellas por corte de calle, por corte de ruta. Mecanismos que utilizamos después de agotar todas las instancias administrativas de conciliación en el Ministerio del Trabajo. Al no encontrar el Ejecutivo una forma de disciplinarnos, emplean estas metodologías para asustar a los demás”, analiza.

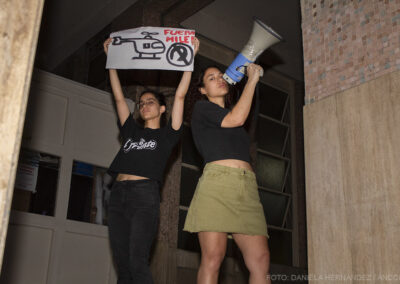

La declaración de Duarte y sus colegas fue acompañada por una movilización de trabajadores que los respaldaron y le enviaron un claro mensaje a las autoridades misioneras: “Son responsables de un mecanismo que realmente no tiene pies ni cabeza porque el derecho a reclamar ante las autoridades, a peticionar, es constitucional y es lo que estamos ejerciendo desde nuestra función como representantes gremiales”, sostiene.

Aún es una incógnita cómo continuará la causa judicial contra los trabajadores de la salud de Misiones. Lo que sigue igual es la situación salarial del personal del sector, que permanece reclamando ante el gobierno de la provincia por sus sueldos y, al momento de este artículo, cumple un paro de 48 horas.

“Habíamos acordado en septiembre con las autoridades que la primera semana de octubre nos reuniríamos a discutir la pauta para el mes en curso. Y pasó la primera semana, la segunda y se convocó a mediados de mes cuando ya las liquidaciones están realizadas. En las últimas horas circuló un comunicado del propio ministro de Hacienda que afirma que en este mes los empleados públicos no recibiríamos incremento salarial”, cuestiona Duarte. Este panorama no hace más que agravar una alarmante situación que vive el sistema sanitario misionero. La lógica indica que debería haber cuatro médicos o enfermeros por cada 1.000 habitantes, pero la realidad marca que en dicha provincia solo hay una media de 1,8 médicos y 2,2 enfermeros.

“Y eso no se explica porque no salgan enfermeros o médicos de las universidades, sino que se van a otras ciudades donde la oferta es mucho más tentadora que la de acá”, analiza el dirigente de la CTA-A. No obstante, la lucha para Duarte y el resto de los trabajadores de la salud de Misiones está lejos de claudicar: “Venimos defendiendo nuestro derecho salarial y laboral y nuestros mismos compañeros nos alientan a seguir luchando. Eso nos da fuerza para seguir”, cierra.