La Marcha del Orgullo en tiempos violentos

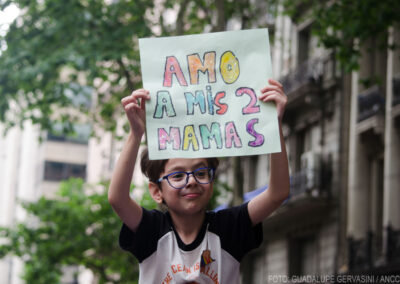

Una multitud tomó el centro porteño para realizar la 33° Marcha del Orgullo, la primera bajo el gobierno de Javier Milei. Carrozas, columnas de las organizaciones LGBTIQ y miles de participantes espontáneos recorrieron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso reclamando contra los discursos de odio, la quita de medicamentos para pacientes VIH y el ajuste contra las políticas de ampliación de derechos.

Este sábado 2 de noviembre se realizó la marcha anual del Orgullo, desde Plaza de Mayo al Congreso, en la que desfilaron carrozas y una multitud que interrumpió las calles del centro mientras desfilaba con cánticos de reclamos y denuncias al gobierno nacional.

En Plaza de Mayo, una multitud de colores hacía oír desde temprano sus reclamos al ritmo de la música mientras respondían a la pregunta ‘’¿Qué es para vos la libertad?’’. La marcha número 33 del Orgullo, primera durante el gobierno de Javier Milei, y que no contó con el apoyo del Estado como lo venía haciendo tradicionalmente, se realizó en el período más peligroso para la comunidad LGBTIQ, según confirmaron sus referentes a ANCCOM, como consecuencia de los discursos de odio que circulan desde la asunción del actual gobierno.

‘’La libertad no es la represión’’, escribía su respuesta un chico, vestido de negro pero con mucho brillo.‘’No hay libertad con ajustes’’, se escuchaba continuamente en carrozas y se leía en carteles. A unos centímetros, las puertas de madera de un closet se llenaban de frases: “libertad sexual”, “al closet nunca más”, “apertura mental y más amor”, entre cientas de frases más; el color madera quedaba atrás con cada tinta con la que cada persona dejaba su huella tras hacer fila pra estampar su propio graffiti.

A pesar del día nublado y el pronóstico de lluvia, las banderas de las diversas sexualidades tomaron por asalto el centro de de la Ciudad de Buenos Aires. En la esquina de Diagonal Norte y Florida, una multitud se reunía, junto con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación H.I.J.O.S, para realizar un pañuelazo por la memoria, verdad y justicia. En una marea de pañuelos blancos levantados, se escuchaba:

-¡Compañeros desaparecidos!

-¡Prresente!

-Ahora

-¡Y siempre!

‘’Con VIH vivo, con Milei muero’,’ decía uno de los carteles que encabezaba la marcha.

A un lado, personas de todas las edades se movían al ritmo de los bombos que parecían bailar, en defensa de la memoria, de Télam y de las políticas públicas que amplían derechos.

Las columnas empezaron a marchar a las cinco de la tarde. ‘’Con VIH vivo, con Milei muero’,’ decía uno de los carteles que encabezaba la marcha. Unos días previos, circulaba en los medios la denuncia de que el gobierno dejó de entregar medicamentos para embarazadas con VIH.

Desde la asunción del nuevo presidente, el gobierno tomó muchas decisiones que afectan los derechos de la comunidad LGBTIQ. El cierre del INADI y el recorte de los fondos para las enfermedades de transmisión sexual son tan solo unas de ellas.

‘’Mi amor no daña. Tu odio si’’, ‘’Para vos Milei, mucho sexo gay’’ y ‘’La peluca es para el drag’’ fueron algunos de los carteles que se encontraban en las calles en esta edición de la marcha. Sin embargo, hubo uno que se repite demasiado. El cartel de ‘’los discursos de odio también matan’’ fue uno de los más populares en esta ocasión. ‘’Desde la llegada de este sujeto son muchas las personas que desde atrás de un teclado o un dispositivo nos agreden y demuestran cada día más su odio. Eso contribuye a que en las calles haya personas que cada día este más violenta y agresiva’’ decia María Laura Oliver, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) en dialogo con ANCCOM. Parte de las consignas de este año fue el pedido de justicia por la masacre de Barracas, en la que Pamela, Roxana y Andrea fueron asesinadas por ser lesbianas.

Si bien la jornada pasó entre bailes y música, ante una Libertad que Avanza en contra de los derechos del pueblo, el pedido por una Ley Integral para personas trans y una ley Antidiscriminatoria se hizo escuchar, a los gritos y al son de los tambores. Llegando a Plaza Congreso, el ambiente se volvió más intenso. Y pasadas las siete de la tarde ocurrió el ‘’abucheo’’: a Milei, al ajuste, a los discursos de odio y a los que votaron a favor de la ley bases.

Desde arriba del escenario, alguien leyó ‘’El gobierno grita ‘Viva la libertad, carajo’ sólo para defender la libertad de mercado, la ley del más fuerte, la libertad para oprimir, discriminar, explotar, la libertad de sacarnos nuestros derechos’’; uno de los tantos discursos que tuvo lugar durante la jornada. A lo largo del día, la multitud orgullosa y que busca ser libre entre tantos ajustes, mostró que ‘’al orgullo no se lo invisibiliza, se lo defiende’’.

La fiesta que empezó frente la Casa de Gobierno junto con la compañía de djs y artistas como Natalie Perez y Taichu, finalizó frente al Congreso con la música de Valeria Lynch. Y así, terminó la trigésimo tercera Marcha del Orgullo en Argentina.