El excombatiente que se reunió con las autoras de las cartas que recibió en el frente

Cuando tenían 9 años, Gabriela Mogica y Valeria Treo escribieron cartas para los soldados de Malvinas. Carlos Vergara las recibió y las contestó. Este sábado se reencontraron para conmemorar los 40 años de la guerra.

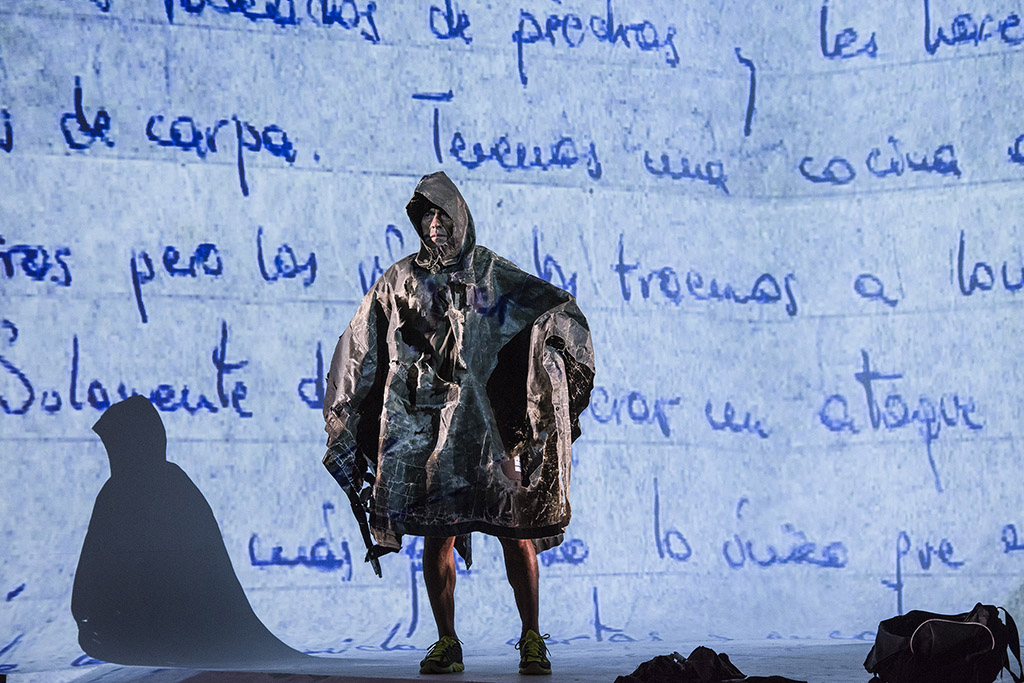

.El excombatiente Vergara, ladeado por su hija Carolina y por Gabriela Mogica y Valeria Treo, autoras de las cartas.

Corría el año 1982, cuando el 10 de abril, a ocho días del desembarco de Argentina en las Islas Malvinas, el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri pronunciaba su famoso desafío: “Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”.

La guerra se convirtió en una historia que aunó muchas. Una de ellas es la que protagonizan el veterano Mayor Carlos María Vergara junto a Gabriela Mogica y Valeria Treo. Ellas, quienes en ese momento tenían 9 años, le escribieron una carta de apoyo. ANCCOM participó de una videollamada en la que los tres protagonistas de esta historia cuentan cómo es ese ritual que unía a los dos primeros cada año y al que se sumó ahora Treo.

Vergara, desde la casa de su hija Carolina, en Salta, arranca la conversación contando su historia: “Toda la vida estuve en el Ejército. Soy militar desde los 17 años. Antes de la guerra yo estaba viviendo en Sarmiento, Chubut y previo a eso en otras ciudades del país como Buenos Aires, Monte Caseros, Ciudad de Córdoba”.

Vergara actualmente tiene 75 años. Los 37 los cumplió el 20 de mayo en pleno combate. Cuenta que formaba parte del Regimiento de Infantería 25, que por entonces estaba al mando del Teniente Coronel, Mohamed Alí Seineldin, quien luego se hiciera conocido como líder carapintada, cuando atentó contra la democracia en 1990. “El tercero en jerarquía era yo, que era Mayor y me desempeñaba como oficial de operaciones. Al tiempo de ir a la guerra el jefe del regimiento le ordenó a su segundo jefe que permaneciera en Sarmiento, Chubut, a cargo de aquellos que no iban a la guerra: oficiales, suboficiales, soldados; y como protección y cuidado de la familia del barrio militar que estaba al lado del cuartel. Entonces me llamó a mí y me dijo que yo lo iba a acompañar durante las operaciones como segundo jefe de regimiento en la recuperación de las Islas Malvinas”.

La partida

Carlos recuerda: “El jefe me llamó a su despacho y me dijo que jurara que iba a guardar un secreto que él me iba a confíar. Yo le contesté: ‘Sí, juro’. Y me dijo: ‘Salimos mañana a reconquistar las islas Malvinas’. Eso fue en el atardecer de un día a finales de marzo, podría ser 26, 27 o 28 de marzo. Entonces volví a mi casa y mi esposa me preguntó qué quería el jefe que me había mandado a llamar a esa hora y yo le contesté que nada, que yo le debía unos papeles. Traté de llevar mi conversación para otro lado porque tenía un juramento que debía cumplir.”

A la mañana siguiente Vergara se vistió con uniforme militar, se cortó el pelo, partió a la sede del comando de la Novena Brigada de Infantería en Comodoro Rivadavía, a 150 kilómetros de Sarmiento. “Le dije a mi esposa me iba a quedar a almorzar y que me esperara con mate a las cinco de la tarde y en realidad sabía que no volvía. Regresé 111 días después”. Desde Comodoro Rivadavia partió hacia Punta Alta, sede de la flota de mar donde están todos los barcos de la Armada argentina.

“Me embarqué en el rompehielos Almirante Irizar. Partimos en un atardecer, y en una navegación de tres días y medio llegamos a las Islas Malvinas. En cercanía de las islas, que se veían desde nuestro barco, bajamos en el primer helicóptero que salió del Almirante Irizar y que me transportó hasta el aeropuerto de lo que se llamaba Puerto Stanley y que nosotros bautizamos como Puerto Argentino”.

Misivas

Una vez en las islas fue encargado de visitar a los enfermos y heridos, además de su evacuación cuando fuera necesario Su otra tarea era encargarse del correo que llegaba a través de la empresa de entonces, Encotel. Primero eran pocas cartas, pero luego comenzaron a llegar bolsas y bolsas de cartas de chicos que mandaban su palabras de aliento en cartas dirigidas “A un soldado argentino”.

Vergara recuerda: “La tarea que me dio mi jefe era retirar la bolsa que le correspondía a mi regimiento, algo así como unas 400 cartas más o menos. Hice una distribución bastante rápida porque yo sabía cuántas personas había en cada compañía de infantería. Una carta para cada uno. El jefe en aquella oportunidad nos consiguió papel a todos para contestar esas cartas y algo para escribir, con lo cual sin descuidar las tareas inherentes a la guerra nosotros debíamos contestar la carta del día. En esa mecánica, a mí me tocó recibir y contesté tres cartas. Una de ellas a un grupo de chicos de una escuela de Chubut de la localidad de Alto Río Senga. La otras fueron a Valeria Treo y a Gabriela Mogica”.

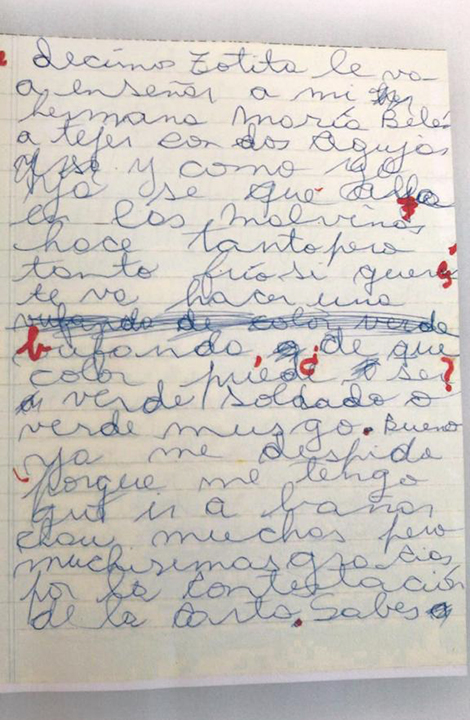

Una de las cartas enviadas por Gabriela Mogica cuando tenía 9 años.

Gabriela Mogijca recuerda su parte de la historia desde su casa en Villa Elisa: “En el colegio Saint Marrets de Belgrano nos habían dicho que quien quisiera le escribiera una carta a algún soldado argentino y yo escribí desde la inocencia de los nueve años sin saber bien de qué se trataba”. De esta manera, se inició un intercambio de un puñado de cartas que Vergara en un momento ya no pudo continuar. Pero las cosas no terminaron allí.

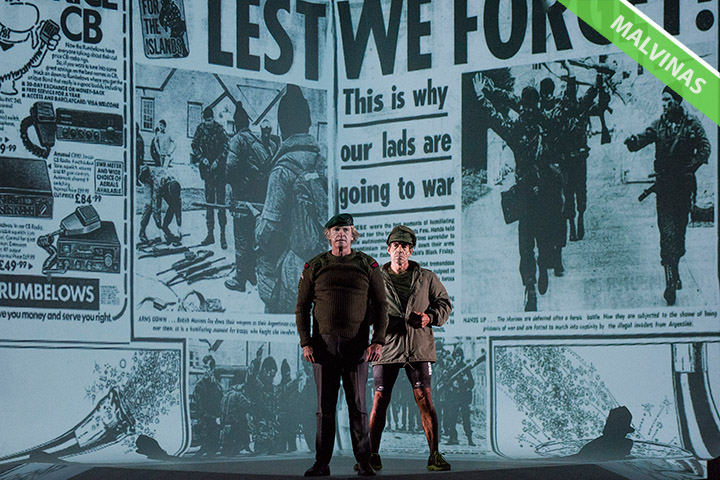

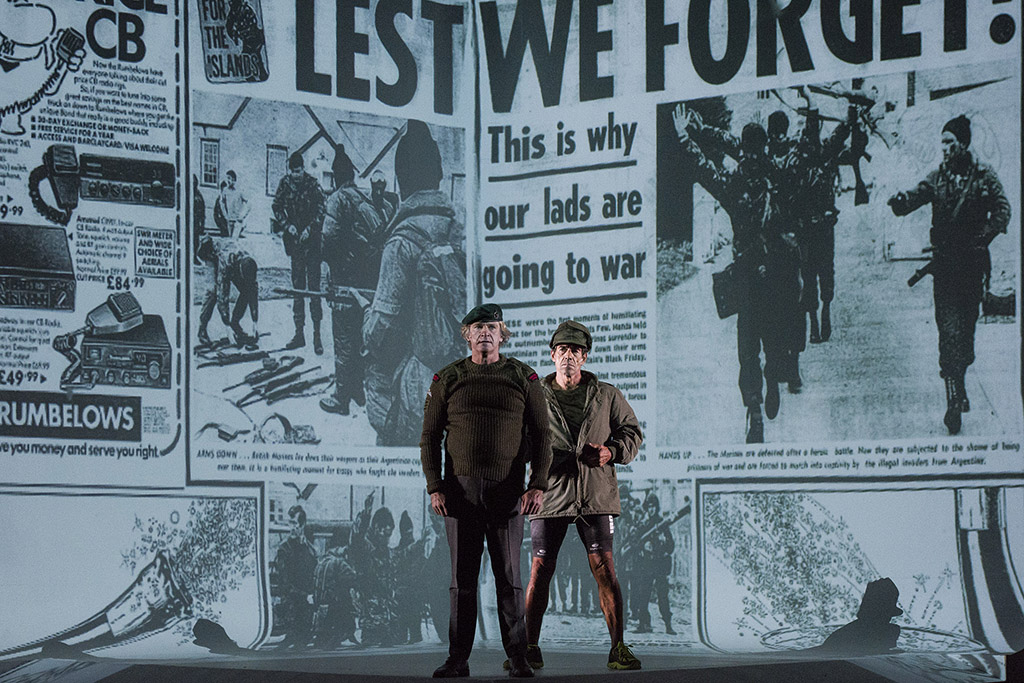

Vergara recuerda cómo se enteró del fin de la guerra: “Me enteré porque yo estaba alejado del frente de batalla, estaba como a seis kilómetros más o menos y en la mañana del 14 de junio hubo un gran silencio, no hubo más disparos, excepto alguno que otro aislado. Nuestro comando superior nos informó por radio que había terminado la guerra.”

En relación al regreso al continente, el militar recuerda: “En principio no hubo vuelta inmediata sino que se fueron yendo en diferentes barcos, de a uno, todos los regimientos que habían participado de la guerra. A nosotros nos retenían y no nos llevaban porque fuimos los primeros en llegar y desalojamos a las fuerzas inglesas el 2 de abril. Por esa razón, supongo, nos retuvieron y nos llevaron prisioneros el 14 de junio, primero en helicóptero a algo parecido a un frigorífico abandonado en el límite de las dos islas separadas por el canal San Carlos. Ahí estuvimos con 597 compañeros durante 15 días. Luego nos subieron a un barco que navegó hasta Puerto Argentino, donde estuvimos otros 15 días. Desde allí el buque inglés en el que estábamos, el San Edmundo, que levó anclas el 12 de julio y luego de un día y medio de navegación, el 14 de julio, al amanecer llegamos a Puerto Madryn. Así fue la parte del fin de la guerra”.

Se conocen personalmente

“Desembarcamos en Puerto Madryn, de ahí fuimos a Comodoro Rivadavía y de allí a Sarmiento”, recuerda Vergara. “Después habremos estado una semana, no sé cuánto tiempo y nos dieron unos días de vacaciones. Ahí me fui a Buenos Aires donde estaba Carolina, mi mamá y por supuesto Gabriela y toda su familia”.

“Un día a las doce de la noche estábamos mirando El globo rojo”, recuerda Gabriela Mogica y continúa:. “No me olvido más. Suena el teléfono. Yo atiendo, doce de la noche, y me dice: ‘Hola quiero hablar con Gabriela’, ‘Sí, soy yo’ le digo, ‘Soy Carlos que volví de la guerra’. La revolución que fue mi casa, lloraba yo, lloraba él, yo no entendía nada, empecé a los gritos. Mi mamá y mi papá vinieron y les dije: ‘Mamá, mamá es Carlitos que volvió’. La cuestión es que arreglaron entre ellos y nos conocimos al otro día. Él estaba parando en la casa de su mamá que vivía en Capital y arreglamos que al otro día nos veíamos. El encuentro fue pura emoción, llegamos al departamento de la mamá de Carlitos y ahí nos conocimos”.

Mogica cuenta que “Me acuerdo todo, cuando abrió la puerta del ascensor y él con su alegría despampanante me abrazó. De ese primer encuentro tengo fotos. Fue lindo. Agrega que al llegar a la adolescencia el contacto se suspendió, y solo fue retomado años después mediante las redes sociales. Desde entonces, cada 2 de abril se reúnen nuevamente.

Valeria Treo se suma a la charla por videollamada desde San Juan: “Fui a una escuela católica de mujeres. Nos pidieron que escribiéramos una carta para algún soldado, la que quisiera y que si queríamos podíamos enviar chocolates, jabones y no me acuerdo qué otra cosa. Yo escribí la carta, luego llegó a mi casa la respuesta. Obviamente fue una gran sorpresa, algo que uno no se puede imaginar, que alguien que está en una guerra se acuerde de vos y tenga ese gesto, es impensable, nadie lo puede creer. El otro día pensaba ahora que hay países en guerra cómo con las redes sociales se ven tantas cosas, información que va y que viene, como que ahora es más posible. En ese momento era impensable que eso pudiera suceder y sucedió. Fui a la escuela y conté, me hicieron leer la carta en un acto o una entrada al colegio adelante de toda la escuela. La carta siempre estuvo guardada en un cajón de la mesa de luz de mis padres, yo siempre la agarraba, la leía y la miraba y pensaba ‘qué pasará con este hombre, dónde estará’”

Los años pasaron, la pregunta continuó. Pero en 2020, Treo hizo algo más con ella “Con la pandemia empecé a estudiar una especialidad en docencia universitaria y enseñaban una materia que se llamaba Dimensión Política y teníamos que relacionar nuestra historia escolar con los hechos políticos del momento. Yo política no sé nada, nunca supe nada en la vida, no me da vergüenza decirlo. Pero conté lo de la carta y le hablé a un profesor de educación física que es entrenador de gimnasia artística, el Tano Montaña, que estuvo en Malvinas y él creo que contactó a Carolina, la hija de Carlos a través de otra persona. Una noche que estaba con mis dos mejores amigas, en mi casa, Carolina me habló, me dijo quién era y que su papá ya sabía que yo le iba a hablar. Lo llamé un sábado a la mañana en octubre y me dijo muy contento ‘Hola Valeria, hace 38 años que estoy esperando este llamado’. Entonces él empezó a hablar conmigo como si me conociera de toda la vida, con confianza, con cercanía. De ahí nos seguimos hablando y comunicando, siempre con esa cercanía como si nos conociéramos desde hace 40 años”.

Al momento de expresar el significado de las cartas, Vergara se emociona y Carolina, su hija, traduce esa emoción en palabras: “Yo debo decir, porque lo sé, que es una aproximación a alguien que piensa en vos. Por supuesto que toda su familia, sus amigos y seres queridos pensaban en él, pero recibir un cachitito de afecto de alguien del otro lado, en la soledad de su historia, de esta guerra tan cruel, fue un rayito de sol, un mimo al alma. Cuando Gabriela apareció en las redes sociales y me dijo ‘¿te acordás de mí? Caro, yo soy Gabriela, la chica de la carta de Malvinas’. Le digo ‘como no me voy a acordar de vos, así pasen 200 años de mi vida vos fuiste la persona más importante en la vida de mi papá’. Y así cada mimo, cada cartita puede haber sido insignificante para la persona que la escribía o no pero está vertida con tanto amor y con tanto cariño que es un mimo al alma”.

En medio de la charla, la curiosidad de Valeria se transmuta en una pregunta: “Carlos ¿por qué respondiste las cartas?”. “Hay dos respuestas a eso. La primera porque quise, porque encontré un papel con mucho amor que yo debía responder. La segunda fue que nuestro jefe nos había dicho que sin descuidar nuestra propia misión y la seguridad debíamos contestar esas cartas. Así que si bien es cierto que yo escribí las cartas, el promotor y el impulsor de todas estas respuestas fue nuestro jefe en su momento. Yo tenía necesidad de contactarme con esas chicas enormes, maravillosas y desconocidas”, responde Carlos.

Valeria coincide con Gabriela y comenta que a ella las cartas la hacen sentir “una persona elegida por algo. Por algo nos tocó a nosotras”. “Además de responderle a una niña”, agrega Gabriela. “Tremendamente importante”, suma Carlos.

Carolina comenta que el haber conocido a Valeria y a Gabriela “para nosotros es maravilloso, no hay palabras, es como agradecerles todo lo que ellas hicieron por mi papá en ese momento y es enorme.” “Un premio de la vida”, agrega emocionado Carlos.

Vigilia

El 1 de abril en Campo de la Cruz, Salta, se desarrolló la vigilia desde las 18 hasta las 00 “para recibir el 2 de abril. A las 10 se realizó propiamente el encuentro” cuenta Carolina, hija de Carlos.

“Esto lo estamos programando desde el año pasado, que no pudimos conmemorar Malvinas. Hace un año que estamos pensando en este momento”, detalla Gabriela.

“Carolina nos invitó a venir acá a conmemorar los 40 años. Vino Valeria de San Juan con su familia, Gabi de La Plata con su familia y yo vine hace un mes, que estoy acá esperando el momento”, concluye Carlos.