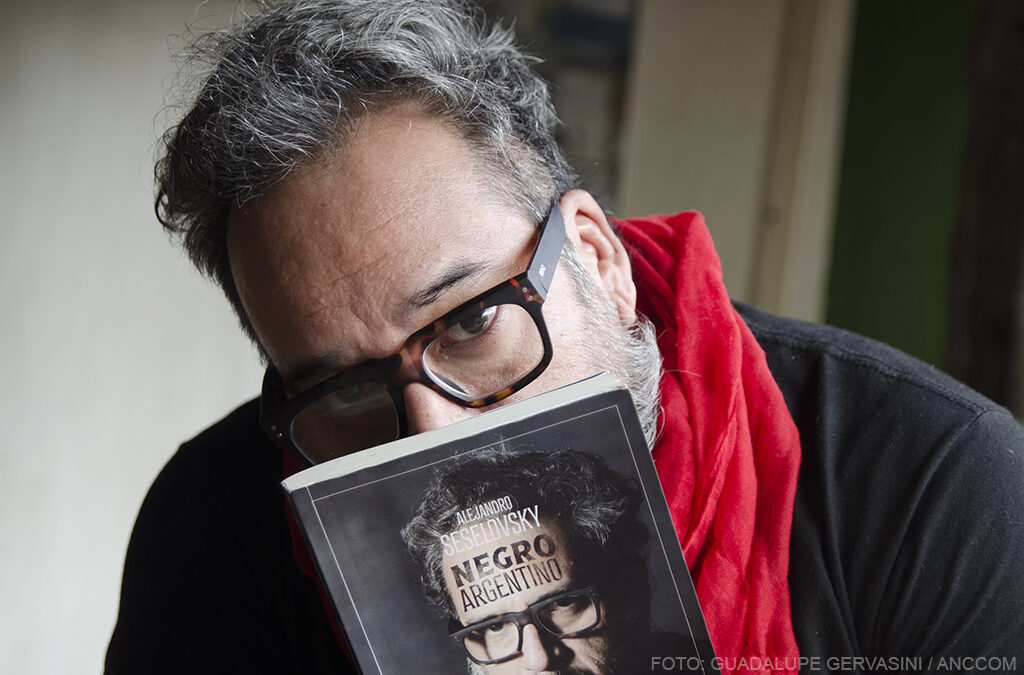

«Me interesa escribir sobre otras formas de la existencia»

El cordobés Chuit Roganovich ganó el premio Clarín 2024 con su novela «Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores» y el Premio Futurock 2022 por su obra «Quiebra el álamo». Aquí habla de sus trabajos, del impacto de los premios y de lo que viene. El sábado estará en la Feria del Libro.

Roberto Chuit Roganovich, escritor cordobés y doctor en Letras, obtuvo el Premio Clarín de Novela 2024 por su obra Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores. Anteriormente publicó Quiebra el álamo, galardonada con el Premio Futurock de Novela 2022.

Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores transcurre en cuatro épocas dispares (1504, 1888, 1945 y un futuro remoto), y es narrada por personajes que atraviesan un escenario similar: mientras la humanidad avanza y reflexiona sobre sí misma, un organismo milenario oculto bajo la tierra irrumpe de distintas maneras en la historia. Su sola presencia aterroriza y, al mismo tiempo, sugiere una promesa de redención. Ese enigmático ser subterráneo, testigo silencioso de los siglos, une los destinos de quienes lo conocen y les ofrece una oportunidad de salvación.

En la nota que hiciste en Eterna Cadencia contabas que al principio tu idea no era publicar. ¿Cómo fue ese pasaje de escribir en solitario a publicar en dos editoriales? ¿Pasaste del miedo al entusiasmo?

El paso a la publicación fueron los premios. La primera novela que escribí, Quiebra el Álamo, se publicó en Futurock en 2022, tras ganar el premio de novela de la emisora. Y Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores salió luego de obtener el Premio Clarín. Por supuesto que sentí miedo: en ambos casos ganaron novelas que yo no consideraba terminadas ni suficientemente pulidas. Pero también lo tomé como un punto final impuesto desde afuera, una instancia exógena que decidía que mi novela debía salir a la luz. Hasta entonces escribía porque me interesaba y, aunque la escritura requiera soledad para el primer borrador, el oficio verdadero surge en comunidad, cuando compartís tu texto con personas de confianza que te señalan qué falla y que puede funcionar. También creo que si Si Sintieras… ganó el Premio Clarín fue porque en el jurado estaban Mariana Enriquez, Samantha Schweblin y Alberto Fuguet. Si hubiesen sido otros, probablemente ganaba otra novela. Mariana y Samantha son exponentes de una literatura que explora otras formas de habitar el mundo, más cercanas al espanto, al temor, a otras cosas. A mí me interesa, además, por el hecho de ser argentino y de participar espiritualmente de este hemisferio sur. Hay heridas que todavía no han sanado.

¿Tiene un significado particular que a un cordobés gane un premio de un diario porteño?

Ganar el Clarín me hizo sentir muy bien, sobre todo siendo de Córdoba. Cuando era chico, veíamos por la calle a Luciano Lamberti, Federico Falco, Camila Sosa Villada, Eugenia Almeida… Íbamos a un slam de poesía o al cine y estaban ahí, cerca. Para los que empezábamos en Letras, eso devolvía la idea de que se podía escribir desde una provincia. Que se podía desde Córdoba. Cuando ganó Luciano el Clarín el año pasado, me alegré muchísimo. Primero porque lo quiero y segundo porque siento que necesitaba ese reconocimiento. Y ahora vengo yo, otro cordobés. Me da orgullo federal. Más aún porque estamos escribiendo algo distinto, más subterráneo. Me siento cómodo ahí.

¿Y cómo es tu método para escribir? ¿Algo ordenado: “dos páginas por día”, o más caótico, por rachas?

No tengo un método. Encuentro huecos para escribir entre trabajos y eso dificulta muchísimo volver al texto, sobre todo al principio. Después, una vez que el universo narrativo tiene coherencia interna y los personajes ganan entidad, las cosas empiezan a suceder casi solas. Pero el arranque es muy difícil. Escribo porque no puedo hacer otra cosa: a veces la lengua se vuelve un enemigo, la paso mal, pero no encuentro mejor forma de ocupar el tiempo vacío. En estos tiempos, escribir me parece un acto casi contracultural: demanda mucho tiempo y retorna muy poco, tanto económicamente como en legitimación.

Más allá del reconocimiento monetario, ¿sentís que algo de todo ese esfuerzo vuelve con los premios?

Sí. Creo que la retribución real, la que yo siento como verdadera más allá de la plata, que es bastante escasa, es el acercamiento de gente que no conozco y que me escribe mensajes profundamente conmovedores. Uno publica sin saber el efecto que puede tener en otro. A veces llegan mensajes muy largos, muy íntimos, de personas que se sintieron identificadas con alguna problemática o con algún personaje. La retribución monetaria aparece y se va, se esfuma en una salida a comer. En cambio, esos mensajes están ahí, en el teléfono, te llegan un domingo a la tarde, justo cuando no estás muy bien y te conmueven. Por ahora, me aferro más a eso que al dinero.

En tu novela hay un juego de saltar entre voces y géneros: la novela gótica del Siglo XIX, el fantástico que a la vez convive con la tradición del “New Weird”. ¿Cómo trabajaste ese cruce?

Cada arco narrativo requería entrar en un universo semántico y espiritual distinto. Para escribir a Catalina tuve que pensar y hablar como capellán de Isabel la Católica; para Traverso, sumergirme en la gótica victoriana; para Ishigata, entender la voz fragmentada de alguien consumido por un cáncer y por una planta que lo devora. No podía alternar un capítulo de cada uno en frío: primero iba la investigación previa y luego la disposición espiritual que cada personaje pedía. Además, me aburro si sostengo una sola voz 400 páginas; varias voces fueron también mi forma de divertirme y mantener vivas las estrategias narrativas. En cuanto a la ciencia ficción y el New Weird, me atrae mucho más lo que está pasando ahora en el género, más que esa tradición norteamericana de la «edad de oro», donde todo era muy técnico, muy mediado por la ciencia. Por supuesto que fue necesaria la existencia de Asimov, Clarke o Philip K. Dick, pero también sus desviaciones, como Ursula K. Le Guin.

También hay una preocupación por la historia muy marcada en la novela. No son casuales los hitos ni las épocas que elegís. ¿De dónde viene esa preocupación por lo histórico? ¿Cómo se conjuga con la idea de lo moderno, del progreso? ¿Y cómo se articula con esta planta que, de algún modo, es eterna y subterránea?

En Quiebra el Álamo, el acontecimiento que marca su pertenencia al género New Weird es una irrupción exógena. Una radicalidad que llega desde fuera. En esta segunda novela, el recorrido es inverso. Me pregunté: ¿qué pasa si eso que nos interpela en lo espiritual, lo histórico o lo político, ya estuvo siempre acá, con nosotros? En general, me interesa escribir sobre formas otras de la existencia. La preocupación por la historia creo que es generacional. No siento que las generaciones más grandes tengan las mismas inquietudes. Nosotros vivimos la historia con una profunda melancolía. Las épocas doradas de nuestros padres, que nos fueron contadas como gloriosas, nosotros las leemos como épocas que tampoco fueron tan felices. Y tampoco creemos que el futuro vaya a serlo. Entonces, nos quedamos en ese limbo, sin pasado glorioso ni futuro prometedor, intentando al menos construir futuros ficcionales donde nos sintamos un poco más cómodos. Es como una lectura, de algún modo, esperanzadora del futuro. Yo no creo que escriba sobre el apocalipsis. Yo siento que escribo sobre formas otras de la existencia que podrían funcionar como un bálsamo al mundo horrible en el que vivimos plagado de hambre, guerras y bombardeo, etc. La colonización, por ejemplo, pesa mucho en nuestra cultura. La Campaña del Desierto sin duda también. Pero Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz, Gaza… son modulaciones universales de la violencia y la demencia. Le pertenecen a la especie. Todos tenemos que hacernos cargo, hayamos nacido en Francia, Argentina o Ruanda. Después hay violencias más particulares, más nuestras, más latinoamericanas, sobre las que me quiero hacer cargo.

La planta que tiene un papel central en tu novela, opera desde lo sublime, como un salvavidas que a la vez aterroriza. ¿Te interesa esa ambigüedad horror‑belleza?

Sí, totalmente. Me fascina la caracterización que hace Kant de lo sublime: ese momento en que la razón se suspende y lo religioso, la revelación de tu pertenencia al mundo, se toca con lo terrorífico. En Si sintieras…, Ishigata teme a la planta porque desconoce su potencia mortífera, pero también se enamora de ella al entender que es la respuesta viva al universo, casi un dios. Ese doble movimiento de atracción y espanto me interesa, y aún gana espesor al conectarlo con mitologías originarias, donde la planta se vuelve algo eterno y subterráneo.

Anunciaste que vas a publicar pronto un ensayo con El gato y la Caja ¿De qué trata tu próximo libro y qué desafíos te propuso escribir un ensayo en vez de una novela?

Es un libro que reflexiona sobre nosotros, quienes habitamos los campos de la izquierda y lo nacional‑popular. Usamos mucha tinta para debatir si Milei es o no fascista o alt‑right, pero seguimos sin preguntarnos quiénes somos, qué hicimos para llegar hasta acá y qué podemos hacer para construir un mundo digno de ser vivido. Es la primera vez que escribo un ensayo tan largo: antes era ficción o textos académicos fríos. Esta vez quise mezclar ambos lenguajes y jugar con las formas discursivas. La crítica está en crisis y el lenguaje críptico nos resta capacidad de acción, por eso busqué un texto lo más digerible posible, apto para cualquier lector sin formación específica.

Roganovich va presentar su novela, Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores en la feria del libro el 10 de mayo a las 19 en el Hall Central (Pabellón 9).