Un papa con alma andina

El nombramiento como sumo pontífice del estadounidense Robert Prevost –desde ahora León XIV- fue celebrado por millones de fieles en todo el mundo, especialmente en Perú, donde fue obispo. El padre Elky Segura Gonzales, quien trabajó junto a él, dialogó con ANCCOM sobre su personalidad y su misión en su “querida diócesis de Chiclayo”.

Aunque Prevost pasará a la historia como el primer estadounidense en convertirse en jefe de la Iglesia católica, su camino hacia el papado no puede entenderse sin su profundo vínculo con Perú. Vivió más de dos décadas en el país andino. Durante los años ochenta y noventa, estuvo en localidades como Chulucanas y Trujillo, y regresó en 2014, cuando el papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo. Un año más tarde, fue designado obispo de esa ciudad, cargo que ocupó hasta 2023.

Allí fue donde conoció al padre Elky Segura Gonzáles, a cargo de la Parroquia Señor de los Milagros de la Diócesis de Chiclayo y profesor de Teología en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), donde el nuevo líder de la Iglesia fue Gran Canciller. “Mi primera impresión de monseñor Prevost fue la de un hombre sabio, atento y muy comprometido”, aseguró, y agregó: “Entre sus muchas cualidades destacaría la del diálogo. Es una persona muy dispuesta a escuchar a todos, sin importar el momento o cuál era la inquietud. Esto, junto con los años que llevaba viviendo en nuestro país, le dio experiencia suficiente para comprender a nuestro pueblo, desde los que vivimos en la ciudad hasta los que están alejados en las montañas”.

Según el sacerdote, su obispado no se limitó al intercambio verbal, sino que también se expresó en la acción: “Él recorrió a pie y a mula muchos rincones de nuestra provincia para estar con las personas, oír sus testimonios y prestar ayuda. Recuerdo dos momentos en particular: durante la pandemia de coronavirus, que fue muy dura para nuestro pueblo, lideró una campaña para que la diócesis consiguiera dos plantas de oxígeno, y al final lo logramos. Después, cuando estaba a punto de irse a Italia en 2023, fue a Illimo —una localidad de 3.000 habitantes al norte de Chiclayo— durante las inundaciones, para asistir y comenzar otra campaña. Nunca dejó de importarle la situación de la gente”.

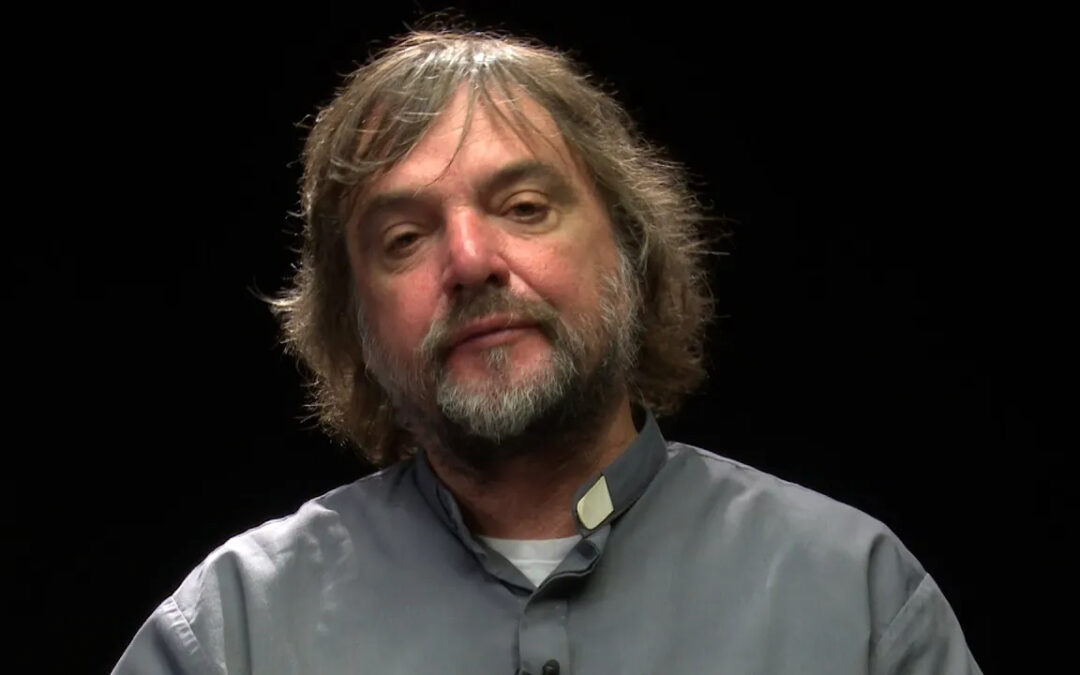

«En la pandemia, muy dura para nuestro pueblo, lideró una campaña para conseguir dos plantas de oxígeno; al final lo logramos», recuerda Segura, ubicado en la foto atrás de Prevest durante una misa de Chiclayo (2022).

La llegada de Prevost al norte de Perú no fue una casualidad, sino parte de una larga tradición. “Es una tierra misionera, por lo que solemos recibir a muchos extranjeros, como españoles, italianos, franceses y, por supuesto, estadounidenses”, señaló Segura. A diferencia de otros enviados, el nacido en Chicago “fue un peruano más en la comunidad, en parte por su gran conocimiento del idioma. Como se vio en su discurso, habla perfectamente español y además conoce algo de quechua. También siempre disfrutó de las costumbres nacionales, como la cultura y la comida”.

Sobre el momento de la elección de Prevost como obispo de Roma, Segura afirmó que en Chiclayo hubo reacciones similares pero también distintas: “Para el pueblo fue una bendita sorpresa, hay un ambiente de júbilo en la calle y la gente se acerca emocionada a las misas que estamos celebrando. Por otro lado, en la diócesis también estamos muy felices, aunque unos días antes ya sabíamos que había una posibilidad concreta de que fuese nombrado, viendo sus últimos pasos en Roma”. En 2023, el entonces obispo fue nombrado cardenal por Francisco y recibió el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos, lo que lo llevó al Vaticano. Su llegada a la Santa Sede lo acercó al poder y lo convirtió en uno de los candidatos al cónclave para suceder al pontífice argentino. Aunque su nombre no figuraba entre las predicciones mediáticas, dentro de la Iglesia era tenido en cuenta. “Teníamos la esperanza de que iba a suceder y nos aferramos a ella hasta que vimos al cardenal protodiácono anunciarlo por televisión”, confesó el padre.

Fue en su discurso desde el balcón de la Plaza de San Pedro donde el flamante papa rompió una tradición de siglos: por un instante, dejó de hablar en italiano y en latín para dirigirse en español a su comunidad. “Si me permiten también una palabra, un saludo, en español. Y de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo”, exclamó. En ese momento, la mayoría de los millones de personas que escuchaban las palabras de León XIV descubrieron la existencia de la capital de la región de Lambayeque. “Al principio fue inesperado, pero luego nos miramos entre todos y nos emocionamos. Nos sentimos bendecidos de que toda la gente en la Plaza de San Pedro y en el mundo entero pueda saber de nuestra pequeña y humilde diócesis”, expresó Segura.

«Recorrió a pie y a mula muchos rincones de nuestra provincia para estar con las personas, oír sus testimonios y prestar ayuda», subraya el párroco de Chiclayo.

«Desde el jueves estamos revolucionados por la cantidad de periodistas nacionales e internacionales que llegaron a Chiclayo. En la diócesis estamos aprendiendo sobre la marcha a dar entrevistas y a cómo salir ante las cámaras”, bromeó Segura.

La ciudad del noroeste peruano pasó a ser conocida mundialmente y se convirtió en un punto clave para comprender la trayectoria de Prevost. “Desde el jueves estamos revolucionados por la cantidad de periodistas nacionales e internacionales que llegaron aquí”, comentó Segura, y bromeó: “En la diócesis estamos aprendiendo sobre la marcha a dar entrevistas y a cómo salir ante las cámaras”.

La gran incógnita sobre el nuevo sumo pontífice es si continuará con la doctrina y las tareas de su predecesor. Para el párroco no hay dudas: “Él era cercano a Francisco; mantenían un buen contacto incluso desde antes de llegar a Chiclayo, y luego su amistad se fue fortaleciendo. Compartían la visión de una Iglesia pobre para los pobres, de que hay que ponerse siempre al servicio de ellos. No tengo dudas de que monseñor Prevost es el indicado para seguir el gran legado que nos dejó Francisco”.

Desde el 9 de mayo, monseñor Prevost es el papa León XIV. En solo un par de años pasó de recorrer los límites de la cordillera de los Andes y de la selva amazónica a liderar a más de mil millones de católicos en todo el mundo desde el Vaticano. Con su espíritu dialogante, su capacidad para hablar varios idiomas y su cercanía con la gente, el primer pontífice estadounidense y peruano buscará continuar su misión como lo hacía en la pequeña diócesis chiclayana.