El mercado avanza sobre las universidades latinoamericanas

Investigadoras y docentes de educación superior describen el avance de la mercantilización de los estudios en la región y alertan que la tendencia está penetrando en la Argentina, a pesar de su tradición pública.

La privatización y mercantilización de la educación superior y su impacto en las condiciones de trabajo docente es una temática que inquieta a distintos investigadores de las Ciencias Sociales, ya que, en el período de pandemia, estas tendencias se profundizaron a nivel global. Según un estudio publicado por el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, América Latina es una de las dos regiones más privatizadas del planeta, con más de la mitad de sus estudiantes en el sector privado junto a Asia meridional.

Fernanda Saforcada, Doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Política Educativa, propone tres nudos críticos para entender cómo se expresa esta problemática en América Latina. En primer lugar, explica que asistimos a una híperprivatización de la universidad. En la región hallamos un número mayor de estudiantes en el sector privado que en el sector público. “El sector privado no solo ha ido creciendo y expandiéndose sino que hoy tiene dimensiones mayores que el sector público: 2 de cada 3 instituciones son privadas y 6 de cada 10 estudiantes se gradúan en universidades privadas”, comenta Saforcada en el marco de un conversatorio realizado por CONADU con el objetivo de debatir esta problemática y desarrollar estrategias políticas.

En segundo lugar, la investigadora observa una creciente incidencia del sector privado en los ámbitos de política pública. Para Saforcada, este sector fue construyendo modos de insertarse en los ámbitos de gobierno, en los sistemas universitarios y científico tecnológicos. Por último, explica que se produce un reposicionamiento de algunas universidades privadas. Son aquellas que se identifican a sí mismas como de calidad o más rigurosas, que buscan distanciarse de las universidades masivas, de bajo costo y que tratan de asimilarse con el sector público. “De esta forma, se borra la frontera entre el sector público y privado y se vacía de sentido político lo que es entendido como público. Una de las formas en las que se manifiesta el borramiento de las fronteras es en el financiamiento. Se direcciona al sector privado sin decirse explícitamente, bajo un supuesto de equidad. Los fondos de investigación, las becas para posgrado, de inclusión, el financiamiento de créditos estudiantiles comienza a asignarse en base a criterios de calidad, de rigurosidad científica y eso oculta un redireccionamiento de fondos que antes iban solo al sector público y ahora van hacia el sector privado”, alerta la investigadora.

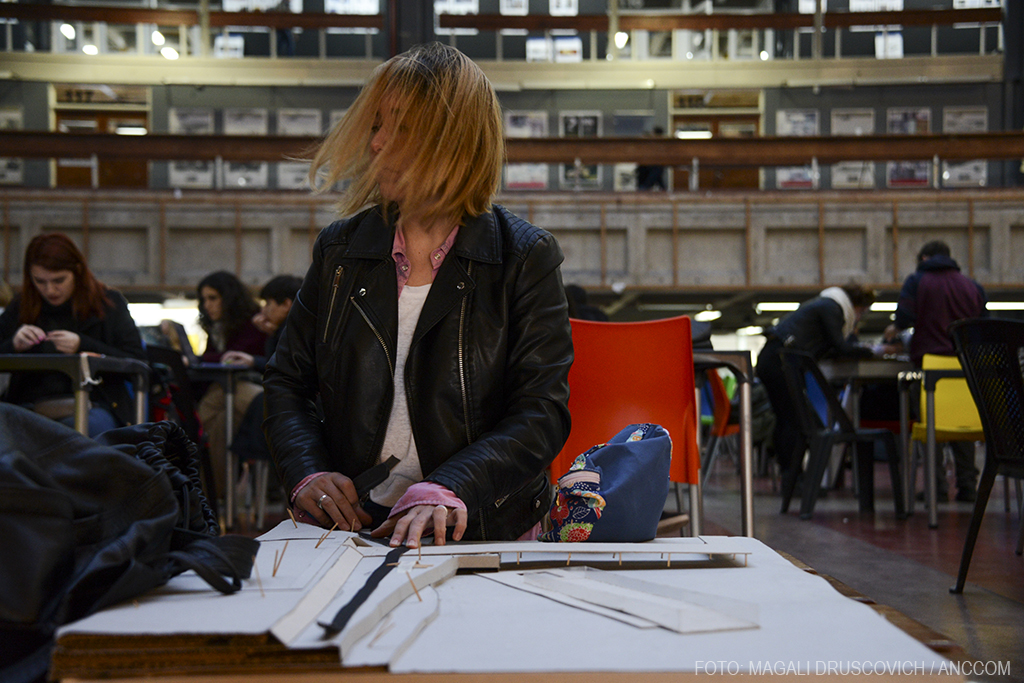

Para Daniela Atairo, docente e investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina es un sistema que es casi una excepción con respecto a otros países de América Latina por su tradición público-estatal. “Estos datos de la híperprivatización no los encontramos ya que la mayor cantidad de estudiantes están en universidad pública. Sin embargo, hay algunas tendencias y hay que mirar a Argentina en clave regional. Ciertas lógicas de mercado se instalan en el sistema público y en el trabajo docente como la híperproductividad, los requisitos del trabajo académico. Argentina posee un grado bajo de privatización pero en términos de mercantilización nos queda bastante por mirar respecto de cómo están instaladas estas lógicas de la competencia”, agrega.

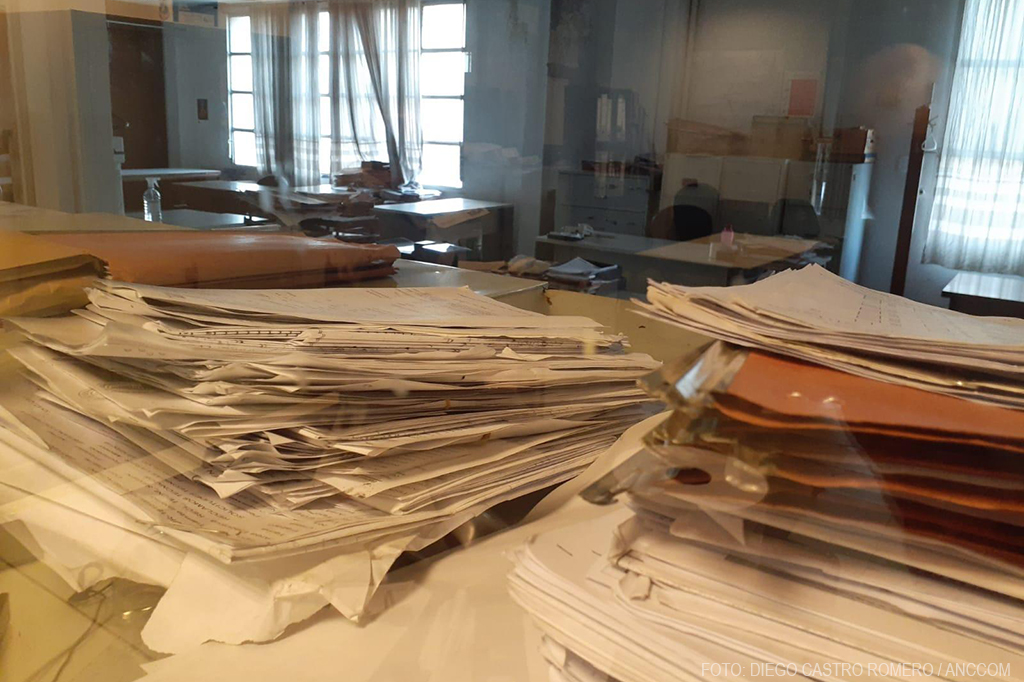

En Argentina, la lógica de mercantilización en la educación superior también aparece en el modo en que las universidades públicas deben generar recursos propios cuando los fondos asignados por el estado nacional no alcanzan. En diálogo con ANCCOM, Adrián Sancci, Prosecretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza explica: “En la UNLaM se ofrecen cursos de posgrado, complementación curricular, idiomas, capacitaciones, asesoramientos, vinculación tecnológica y deportes. Son recursos adicionales a los que recibe por ley de presupuesto. Lo recaudado se distribuye equitativamente en toda la universidad en virtud de las necesidades planteadas por las unidades académicas o de gestión. Su administración es centralizada, es decir, las unidades académicas no manejan dinero sino sólo docencia, investigación y extensión. Luego, al interior de la universidad, los recursos se utilizaban para gastos de funcionamiento y obras. También, para la compra de equipamiento”.

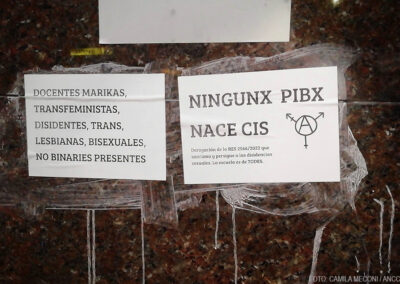

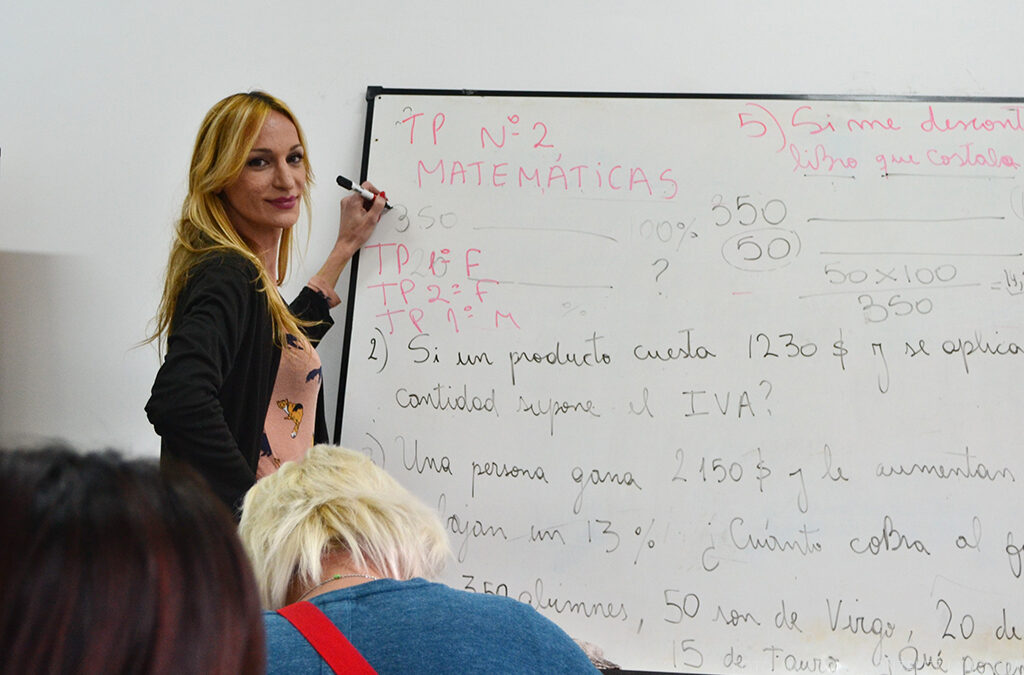

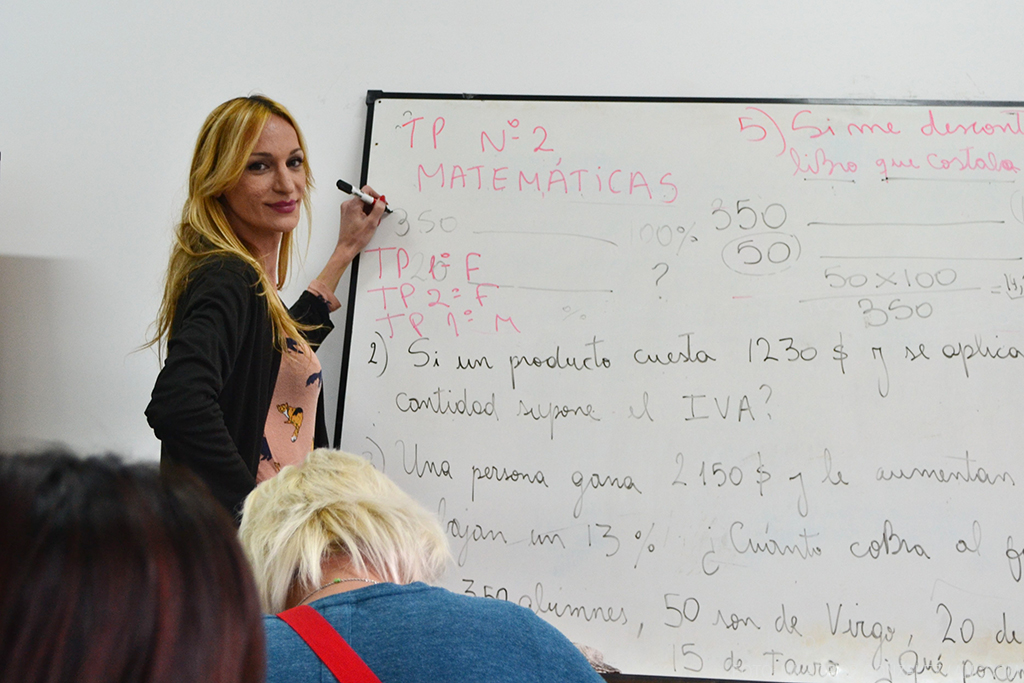

El impacto de las condiciones de la privatización y mercantilización también puede verse en un aumento de la precarización del trabajo docente. “Pasó la pandemia pero la virtualidad no se ha ido. Hoy estamos en duda sobre cuáles son las condiciones en las que van a terminar funcionando nuestros claustros”, comenta Sofía Thisted, investigadora en el campo de la educación intercultural. “Hay que pensar en condiciones de trabajo para este tiempo que no sean la duplicación del trabajo de lo virtual y lo presencial que parecería ser la salida más económica”. Durante el conversatorio realizado en CONADU, también, recalcó lo difícil de la coexistencia de la crianza y la escolaridad a la hora del trabajo de docentes que tenían niños a su cargo en el momento de dar clase durante la pandemia. Sobre todo para las mujeres hay “reglas implícitas de la universidad como no tengas hijos antes de doctorarte o ahora hasta posdoctorarte”, agregó.

Frente a la situación en la que se encuentra la educación superior, Saforcada concluye que se trata de “empezar a construir una posición más proactiva que no sea solamente identificar estas cuestiones y salir a discutirlas, sino construir una agenda propia de lucha, ideas y propuestas concretas para instalar otros temas”.