Las extraordinarias vidas de las hermanas López

Las filósofas María Cristina Spadaro y María Luisa Femenías hablan de Las López, el libro que escribieron sobre dos hermanas, Ernestina y Elvira, las primeras filósofas argentinas, activistas de la educación y la igualdad, y pioneras del feminismo en el país en los comienzos del siglo pasado.

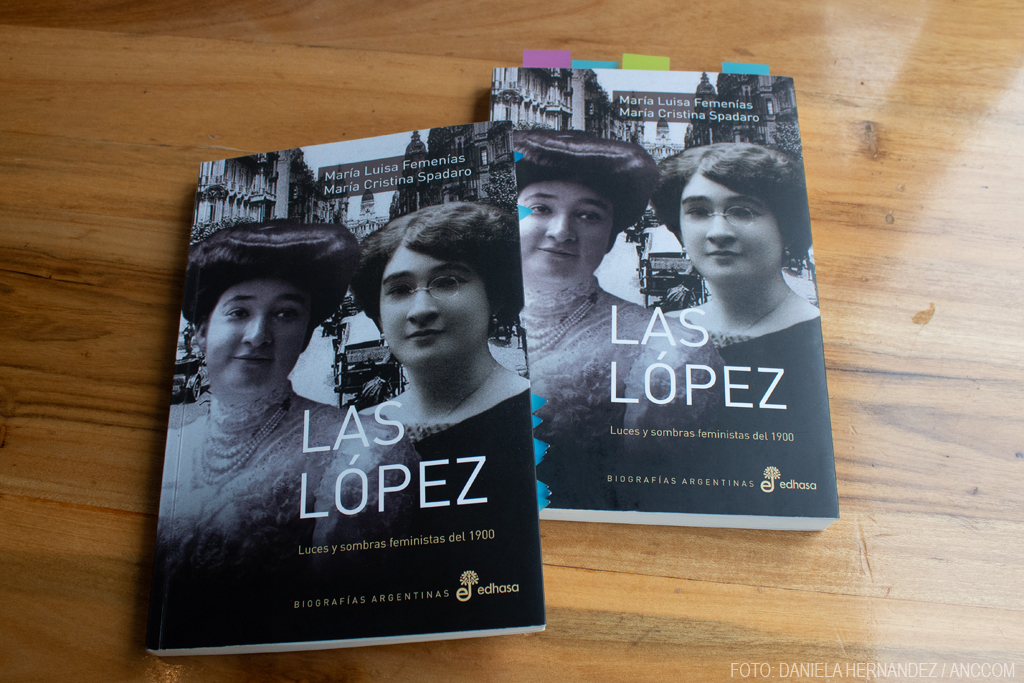

“Este libro tiene un objetivo claro: visibilizar la historia del extenso movimiento de mujeres que por mucho tiempo fue borrado e invisibilizado, y en el que se enraíza nuestra actividad actual como feministas. Las López es nuestra forma de reinstalar a esas mujeres, de demostrar que tenemos antecedentes, cimientos muy sólidos, construidos de manera seria y con una amplia producción colectiva. Encontrar esas raíces y poder apoyarnos en la extensa trayectoria previa nos fortalece y ayuda a reforzar nuestra identidad”. Quien explica esto es María Cristina Spadaro, coautora junto a María Luisa Femenías del libro Las López: Luces y sombras feministas del 1900.

Publicado en 2024, consta de 178 páginas y 10 capítulos en los que Femenías y Spadaro trasladan al lector hacia fines del siglo XIX a una incipiente Nación Argentina. A la dificultad propia de cualquier investigación histórica, se suma el constante traspié de indagar la trayectoria de mujeres: la historia oficial las oculta y relega a un segundo plano, los diarios y revistas de la época se centran en hombres y no las consideran como agentes de cambio. Así es como las autoras en muchas oportunidades, por no poder cotejar circunstancias o momentos de las vidas de las hermanas López, apelan al planteo de preguntas sin respuestas como forma de conjeturar sin por ello buscar hacer exhaustiva su sospecha. Expresan también las contradicciones encontradas durante la exhaustiva investigación, que esperan, allene el camino para otros que elijan continuar su trabajo. En esta biografía que anticipan, indaga entre lo doméstico e íntimo, pero tambien en la esfera pública y la lucha ilustrada de las hermanas, entrelazan con un analisis sociohistorico y politico de nuestro país, para ilustrar mejor las razones y vaivenes de las vidas de las lópez en particular.

Aunque se siga individualmente y al detalle, en la medida que los registros históricos lo permiten, la vida de las hermanas Elvira Virginia López y Ernestina Adriana López, las autoras no dejan de mencionar a otras mujeres contemporáneas, que aunque importantes y destacadas en su época, sus nombres fueron diluyendose con el pasar del tiempo. Esto es algo en lo que el libro hace hincapié: demostrar con la extensa investigación la coordinación y cooperación entre mujeres e hilvanar las predecesoras del pensamiento feminista. “Mujeres que poco a poco dejan de estar abocadas a lo doméstico y pasan a formar parte de una ciudadanía que las invisibilizaba. No fueron iniciativas individuales aisladas, heroicas, sino un movimiento de mujeres enraizado en un conjunto de varios hombres y mujeres que creían en un proyecto político particular para la naciente Nación Argentina que buscaba un rumbo. Fue una fuerte reacción política y social iniciada en la década de 1920 que provoca que el movimiento se empieze a diluir. Ese trabajo de años comienza a ser ocultado y luego no vuelve a retomarse. Fueron mujeres que dedicaron su vida, que toda su actividad se volcó a un proyecto político y de país que las incluía” explican de manera alternada ambas autoras, quienes se conocieron en la cursada de sus carreras de grado y desde entonces trabajaron en conjunto múltiples veces.

¿A partir de qué hecho y cuándo nació su interés por la historia de vida de las hermanas López?

Spadaro: – La primera vez que me topé con las hermanas López fue a fines de los 80, cuando con María -Luisa Femenías- formábamos parte de un grupo informal de lecturas de género dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue en la lectura de un artículo para dicho grupo, en el que se citaba la tesis de Elvira López. A partir de esa cita comencé a buscar la tesis, que por suerte estaba en la facultad. Luego publiqué un primer artículo sobre ella en 1991 en la revista Hipatia y a partir de ahí siempre estuvo presente.

Femenías: –Cuando Edhasa nos propuso hacer el libro en el marco de la colección Biografías Argentinas, ya teníamos varios artículos publicados, por separado o en conjunto, sobre la hermanas: tuvimos interés inicialmente por Elvira, pero luego también comenzamos a investigar sobre su hermana menor, Ernestina. A partir de la propuesta de la editorial, de hacer una biografía doble, lo cual no es muy habitual, comenzamos a sistematizar el trabajo previo que teníamos y pensar cuáles eran los datos que aún nos hacían falta. El trabajo de recopilación de información fue casi detectivesco y policial. Hasta el momento nuestro análisis como filosofas había sido principalmente teórico: nos interesaba por ejemplo estudiar los argumentos que usaban en sus tesis. La parte autobiográfica que ahora necesitábamos no había sido una prioridad. Nos convertimos en historiadoras amateurs.

Spadaro: —Fue un trabajo con múltiples callejones sin salidas y datos contradictorios. Las habían borrado e invisibilizado a tal punto que no teníamos datos de nacimiento o muerte certeros. Eran dos personas que aparecían con sus tesis y luego volvían a desaparecer. Eso sucedía con las mujeres en general en aquellas épocas, quizás podemos encontrar algún nombre sobresaliente en medicina, un campo considerado más importante, como Cecilia Grierson -primera médica argentina- pero el resto de mujeres estaban en una nebulosa, no se sabía cuántas o quiénes eran, ni se dibujaba la conexión entre ellas.

Como relatan en el primer capítulo del libro, los datos más difíciles de conseguir fueron las fechas de nacimiento y muerte de ambas hermanas. “De pronto se llevan 8 años, pero en otra fuente apenas se diferenciaban por 2 años. Entonces, era muy complicado. Porque, en definitiva, ¿qué fecha damos por buena?”, explica Spadaro. En el libro son varias las fuentes contrastadas entre sí y con datos dispares entre ellas. No existía el registro Civil al momento de ambos nacimientos y los bebés eran inscriptos en los registros de las iglesias generalmente cuatro o cinco luego del nacimiento, “por eso fue tan dificultoso encontrar esos datos. Tuvimos que ir iglesia por iglesia para ver dónde las habían inscripto hasta que las encontramos en la iglesia San Pedro Telmo”. Lo mismo hicieron para definir la fecha de defunción, aunque el recorrido esta vez fue por cementerios. Las hallaron en el Cementerio Británico y tomaron las fechas allí inscriptas como las correctas “porque son las que la familia grabó”.

Otro dato que las trabó fue entender por qué ninguna de las hermanas o su madre, Adriana Wilson, son mencionadas en las biografías de Cándido López, padre de ambas. El descubrimiento de Spadaro y Femenías fue que el pintor llevaba una vida de bígamo “lo cual no se menciona en la biografía de un pintor de renombre”. Lograron confirmar que Adriana Wilson fue el primer matrimonio del artista con quien tuvo a su primera hija, Elvira López. Luego de eso se casó con otra esposa y tuvo entre 10 y 11 hijos, para luego volver con Adriana Wilson y tener a Ernestina López quien se lleva con su hermana mayor entre nueve y diez años y son “las otras hijas” del pintor. Las autoras dedican un capítulo para hablar sobre esta madre jefa de familia monoparental y cómo esto las formó: “Lo cierto es que Adriana brindó a sus hijas la educación más sólida y progresista de la que disponía esta ciudad”.

“Las hermanitas López” fueron “doblemente pioneras”, por ser parte de la primera promoción egresada de FFyL, y además por su activo rol social: participaron en eventos nacionales e internacionales, conformaron redes y organizaciones de mujeres, que apoyadas por hombres de mismos ideales, buscaban instaurar un proyecto modernista y progresista de país laico. Bregaban por una gran reforma social basada en la educación y la igualdad como principio unificador. “Este trasfondo social y político marcó la vida y caminos de las hermanas al igual que el de otras muchas mujeres a las que les permitieron nuevos trabajos y profesiones, hacerse del lugar que la sociedad les negaba”.

Las López eran pacifistas y reformistas, inclinadas hacia la ciencia y la educación como motores modernizadores e integradores de mujeres y hombres, ricos y pobres, inmigrantes y criollos. No eran solo mujeres de clase alta ilustradas, sino más bien feministas volcadas al actuar social. Destaca Elvira por una inclinación hacia la reforma social y Ernestina por su vocación pedagógica y educativa. Esta trabajó para desterrar la escuela escolástica de severos castigos y, por el contrario, extender la Escuela Activa, la educación laica e igualitaria centrada en los alumnos. Promovió la escuela a contraturno del trabajo para obreros, trabajó para “paliar el trabajo infantil, la prostitución forzada por las condiciones de vida de las mujeres y la carencia de derechos civiles y politicos de estas”. Femenías explica que “toda una red y proyecto que me parecen para la época absolutamente novedosos” y suma Spadaro: “Realmente, cuando íbamos trabajando, lo que nos asombraba era la capacidad de trabajo de estas dos mujeres, porque todo esto lo hacían mientras dirigían colegios, eran educadoras y luego rectoras en las Escuelas Normales”.

Si bien durante los últimos años del siglo XIX estos grupos de mujeres habían logrado hacerse un lugar en una sociedad que hasta el momento las marginaba, fue durante las primeras décadas del nuevo siglo XX cuando sufrieron un revés muy fuerte a nivel mundial por sectores ultraconservadores y religiosos. Eso hace menguar los ideales de principios del siglo y sus nombres comenzaron a borrarse intencionadamente. Lo internacional influye en América Latina y en nuestro país el problema se profundiza. Tras la muerte de Juan B Justo el Partido Socialista comienza a resquebrajarse y dividirse. “Las mujeres dependían mucho de la estructura partidaria y perderla genera una fractura en los propios movimientos de mujeres”. Legalmente aún las mujeres eran consideradas “incapaces” y “cualquier petitorio tenía que entrarlo algún representante varón”. Uno de estos fue la modificación del Código Civil de 1926, proyecto presentado por el Partido Socialista, aunque impulsado por las mujeres que lo conformaban, para dejar de ser consideradas incapaces y comenzar a usufructuar derechos de ciudadanía, poder administrar sus bienes y tener patria potestad sobre los hijos. Mario Bravo, Juan B. Justo, Nicolás Repetto o Alfredo Palacios, todos políticos socialistas conocidos que hoy nombran diferentes calles, pero de mujeres como las hermanas López, no encontramos ninguna.

¿Hoy en día se leen o son tomadas en cuenta las tesis de Ernestina y Elvira en las carreras de Filosofía y Letras respectivamente?

Spadaro: – No, y son tesis magníficas, muy novedosas para su época e incluso se mantienen actuales en muchos aspectos. A ambas tesis hubo que rescatarlas y buscarlas; por suerte la de Elvira se reeditó hace pocos años, pero la de Ernestina está más olvidada. Las hermanas fueron parte del primer grupo de egresados de FFyL en octubre de 1901, y además los dos mejores promedios: Ernestina fue el más alto con 9,90 seguida de Elvira con 9,60. En total era un grupo de nueve egresados y cuatro de ellas eran mujeres, eso ya marca una diferencia muy importante en relación a otras carreras donde las mujeres pudieron ingresar muchos años después que los hombres. Caras y Caretas publicó aquel año, una nota con una fotografía de esta primera promoción de egresados. Esto nos indica cómo para el proyecto político “civilizatorio y modernizador” promocionar estos hechos era importante, mostrar a las mujeres educadas y súper progresistas. Otro hecho destacable, fue el inicio de sus carreras universitarias. Solicitaron entrar de manera privilegiada a FFyL con un argumento fantástico: por tener título de bachiller, ellas debían ser eximidas de dar el examen de ingreso, al igual que sucedía con los varones en de la época en la misma condición.

Femenías: – Las tesis son relevantes por sus contenidos, argumentos e incluso ya los títulos son impactantes para el año 1901: Elvira se doctoró en filosofía con su tesis El movimiento feminista, y Ernestina en Letras con su trabajo ¿Existe una literatura americana? Aún dicen que el primero en preocuparse por la identidad nacional fue Pairó, pero muchísimos años antes está la tesis de Ernestina, simplemente no se la tiene en cuenta porque no se incluía a las mujeres en el canon y luego por este paradigma conservador que borró el accionar de las mujeres. Por otro lado, Elvira introduce a Kant en la Argentina y el concepto de universalidad kantiano, del que se toma para argumentar, de manera muy contundente, que si la Constitución Nacional habla de igualdad esta es universal, incluye a las mujeres, o de lo contrario, no sería igualdad. Ambas utilizan una bibliografía muy actual en su época, incluso de contemporáneos suyos, es casi como si estuvieran en el puerto esperando que les lleguen los libros. Es impresionante cómo conocían la literatura última, recuerdo que lo que más me impactó fue que cita un congreso de mujeres en Londres que había tenido lugar a principios de ese año.

Spadaro: –Nos preguntamos cómo hacían para lograrlo, tenían que tener una red de información muy importante para poder conseguir todo eso para sus tesis. Además la calidad de sus trabajos, comparamos con otras de la misma época que tenían 70 páginas, y las de ellas son de más de 250 páginas cada una con citas, no en el sistema actual, pero de una manera muy correcta para ese momento en que se acostumbraba citar de memoria o hacer referencias a autores.

“Quisiéramos por eso transmitir toda su energía, la diversidad de intereses que las guiaron, el optimismo con el que emprendieron cada proyecto. Pero no queremos que detrás de la convicción que las movilizó toda su vida no se vea con claridad su fragilidad, esa que compariteron con sus grupos de pertenencia. Esa que las hizo abrir caminos que se cerraron demasiado pronto; esa que frenó toda su onda expansiva”, explican las autoras en el libro. En la tapa se muestra una superposición de dos imágenes individuales de las hermanas: en el lado izquierdo Elvira López y sobre el derecho Ernestina López con sus caracteristicos anteojos. El fondo, también en blanco y negro, muestra una Buenos Aires en pleno cambio de siglo, con grandes transformaciones sociales, de las cuales las hermanas y otro sinfín de mujeres son impulsoras, para luego ser borradas y finalmente, olvidadas. “Había quedado claro que todo avance de los derechos de las mujeres era inestable y debía defenderse de forma constante”.

Las autoras estarán firmando ejemplares de Las López el viernes 25 de abril, a las 16, en el stand de la editorial Edhasa.

Ese mismo día, a las 18, formarán parte de la charla “Cándido López y las primeras filósofas argentinas, sus hijas”. En el Museo Roca, Vicente López 2220, CABA. Entrada libre y gratuita.