«El cinismo de Donda Tigel era incomparable»

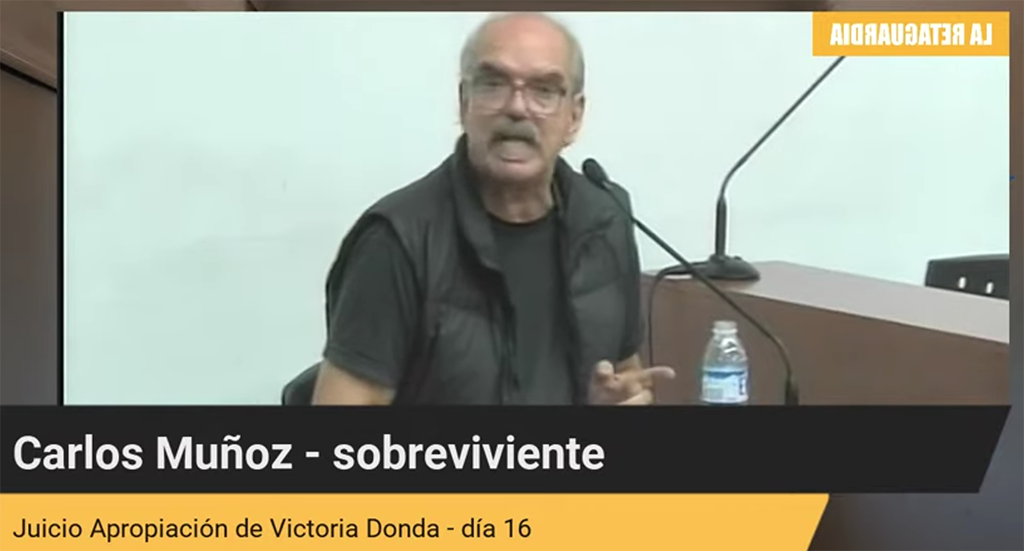

Carlos “Kike “Muñoz, sobreviviente de la torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura, declaró en el juicio contra el represor Adolfo Donda Tigel. Confirmó la vinculación del exmarino, acusado de facilitar la sustracción de identidad de su sobrina Victoria Donda Pérez, con el prefecto apropiador Juan Antonio Azic.

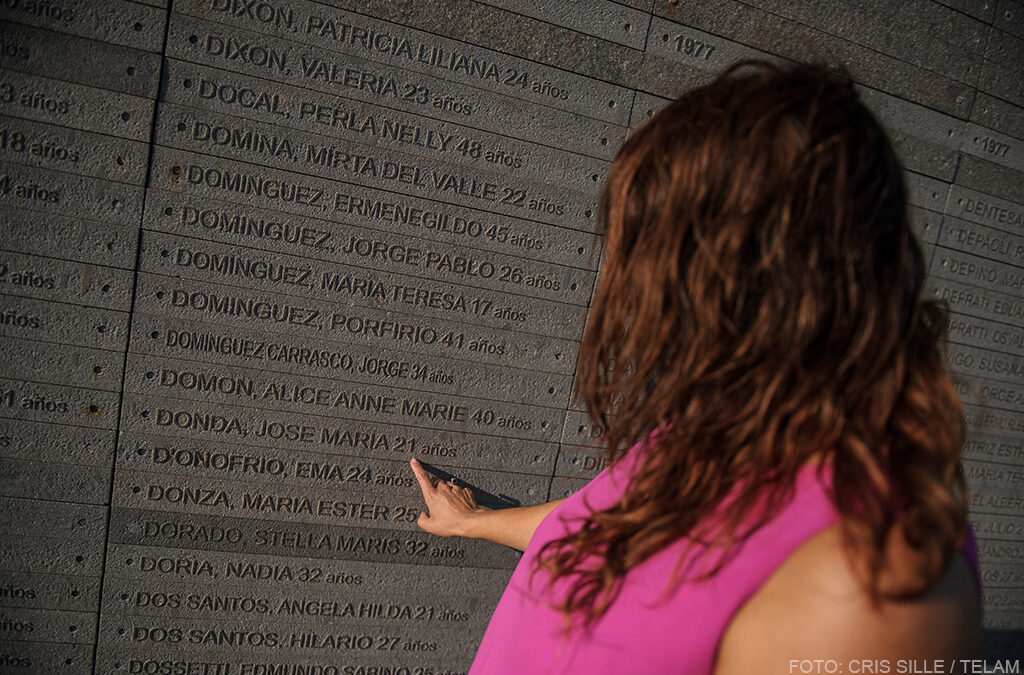

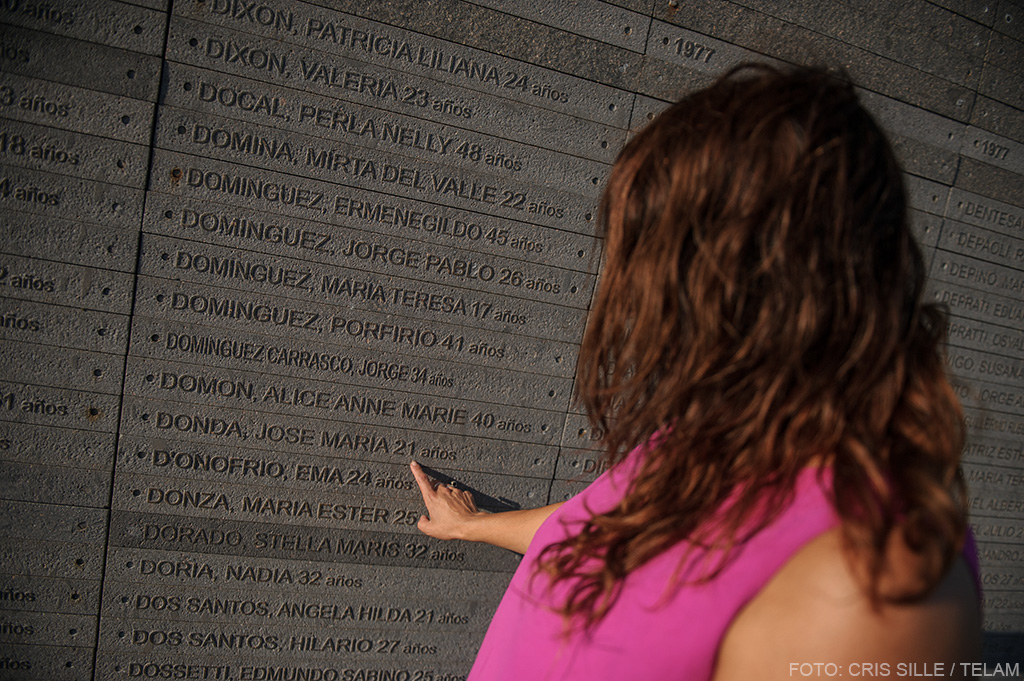

José María “Pato” Donda y María Hilda Pérez, padres de Victoria Donda, aún continúan desparecidos.

En una jornada cargada de tensión por la potencia del relato de Carlos “KiKe” Muñoz —de los más completos que se han escuchado en las dieciséis audiencias llevadas adelante en este juicio— y por el intercambio que mantuvo con Guillermo Fanego, el abogado defensor del acusado Adolfo Donda Tigel, el testigo expuso frente a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Ricardo Basilico, Daniel Obligado, Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer.

Donda Tigel presenció virtualmente este testimonio, desde la Unidad 31 de Ezeiza donde permanece detenido por haber sido condenado dos veces a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad en la ESMA.

Muñoz estuvo detenido, por primera vez, entre el 3 y el 15 de junio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno, en pleno centro porteño. Fue subido a un auto por parte de un grupo militar cuando estaba con su compañero y amigo Carlos Fidale, y los trasladaron encapuchados a la Comisaria Nº 20, en la calle Cochabamba. Al testigo lo golpearon, mientras que a Fidale lo torturaron con picana eléctrica en un baño.

Desde allí fueron llevados a su destino final: la Superintendencia. En esos doce días de cautiverio ambos sufrieron “picanazos” y castigos “feroces” y “atroces”, según relató. “A Fidale le pegaron un tiro en la cabeza, al lado mío, donde estábamos presos”, aseguró con dolor.

Muñoz asegura que se salvó porque el primo de su papá era comisario mayor y tanto él como su padre realizaron gestiones rápidas para poder sacarlo. “No era menor eso”, aseguró, en relación a su contacto directo con la policía.

Donde manda marino, está el prefecto

Pero la pesadilla no terminó allí. Su segunda detención, su cautiverio en la ESMA, ocurrió entre el 21 de noviembre de 1978 y el 15 de febrero de 1980. Muñoz dormía en su casa del barrio de Once con su esposa y compañera Ana María Malharro y su hijo de tres meses y medio.

Un grupo armado vestido de civil, conducido por el entonces Teniente de Fragata Alfredo Astiz, tiró la puerta de su domicilio en plena medianoche y además de llevarse a la pareja les robaron sus pertenencias de valor, entre ellas un proyector que luego el mismo Muñoz utilizó en su reclusión para pasar películas en formato Súper-8 en la Escuela de Mecánica. El nene fue entregado al mayor del Ejército César Smirnoff que vivía enfrente de su departamento en el mismo edificio

Detalló cómo fue que llegaron a la ESMA: “Nos subieron a dos autos diferentes. A mí me habían golpeado mucho en casa. Me bajaron a un sótano, atravesé una puerta verde de metal. Me arrastraron a un cuartito en el fondo. Me hicieron desnudar, me ataron los brazos y las piernas a los extremos de una cama metálica. Febres (Héctor Antonio, oficial de la Prefectura Naval) me empezó a aplicar picana eléctrica”, relató sin parpadear. A él se le sumaban otros oficiales que torturaban en esa área del cuarto 13 durante sus primeras doce horas de cautiverio.

Luego de esa carta de “presentación” para Muñoz en la ESMA, que lo dejó en un estado deplorable, se produjo su primer contacto con el marino Donda Tigel, que en ese momento ya estaba al frente del Grupo de Tareas 3.3.2. Lo trasladaron a otra habitación y le pidieron que con un lápiz y papel escribiera la historia de su vida: “Me habían sentado en un pupitre de escuela viejo, con un gancho para pasar un candado. Intenté abrir las esposas con ese candado. Estaba en eso cuando de repente, irrumpió una persona que después reconocí como Adolfo Donda. Y me dijo, con un cinismo extremo: ‘Ah, te querés fugar’. Me pegó una paliza fenomenal, tan grande que me desmayé y no me acordaba de nada”.

Ahí comenzó su reclusión de casi un año y medio, tirado en una colchoneta entre dos maderas en la zona de “Capucha” de la ESMA —el principal lugar de detención de las y los prisioneros, que permanecían esposadas de pies y de manos, con una capucha o antifaz de tela en la cara—. Con su compañera Malharro, estuvo a sus espaldas por tres meses, separados por un pasillo en ese lugar, ambos encapuchados, engrillados y esposados. Llegaron a besarse en uno de sus cruces, destacó orgulloso, aunque eso le hubiera significado que “lo molieran a golpes”. El 13 de febrero de 1979, ella recuperó su libertad.

Indicó que el tío biológico de Victoria Donda era “una presencia permanente, casi diaria” en ese sótano. Expresó que también lo vio cuando fueron trasladados a la isla “El Silencio”— anexo de la ESMA en la tercera sección del Delta, San Fernando— durante la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 1979.

De esa tarea de ocultamiento de los detenidos, Muñoz recordó dos detalles precisos de la actuación de Donda Tigel: “Estaba de guardia y nos hizo acercar a todos a una mesa. Nos hizo brindar porque ese día (el 19 de septiembre de 1979) habían matado a Mendizábal —Horacio, abogado y comandante de Montoneros-”. Su segundo recuerdo fue cuando participó de una excursión de pesca junto con un oficial y un suboficial, y su compañero de militancia y de detención Carlos “Sueco” Lordkipanidse. Luego de fracasar en la tarea, señaló que todos, incluidos los militares, fueron humillados por Donda.

La relación del marino con el prefecto Azic fue precisada por Muñoz, y es una estocada insalvable para las expectativas del acusado de quedar despegado de la figura de Azic por la apropiación de la bebé Victoria Donda Pérez, hija de su hermano, José María Laureano “Pato” Donda y de María Hilda Pérez, que aún hoy continúan desparecidos.

Una vez que el militante recuperó su libertad en febrero de 1980, cuando salía de la agencia de publicidad donde trabajaba en la avenida Corrientes y Pasteur, fue llevado por Donda y Azic al bar La Ópera, en Callao y Corrientes. “Me apretaron en ese bar diciendo si había sido yo el que había dado información sobre ellos y los genocidas. Yo se los negué. Me amenazaron que iban a seguir averiguando. Llegué a mi casa en Castelar y me escondí por un tiempo”.

Su último contacto con el represor fue en 1985. Muñoz planteó que tanto él como Azic— “torturador silencioso” señalado por el testigo como parte integrante de ese mismo grupo de operaciones que encabezaba el marino— lo habían seguido cuando comía unas empanadas en una casa de comidas.

“Desde un auto, acompañado por Azic, en un Falcon, se paró allí, bajó y me dijo: ‘Tenemos que hablar’. Le dije que no tenía nada que hablar con ellos, y con la intervención de la gente se terminaron yendo”, recordó.

Afirmó que había “una relación” entre ambos, que Donda y Azic “siempre” estaban juntos, y que no era “casual” que tanto en 1980 como en 1985 se los encontró a los dos. “Había una relación de absoluta cercanía entre ellos”, aseguró Muñoz, que recordó verlos frecuentemente en la Oficina de Operaciones de la ESMA, en el momento en el que, como parte del grupo de “esclavos en recuperación”, como el recordaba que los llamaban, proyectaba películas para los oficiales y suboficiales.

“Donda tenía esa gentiliza que cuando el proyector se iba de foco, con una escopeta, me la ponía en la cabeza y me decía: ‘Kike, el foco’”, señaló con ironía apuntando con sus dedos en forma de pistola mientras reforzaba que el represor era del “ala dura” del Grupo de Tareas. De hecho, según el testimonio, el propio “Gerónimo”, como era conocido en el sótano, acusaba al primo de su padre, comisario mayor, de “traidor” por intentar encontrar a Muñoz en las comisarías: “Si sigue jodiendo va a terminar en ֥ ‘Capucha’ al lado tuyo”, recordó sobre las palabras de Donda.

“Era vox populi en ese micromundo que era la ESMA, que Donda Tigel tuvo un hermano montonero y que lo entregó. Eso le daba una alta valoración en el Grupo de Tareas. Y a nosotros nos daba mucho miedo saber que estabas enfrente de semejante tipo», recordó Muñoz.

En ese momento, Muñoz tuvo su pasaje de mayor contundencia sobre la responsabilidad de Donda Tigel en su accionar en la ESMA: “Era vox populi en ese micromundo que era la ESMA, que Donda Tigel tuvo un hermano montonero y que lo entregó. Eso le daba una alta valoración en el Grupo de Tareas. Y a nosotros nos daba mucho miedo saber que estabas enfrente de semejante tipo. Donda quería que nos mataran a todos, y decía que no nos íbamos a ‘recuperar’ nunca”.

Un punto más de la relación de Donda y Azic quedó expuesto cuando Kike Muñoz reveló que se apropiaron de la casa de la madre de Víctor Basterra, compañero de cautiverio y amigo. Destacó: “Donda fue a ‘apretar’ a la madre para que firmara una falsa escritura de venta, y después Azic llevó a la madre, que ya estaba viejita, a una escribanía en el centro. Le exigieron que no se lo podía contar a nadie, que lo mantuviera en secreto, y así Donda y Azic se quedaron con la casa”.

“El cinismo de Donda era incomparable”, disparó Muñoz. Justo contra él. El hombre que, según lo que le tocó ver y vivir en ese infierno llamado ESMA, supo disparar contra muchos. En todos los sentidos en los que se puede disparar a una persona.