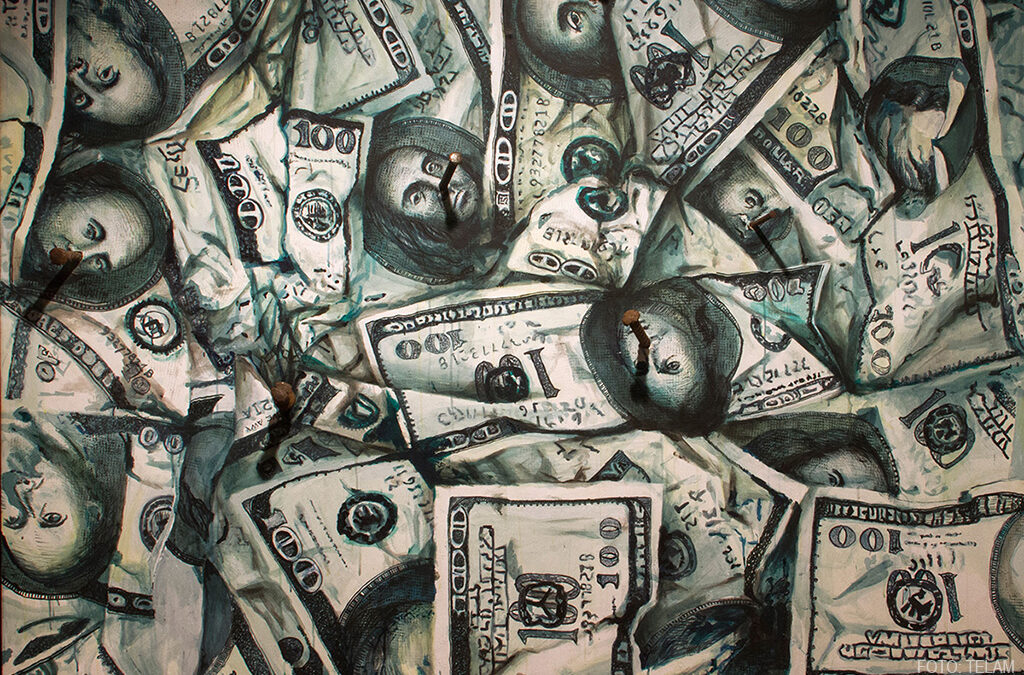

¿Quién ha visto un dólar?

«El problema es la escasez de dólares. Hay que acumular reservas», es el discurso instalado desde el gobierno y los medios de comunicación. ¿Pero qué es la divisa extranjera para los ciudadanos de a pie?

En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba definida, los 44 países aliados se reunieron en la Conferencia de Bretton Woods (New Hampshire) y establecieron la convertibilidad del dólar con el oro y así el billete verde adquirió el estatus de referencia internacional. A la par de esta medida, se crearon los dos organismos insignia del nuevo orden económico, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

“Fue así como la moneda estadounidense y el mercado cambiario fueron los jefes de campaña de casi todas las gestiones presidenciales desde 1955 hasta nuestros días en la Argentina”, afirman Mariana Luzzi y Ariel Wilkis, ambos doctores en Sociología, investigadores del Conicet y coautores del libro El dólar. Historia de una moneda argentina (1930-2019).

Hoy, en la Argentina, si alguien quiere comprar más de 200 dólares -el límite mensual dispuesto por el Gobierno-, debe ir por fuera del circuito legal. En distintas galerías de la calle Florida, microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, funcionan las “cuevas” donde se comercializa el dólar ilegal, conocido bajo el eufemismo blue, así como en toda la zona es frecuente encontrar a los tradicionales “arbolitos” que también los venden. La cotización que ofrecen siempre es superior a la del dólar oficial y la brecha suele aumentar a medida que se intensifica el control de cambios o se incrementan las restricciones para la compra al precio oficial.

“¿Han visto alguna vez un dólar?”, preguntaba el presidente Juan Domingo Perón en las postrimerías de su primer mandato, hace más de 70 años, frente a la problemática de la inflación que ya arreciaba los bolsillos de la clase trabajadora. Desde entonces, y mucho más a partir de la última dictadura y el menemismo, que prácticamente dolarizaron toda la economía, el dólar se ha convertido en refugio de valor ante las permanentes devaluaciones de la moneda nacional.

“El dólar tiene una carga emocional muy fuerte”, sostiene Guillermo, 58 años, profesor de música y yoga. “Si tengo dólares, me pueden quitar o agregar valor, me terminan condicionando, no soy yo el que le puedo dar valor como se lo puedo dar a cualquier otra cosa. La moneda que yo uso es valorada por agentes externos a mi voluntad”, agrega.

“El problema es que hay poca gente con educación financiera”, asegura, muy convencido, Matías, de profesión contador. El dólar, explica, es “un respaldo frente a la inflación y a la inestabilidad, el que tiene dólares invierte, tiene contactos, y el que no, pierde”.

“Ellos se cubren sus espaldas y sus ganancias, se preocupan sólo por ellos”, dice con bronca, desde su modesta moto, Carlos, un repartidor de Pedidos Ya. Según él, “el que más tiene, siempre más gana, sube el dólar, suben los precios, baja el dólar, los precios no bajan, se abusan”, se queja.

“El peso no te garantiza nada, no te preserva frente a la inflación como sí lo hace el dólar, por más que Estados Unidos esté en crisis”, manifiesta Silvina, abogada y docente, después de salir de Tribunales.

Allí cerca, Marcela, 62 años, acompañante terapéutica, entiende que la divisa estadounidense es una moneda fuerte “porque cuando sube, sube todo”, y se pregunta: “Si nosotros tenemos el peso, ¿por qué no nos manejamos con nuestra moneda nacional?”.

Daniel es cartonero y se ríe porque, en efecto, nunca ha visto un dólar, pero tiene claro que “si sube, suben todas las mercaderías” y, con la educación financiera que la calle le dio, concluye: “Estamos para atrás”.

A Paula, profesora en Administración de Empresas, el incremento del dólar la afecta de una manera bien concreta: “Al valor actual no entran ni se pueden comprar ni hardware ni software para formar aulas inteligentes”, señala y menciona dispositivos que considera indispensables para los estudiantes, pizarrones interactivos y controles y centros de monitoreo para los docentes.

Los dueños de casas de electrodomésticos, farmacias y pañaleras levantan argumentos similares, no pueden adquirir toda la mercadería que necesitan, en particular en el rubro de los medicamentos. “Las droguerías querían vendernos sin entregarnos factura, pues los precios varían en cuestión de días. Entonces no les compramos, aguantamos con lo que tenemos”, cuenta resignado Ángel, un farmacéutico de barrio.

Gabriel, un vendedor ambulante, ofrece a 100 pesos el paquete de cinco barbijos. “Es una moneda que está elevada, no sé qué más decir”, contesta frente a la consulta sobre qué es el dólar para él. El que sí sabe es Lucas, que vende repasadores en la calle: “Reniego del dólar, la gente no me compra porque sube la mercadería”, opina. Destinos, intereses diferentes, pero un mismo enemigo: la escalada del dólar, suba de precios, menos poder adquisitivo.

Entre la incertidumbre y la especulación, las corridas del dólar, y un bolsillo cada vez más flaco, Facundo, estudiante de 5º. año en un Comercial, se anima a reflexionar: “Es difícil pensar a futuro una diversidad monetaria porque el dólar es muy fuerte y genera mucha dependencia económica. Hay que pensar de qué forma esta dominación basada en el dólar beneficia a América Latina, porque las monedas nacionales se van perdiendo en el camino, y con ellas la historia política y económica de cada país. Hay que rescatar esa idea, repensar la dependencia económica y sus consecuencias”, afirma.

Para qué sirve la utopía, se preguntaba Eduardo Galeano. Siempre está en el horizonte, decía, “camino dos pasos, se aleja dos pasos, para eso nos sirve, para caminar”. Y quizás se trate de eso, quizás nos sirve para pensar, como piensa y sueña Facundo.