Las qataríes y la tutela masculina

Comienza la Copa del Mundo en la Península Arábiga y las preguntas sobre el lugar y los derechos de las mujeres y minorías sobrevuelan al país musulmán. El peso del Corán y de las tradiciones.

Este mes comenzará la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino en Qatar. Millones de personas de todo el mundo se trasladarán al país oriental para apoyar a su selección y, quizá muchos menos, se resistirán a ser parte del fervor global ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país anfitrión. Entre otras cuestiones, muchos ponen la lupa en la situación de las mujeres: ¿qué pasa con ellas? ¿Cómo viven? ¿Qué reglas deberán seguir las turistas occidentales?

Para comprender la situación de las mujeres en Qatar es necesario tener en cuenta su condición como país oriental y situarse históricamente. Qatar está ubicado en la subregión de los países del Golfo Pérsico, forma parte de las monarquías árabes, como Arabia Saudita. Cuenta con 2.8 millones de habitantes, entre los cuales solo 10% y 20% son ciudadanos qataríes, el resto se divide entre migrantes y trabajadores.

En el caso del islam, no hay un organismo central similar al Vaticano que establezca una única interpretación válida de los libros religiosos, sino que existe una multiplicidad de interpretaciones más o menos ortodoxas. “La religión funciona como ley, no es que haya una religión por sobre las leyes. La religión es la ley y todo lo que se legisla se hace a partir de una interpretación del libro sagrado: el Corán. Existen leyes, pero no está la diferencia que tenemos nosotros entre leyes civiles y leyes religiosas”, explica Mariela Cuadro, Doctora en Relaciones Internacionales y Coordinadora-investigadora del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.

La interpretación que hace el país anfitrión del Mundial sobre el Corán implica diferencias entre los derechos de hombres y las mujeres. En Qatar rige el sistema de “tutela masculina”, en marco de este sistema, las mujeres están ligadas a su tutor varón, habitualmente su padre o un hermano, abuelo o tío o, en caso de estar casadas, su esposo y necesitan de su permiso para poder realizar ciertas actividades. “Tal como postula el sistema, las mujeres necesitan el permiso de su tutor para tomar decisiones vitales claves como casarse, estudiar en el extranjero con becas públicas, trabajar en puestos del gobierno, viajar al extranjero hasta cierta edad y hasta recibir algunos servicios de salud reproductiva. Además, la legislación relativa a la familia discrimina a las mujeres al dificultarles el divorcio, y las mujeres divorciadas no pueden ejercer la tutela de sus hijos e hijas. Las mujeres en Qatar (y también, por ejemplo, en Arabia Saudí) siguen siendo discriminadas en la ley y en la práctica”, postula Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Uno de los casos en que las mujeres no precisan permiso es para salir del país solas. Legalmente no lo precisan, pero en la práctica no sucede, a ninguna se le ocurre salir del país sola y en el aeropuerto les piden el permiso, pero no es algo legal. No hay una aplicación del gobierno que solicite el permiso para viajar sola. Ahí hay una especie de gris”, agrega Mariela Cuadro.

Este tipo de prácticas son muy comunes en Qatar, ciertas tradiciones, aunque no estén expresadas en la ley, siguen funcionando como ordenadoras de la vida en sociedad. “Las cuestión de diferencias entre los géneros está sostenida sobre la ley religiosa. Por supuesto, sobre una interpretación. En última instancia es un texto, un libro y las palabras se interpretan. Lo que hay son interpretaciones que son, por un lado, gubernamentales, pero después hay interpretaciones de las personas”, concluye Cuadro. Con respecto al voto, las mujeres gozan de este derecho desde 1999. Se vota por el Consejo Consultivo, que se encarga de asesorar al emir, aunque él tiene la posibilidad de no acatar lo que éste disponga.

La libertad de expresión en Qatar se encuentra limitada ya que no hay grandes empresas de medios que no estén vinculadas con el gobierno. No hay medios que intenten disputar el relato, por lo que es muy difícil que se denuncien estas cuestiones. Belski recuerda el caso de Mohammed al Aljami, un poeta que fue condenado por recitar un poema crítico al emir en 2012. “En Qatar existen leyes que imponen restricciones arbitrarias sobre la libertad de expresión, como la Ley de Imprenta y Publicación de 1979, y la Ley contra Delitos Cometidos a través de Tecnologías de la Información, de 2014”, explica la directora de Amnistía Internacional Argentina.

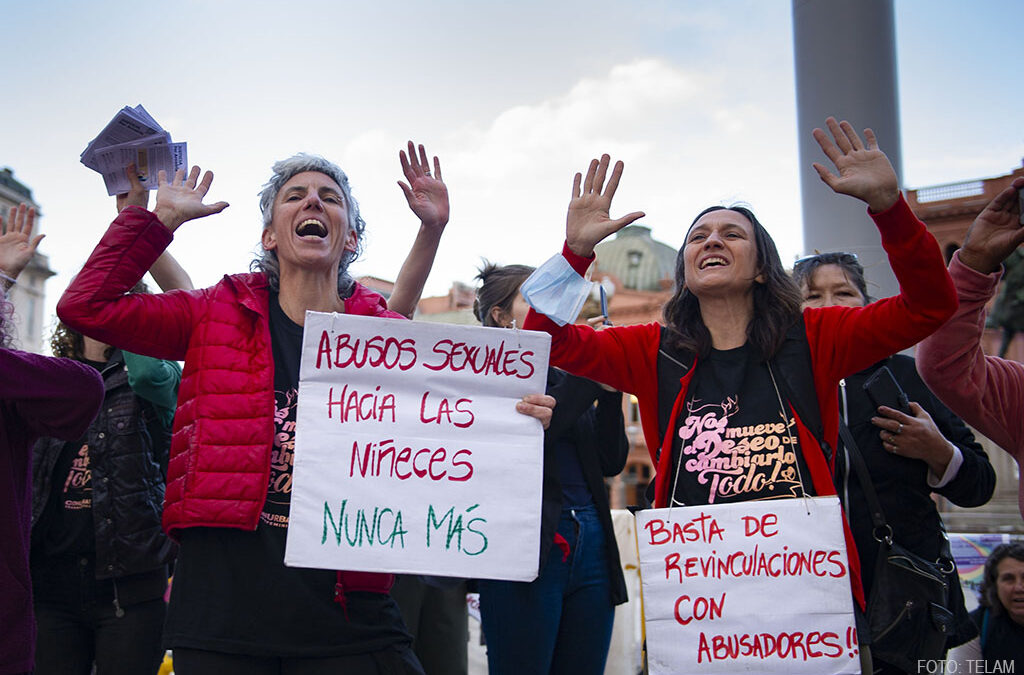

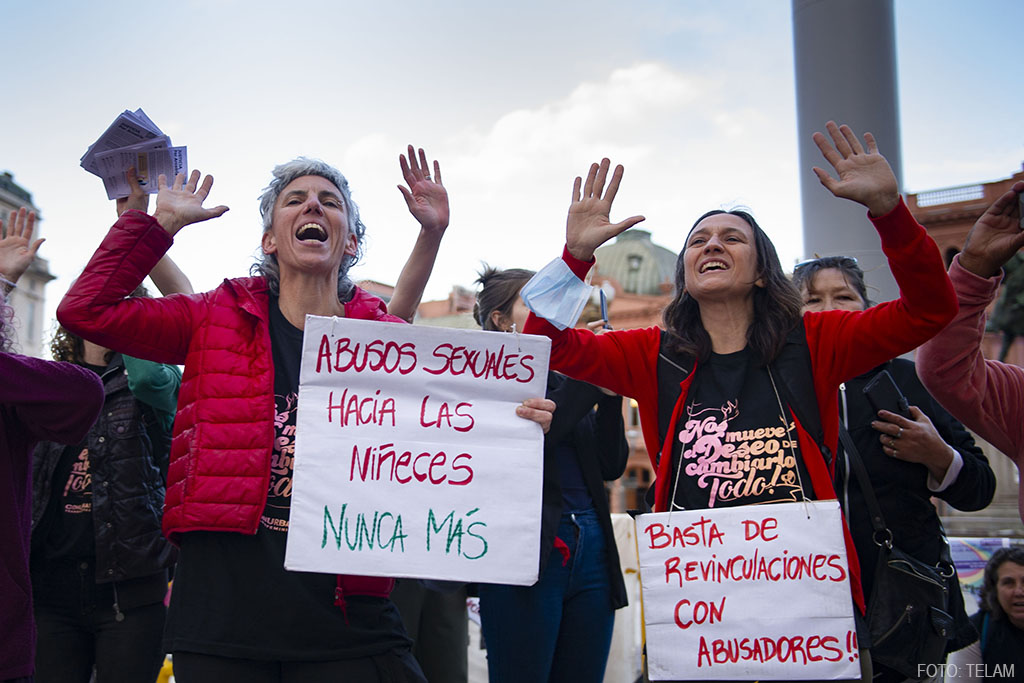

Una pregunta que suele surgir al observar la situación desde Occidente es si existen movimientos feministas que luchen por los derechos de las mujeres en Qatar. Si bien no hay unidad o un movimiento feminista consolidado se alzan voces individuales y aisladas de mujeres. Éstas denuncian las situaciones de opresión y buscan transformarlas.

Soledad Sosa vivió en Doha, la ciudad capital, por tres años. Se mudó por el trabajo de su marido. Durante su estancia fundó, junto a otras mujeres, Argentinas en Qatar, una comunidad para migrantes. En su tiempo viviendo en el país notó que las nuevas generaciones son más abiertas, estudian, trabajan y son profesionales. En cambio, de las mujeres mayores muchas no estudiaron y tampoco trabajan. Con respecto a la incertidumbre que hay por parte de las turistas occidentales que van a viajar por el Mundial comenta: “Hay mucho prejuicio con el mundo musulmán. No llega mucha información. Lo muestran como lo malo, peligroso, les hacen fama de terroristas. En el mes del mundial van a hacer la vista gorda porque Qatar quiere darle la bienvenida al mundo y que la gente quede alucinada con el país que formaron para que vuelvan. Una cosa es vivir como residente que te tenés que amoldar a la cultura y otra cosa es ir de turista al Mundial”.

En esta línea, los inmigrantes o turistas no están obligados a usar el manto de abaya o el thawb como las mujeres y los hombres qataríes. En el código de vestimenta se pide cubrirse las rodillas y los hombros. A su vez, el alcohol en la vía pública está prohibido, solo los hoteles internacionales tienen permitido venderlo y consumirlo, aunque debe ser puertas adentro.

“Yo allá hacia mi vida normal, iba al cine, al shopping, a tomar un café con amigas, manejaba. Existe Tinder, la droga, el alcohol, la prostitución. La diferencia es que es puertas para adentro, en la calle te tenés que comportar. Dentro de tu casa vos podés ser gay, lesbiana, pero no podés darte besos en la vía pública, estar de la mano o hacer el amor en la plaza. Infunden el miedo y ante el miedo o la vergüenza no lo hacés. A veces uno se cansa, porque nació en libertad y en democracia”, comenta Sosa.

En Qatar, la homosexualidad está prohibida por lo que una pareja gay o lesbiana no puede tener demostraciones cariñosas en la vía pública. Con respecto a ciertos límites culturales, la investigadora Cuadro remarca la importancia de respetarlos, como es el caso de los abrazos o el saludo con un beso que es una costumbre en Argentina. Esto en Qatar no se puede hacer porque pone en una situación de incomodidad al qatarí, ya que con el beso se atraviesa una intimidad personal a la que no están acostumbrados. “Hay que tener respeto con algunos límites. Los argentinos somos muy de abrazar, ellos se expresan mucho a través de la palabra, de la mirada, de los gestos, de hacerte sentir que sos importante sin necesidad de tocarte. Nosotros nos abrazamos para decir eso, ellos lo dicen de otra manera”, concluye Cuadro. Además, remarca que se debe ir con amabilidad, humildad y respeto hacia Qatar y sus costumbres, para poder garantizar una buena estadía y un momento celebratorio como es el Mundial.