“A Yoni lo mató la policía”

Yonathan Domínguez, de 35 años, murió mientras era detenido por federales cerca de la estación González Catán, mientras sufría un episodio de paranoia. La familia reclama que la causa sea investigada como “homicidio” y acusa a la Bonaerense de encubrimiento.

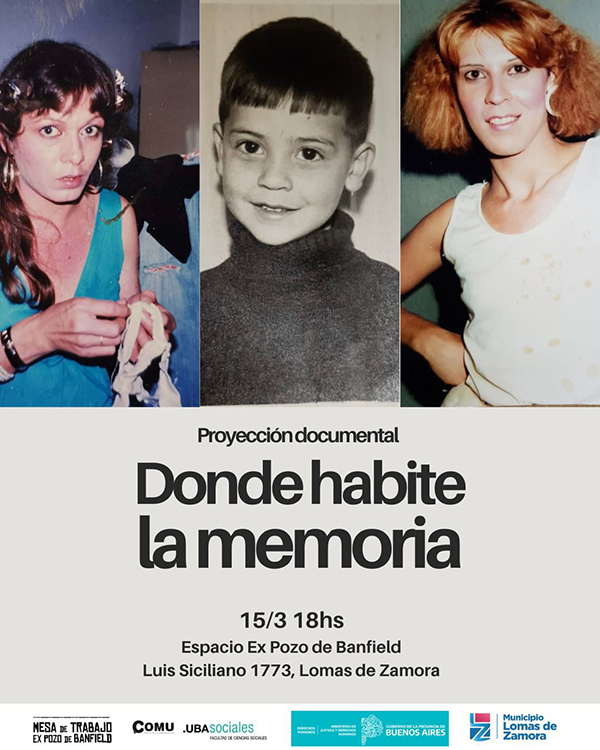

El viernes 5 de abril estuvo despejado, pero hacia la noche, todo se nubló para la familia de Yonathan Domínguez. “Hablamos por teléfono y me mandó esta foto una hora antes viajando en el tren”, cuenta Sandra, su mamá, mientras acerca el teléfono: un joven de 35 años sonríe con una remera del club Boca Juniors. Antes de bloquear el teléfono, acaricia con el pulgar la cara digitalizada.

Cerca de la plaza de González Catán, localidad de La Matanza, esa misma sonrisa recibe a las personas que pasan por la calle. En una casa con el escudo del club River Plate, un mural celeste atrapa la mirada: Yonathan con la remera de Argentina, inmortalizado en la felicidad del día que el país ganó la tercer copa mundial. “Guardamos como recuerdo tu sonrisa en la mente y tu amor en nuestras almas/ Yoni por siempre”, implora la pared. Adentro, la hermana mayor de Yonathan prepara el mate.

“Sabemos que los exámenes toxicológicos van a dar positivo, pero mi hermano no muere por una sobredosis”, sostiene la hermana mayor, Angela, con los ojos en llamas. Aquel viernes, Yonathan estaba volviendo del trabajo con su compañero Pablo después haber consumido un poco de cocaína. En el camino empezaron a compartir una lata de cerveza y se bajaron en Querandí, una de las estaciones del tren Belgrano Sur, para ir al baño. Mientras estaban esperando el próximo tren, Yonathan sufrió un episodio de paranoia.

– Toda la vida tuvimos miedo de esto. Una cosa era que le agarrara acá, que nosotras sabíamos que era manejable, y otra que le pasara esto afuera… Y le pasó. Por eso, no lo pudimos proteger – dice Sandra mirando el cuadro con una foto de su hijo.

– Mi hermano empezó a tener esas alucinaciones o esos ataques de pánico porque las drogas ya empiezan a afectar… Y cada vez son peores, encima. Sentíamos eso – Angela suspira y vuelve a tomar aire para poder seguir-, pero después todo el mundo puede dar testimonio de lo que era mi hermano. Tenemos un vecino que una de las últimas veces que mi hermano tuvo ese ataque, que fue en la calle y él lo vio y ustedes salieron – mirando a la mamá y a Aldana, la hermana menor- lo calmaron. Listo, entró a su casa y se quedó. Jamás él se metió con ningún vecino, simplemente corría y pensaba que lo iban a matar.

– Nosotras no creemos que haya estado agresivo en la estación porque era nuestro único varón de la casa -traga su amargura Aldana- y nosotras, siendo mujeres y con menos fuerza, siempre lo supimos manejar. Si él hubiera sido agresivo, alguna vez tendría que haber sido violento.

El tren se acercaba a la estación y Pablo llamó a Yonathan, que se apuró a cruzar las vías. Con otra persona que estaba en el andén intentaron subirlo, pero no podían. El tren se paró y salieron tres policías federales. Pablo pensó que los iban a ayudar.

Los federales lo levantaron, pero lo tiraron al piso, en seco. El delirio se vuelve premonitorio: “Me van a matar”, desgarraba Yonathan a los gritos. En sus ojos, desesperación. En los ojos de Pablo, terror. Afónico, también gritaba: “¡Eh! ¡No lo toquen! ¡Tiene un ataque de pánico! ¡No lo toquen!”. Los federales lo llevan forcejeando a la otra punta de la estación, imperturbables.

– Si colaborás, no te va a pasar nada – amenazó con tono grave uno de los oficiales.

Yonathan seguía gritando. Con cada vocal que exhalaba, imploraba. Uno de los federales le puso la rodilla en el cuello mientras otro le ataba las manos. Otra vez, una reducción violenta.

De repente, se hizo silencio. Los últimos segundos de vida de Yonathan quedan conservados en el fondo de un audio de Pablo. El compañero le estaba avisando a la pareja de Yonathan lo que estaba pasando. Ella con su beba de cuatro meses en brazos y su suegra se habían puesto en camino.

– Ahí, ahí está todo. Gracias, Dios – alcanzó a decir Yonathan.

Cuando Pablo volvió a mirar, se espantó. Los federales acababan de ponerle las esposas.

– ¡Eh! ¿Qué le pasa a mi amigo? Tiene espuma en la boca y los ojos abiertos.

Los policías se miraron. “Uh, cagamos”, espetó uno de ellos.

De un folio, Sandra saca el informe de la autopsia. Subraya con una lapicera roja donde dice que hay hemorragias en la cabeza, el cuello y el tórax. “El mecanismo de producción de estas lesiones es compatible al golpe o choque con o contra elemento duro y contundente. La muerte de Yonathan Fabián Domínguez fue producida por mecanismo violento y a consecuencia final de un paro cardio-respiratorio traumático”, explica la pericia en mayúsculas, remarcando la brutalidad de su muerte. La causa está caratulada como “Averiguación de causales de muerte”, pero la familia reclama que se cambie a “Homicidio culposo, agravado por la función policial”.

– Es imposible que ellos no pudieran calmarlo o manejar esa situación porque nosotras lo hacíamos y somos mujeres. Es más, nunca tuvimos la necesidad de que estemos todas, Él se calmaba después de unos minutos, pedía que no lo toques. Sabemos claramente que él no era agresivo en esos estados. Se quiso zafar de las esposas, sí, porque él toda la vida trabajó, nunca quiso quedar preso- agrega Aldana, masticando bronca resignada.

– Mirá lo que es: toda la familia es policía, la hermana policía… Y él le tenía pavor a la policía. Porque él dice que a todos los pibes que veía con problemas de adicciones, la policía los maltrataba -a Sandra se le escapa un presente y con los ojos vidriosos pareciera ver a su hijo hablándole-. Y terminó muriendo en manos de la policía.

Angela, policía de la Bonaerense, a cada mate le echa una cucharadita de azúcar. En este momento, sobran amarguras.

– Como mi hermano quiso zafarse, le pusieron una traba y él cayó seco al piso. Supongo que esa hemorragia interna que tiene él acá es porque cae: no tenía mano para atajarse. La técnica si querés reducir a alguien es siempre amortiguar el golpe.

La hermana policía busca en su teléfono las imágenes del velatorio. Desde que llegó a la escena del crimen, tuvo que anteponer su función a cualquier emoción. Se detiene en las fotos que hizo de las manos de su hermano.

– Mi hermano muere cuando lo están esposando. La derecha es la primera mano que esposan, acá está el moretón. Pero, en la izquierda -dice mientras desliza a la siguiente foto-, ya no hay nada. Los moretones se hacen cuando estás vivo.

En el lado derecho, la autopsia marca las hemorragias y es donde el video que hace Pablo muestra que los policías hicieron presión. Angela recuerda igual la reducción de George Floyd: con la rodilla en el cuello, la asfixia cierra el paso. Pero, sin ir más lejos, en agosto del año pasado, mataron de esta forma a Facundo Molares en el Obelisco.

– Quisieron tapar todo. No pensaron que iba a llegar una hermana policía y que no le iba a importar que dijeran ‘vos tenés que entender que estaban trabajando’. Trataron de encubrir. Pregunto quién está a cargo y le digo que quiero que se abra investigación.Ya estaban haciendo todo mal – subraya Angela con el abismo de estar dispuesta a dejar el último suspiro de aire en la mirada.

Cuando llegó al lugar, Sandra vio cómo le estaban haciendo RCP al cuerpo de su hijo, pero ya sabía que estaba muerto: “se notaba en la cara de horror. Tenía la boca abierta con espuma, los ojos abiertos, estaba golpeado… Yo pregunté ‘¿qué le pasó? Porque él me había mandado una foto y estaba bien’. No me contestaron -Sandra se ahoga en sollozos-. Me dijeron que estaba descompensado y después nos trataron como delincuentes porque se llenó de policía como si nosotros íbamos a romper la estación y nada que ver somos trabajadores, no estamos acostumbrados a hacer esas cosas”.

También vio que los policías de la Bonaerense y los de la Federal entraban y salían de la carpa donde habían puesto el cuerpo. Cuando entraron, las heridas de Yonathan estaban limpias: no había rastros de sangre, pero sí lastimaduras. Una vez que el médico decretó la muerte, dejaron que Sandra entre a despedirse y lo toque. Al recordarlo, el labio y las manos de la madre temblaban. A la Policía Científica le notificaron que “un pibe se murió de sobredosis”.

– Yo supongo que empezó la mentira desde que llamaron al 911 y después la tuvieron que seguir. Cuando termina de trabajar la Policía Científica, pido permiso para despedirme de mi hermano porque ya habían levantado todo lo que tenía como prueba- exclama sin poder contener las lágrimas Angela.

En enero, en otra localidad de La Matanza, la policía mataba a otro joven, Lucas Acosta, de 21 años. Angela recuerda enardecida haber charlado el caso con colegas y estudiantes. Cada día que pasa está más decepcionada con la institución. Antes del asesinato de su hermano, tenía esperanzas de formar con una perspectiva de derechos humanos a los nuevos policías. Según el conteo provisional de CORREPI, desde diciembre ya son 76 casos de asesinatos vinculados a la violencia represiva.

“Teníamos miles de proyectos, terminar la casa, criar a las nenas, ir de vacaciones, comprar un auto y que digan que se quiso suicidar es mentira. A mí me arruinaron la familia- solloza Micaela, la pareja de Yonathan desde hacía quince años, con la bebé en brazos-. Hacía tratamiento por las drogas, hacía terapia. Yo sé cómo era mi marido porque vivía conmigo. Era una persona muy trabajadora. Siempre luchó por estar bien”.

Tenían tres hijas juntos: una de diez, otra de ocho y la beba que ahora tiene seis meses. “Me encuentro sola con mis tres nenas y no sé qué hacer. Estoy a la deriva y digo ¿qué sigue ahora, qué sigue? ¿qué le voy a decir a mi hija que no conoció a su papá? – cuenta desesperada Micaela, haciendo pausas para respirar por su boca-. Me arruinaron la familia, con todo lo que nosotros luchábamos. A él lo mataron con todos los golpes que dice la autopsia porque a las 20 le mandó una foto a la madre y no tenía nada eso.”

Sandra se apresura y toma la palabra: “Aparte él siempre volvía. Cuando estaba en consumo no venía hasta que se le pasaba, pero llegaba. A él no lo dejaron volver”. Frunciendo la boca y con los ojos vidriosos, Micaela afirma: “Si yo no le mandaba ese mensaje a Pablo nosotros no íbamos a ver, nos íbamos a enterar cuando ellos quisieran”. Con la suegra, coinciden: “No íbamos a tener ninguna herramienta para la investigación. Ellos pensaron que era un adicto más que murió, que no tenía familia. Se manejaron mal de entrada. Tenga lo que tenga era una persona, era una persona querida”. Hasta abril, había una sola mujer en esa casa que había visto un cuerpo abierto por una investigación. Ahora, todas manejan la jerga de la criminalística y hacen rifas y empanadas para poder costear un abogado.