Los peritos declararon que la pólvora hallada en el cuerpo de Nahuel pudo haber llegado por contaminación

En una nueva audiencia del juicio que investiga el asesinato del joven mapuche, los investigadores aportaron a la hipótesis que solo dispararon los gendarmes. Piden una inspección ocular en el lugar de los hechos.

La orden de la inspección ocular, solicitada después de seis años del suceso, siembra expectativas en las partes para avanzar en sus teorías del caso. Los tres testigos que declararon el miércoles terminaron concordando en un punto central para la hipótesis de las querellas: los residuos de pólvora hallados en Nahuel y sus compañeros pueden haber sido producto de transferencia o contaminación ambiental por el aire, o incluso por el propio disparo.

El homicidio de Rafael Nahuel tuvo lugar el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, en un terreno ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. El Tribunal Oral Federal a cargo del juicio por este caso ha decidido realizar una nueva inspección ocular en el sitio del crimen con los cinco miembros de Prefectura acusados del hecho. La primera había sido realizada en diciembre de 2017 y arrojó como principal resultado la recolección de 32 vainas correspondientes a disparos efectuados con proyectiles 9 milímetros, pertenecientes a las dos armas que portaban los efectivos del grupo Albatros: pistolas Beretta y subfusiles MP5.

Esta medida, solicitada por el Ministerio Público y programada para noviembre, tiene como objetivo principal determinar con precisión la ubicación exacta de los disparos efectuados por los uniformados. «La medida resulta manifiestamente útil», aseguró el presidente del tribunal federal Simón Bracco en la jornada de debate.

Esta nueva inspección ocular se llevará a cabo aproximadamente seis años después de la trágica muerte de Rafael Nahuel. La solicitud para esta diligencia fue presentada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien consideró que era necesaria para «esclarecer los detalles mencionados en los testimonios» de testigos pertenecientes a varias fuerzas de seguridad presentes en el lugar, aunque no están siendo acusados en el caso.

En palabras de Vehils Ruiz es necesario que los imputados “den detalles de dónde estaban en cada uno de los momentos» en los que transcurrió la agresión contra los integrantes de la comunidad mapuche”.

Entre ellos se encuentra Sergio Cavia, miembro del grupo Albatros de Prefectura, quien enfrenta cargos por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa». También se espera que participen sus compañeros acusados: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, quienes han sido procesados como partícipes necesarios. También asistirían dos testigos clave, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes estaban presentes junto a Rafael Nahuel en el momento del disparo y ayudaron a trasladarlo hacia la ruta en busca de atención médica.

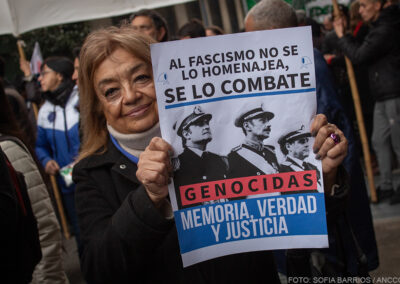

Las querellas que representan a la familia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación respaldaron la solicitud del fiscal y consideraron valiosa la posibilidad de que los protagonistas del hecho vuelvan al lugar del crimen para realizar esta inspección.

El representante de la Secretaría, Mariano Przybylski, dijo que le parece «necesario que el Tribunal observe las características del terreno». Sobre la topografía del lugar, Przybylski sostuvo que la distancia de cien metros en la que aparecieron dispersas las vainas de los proyectiles debe ser entendida como una extensión mayor, en razón de los accidentes del terreno. «Caminando son mucho más, ya que se trata de un sendero zigzagueante y con muchos obstáculos», puntualizó.

Por otra parte, el abogado Marcelo Rocchetti, defensor de los prefectos Cavia, Pintos y Sosa, se opuso a la solicitud por considerarla «extemporánea e innecesaria», argumentó que la inspección ocular es una actividad propia de la etapa de instrucción de un caso y señaló que el terreno en el que se llevará a cabo es «agreste, boscoso y salvaje, y cambia constantemente». «Estamos a cinco años de un hecho ocurrido en un lugar cuya vegetación no paró de crecer y esas acciones van a hacer que sea absolutamente distinto de aquel del que se sucedieron los hechos», objetó Rocchetti, y adelantó que sus defendidos no participarán de la diligencia.

En la primera inspección ocular el perito Enrique Prueger informó que no se encontraron indicios de otros disparos en el terreno o en los árboles que no fueran atribuibles a los prefectos.

¿Quién fue el autor?

En las audiencias previas del juicio habían declarado los peritos de las dos primeras pruebas balísticas. Esta semana fueron interrogados dos licenciados en criminalística que participaron como peritos en la tercera pericia balística, realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta, que contradijo los resultados del primer estudio del que resultaba el cabo Pintos como autor del disparo.

Martín Spotorno -perito de parte de la defensa y testigo solicitado por la defensa de García y Obregón- y Agustina Oberti -perito por la querella- defendieron el resultado de la tercera pericia balística, que arrojó como resultado que el proyectil 9 milímetros que mató a Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo 1º Cavia.

La abogada defensora de dos de los prefectos investigados, Anabella Schmidt, consultó al licenciado en criminalística Spotorno cuál podía ser la explicación para que dos pericias de ese tipo arrojaran resultados divergentes. Spotorno defendió la actuación de los peritos de la tercera diligencia, aunque reconoció que la opinión sobre la coincidencia entre los proyectiles era de «carácter subjetiva». Dijo, también, que en los estudios balísticos pesa la «experticia, capacitación, entrenamiento, formación, experiencia» de los peritos intervinientes, así como el equipo que utilizan para los análisis.

Finalmente, Spotorno manifestó que había encontrado «gran coincidencia» entre el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y la bala testigo obtenida de la pistola Beretta que portaba Cavia, aunque luego reconoció: «Al fin y al cabo uno se puede equivocar».

Todas las pruebas analizadas hasta el momento en este proceso confirman que el grupo mapuche perseguido no tuvo armas de fuego en su poder.

Mapuches desarmados

Este miércoles 13 de septiembre, comenzó la décima audiencia con el testimonio del gendarme Báez, “en algunas muestras dio positivo para residuos de disparo y en otras había dado negativo”, respondió Báez, pero aclaró tras las preguntas que: «Eso no implica que sí o sí haya disparado».

Luego continuó Alejandro Converso, jefe de laboratorios forenses de Gendarmería nacional. «Si hay más armas, y más disparos se van a generar de manera proporcional más residuos de disparo que se van a estar aportando al medio ambiente», reveló el doctor en Bioquímica.

Converso estaba a cargo de la división de Análisis Instrumental de Gendarmería Nacional al momento de realizar la pericia y explicó hoy que se utilizó la técnica microscopía electrónica de barrido basado en la Norma ASTM 1588.

«Siempre que haya una superficie contaminada y en contacto con otra, puede haber transferencia (de residuos de pólvora)», respondió Converso y agregó que también puede ser por aire, cuando salen las partículas tras el disparo y se liberan al medio ambiente; y depende del clima como será su dispersión.

«Suponiendo que se disparen gran cantidad de disparos de arma de fuego, más de 100 disparos y circulen personas por ahí, ¿se puede transferir los residuos?», preguntó el querellante Mariano Przybyksky. «Sí, si se encuentran cerca de la pluma de disparos», respondió Báez entre silencios prolongados.

Finalmente declaró Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, quién fue confrontada de manera agresiva por el abogado defensor de tres prefectos, Marcelo Rocchetti. «La forma que se está dirigiendo que sea con respeto», pidió el juez Simón Bracco en un momento del testimonio.

Para Serquis; el hallazgo de residuos de pólvora puede indicar varias cosas: «O disparó o estuvo cerca o estuvo en contacto con alguien que disparó. Existe algo que se llama la transferencia», y habló sobre la existencia de superficies contaminadas como pueden ser los móviles policiales. Los residuos de disparo bien podrían haber llegado a las manos de Nahuel y los dos detenidos, Lautaro González y Fausto Jones Huala; por transferencia luego de ser esposados, por la manta con la que se tapó el cuerpo y por superficies contaminadas en el móvil policial donde fueron demorados.

En definitiva, todas las pruebas analizadas hasta el momento en este proceso confirman que el grupo mapuche perseguido no tuvo armas de fuego en su poder, algo que en su momento fue afirmado en la mesa de la conductora Mirtha Legrand por parte de la exvicepresidenta Gabriela Michetti.