La calle como freno al poder autoritario

En la víspera del paro general, la CGT, las dos CTA y numerosas organizaciones sociales se concentraron masivamente ante el Congreso para apoyar a los jubilados en sus reclamos al Gobierno por su despiadada política de recortes de medicamentos y haberes a los ancianos.

Mabel tiene 73 años. Fue contadora, jubilada hoy con la mínima. Primera universitaria en una familia de laburantes. Empezó a trabajar a los 12, vendiendo empanadas para ayudar a su mamá. Hoy camina despacio, con un bastón, pero con paso firme, entre carteles, cantos y banderas. Se había acercado al Congreso “por los jubilados”, pero al llegar la desbordó otra cosa: “Me encontré con una plaza colmada de necesidades», dice. «Esto no es solo por nosotros: es por los médicos, los enfermeros, los docentes… estamos pasándola muy mal». Mabel habla serena, pero su voz se entrecorta. La rodean las vallas, mira el operativo sin bajar la mirada: “Este gobierno no ayuda. Nos pone cada vez más el pie encima. Quiere sembrar el miedo”. Acaricia con una mano el borde de su campera gris, se seca una lágrima. El bastón firme en la otra. Se le quiebra la voz: “Los que ya tenemos canas y pasamos los 70, no tenemos que tener miedo”. Y se queda ahí. Quieta, pero inmensa.

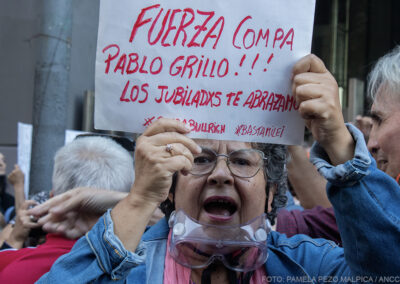

Como cada miércoles, jubilados y jubiladas se congregaron frente al Congreso de la Nación para reclamar por sus derechos, por sus remedios, por una vida digna. Pero esta vez no estaban solos. Los gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos CTA y una gran cantidad de organizaciones sociales, se sumaron a la manifestación en la antesala del paro general de 36 horas convocado por el movimiento obrero. Sin embargo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de colectivos, ya anunció que no participará de la medida.

El Congreso estaba vallado. El perímetro, reforzado. Los efectivos, en posición. Las cámaras, atentas. Desde el mediodía, las columnas comenzaron a llegar a la plaza: jubilados, sindicatos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, personas que llegaron solas pero marcharon acompañadas. Una marea con un mensaje claro: frenar el ajuste, defender lo público, ponerle un límite a un modelo que recorta, privatiza y delega.

Entre quienes participaron de la marcha, se encontraba Carlos “Chaca” Dawlowfki, jubilado e hincha de Chacarita, que hace unas semanas sufrió represión policial en esta misma plaza. “Venimos a reclamar nuestros derechos y los de los pibes que no tienen futuro. Hoy en la Rural había diez cuadras de cola por un puesto de trabajo. Nosotros ya estamos jugados, pero a la juventud esto le va a costar mucho”, dice. Y apunta directamente al Gobierno: “Es criminal, te saca los remedios, no te da aumentos. Que esta movilización sirva para la juventud y los mayores como nosotros que votaron a este personaje. Que el Congreso actúe y avance con un juicio político. Es lo mínimo, que pague como pagamos todos los argentinos”.

“Esta es la alegría del pueblo, una fiesta popular porque no está la policía”, dice Evelyn, jubilada docente, con una camisa colorida repleta de margaritas y un pañuelo fucsia atado al cuello. Levanta el puño con firmeza y una sonrisa luminosa. “No nos van a sacar la alegría”. “Fuera Milei, fuera Villarruel. Es fundamental bancar a los jubilados, y que todos —trabajadores, la CGT, las CTA, los barrios, el pueblo entero— salgan a la calle. Este gobierno, esta economía, este fascismo, se enfrenta así: con cuerpo, con alegría y con unidad”, remata Evelyn, como quien entiende que resistir también es una forma de celebrar.

Los jubilados le enseñan cómo luchar a la CGT

Pasadas las cuatro de la tarde, una bandera roja abrió paso a la columna de los Jubilados Insurgentes y del Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubiladxs, dos de las agrupaciones que desde el año pasado vienen sosteniendo concentraciones semana tras semana frente al Congreso. Avanzaban al canto de “que lo vengan a ver, los jubilados le enseñan cómo luchar a la CGT”, mientras quienes estaban apretados sobre Rivadavia se abrían para recibirlos y sumarse al ritmo de bombos, aplausos y cánticos que, esta vez, no encontraron represión, la policía se mantuvo lejos, casi invisible, y en esa invisibilidad quedó expuesto que la represión no es inevitable: es una decisión política. Cuando no hay voluntad de palos, no hay palos.

Esteban tiene 78 años, es jubilado de la construcción y sostiene con firmeza un cartel que dice: “La deuda es hambre”. Lleva meses marchando por su jubilación, como tantos otros. “Estamos cosechando el haber estado en la calle durante tanto tiempo. Peleamos por nuestras jubilaciones, por la moratoria que cortaron y deja sin cobertura a siete de cada diez mujeres. Muchas van a terminar en la indigencia, en la calle”, advierte.

Habla con bronca, pero también con claridad política: “Estamos sometidos a las imposiciones del FMI. Esto es un gobierno bananero, y no están solos: hay una complicidad explícita de los opositores con peluca. La CGT no tuvo más remedio que salir, porque quedó descolocada frente a las viejas y los viejos que venimos poniendo el cuerpo sin tener sindicatos que nos respalden”.

Para Rubén, del Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubiladxs, lo que hoy se vive en la Plaza es resultado de una acumulación: “Somos el epicentro de la resistencia. No vamos a poder solos, pero generamos esto y sentimos el apoyo, incluso de sindicatos que al principio veíamos lejanos. Eso es lo que nos pone contentos”. En un comienzo marchaban junto a otras agrupaciones como Jubilados Insurgentes, sin demasiada visibilidad. Hoy, dice Rubén, el escenario cambió: “Somos el epicentro, pero el terremoto está abajo. Queremos que todas esas luchas dispersas se junten y construyan un plan que nos lleve a una huelga general hasta que este gobierno caiga con su política y su economía”.

Unidad, masividad y un límite al autoritarismo

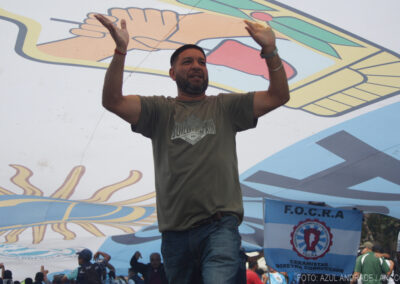

La masividad de la convocatoria y la presencia de gremios robustos fueron dos factores clave para que esta vez Patricia Bullrich se mantuviera lejos de la idea de una nueva represión. En la previa del paro general convocado por la CGT, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lanzó una advertencia cargada de diagnóstico y expectativa: “La medida de fuerza de hoy es una de las más grandes y de mayor consenso contra el gobierno nacional. En el caso de los estatales, somos optimistas. Esa guerra que Milei nos declaró apenas asumió, después de varias batallas, sentimos que la empezamos a ganar”. Aguiar se refiere a un hecho inédito: “Anoche a la madrugada el Presidente nos convocó a paritarias. ¿De verdad piensan que eso va a boicotear la masividad del paro? Es patético si creen que pueden frenar la protesta con maniobras así”.

El dirigente de ATE también apuntó a la profundidad de la crisis: “Los salarios no alcanzan para cubrir los derechos básicos estipulados por ley: vivienda, salud, educación, esparcimiento… No somos solo estatales y jubilados: los pequeños empresarios se funden, los comercios no venden, las economías regionales están devastadas. La expectativa de buena parte de la población está desapareciendo. Ya no hay luz después del túnel. Se deja de creer en Milei y en Bullrich. Hay un rechazo creciente y silencioso al autoritarismo de este gobierno”.

En la misma línea, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, reivindicó el protagonismo de quienes abrieron el camino de la resistencia desde el primer día: “El conjunto de la clase trabajadora está abrazando al mayor símbolo de coraje y dignidad del pueblo argentino, que son nuestros jubilados. Ellos sostienen miércoles a miércoles esta lucha por una jubilación digna y por el derecho a acceder a medicamentos y atención médica”. Y agregó: “Con esta movilización enorme estamos prefigurando un paro contundente, en repudio a la política económica y social, y a la aceptación pasiva —por decreto— de las imposiciones del FMI. Esta unidad del pueblo argentino se va a sostener hasta que este gobierno se tenga que ir”.

Frente a un país en crisis, jubilados, docentes, trabajadores y estudiantes hacen cuerpo en las calles. No por nostalgia, no por rutina. Por necesidad, por urgencia. Por la vida que todavía no se resigna. Porque ahí donde crece el miedo, la calle sigue siendo el freno. La cita será, como siempre, el miércoles que viene.