La compleja sencillez de escribir para las infancias

Siglo XXI lanza una colección revisada de “Entender y participar”, editada por primera vez en 1986, para reflexionar sobre problemáticas sociales aun vigentes. Aquella serie creada por las escritoras Graciela Montes y Graciela Cabal, hoy es reelaborada por Montes y Paula Bombara y se presenta este domingo en la Feria Internacional del Libro.

La editorial Siglo XXI lanzó una versión actualizada de la colección “Entender y participar”, creada originalmente por las reconocidas escritoras Graciela Montes y Graciela Cabal y publicada bajo el sello Libros del Quirquincho en 1986. Se trata de una serie de libros que invita a grandes y chicos a reflexionar sobre problemáticas sociales profundas, tales como la democracia y la justicia, entre otras. Además de textos que promueven el debate, los libros tienen ilustraciones llamativas, realizadas por la diseñadora Penélope Chauvié.

La reconocida escritora Paula Bombara, quien participó de la reescritura del segundo libro de la colección junto con su par Graciela Montes, y Laura Leibiker, editora de la antología y directora del Área de Libros infantiles y Juveniles de Siglo XXI, contaron cómo fue pasar por la experiencia de este relanzamiento.

La serie se presenta este domingo, 5 de mayo, a las 17.30 en la sala Sarmiento del Pabellón Blanco. Graciela Montes, Paula Bombara, junto a Noelia Barral Grigera y José Natanson -también partícipes del proyecto editorial-, conversarán sobre “Todo lo que los chicos preguntan de política y no nos animamos a contestar” con la moderación de Diego Iglesias.

¿Cómo surgió la idea de hacer una versión nueva de la colección?

LL: Cuando yo entré a la editorial empezamos a pensar cuál era el perfil de los libros para chicos que queríamos hacer. Empecé a mirar un poco qué había ya en Siglo XXI, a ver las colecciones, los temas, los autores, e inmediatamente me vino a la memoria esa colección que yo recordaba y había tenido de Libros del Quirquincho. Pero no tenía los libros, así que llamé a Paula, le conté y me dijo: “¡Sí, yo los tengo!”. Entonces me los prestó, los leí —porque no estaba segura de que lo que yo recordaba fuera real y que sirviera para hoy— y encontré en la colección textos de una enorme actualidad. Eran textos que estaban muy bien para ese momento, que tenían ecos en el hoy, pero que requerían un retrabajo porque así como estaban no se podían publicar, porque hay una nueva Constitución, que es la de 1994, y porque no vemos la democracia igual que como se veía en los años ochenta. Entonces, el trabajo fue contactar a Graciela Montes y ver si a ella le parecía una buena idea. Sabíamos por otros editores que Graciela se negaba a revisar sus materiales anteriores: o salen como están o los que son informativos y ya no están actualizados que no salgan. Bueno, nos sorprendió a todos porque dijo: “Sí, me parece que estaría bien actualizar esta colección y volverla a lanzar”.

¿La perspectiva de género puede ser una de esas variables de actualización?

LL: Sin ninguna duda. En el libro ¿Cómo se hace justicia?, si ves el original, no hay una sola mujer. No hay mujeres abogadas ni juezas ni testigos ni culpables. En el libro de ahora, el trabajo de Paula y también de Penélope, la ilustradora, fue justamente subrayar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la justicia y la necesidad de que esa paridad sea un hecho y no sea solamente discursiva. Nosotros sabemos que en el mundo hay un montón de abogadas y juezas, pero también vemos lo que pasa en la Corte Suprema, entonces hay que seguir trabajando para que eso sea más visible y más real.

PB: Y para que también las niñas que van a leer estos libros se sientan parte de ellos porque eso es algo que, al menos yo, me recuerdo como lectora, pero la veo a mi hija también y a mis sobrinas más chiquitas y ellas se buscan en los libros.

Sí, en el libro aparece la voz de una niña queriendo ser jueza. En estos tiempos se espera que una nena pueda leer y decir: “Yo también quiero ser jueza”, ¿no?

LL: Sí, que pueda encontrarse. Ese niño o niña que hace las preguntas en los libros en general no está marcado. Intentábamos no saber si era un varón o una nena.

PB: Claro, como para que pudiera ser cualquiera.

LL: Pero cuando no lo marcás, es un varón. Acá hay un equipo de correctores, lectores y editores muy potente y uno de los chicos, cuando lo leyó, dijo: “¿Y este por qué no es una nena?”. Y todos nos quedamos pensando. Porque estábamos tratando de que ese niño fuera neutro, no existe. Y ahora, es casi siempre una niña. De pronto, los autores, las autoras descubrieron que podían doblar eso que en la colección original era siempre un varón.

¿Y eso fue dialogado con Graciela Montes?

LL: Sí, ella misma marcaba esa necesidad. Ella planteaba no trabajar sobre la cuestión de usar la “e”. No era eso lo que ella proponía, sino justamente integrar en ese mundo, en las imágenes, que las chicas estén dentro del libro.

PB: Graciela tiene una manera de contar y de explicar que trabaja sobre la sencillez. Tal vez no se note, y justamente eso es lo grande del trabajo, que es lograr la explicación abierta, sin perder complejidad ni profundidad. Entonces ella decía: “En el lenguaje inclusivo incorporás muchos signos que complejizan la lectura y la lectura tiene que mantenerse muy cercana, entonces ¿cómo incorporamos la perspectiva de género sin desdoblar todo el tiempo?”. Y bueno, eso fue un gran trabajo en ambos libros y en los que vienen también. Estar atentas y decir: “Acá capaz que podemos hacer un desdoble, acá quizás Penélope podría dibujar una escena en donde haya dos mujeres”.

«El libro, en general, es una construcción colectiva. Además, porque estás considerando al lector como parte de ese equipo», dice Bombara.

¿Se dialoga también cómo pueden ser ilustrados los textos?

LL: Lo que hacemos en general es trabajar mucho sobre el texto, ida y vuelta, pasa por corrección. En ese ida y vuelta hay sugerencias de ilustración. O por ejemplo: “Esto lo escribimos pero saquémoslo y pongámoslo en algún personaje que lo diga”. Entonces unas partes del texto pasan a la ilustración, pero después cuando la diseñadora planta el texto, yo le digo: “Acá veo tal cosa, acá veo tal otra”. Siempre teniendo en cuenta todas las cosas que fuimos hablando. Cuando están los bocetos planteados, vuelve a las autoras y si alguna dice: “Mmm, acá en esta escena no se ve lo que yo espero”, se va enriqueciendo en el compartir y en las vueltas que da el material.

PB: Y a veces, ves el boceto y decís: “Mirá Penélope lo increíble que vio esto”. Porque ella es nuestra primera lectora externa, si querés, entonces ella le aporta un sentido de lectura que capaz que nosotras, en el trajín de la escritura, no vimos. A veces nos sorprende porque captó algo que no vimos y que cuando lo vemos dibujado decimos: “¡Está buenísimo!”. Eso es genial, cuando pasa es una tranquilidad también.

LL: Claro, porque también en los libros originales las imágenes reforzaban la cuestión del género. Mucho. O sea, había muy pocas mujeres. Si bien tanto Graciela Montes como Graciela Cabal, que fue su coautora en muchos de los libros, eran súper adelantadas en la cuestión de los derechos de las mujeres —de hecho, uno de los libros era Los derechos de las mujeres y era muy de avanzada para ese momento—, las cosas que pasaron en estos cuarenta años hacen que algunos temas a ellas se les pasaran también, como esta presencia constante de varones en todos los lugares de poder.

PB: Sí, también que existía una editorial, un editor y unas marcas de época que demandaban ciertas condiciones. Quizás ellas querían llegar a una lectora, pero las marcas de colección no siempre las ponían ellas.

¿Cómo se hace para escribir para un público juvenil?

PB: Tenés un lector modelo, que en el caso tanto de Graciela como mío y de algunos otros autores que van apareciendo, lo tenemos muy conocido de recorrer escuelas. Como tenemos tanto contacto con los chicos y las chicas en las escuelas, tenés una voz interior de un chico de hoy. Y todo el tiempo se renueva porque todo el tiempo estamos viendo sus intereses, preguntas y necesidades con respecto a los adultos. Es un trabajo de observación, de escucha y de placer también, porque a mí me encanta pensar en los chicos y las chicas como destinatarios. No lo pienso como: “¡Ay, yo quisiera escribir para adultos y escribo para chicos!”. No, no, a mí me encanta lo que hago.

En los libros aparece un diálogo entre una voz adulta y una voz infantil. Se nota que las preguntas tranquilamente las puede decir un niño o una niña real. Entonces, ¿cómo imaginan eso al momento de escribirlo?

LL: Graciela inicialmente cuando pensó la colección era —y es— especialista en escribir para chicos, en ponerse en ese lugar y hacer esas preguntas que son desfachatadas e inocentes y muy punzantes. Los chicos hacen esas preguntas que te incomodan, no edulcoradas. Siempre van a preguntar: “¿Esto por qué es así? Si estamos todos de acuerdo en que matar gente está mal, ¿por qué hay guerras?”. Es una pregunta que se cae de madura, de lógica, que los adultos ya no la hacemos porque sentimos que es dolorosa. Para un chico, es una pregunta natural que surge de un razonamiento que, para mí, está desprovisto de prejuicios. Pero reconstruir esa voz de una manera artificial, porque no es un niño el que está hablando en el libro sino una mujer adulta, es dificilísimo.

PB: Hicimos también hace poco la presentación de los libros en una librería y constatamos esa desfachatez y esa potencia que hay en la pregunta. En los encuentros que hacemos en las escuelas siempre el modelo es dialógico, donde ellos hacen preguntas, y eso te va entrenando al oído. Se trabaja mucho sobre el modo de preguntar y qué palabras usaría un chico. Ellos están cinco casilleros adelante que vos en un camino que desconocés. Después decís: “Ah, me preguntó esto porque hace diez minutos estaba pensando”. Pensamientos muy laterales que vienen por los márgenes, pero que tienen un sentido y una lógica. Me acuerdo que estábamos hablando de lo que significa la democracia y un nenito de seis años empezó a hablar de los sándwiches. Y después hilamos: todos los nenes necesitan tener un sándwich y comerlo cuando tengan ganas. Y la democracia también es eso, es conseguir igualdad de oportunidades. Fuimos desmenuzando y empezaron a aparecer esas otras palabras del mundo adulto, pero lo primero que aparece es esa cosa concreta de: “Todo bien con las palabras, pero yo tengo hambre”.

«¿Qué es esto de la democracia? no es un cuento de hadas, es un libro informativo en donde es importante también poner a la vista las debilidades de la democracia», señala Leibiker.

El primer libro de la colección se llama ¿Qué es esto de la democracia?. ¿Cómo se hace para transmitir a las generaciones que nunca atravesaron una dictadura el valor que tiene la democracia?

LL: El libro original, que era un poco más corto, planteaba una ida al pasado, las distintas formas de la democracia, cómo fue perfeccionándose, pero lo que no tenía era —porque estábamos en los ochenta— ninguna pregunta acerca de por qué la democracia no había logrado resolver todas las cosas que pensábamos que iba a resolver. Lo que se propusieron Graciela y Paula, y lo que terminó escribiendo Graciela en el libro de ahora, son las deudas de la democracia. Desde nuestra posición eso no deshabilita la idea de que la democracia es la mejor forma de gobierno que conocemos, pero es importante reconocer que para muchos pibes la democracia no cumplió con muchas de las expectativas. Graciela agregó esa idea de qué es lo que falta, pero también agregó un párrafo muy extenso acerca de qué significó vivir en dictadura de una manera mucho más profunda que como estaba en el primer libro, porque en los ochenta estábamos muy cerca de los hechos y hoy sabemos muchísimo más. Ella recuperó eso y es una manera de pensar cómo hablarles a los pibes de la democracia hoy. No es una forma ni edulcorada ni pensando la democracia como un momento perfecto. No es un cuento de hadas, es un libro informativo en donde es importante también poner a la vista las debilidades de la democracia.

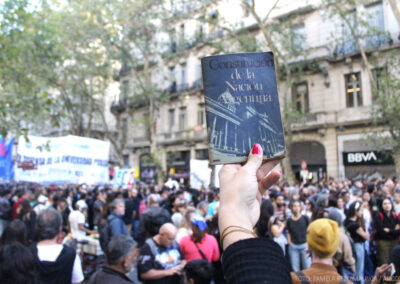

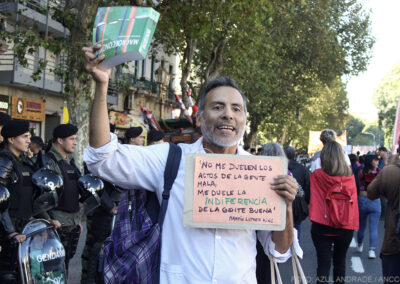

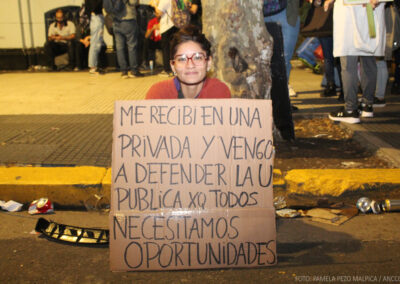

PB: Y eso habilita a que las siguientes generaciones sigan construyendo porque si no, es como que el mundo adulto te presenta una caja que vos no podés modificar. Realmente la esencia de la democracia está en que las nuevas generaciones se sientan habilitadas a mejorar lo que hay. Entonces tenés que hablar desde un lugar de: “Falta mucho por hacer, decime para dónde querés ir que yo como adulta te acompaño, te ayudo a pensar”. Pero también salir a la calle, manifestarse, protestar, construir una democracia mejor está en las generaciones jóvenes, entonces tenés que transmitir ese espíritu también.

LL: Por eso en las imágenes del libro hay mucha manifestación, mucho encuentro, mucha discusión, mucha situación colectiva. Va en esa línea. Nada es inocente nunca, pero en un libro infantil menos. Es muy importante poner en el libro lo que quieras decir, porque el lector encuentra esas marcas siempre.

El segundo libro habla sobre la justicia y lo escribiste junto con Graciela. Dado que la escritura es, en general, una actividad individual. ¿Cómo hicieron para escribir en conjunto?

PB: Para mí, escribir con Graciela es un sueño hecho realidad. Ella era la escritora que yo amaba cuando tenía cuatro años, yo leía sus historias. Y cuando empecé a dedicarme a la escritura, sus libros de teoría fueron los primeros que leí. Ella es una investigadora en el campo de la literatura infantil y sus ensayos siguen abriéndote la cabeza. Entonces estar discutiendo sobre un texto en común y ver cómo lo armamos —siempre a partir de lo que ella ya había escrito en los ochenta— es un placer. Es una persona sumamente inteligente y conversar con alguien tan lúcido también te exige, entonces era estar: “Hay que pensar en esto y esto”. A mí me encanta, yo también soy investigadora, entonces es hermoso. De todos modos, creo yo que vos podés pensar la escritura como una actividad individual, pero la construcción de un libro siempre es en equipo y más cuando se trata de uno de comunicación de las ciencias, porque este libro tiene esa particularidad. El ilustrador forma parte del equipo, el editor está involucrado tanto en el texto como en las ilustraciones de un modo muy presente, entre los autores discutimos. El libro, en general, es una construcción colectiva. Además, porque estás considerando al lector como parte de ese equipo, es un participante muy presente desde su ausencia. Como vos querés que lea el libro, estás todo el tiempo también pensando cómo incorporarlo. Yo te diría que el libro es una conversación.

Y en este caso, ¿cómo se dio el diálogo entre dos personas de distintas generaciones, entre vos y Graciela?

PB: Fue súper natural. De parte de ella sólo sentí alegría. En esos primeros momentos fue de escucharme, a ver qué pensaba. Nos conocíamos de nombre, yo a ella obviamente la tengo toda leída, pero también es distinto hablar con la persona. Y bueno, creo que en algún momento le transmití confianza.

LL: Absolutamente. Cada vez que yo voy a charlar con Graciela me dice: “Esto preguntáselo a Paula y lo que ella decida va a estar bien”. Vos hablabas de las generaciones y yo pensaba: “No se ve la diferencia”, porque Graciela es muy joven, es alguien muy evolucionado, que se anticipó a lo que venía y se sigue anticipando. Todavía hoy te habla del futuro con más claridad que mucha gente joven. No tiene prejuicios, está viendo todo el tiempo lo que está ocurriendo, lee muchos textos científicos justamente porque está muy interesada en el futuro, tiene nietos con los que habla habitualmente, entonces no es alguien que se instaló como en una versión de la realidad, como pasa muchas veces con gente de cierta edad, que se queda y todo le parece difícil, nuevo, extraño e indeseable. No es el caso de Graciela. Ella nos da clases de futuro.

PB: Es como que llegás a la casa de ella, te sacás el saquito o la campera, la colgás y ahí queda tu edad también. Se habla entre pares. El mundo de la escritura, la literatura, la comunicación, las ciencias y el arte es un mundo donde de lo que se trata es que eso quede de lado. Que lo que sea que estés construyendo te tome y te encuentre, no importa de qué generación seas.

¿De qué va a tratar el próximo libro de la colección?

LL: El próximo se llama ¿Por qué hay tantas provincias? Es sobre el federalismo. Plantea la historia de la construcción de nuestro país, donde las provincias fueron previas a la constitución del Estado. Eso es a lo que hay que prestarle particular atención y en este momento ni hablar, porque esta idea de que hubo una serie de territorios que eran independientes y que decidieron unirse porque les convenía a todos o porque todos creían que les convenía, y después empezaron esas tensiones donde: “Bueno, yo me quiero juntar con ustedes, está bien, somos todos argentinos, pero me estás sacando cosas mías o yo estoy poniendo más que lo que ponés vos”. Esa tensión continúa el día de hoy, entonces hablando un poco de historia estás hablando del presente. Cuando te ponés a trabajar el texto con especialistas como Graciela Montes y José Natanson, decís: “Ah, pero esto es discutible, esto tuvo un por qué y todavía no está saldado, sigue habiendo una tensión sobre quién cobra los impuestos y cómo se distribuye eso entre las provincias”. El libro habla sobre cómo se construye la idea de Nación.

PB: Claro, cómo la configuración de la cultura nacional hace que todas las provincias sean tomadas en cuenta, lo que compartimos del lenguaje y lo que caracteriza a cada lenguaje regional y lo importante que es sostenerlo. La unión de dos autores como Graciela y José ponen también de manifiesto que esos diálogos tienen que seguir. Lo que propone esa voz infantil es: “Hay que seguir pensando el país”.

LL: Toda la colección deja abierta esa discusión en las casas. Nosotras imaginamos libros que abran diálogos. Las preguntas difíciles son las que hay que dejar en el libro. Esas son las que los chicos harían.

PB: También, así como uno configura un lector niño o joven, configurás un lector adulto. Y está bueno decirle a tu par: “Los adultos no sabemos todo, fijate el mundo que estamos dejando, empecemos a escuchar un poquito más a los jóvenes y niños”.

¿Y cuándo sale el libro sobre las provincias?

LL: En junio. Después tenemos dos más muy desarrollados: uno se llama Derechos para todo el mundo, que habla de las declaraciones de derechos humanos más clásicas, y otro específico sobre los derechos de los chicos, que trabaja sobre la idea de que los chicos son los primeros de la fila, de que todos tenemos los mismos derechos pero que los chicos están primero. Hablamos también de cosas muy actuales que tienen que ver con las redes sociales, con el compartir imágenes, con el bullying y con ciertas problemáticas más del mundo de los chicos.