El INCAA da batalla

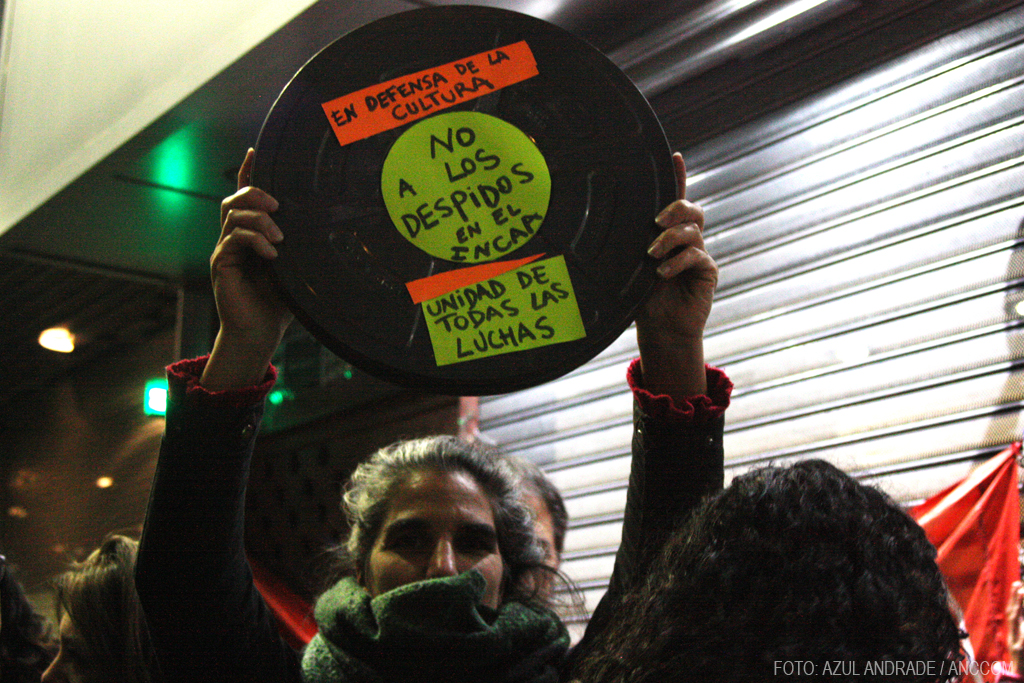

Los trabajadores de la industria cinematográfica se reunieron en las puertas del INCAA en rechazo de las políticas del gobierno y de la designación de Carlos Pirovano al frente de la institución. Para los trabajadores la cultura es un blanco elegido porque genera pensamiento crítico y resistencia.

Los trabajadores del INCAA se movilizaron el 3 de mayo para visibilizar su situación a través de diferentes acciones. Desde las puertas de la institución reclamaron contra de la decisión del gobierno de cerrar el Instituto temporalmente después de achicar fuertemente su estructura y lenciar a más de doscientos trabajadores. Los principales apuntados por parte de los manifestantes fueron el presidente Javier Milei y el actual titular del organismo Carlos Pirovano, un especialista en finanzas sin experiencia en el mundo del cine.

En línea con el ambiguo régimen de austeridad que el gobierno profesa bajo la consigna “No hay plata”, Pirovano justifica el ajuste en “el contexto de la crisis económica general y el importante déficit fiscal que atraviesa el país desde hace décadas”.

Desde la difusión de la Ley Ómnibus impulsada por el presidente Milei, las funciones del instituto se vieron afectadas, se decretó la suspensión de presentación de proyectos por 90 días hábiles. La Gerencia de Fomento, un emblema del instituto, sería eliminada para reemplazarla por un sistema bancario menos accesible.

Sin embargo, lo trascendido el lunes 22 de abril fue la gota que rebalsó el vaso y obtuvo como respuesta la manifestación en las puertas del INCAA en donde trabajadores del cine se expresaron sobre la situación.

“El único lineamiento claro es que quieren reducir al instituto a la mínima expresión, atacar al sector de la cultura porque muestra una lucha, una resistencia”, expresó en diálogo con ANCCOM Ingrid Urrutia, trabajadora del instituto y delegada general de ATE. “Lo que estamos defendiendo tiene apoyo social y se enmarca en la pelea general que estamos llevando contra el gobierno y la Ley de Bases que podría llevarse puesto al instituto”, agregó.

Una sentencia de muerte

Desmantelar una entidad como el INCAA significa una sentencia de muerte para gran parte del cine argentino. Pocos proyectos podrán realizarse sin el apoyo del instituto cuya función es apoyar y fomentar tanto pequeñas, medianas y también grandes producciones. El INCAA democratiza y permite financiar proyectos que de otra forma no podrían realizarse a través de subsidios y concursos.

Según Urrutia, “sin el apoyo del Estado sabemos que muchos proyectos no podrán ver luz”. En consonancia, Nicolás Vetromile, montajista y delegado de ATE, afirmó: “Con este nuevo sistema el INCAA va a pasar de producir doscientas películas por año a apenas 20. Hoy solo se van a poder producir los que se puedan autofinanciar”. El único subsidio que se mantendrá en la nueva gestión es el subsidio a la exhibición que reintegra el dinero de poner un filme en las salas: pocos gozarán de esa retribución, ya que llegar a un estreno se volverá una misión casi imposible.

La postura del gobierno no solo golpea a la producción cinematográfica si no a todo lo que hay detrás: miles de trabajadores en todo el país, desde actores y directores hasta servicios de catering, limpieza, editores, vestuaristas, etc. El cine como toda industria da trabajo a muchas familias; si la producción baja, las fuentes de ingreso serán mucho más escasas.

Como si fuera poco el cierre del INCAA trae consigo el cierre de todas las salas dependientes de la entidad a la vez que deja inoperantes a importantes y consolidados portales de difusion como Cine.Ar TV, Cine.Ar Play, el Cine Gaumont, el Festival de MDQ, etc. Las obras que logren realizarse bajo este nuevo régimen tendrán aún menores oportunidades de difusión.

¿Con la nuestra?

Uno podría entender el cierre del INCAA bajo las lógicas de ajuste del gobierno de Milei en donde el “No hay plata” se lleva todo por delante. Sin embargo, lo cierto es que el instituto del cine no depende de aportes directos del Estado argentino para subsistir. Esa idea tan repetida es una falsa creencia.

El INCAA es un ente público, pero no estatal. Es autárquico por lo cual no está sujeto a la intervención gubernamental en sus acciones. La principal fuente de ingreso de la institución es el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) que se compone de un impuesto del 10% sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados”, como DVDs, y el 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), a partir del impuesto a la facturación de los canales de TV, radios y servicios de cable. Los aportes del tesoro nacional son esporádicos, circunstanciales y no representan un porcentaje significativo de la recaudación del INCAA.

“Esto no tiene nada que ver con quitarle la comida a nadie o tomar la renta nacional”, afirma Nicolás Vetromile. Que una obra sea rentable no es un requisito del INCAA a la hora de financiar. Sin embargo, se repite constantemente que “el cine argentino es deficitario” y en muchos casos lo es. Si bien hay numerosas películas exitosas financieramente, un gran porcentaje de las películas argentinas que salen a la luz no recupera sus presupuestos.

Los datos indican que hay una caída en cuanto al caudal de público en las salas, especialmente después de la pandemia del covid 19, que trajo consigo otras formas de consumo cinematográfico. En 2023 se estrenaron más de 250 películas argentinas, pero apenas 10 superaron los 50 mil espectadores y el único filme que superó el millón fue el documental sobre la selección Argentina Muchachos, la película de la gente. Este 2024 es más flojo, la película argentina más vista fue el reestreno de 9 reinas con 75 mil espectadores. Los números son menores a los de los años anteriores: por ejemplo en 2015 fueron 13 las películas que superaron el piso más alto de 100 mil espectadores.

El discurso reduccionista que avalan los defensores del gobierno considera al cine argentino inútil y fracasado fundamentando esta teoría en la idea de que la gente “le da la espalda” y rechaza ver cintas argentinas por su supuesta baja calidad, como si el hecho de ser nacional ya dotará al filme de una serie de problemas que lo ponen por debajo de otro extranjero.

La realidad es que de ese buen número de películas “deficitarias” hay un abrumador porcentaje que no tienen prácticamente ninguna difusión. Muchísimos filmes solo están una semana en cartel, no se promocionan en ningún medio y deben conformarse con aparecer en algunas salas dependientes del INCAA, las mismas que acaban de cerrar. Las que sí logran aparecer en las salas comerciales lo hacen en días y horarios más bien marginales que complican la afluencia de público. Con estas condiciones las posibilidades de éxito económico son prácticamente milagrosas.

¿Esto se debe a que son simplemente peores? No: es porque los cines comerciales se manejan con una lógica de mercado, las grandes salas evitan estrenar filmes argentinos ya que no son garantía de ganancia en comparación a los tanques de la industria norteamericana que llegan al país con plataformas de promoción mastodónticas y que aseguran una venta de tickets de mínima. Esto no quiere decir que los filmes nacionales no puedan atraer público: hay infinidad de ejemplos que demuestran que cuando las producciones nacionales tienen amplia difusión, son éxitos casi asegurados.

Pero estos casos son apenas dos o tres películas por año. Luego vienen algunas producciones intermedias que dependen de su suerte y el boca en boca, como el caso de Puán que ya congregó a más de 120 mil espectadores y sigue sumando. Las más pequeñas directamente están destinadas a una difusión marginal o quedan disponibles en los repositorios que, ahora, también cierran.

No los ven

“No la ven” dicen muchos funcionarios del gobierno. En consonancia con esa retórica podría decirse que ellos al cine argentino tampoco lo ven. Las autoridades y los militantes de ese discurso consideran a la industria de cine local como una cloaca irrecuperable de la que nada bueno puede salir. Nunca desde el Estado nacional se había hecho un boicot tan importante contra el cine argentino. No solo desde las decisiones políticas sino desde lo discursivo. Un discurso que cala profundo en un sector de la sociedad que considera a los trabajadores del INCAA como ñoquis y al cine un curro improductivo.

La obsesión por denostar el cine local parece estar íntimamente ligada al rechazo por todo aquello que sea nacional, soberano y representativo. La embestida al cine y la cultura no es una casualidad, es parte de una estrategia de desintegración del sentido de comunidad nacional.

Mientras tanto, y como respuesta a esto, los trabajadores del cine seguirán luchando en la calle, haciéndose ver, alzando la voz, como ocurrió en la sede del INCAA, en donde se congregaron junto a centros de estudiantes de FADU y UNA, diputados nacionales como Romina del Pla, Myriam Bregman y Esteban Paulon, además de representantes del colectivo de actrices argentinas. Todos unidos en lucha para defender a una insignia de la cultura nacional y demostrar que este no es el final de la película.