“Fueron los 18 días más largos de mi vida”

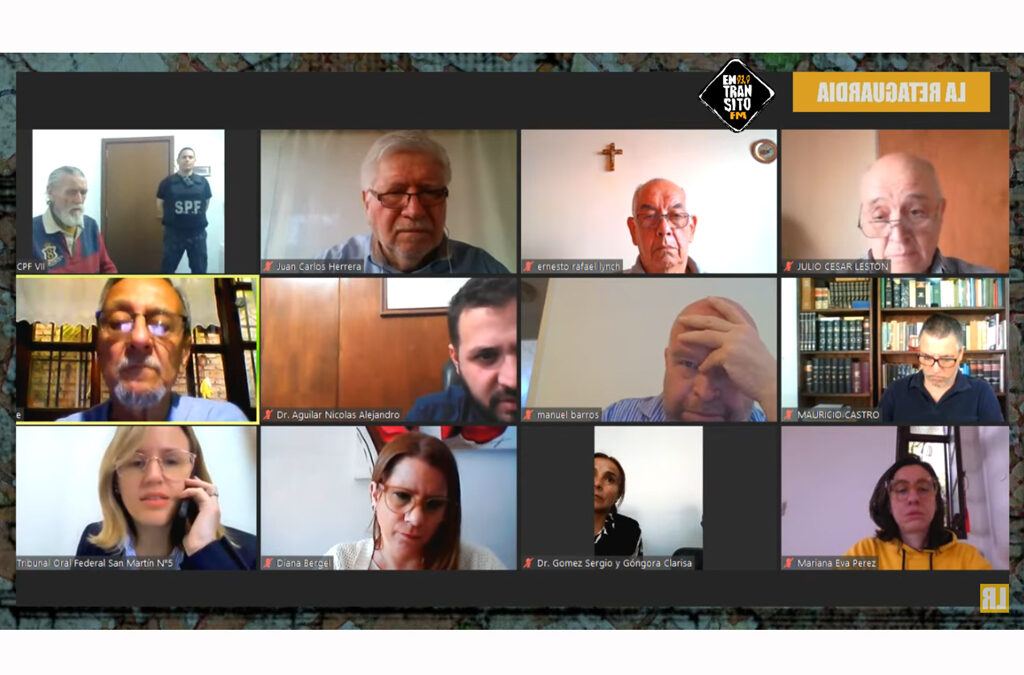

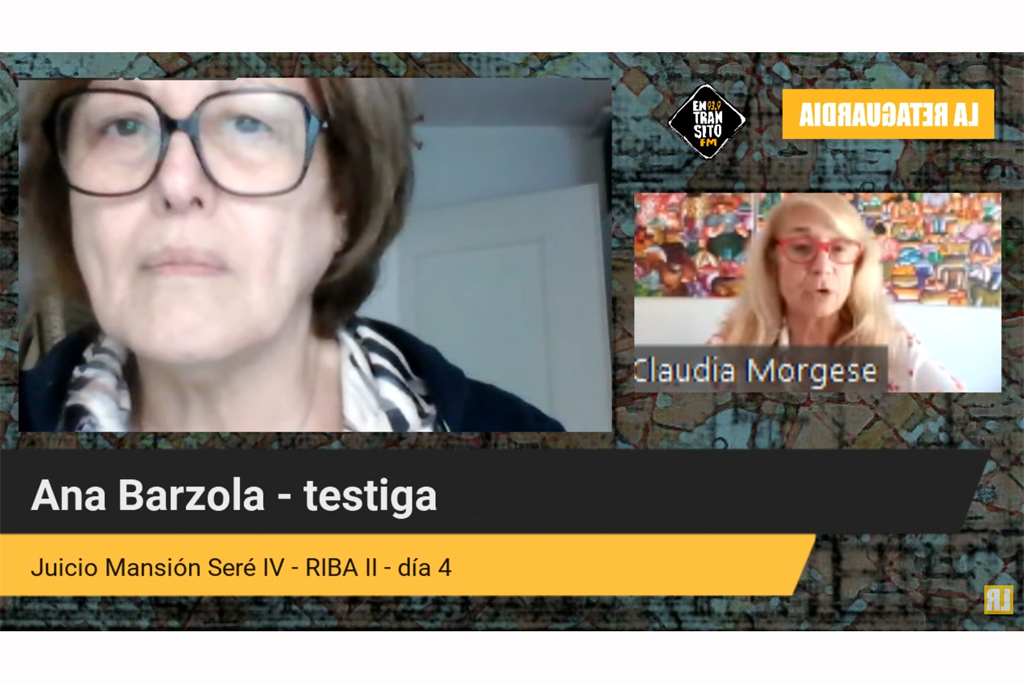

El martes se llevó a cabo la 4ta sesión por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II en la que prestaron testimonio de manera virtual el sobreviviente Sergio Giovanni Gobulin y su esposa Ana Zulma Barzola. La defensa pidió que testifique el papa Francisco.

“Fue para nosotros la cancelación de todos nuestros proyectos en la vida: el desarraigo», analizó Sergio Giovanni Gobulin, sobreviviente que testimonió de manera virtual desde Italia en la cuarta sesión por la megacausa de Mansión Seré IV y RIBA II. “Fue un dolor muy grande abandonar mi país, que considero todavía mi patria”, sostuvo el testigo y agregó: «Por un par de años en la casa que alquilábamos, no colgábamos nada en las paredes, porque íbamos a tener que sacar todo para irnos». También declaró en carácter de testigo su esposa, Ana Zulma Barzola quien afirmó que el sacrificio del exilio requirió de una gran resiliencia: “Quizás este proceso me puede ayudar a cerrar una herida que con el tiempo fue cicatrizando, pero que todavía está abierta”, reflexionó la testigo y agregó que “los exiliados tienen un tipo de melancolía diferente, parte de desarraigo e injusticia”. A su vez analizó: “Pudimos continuar haciendo lo nuestro con las cosas que traíamos en el baúl», en relación a la labor de solidaridad social que consolidó la pareja antes del exilio, en el barrio Villa Mitre, localidad de San Miguel, convicción que los acompañó en los años de desarraigo.

En esta jornada se juzgaron particularmente los crímenes imputados a Ernesto Rafael Lynch como teniente primero y luego capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, centro clandestino del cual dependían las Comisarías 1° de Moreno, la 5° de Paso del Rey y 6° de Francisco Álvarez. La abogada Clarisa Góngora, integrante de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, querellante de la causa, expresó en diálogo con ANCCOM la importancia de los testimonios de la pareja que actuó con alto grado de participación y solidaridad, que sirven como forma de “visibilizar y resguardar en la memoria una época de comunidad unida y que, como otros compañeros, vecinos y vecinas organizados del barrio, también sufrieron la persecución de las fuerzas militares, e incluso que hasta la actualidad muchos de ellos se encuentran desaparecidos. No era una comunidad que miraba para otro lado. Se involucraba, participaba y daba sostenimiento”, reflexionó en referencia a quienes compartían con Gobulin las actividades de ayuda social que realizaba en Villa Mitre.

El 11 de octubre de 1976, Gobulin pidió permiso laboral para avanzar en la construcción de la casa de la pareja. En el trayecto hacia el corralón, lo interceptaron tres personas vestidas de civil y lo subieron a un auto. Se dirigieron a la construcción, donde había más personas, algunas uniformadas, y varios vehículos. Ahí le vendaron los ojos, lo esposaron y lo subieron al baúl de un auto. Treinta y cinco minutos tardó el recorrido hasta llegar al que sería su destino por 18 días: un centro clandestino de detención y tortura. Lo dejaron vendado y atado con esposas, en una pequeña pieza con una diminuta ventana. Los interrogatorios comenzaron esa misma tarde y se sucedieron dos veces al día. Mediante torturas siniestras y artimañas macabras, el objetivo de cada sesión era el mismo: hacerle confesar que pertenecía a una agrupación, junto con Rodolfo “Rolo” Freyre, también víctima en este caso: “Yo pensé que me iban a preguntar por la actividad social que realizaba en Villa Mitre, pero me di cuenta que de eso no sabían nada”. Pasaron los días de encierro: “Distinguía el día de la noche solo mirando por la ventanita”, expresó el testigo.

“Una noche me hicieron reconocer la voz de mi hija, me dijeron que mi mujer y mi hija estaban ahí, les dije que sostenía lo mismo, pero que sí implicaba su libertad me declaraba culpable”, expresó Gobulin en relación a una de las situaciones más crueles que le tocó vivir dentro del centro de detención, dado que no estaba en situación de poder distinguir qué de lo que le contaban era mentira o verdad: “Estaba convencido de que las habían agarrado”, sintetizó el testigo, que hoy puede reflexionar que “seguramente usaron a una niña” para ejecutar esta maniobra.

El día de su liberación fue el 29 de octubre. Lo tiraron a una zanja cerca de la casa de sus suegros, hasta la que debió arrastrarse dado que no podía mantenerse en pie. En ninguno de los días de cautiverio comió, le daban agua de forma ocasional y ni siquiera lo sacaban de la pieza para ir al baño. Fue ingresado en el Hospital Italiano por un accidente en la calle, con otro nombre y apellido. “Le preguntaban si antes del accidente comía, porque tenía los valores muy alterados, tenía desnutrición”, declaró su esposa. Allí se reencontraron los tres y recibieron protección consular de la Embajada de Italia. Las consecuencias del secuestro fueron relatadas principalmente por Ana Barzola, esposa de Gobulin, quien dio algunos detalles de las torturas que su marido sufrió y con las que tiene que lidiar hasta la actualidad: “Tiene secuelas físicas, porque le saltaban encima de la columna, como parte de los tormentos que vivió”.

“Fueron los 18 días más largos de mi vida”, declaró Barzola, también víctima de estos crímenes que los llevaron al exilio. Relató cómo vivió el secuestro de su marido y cómo lograron esconderse ella y su hija Natalia para evitar que también las secuestraran. La testigo hizo hincapié en la ayuda que recibió del actual papa Francisco, quien realizó una serie de averiguaciones para lograr dar con su paradero y conseguir su libertad. También narró diferentes peripecias que tuvo que atravesar, como los varios allanamientos que vivió su familia. En uno de ellos, la madre de Ana Barzola increpó a uno de los policías: “¿Ya se dieron cuenta que acá no hay armas?”. Y el policía respondió: “A nosotros nos interesan quienes tienen armas acá”, relató la testigo señalando su cabeza.

Antes de finalizar la audiencia, quedó solicitado por el fiscal Felix Crous, en representación del Ministerio Público Fiscal, el testimonio de Nancy Barzola, hermana de Ana. Por su parte, la defensa del imputado Leston, solicitó el testimonio del papa Francisco, quien en aquel entonces era el padre Jorge Bergoglio, señalado como una figura central en la aparición con vida del detenido Sergio Gobulin: “Se puso en movimiento al día siguiente de mi secuestro, visitó diferentes cuarteles y luego de mi liberación me confirmó que había sido detenido por la Fuerza Aérea”. Sin embargo, antes del inicio del juicio, en la audiencia preliminar, desde la querella de Moreno por la Memoria ya se había presentado la petición para que aporte información en calidad de testigo pero “se desestimó directamente desde el tribunal”.

Desde Moreno por la Memoria reafirmaron la importancia de sumar otros testimonios sobre el caso de Sergio Gobulin, como el de su cuñada, cuyas vivencias fueron relatadas por Ana Barzola: “En el barrio hubo miedo, mi hermana perdió a todas sus amigas, tuvo varias secuelas, entre ellas, facetas depresivas”. Desde la asociación concluyeron que “era una niña cuando allanaron su domicilio y padeció el interrogatorio y el vandalismo de su casa. A eso se suman todas las secuelas de lo que tuvo que afrontar después”. Por otro lado adelantaron que a partir de noviembre, las audiencias de la megacausa serán cada 15 días, ya que se alternarán con el inicio del juicio Campo de Mayo.

Dos testimonios que hilan, desde sus distintas vivencias, una misma historia, conocida en partes, a lo largo de los años, con los aportes de familiares y amigos que siguen reclamando Memoria, Verdad y Justicia.