Historia de una trans, migrante, artista y soñadora

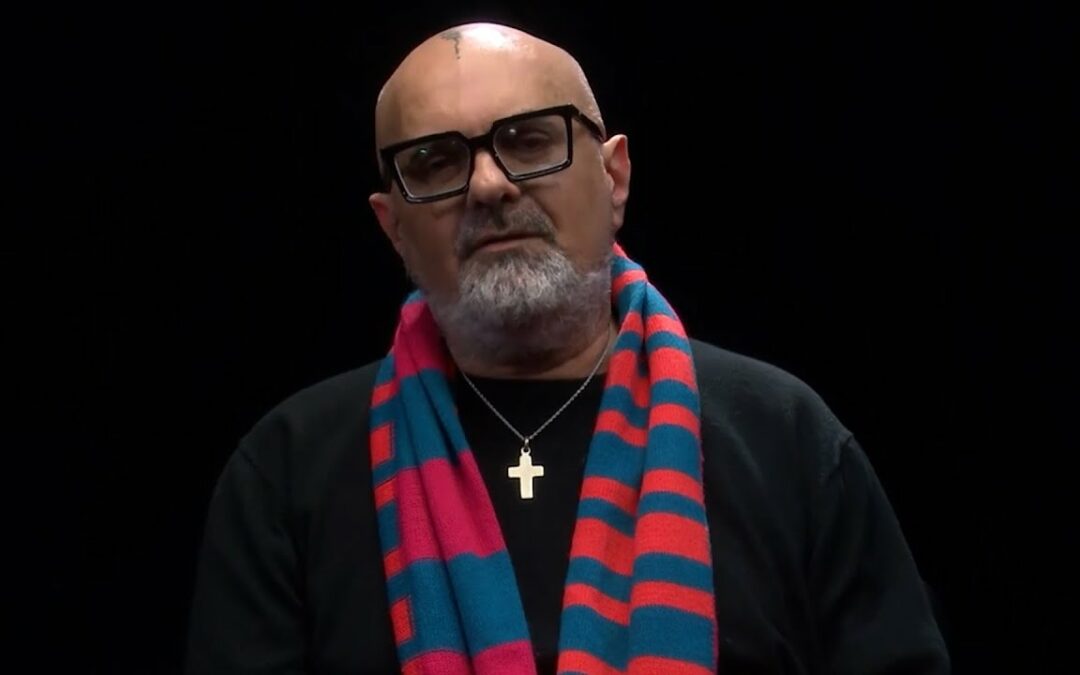

Sebastián Cortés habla de La Dama, el documental que muestra vida y obra de Kiara, una peruana trans que vive en Buenos Aires en busca de ganarse un lugar en el mundo.

En un contexto social donde la discriminación y el prejuicio parecen marcar el destino de quienes se atreven a ser diferentes, la historia de Kiara, una mujer trans migrante, emerge como un símbolo de fortaleza y perseverancia. Su vida, marcada por las barreras de ser una mujer trans en un país extranjero y racista, es retratada en el documental La Dama, que captura no solo sus luchas, sino también sus sueños y su inquebrantable deseo de ser reconocida como artista. Sebastián Cortés, director de este trabajo, decidió seguir su vida durante más de tres años, visibilizando su camino hacia la aceptación y el reconocimiento. A través de la película no solo se revela la intimidad de su vida, sino también las contradicciones, los altibajos y la inmensa solidaridad que caracteriza a la comunidad trans peruana en Buenos Aires.

Con momentos emotivos, como el del compromiso matrimonial de la protagonista, el documental es un retrato valiente de una persona que no teme mostrar su vulnerabilidad. Más allá de la historia de una mujer, es una ventana a una comunidad que sobrevive y se apoya en un mundo que a menudo le da la espalda. La película busca contribuir a la visibilidad y comprensión de las personas trans, ofreciendo un espacio para una voz que, hasta ahora, había permanecido silenciada.

¿Cómo encontraste a Kiara?

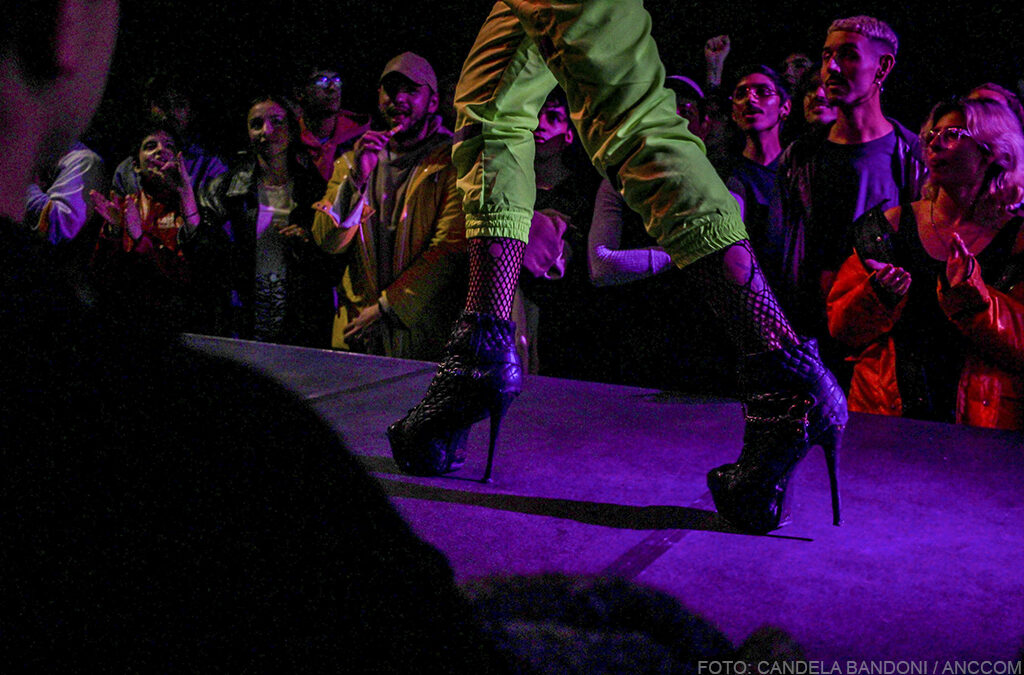

La conocí en un bar en Morón, al cual fui con mi mejor amiga a las cuatro de la tarde. Era un bar que funcionaba como parrilla y pool. Kiara estaba allí como trabajadora sexual en la calle. En ese momento, estaba dirigiendo temas en una rockola por unos billetes de dos pesos y bailaba. Ella enseguida nos dijo: “Yo soy bailarina y ahora voy a desfilar en un corso en los carnavales de San Telmo, si quieren pueden venir a filmar ahí”. Así fue como la conocimos. En pocos minutos nos contó sobre todas las actividades que realizaba: que era activista, que en Perú tenía una escuela de teatro… Finalmente, lo del corso en San Telmo no salió, pero nos invitó a un evento llamado La Dama, un desfile de la comunidad peruana trans en Buenos Aires para celebrar a aquellas chicas que habían superado los 35 años, una edad que muchas chicas trans no alcanzan. El evento era una fiesta realmente hermosa.

¿Qué te inspiró a contar la historia de una chica trans buscando su lugar en la sociedad?

La fortaleza que ella muestra constantemente dentro de las convenciones absurdas que existen en la sociedad, especialmente en contra de ser una mujer trans y migrante en un país muy racista. A pesar de tener todas estas circunstancias en su contra, Kiara siempre intenta mostrar que es una artista y que quiere realizar sus sueños. Esa testarudez me parece increíble; es una demostración de que nada te puede frenar si realmente deseás hacer algo. Eso fue lo que me inspiró cuando la conocí.

¿Hubo algún momento particularmente emotivo o difícil durante la grabación que te impactó como director?

Sí, un par. El primero fue el velorio de una de las chicas que aparece en la película, Estrella, que era muy amiga de Kiara y compañera de baile. Aunque en el documental aparece muy poco porque solo la grabé en algunos shows, su fallecimiento fue un momento muy difícil. Kiara me llamó para grabar el velorio porque era importante para ella. En el velorio realizó un show, un baile, como su amiga hubiera querido, y me sentí honrado de haber sido aceptado en un momento tan íntimo. Además, el cumpleaños de Estrella era el mismo día del velorio, lo cual lo hizo aún más conmovedor. El segundo de los momentos fue el compromiso de Kiara con Yohana, su pareja, que fue muy emotivo y caótico. Después de celebrar y casarse terminaron peleando y gritando, borrachas. Fue un momento muy divertido, dentro de todo.

¿Cómo lograste mantener un equilibrio entre la intimidad de la historia personal y la responsabilidad de retratar a la comunidad trans de manera respetuosa y precisa?

Fue algo que se logró a lo largo del tiempo. Estuve presente en muchos momentos fuera de cámara, compartiendo comidas, asistiendo a sus shows, escuchando sus conversaciones. Fui muy silencioso, observador, y solo preguntaba cuando algo no entendía. No quise imponerme, ya que no pertenecía a la comunidad, así que me limité a observar y aprender. Esta actitud me permitió ser aceptado en momentos íntimos, como el velorio. El equilibrio en la película fue algo que se construyó con el tiempo.

¿Cuál fue su reacción al ver el documental terminado?

No la pude ver porque ella se fue a vivir a Francia con Yohana, que también es una mujer trans. Según Kiara, eran una pareja «transbiana», y en el documental aparece su compromiso y su casamiento. Ellas se fueron a vivir a París, donde hay una comunidad peruana trans, así que les envié el documental por un link. A Kiara le gustó mucho, y se emocionó por tener su película, por poder mostrar lo que hace. Fue un retrato valiente, ella no tuvo problema en mostrar sus contradicciones y altibajos emocionales durante los tres años y medio de grabación.

¿Aprendiste algo sobre la comunidad trans o sobre vos mismo mientras trabajabas en el documental?

Aprendí que la comunidad trans es increíblemente solidaria. Tienen una red de ayuda impresionante entre ellas. Por ejemplo, juntan dinero todos los meses y lo rifan entre ellas para que alguien pueda comprarse ropa, operarse, o pagar el alquiler. Entonces tienen una red donde ninguna queda tirada y desamparada. Además, hay un sistema de «madres» e «hijas», donde las trans mayores ayudan a las más jóvenes cuando emigran, dándoles un lugar donde quedarse y ayudándolas a encontrar trabajo. Ellas ofician de madres y se dicen madre/hija, vos lo escuchás todo el tiempo a eso y viene de ahí, de esa red. Aprendí que son gente muy solidaria y consciente de que todas necesitan de ayuda en algún momento. Esta solidaridad es algo que no había visto antes.

¿Cómo fue el proceso de edición y cómo decidiste qué momentos eran esenciales para contar la historia?

El proceso de edición fue largo porque había mucho material grabado durante tres años y medio, incluida la época de la pandemia. Fue difícil decidir qué dejar afuera. Hice algunos talleres, como el de Azul Eisenberg, para trabajar con la sensibilidad de las miradas, evitando caer en temas morbosos como la prostitución o la marginalidad, que aunque están presentes en la historia, no eran el enfoque central. Lograr ese equilibrio fue complicado, y por eso dejamos afuera mucho material explícito que no era necesario.

¿Qué esperas que la audiencia se lleve de esta historia?

La complejidad y la valentía de ella, especialmente en el contexto actual de ataques permanentes a las diversidades, al feminismo y a la cultura en general. Que vean el retrato de una persona auténtica que no tiene miedo de mostrar sus profundas contradicciones, y que se lleven una pincelada de humanidad.

¿Este documental puede contribuir a la visibilidad y aceptación de las personas trans en la sociedad?

El aporte del documental es dar voz a Kiara. Su voz ya existía, pero no tenía un espacio donde pudiera expresarse plenamente. Ahora, a través de la película, su historia tiene un formato que puede llegar a más personas, y eso me parece súper importante. Lo que no tiene voz en este mundo queda siempre por fuera y no existe ni es respetado. Y lo que se dice, si, realmente empieza a tomar vida y a dar consciencia.

¿Qué papel crees que juega el cine en la creación de empatía y comprensión hacia las personas trans?

El cine tiene la capacidad de generar una voz, de contar una historia y permitir que la audiencia vea la vida de otra persona, en este caso, la de Kiara. El formato del cine, con su sensibilidad visual y auditiva, permite captar gestos y detalles que te hacen empatizar sin que todo tenga que ser explícito o dicho. Eso es lo que el cine aporta: una visión más humana. En este contexto es muy difícil estrenar un documental, este tipo de películas, heterogéneas, con puntos de vista diferentes y que vale la pena apoyar, aunque sea mínimamente, pero está bueno que eso siga pasando. Y como también dije en un momento, es un acto desobediente realmente.

La Dama se proyecta en el cine Gaumont desde el jueves 12 de septiembre a las 20.15.