Cueste lo que cueste, tenemos que ganar

Más de dos decenas de futbolistas se rompieron los ligamentos cruzados desde que comenzó el campeonato. Partidos cada tres días, golpes de compañeros y malos campos de juego entre las posibles razones.

Van tres meses del campeonato de Primera División y los jugadores de fútbol están sufriendo una epidemia: la rotura de ligamentos cruzado anterior. La lista de caídos es larga y la integran futbolistas destacados como Gonzalo Martínez, mediocampista de River Plate, Lucas Blondel, volante de Boca Juniors, Gastón Hernández, defensor de San Lorenzo de Almagro y Lucas Passerini, delantero de Belgrano de Córdoba entre otros…

Los motivos que se señalan para explicar el fenómeno van desde lo individual, como la disputa de una pelota o un mal movimiento, pasando por el mal estado de los campos de juego, hasta el estrés que generan los medios y las redes sociales. Lo cierto es que la rotura de ligamentos es una de las lesiones más graves para un jugador de fútbol e implica como mínimo seis meses de recuperación. Para algunos, sin la contención laboral, médica e institucional puede significar el fin de la carrera profesional.

La Copa de la Liga Profesional es el torneo con mayor cantidad de lesiones de esta índole del mundo, seguida muy de lejos por la Bundesliga de Alemania con solamente 8 lesionados. Incluso si se sumarán el resto de las grandes ligas de Europa, la Premier League de Inglaterra, Ligue 1 de Francia, Seria A de Italia y La Liga de España, el número total es de 17 e inferior a lo que sucede en el fútbol argentino.

Al hacer las cuentas, comenzaron a tejerse diversas hipótesis respecto al porqué de esta grave lesión. El profesor Fernando Signorini, histórico preparador físico de Diego Armando Maradona, afirmó a diversos medios que «en otros deportes vos podés prever cuándo vas a frenar, pero en el fútbol a veces no, por la dinámica del juego. Hay una mala distribución en los esfuerzos. Se tiende a trabajar más los músculos de aceleración y no los que frenan. Los jugadores de fútbol parecen coches de alta gama que aceleran pero no tienen freno. Y al no tenerlo, se produce la rotura del ligamento porque el isquiotibial es el principal defensor del cruzado (ligamento) y al no estar suficientemente desarrollado produce este tipo de lesiones»

Al debate también se sumó el reconocido doctor Jorge Batista de Boca Juniors, quien posteó en su cuenta de Instagram al respecto: “Hace dos semanas subí una publicación que pasó desapercibida. Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de redondos, estrés psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc), fatiga física. El fútbol argentino es sumamente difícil”.

Las causas desde la medicina

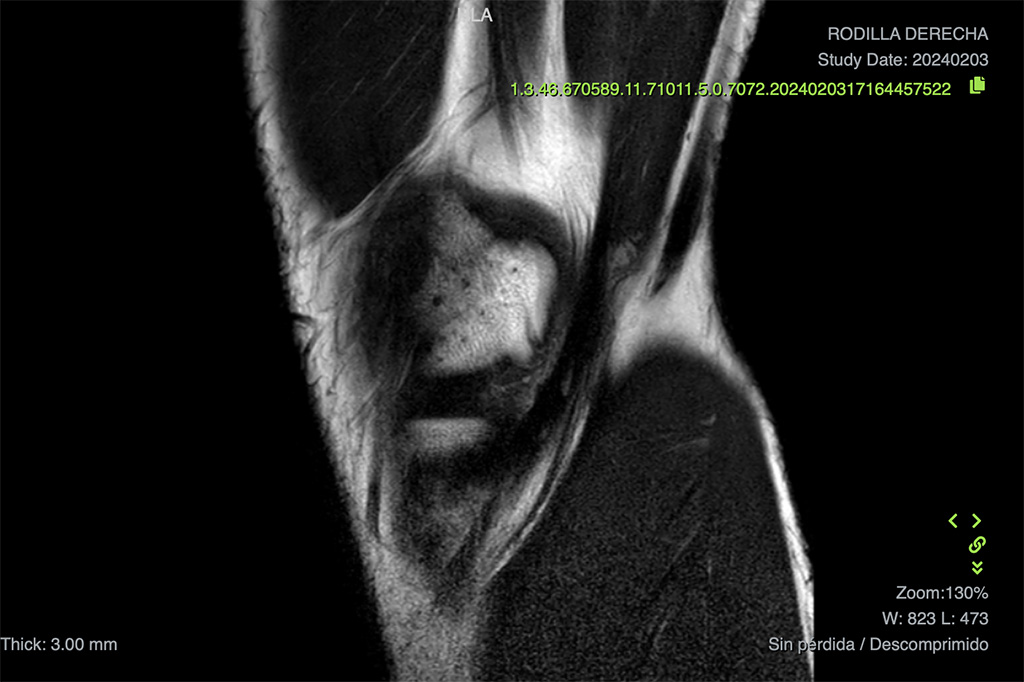

“La rodilla tiene estructuras que mantienen su estabilidad. Específicamente el ligamento cruzado anterior es el que evita que la tibia se vaya hacia adelante ante un traumatismo”, explica para ANCCOM Walter Quintero, especialista en medicina del deporte. “Las causas de la ruptura son los mecanismos que provocan una fuerza tal que haga estirar el ligamento cruzado en demasía, como las caídas, frenos o traumatismos de rodilla” sintetiza el médico del plantel profesional del club Almirante Brown de la segunda categoría a nivel nacional hace 28 años.

Sobre cómo evitar este tipo de lesiones Quintero menciona una correcta elongación, el acondicionamiento físico y fortalecimiento muscular, la utilización de un calzado adecuado, evitar disbalances musculares o entrenar en una superficie correcta. Aún así, el también médico de los excampeones del mundo en boxeo Rodrigo Barrios, Brian Castaño y Marcos Maidana, resalta: “También hay situaciones que se dan en los deportes… son situaciones fortuitas de los deportes de contacto”.

Con respecto a la recuperación que lleva una ruptura de ligamentos cruzados, Quintero distingue entre una “ruptura total” que requiere sí o sí una cirugía y un trabajo de seis a ocho meses de rehabilitación; y una “ruptura parcial” donde se evalúa semiológicamente “cuán inestable es la rodilla” para determinar si va a ser suficiente el trabajo de fortalecimiento muscular para suplir la acción ligamentaria.

El profesor de educación física especializado en preparación de futbolistas Alejandro Kohan detalló a ANCCOM que para poder explicar un fenómeno como la cantidad de lesiones que van en el 2024 hay que hacer estudios de causa-efecto o preguntarle a gente que haga epidemiología: “Todo lo demás son hipótesis pero no sirven para determinar cuando un evento se produce reiteradamente, para eso hay que estudiarlo con métodos científicos”.

Según el preparador físico exFerro, Huracán, Independiente y River, entre otros clubes en Argentina, “desde la preparación se hacen muchos trabajos que tenemos evidencia que disminuyen los factores de riesgo como ejercicios de fuerza excéntrica, propiocepción dinámica y aterrizajes” y que también hay evaluaciones que llevan adelante los kinesiólogos para ver asimetrías, temas vinculados al rango de movimiento, flexo extensiones de tobillo, etc.

Kohan, integrante del cuerpo técnico de la Selección uruguaya de fútbol entre 1999 y 2001, habla de un calendario competitivo “congestionado”, del estrés emocional que desencadena patologías, como la carga emocional o la tensión que se sufre si los resultados “no se dan como se esperan”, y critica la incidencia de las redes sociales y los opinólogos: “Todo eso influye en los jugadores de fútbol”.

Accidentes laborales

Desde Futbolistas Argentinos Agremiados explicaron a ANCCOM que la entidad y la Asociación del Fútbol Argentino suscriben el Convenio Colectivo de Trabajo número 557/09 el cual establece en su artículo 17 “obligaciones del club, de la AFA y del futbolista”. En el inciso 1.3 se habla de las obligaciones de la entidad deportiva con el jugador profesional de cumplir las condiciones estipuladas por contrato: “El futbolista profesional que por lesión producida en partido o práctica de su club o en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo, debidamente comprobada, no pudiere intervenir en partidos, seguirá percibiendo la remuneración convenida en sus contratos, incluidos premios por punto ganado por la división en que actuaba en el momento de lesionarse, hasta ser dado de alta y aunque el alta médica se otorgue después del vencimiento del contrato”.

Esto será aplicable para los casos en que el futbolista sufre una enfermedad-accidente, un accidente o enfermedad inculpable y “si el futbolista quedará en libertad de contratación y continuase impedido de cumplir su actividad profesional como consecuencia del accidente o enfermedad, y al expedirse el alta médica se encontrara cerrado el registro de contratos, deberá la AFA otorgarle un plazo adicional de veinte días hábiles a fin de posibilitar su incorporación al club de su preferencia”.

Lo cierto es que no hay un solo motivo que produzca las lesiones de ligamento cruzado, pero estas lesiones son un flagelo que tiene en vilo a futbolistas de 14 de los 28 equipos que integran la Liga Profesional. Exactamente el 50 por ciento de la Primera División tiene al menos un jugador atravesando este padecimiento. Además, estos jugadores llegan a los medios porque representan una pequeña parte del total de jugadores de fútbol del país. Sin embargo, el análisis de su caso puede servir para tomar medidas también con aquellos que no tienen resto para dedicar meses a la rehabilitación porque juegan en el ascenso o las ligas menores.

El cuerpo humano no es una máquina y llevarlo a exigencias límite sin la correcta preparación o los cuidados correspondientes de los campos de juego es perjudicial para la salud y puede costarle hasta la carrera a los jugadores. ¿La “liga de los campeones del mundo” está protegiendo como corresponde su producto?