«Las tres opciones son malas, pero hay dos que son espantosas»

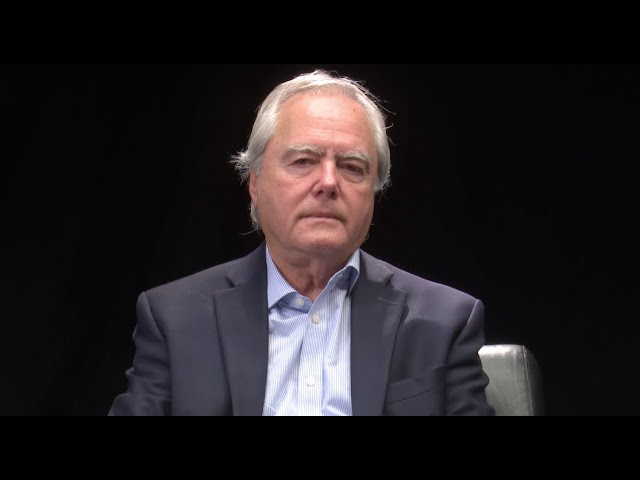

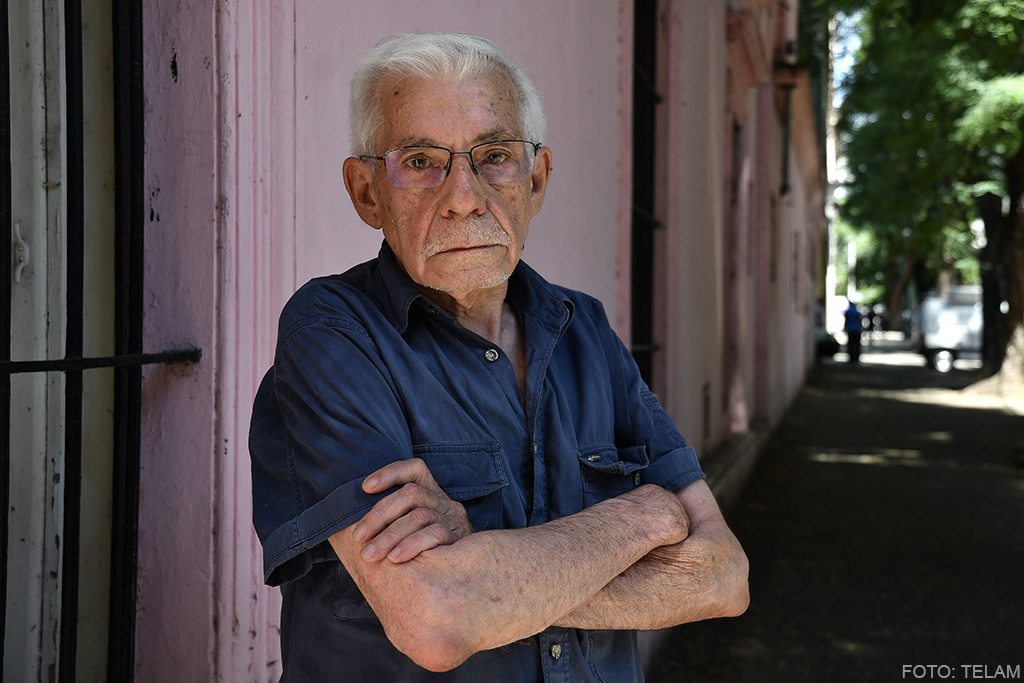

El sociólogo Eduardo Grüner analiza el escenario que surge de las propuestas electorales. ¿Por qué la derecha se apropió de términos históricos de la izquierda?

Eduardo Grüner, sociólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires, habló con ANCCOM sobre el escenario preelectoral, la estrategia de la izquierda y el horizonte de resistencia que se abre ante un panorama que calificó de “incertidumbre, desazón y desconcierto”.

.¿Qué diagnóstico hace del panorama electoral? ¿Qué resultados espera?

El mismo de todo el mundo: incertidumbre, desazón y desconcierto. Nadie sabe exactamente qué va a pasar. No tengo ningún diagnóstico particular. Todo depende de cuánta de la gente que no votó en las PASO vaya esta vez a votar, pero tampoco sabemos a quién. Hay que esperar los resultados del domingo. Son elecciones particulares. Lo fundamental de la política permea la cotidianidad (los reclamos, las tensiones), pero el sistema está armado para que no se note que eso es también política y que se reduzca sólo a las elecciones, donde uno va solito al cuarto oscuro (como cuando se va al confesionario) a poner el papelito en la urna.

¿Qué diferencias encuentra con otros momentos electorales?

Esta es la primera vez en los últimos 40 años que todas las opciones son de derecha, lo que no significa que todo sea lo mismo. Hay derechas peores que otras, pero la novedad es que las opciones realmente distintas sean tan pocas y que no tengan ninguna posibilidad cierta de ganar, más allá de algún diputado. Desde Alfonsín en adelante, siempre había alguna alternativa con posibilidades para los sectores “progres”. Las tres opciones son malas, pero hay dos que son espantosas. Estamos arrinconados, casi extorsionados, frente a una situación muy fea donde existe la posibilidad de un gigantesco suicidio colectivo. La gente se tranquiliza con que la frase “las sociedades no se suicidan”, pero no es cierto. Sobran ejemplos: la muy culta y racional sociedad alemana de 1933, el imperio romano y, hoy en día, el capitalismo entero. Esperemos que no suceda, pero es una posibilidad, bastante más extrema para nosotros localmente, que en otras situaciones electorales.

¿Por qué cree que el electorado se inclinó por discursos y plataformas tan agresivas y antipopulares?

La agresión forma parte de las sociedades y se radicaliza frente a las crisis extremas, frente a la sensación de que no hay salida, que está todo mal, que este es un “país de mierda”… La angustia generalizada produce indiferencia, un “que se vayan todos” en el peor sentido del término, un “qué me importa que se vaya todo al diablo”. Además, conocemos la herencia de Macri, la sequía y la guerra, pero el gobierno estuvo haciendo las cosas mal o, al menos, obedeciendo a límites ideológicos, de clase, de posicionamiento social y político que no permitían tomar medidas más valientes para asegurarle una mayor certidumbre a los sectores populares. Los partidos más radicalizados no supieron canalizar el descontento social generalizado. Toda esa desorientación llevó a estas candidaturas donde casi 60% del electorado opta con desesperación y con un grado alto de negación.

¿A qué se refiere con “negación”?

No se escucha lo que muy sincera y directamente dicen. A Milei lo comparan con Menem, pero la frase del expresidente era “si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban”. Ahora dicen lo que van a hacer y los votan. Es un cambio interesante para pensar: el pasaje de ideología ocultadora a la cínica, del que habla Žižek. Sin embargo, esta sí es una comparación que se puede hacer entre Milei y Hitler. Nadie que hubiera leído Mi lucha antes del 33 podía ignorar lo que Hitler planeaba hacer. Pensaron que era campaña, que era exageración. Bueno, acá tampoco tenemos dudas. Sus votantes no lo ignoran, pero lo des-conocen.

¿Cuál es el rol de los movimientos de izquierda en esta elección?

La tarea de acá en más es prepararse para la resistencia. Pase lo que pase, como dice Alejandro Horowicz, el gran ganador de estas elecciones va a ser del Partido Nacional del Ajuste. Será distinto si es uno o es el otro. Por lo tanto, las estrategias de resistencia tendrán sus variaciones también. Pero ajuste va a haber y siempre crean conflictividad. La izquierda es mucha en este país: en las PASO tuvieron cuatro candidaturas, dos de ellas fuera del Frente de Izquierda. Se debió haber llegado a un acuerdo electoral más firme entre las izquierdas más asumidas y grupos populares. No se pudo, no se hizo. Las izquierdas tienen esa gran tarea de resistir y conversar seriamente una estrategia común: una unidad en la acción para los próximos años.

¿Qué piensa de los teóricos que dicen que los discursos de izquierda ya no convocan?

Hay mucha polémica con eso. Tanto la izquierda teórica como la política tienen que tomar nota de las transformaciones que se produjeron en la lógica del capitalismo en las últimas décadas. Aunque, sin encandilarse y viendo cuántas realmente de esas transformaciones son como para renunciar a “ser de izquierda”, así como hemos abandonado conceptos. Algunos términos son olvidados por los mismos movimientos de izquierda. Están tomándolo en cuenta, pero a su ritmo, enfatizando en el movimiento de género y la ecología. Estos problemas deben articularse sin perder de vista la lucha radical por los medios de producción. Cada vez el factor ideológico-cultural tiene una importancia más grande. Lo que tradicionalmente se conocía por la lucha de clases, pasa también por la palabra y las imágenes. No es ninguna superestructura: forma parte de la misma estructura productiva.

Pase lo que pase, como dice Alejandro Horowicz, el gran ganador de estas elecciones va a ser del Partido Nacional del Ajuste. Será distinto si es uno o es el otro. Por lo tanto, las estrategias de resistencia tendrán sus variaciones también.

La derecha se está reapropiando de los conceptos que solían pertenecer a la izquierda, como el de libertad…

Claro. Es una apropiación bien psicópata porque la enuncian como si fuera una entelequia abstracta sin determinaciones concretas que marcan la acción social misma. Por lo menos, desde la revolución francesa, palabras como “igualdad”, “fraternidad” y “libertad” son campos de batalla en sí mismas: de disputa ideologica, simbólica y, a veces, material extrema. La gente se mata por palabras porque representan cosas muy distintas según el sujeto de enunciación. También se apropiaron de “libertario”, que viene de la tradición anarquista del siglo XIX y XX: los voluntarios de la guerra civil española del lado de la república. Las nuevas ultraderechas hablan en nombre de la libertad y de la república: dos grandes banderas de la izquierda y de los sectores populares. La república fue la gran bandera contra la monarquía absolutista, ahora resulta “absolutismo de mercado” y libertad que sólo se beneficien los dueños de la tierra. Son declaraciones falaces y cínicas porque se usan para servir intereses muy particulares. Hay que dar la batalla por recuperar esas palabras. Sartre, gran filosófo de izquierda, llevaba como bandera la libertad, pero siempre habló de libertad en situación, condicionada por la situación social, política, historica cambiante.