La imperiosa necesidad de pensar el presente

“Ensayos urgentes” compila reflexiones de diez especialistas de las Ciencias Sociales sobre el contexto político actual y lo que dicen y esconden los discursos y las propuestas que circulan.

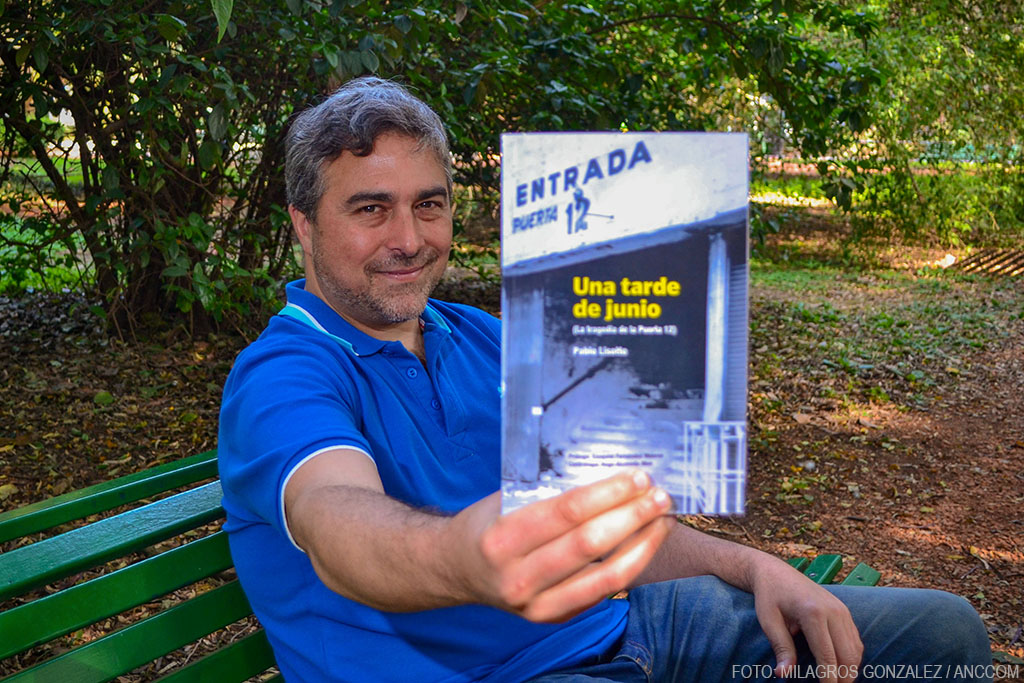

«Hay una multiplicidad de climas y percepciones de la realidad que creo se nos escaparon a los cientistas sociales», dice Guillermo Levy, compilador del libro.

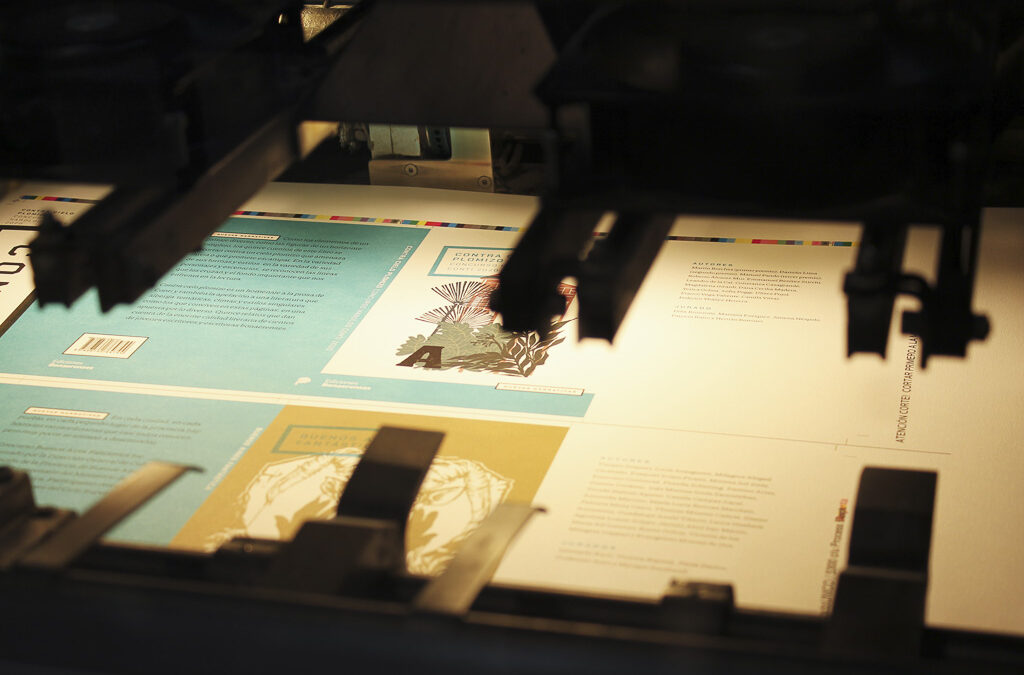

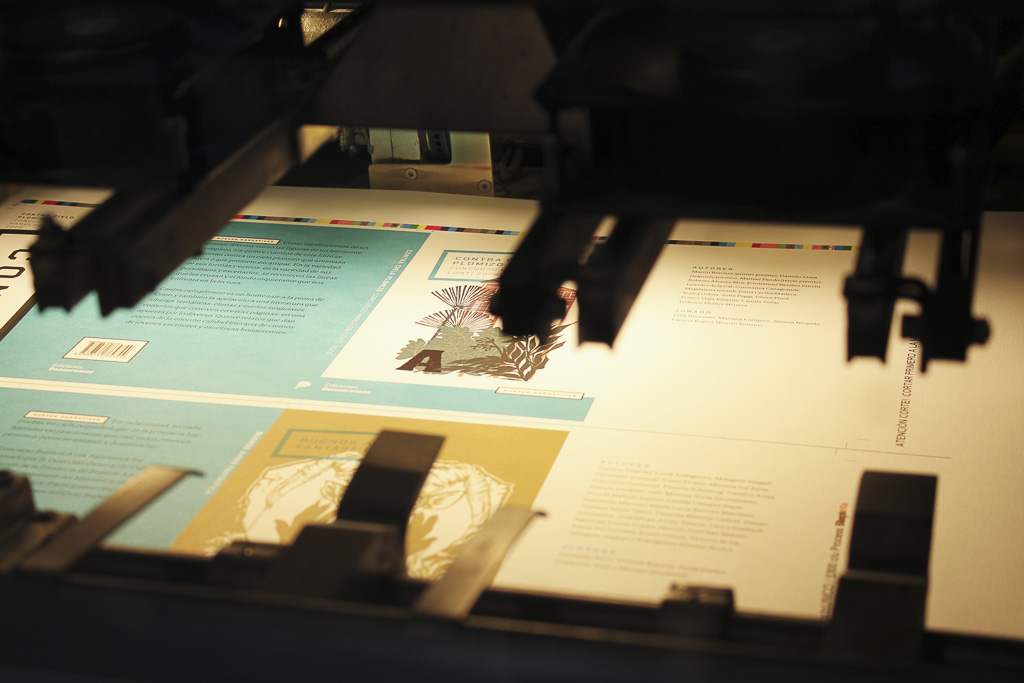

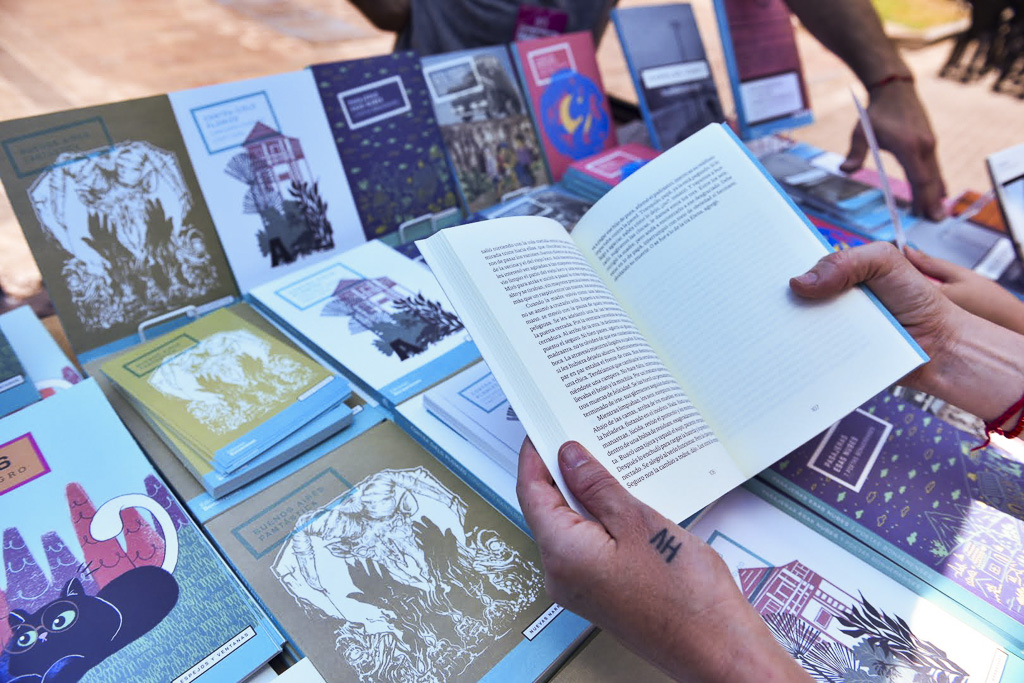

Ensayos Urgentes: para pensar la Argentina que asoma (Marea) es un libro que, como afirma Guillermo Levy, su compilador, se escribió en caliente tras los resultados de las elecciones PASO del 13 de agosto de 2023, donde Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, obtuvo el 29,86% de los votos. “Las elecciones PASO del 13 de agosto de 2023 nos dejaron con la sensación de que se habían quemado los libros con los que nos explicábamos el mundo y leíamos la política. Por eso decidimos volver a confiar en el libro como un dispositivo cultural de participación en el debate público”, se lee en el texto de contratapa.

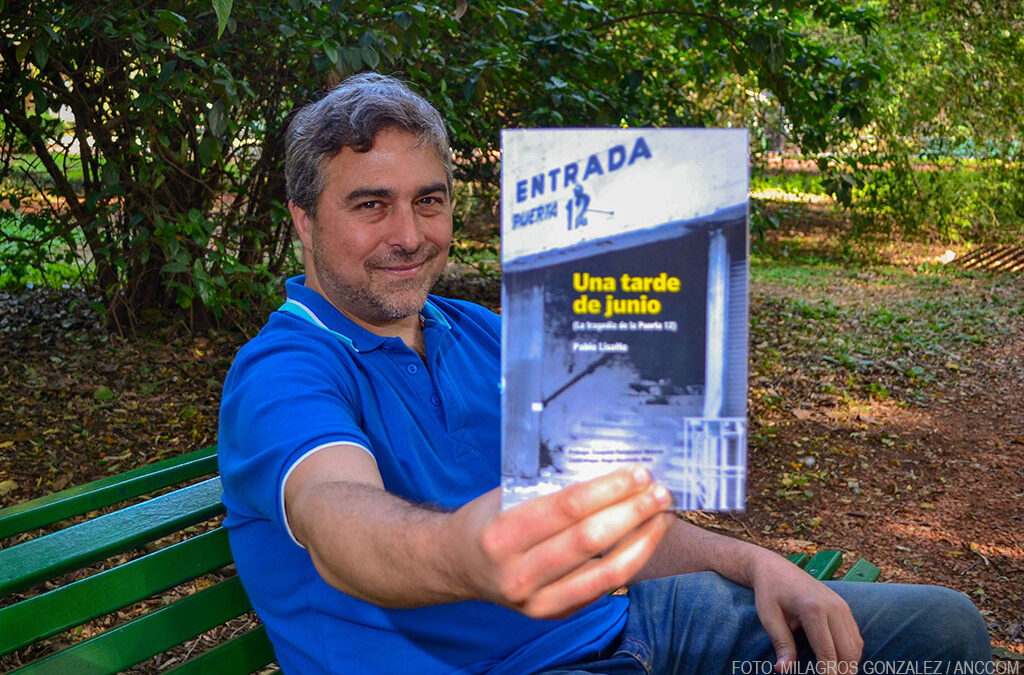

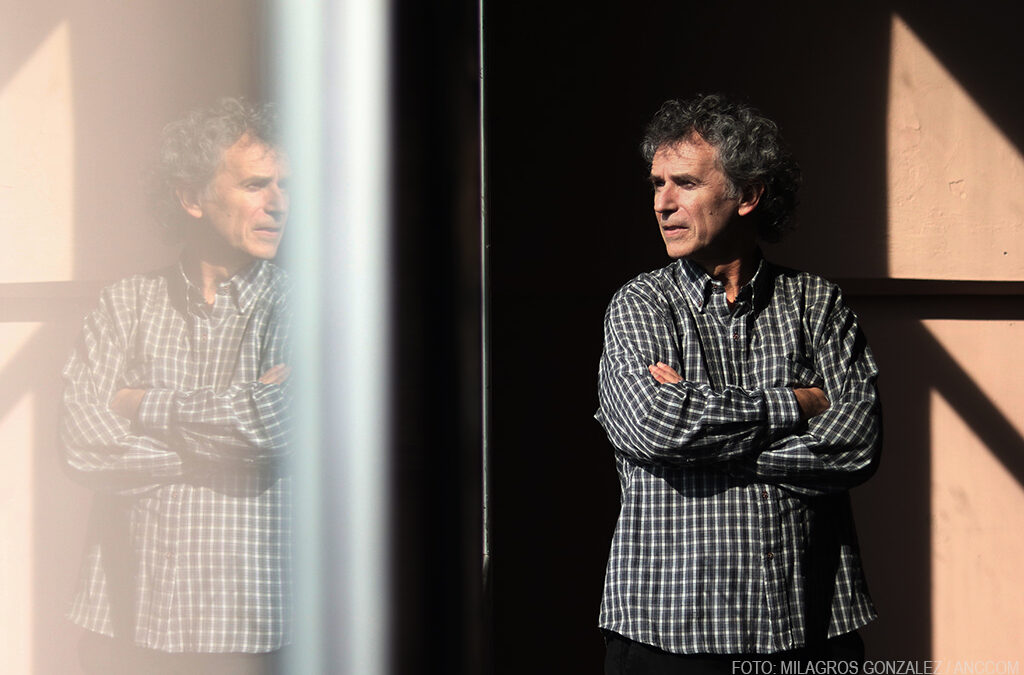

Según Levy, el objetivo era escribir un libro al costo, rápido, potente y de divulgación. El resultado son nueve ensayos donde un grupo de especialistas de las ciencias sociales, conformado por Ricardo Aronskind, Myriam Pelazas, Lucas Arrimada, Franco Sasso Videla, Daniel Feierstein, Yamila Campo, Mariano Juárez, Andrés Ruggeri, Ariel Goldstein y Guillermo Levy reflexionan con urgencia sobre el presente de la Argentina. En diálogo con ANCCOM, Guillermo Levy, sociólogo y compilador del libro, Ricardo Aronskind, economista y docente, Daniel Feierstein, sociólogo e investigador del Conicet, reflexionan sobre la publicación de Ensayos Urgentes.

“Estamos frente a la primera elección de los 40 años donde alguien que dice enfrentarse al peronismo, al radicalismo y la Iglesia católica, puede ganar una elección. Evidentemente la Argentina fue cambiando mucho estos años y en general no dimos cuenta del nivel de esas transformaciones. Hay una multiplicidad de climas y percepciones de la realidad que creo se nos escaparon a los ‘cientistas sociales’», reflexionó Levy.

Analizar el presente implica cierto desafío porque involucra un alto grado de incertidumbre y la constante evolución de variables que se entrelazan. “Pero a la vez, tiene un nivel de riqueza particular porque es un análisis que busca incidir directamente en los propios hechos que está analizando y en ese sentido es que este conjunto de ensayos lo que busca es poder pensar algunos elementos fundamentales de la coyuntura, con herramientas teóricas, consistencia y solidez y con la voluntad de incidir en el propio desarrollo de los hechos”, agregó Feierstein, sobre la publicación de Ensayos urgentes.

En su ensayo, Feierstein habla del odio y su relación con el surgimiento de las nuevas derechas. Para combatirlo, el autor considera que no alcanza con denunciarlo sino que también es necesario escuchar, que hay núcleos de verdad en aquello que se retoma. “Un núcleo fundamental tiene que ver con cierto posibilismo de la enorme mayoría del discurso político que hace que no se pueda construir esperanza sino que se plantea la frustración de aceptar lo existente como lo dado y ahí aparece algún horizonte de esperanza paradójicamente en el planteo de estas nuevas derechas”, afirmó.

Feierstein identifica como núcleos de verdad que la política no supo escuchar a los altos niveles de inseguridad sostenidos en el tiempo, que desembocan en un aumento de la violencia que afecta la vida cotidiana de los sectores populares, la denuncia de la corrupción generalizada del sistema político y a un conjunto de transformaciones identitarias. En relación a estas transformaciones, las adjudica a un nuevo modelo de establecimiento del lazo social, al efecto de las redes sociales y las transformaciones en término de identidades de género. Según Feierstein, hay un desmoronamiento de ciertos elementos clásicos de la construcción identitaria. Es en esta ruptura que se construyó una distancia cada vez mayor entre representantes y representados. “Se tiende a pensar la política como algo ajeno, oscuro y sucio. En ese sentido es donde se monta esta denuncia antipolítica de las nuevas derechas”, planteó.

En su ensayo titulado “¿La cuarta estafa?”, el economista Ricardo Aronskind refiere a distintas estafas que llevó a cabo la derecha en Argentina para imponer sus intereses y plantea a la dolarización que propone el candidato a presidente Javier Milei como una posible nueva estafa. El autor considera que hay ciertas fantasías alrededor del concepto de dolarización, como creer que implicaría el fin de la inflación y una mayor capacidad salarial. “Para poder realizar una dolarización -afirmó Aronskind- es necesaria una pulverización de los ingresos de las mayorías vía un incremento violento de los precios que no sería acompañada de un incremento salarial semejante. Eso significa cobrar en dólares pero también tomar el colectivo, pagar el celular, comprar remedios en dólares”. Otra de las fantasías asociada a la dolarización es el resurgimiento del 1 a 1 proveniente de la década de los 90. “Cuando un político ‘tira’ una palabra tan ambigua como la ‘dolarización’, que genera un montón de fantasías pero que no tiene nada que ver con la forma de implementarla y lo que ocurriría después, lo que está haciendo es jugar con la ilusión de la gente. En ese sentido, creo que es una estafa muy astuta con una forma ingeniosa de manipular a la gente, dejándote creer que vas a hacer algo distinto de lo que realmente va a suceder”, sostuvo el economista.

Otra cuestión que oculta la dolarización es la utilización de los recursos naturales como garantía. Aronskind consideró que en un escenario de dolarización, los recursos naturales están en juego peligrosamente. Una de las propuestas para dolarizar realizada por un asesor de Javier Milei, dado que el Banco Central no cuenta con las reservas necesarias para realizar una dolarización satisfactoria, es pedir un mega préstamo internacional, utilizando recursos naturales como los que se encuentran en Vaca Muerta como garantía. “Es una forma muy evidente de poner a disposición de los grandes financistas internacionales parte de las riquezas más importantes que tenemos. Esto demuestra que Milei representa intereses completamente externos a los de nuestro propio país”, concluyó el economista.

Ensayos urgentes: para pensar la Argentina que asoma (Marea) puede descargarse de manera gratuita acá.