Pobres niños

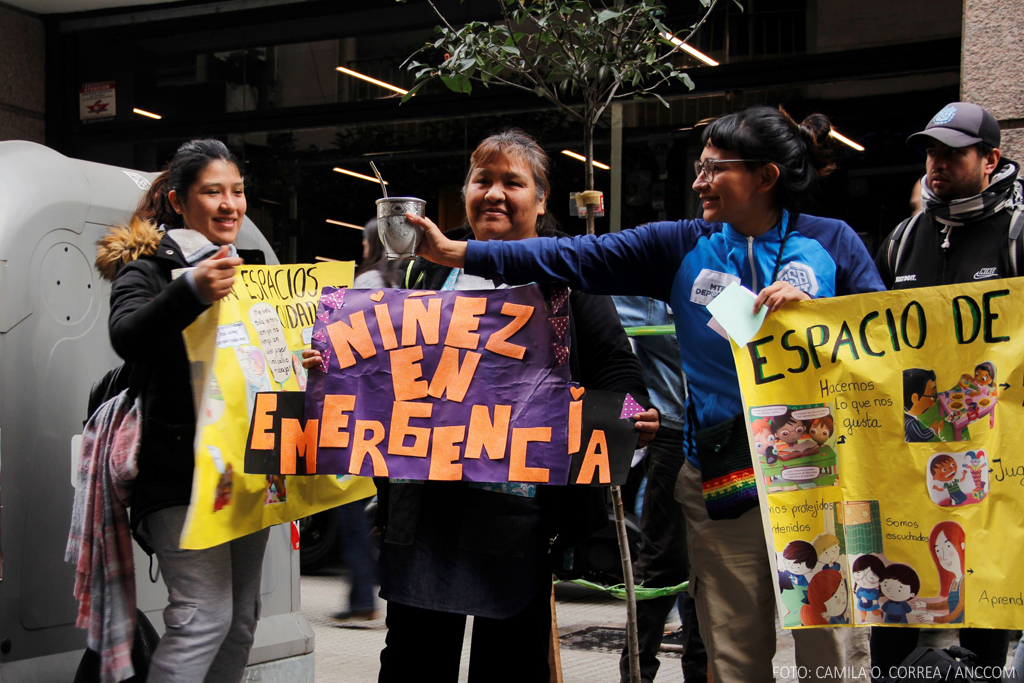

Las encargadas del cuidado de las primeras infancias de la UTEP se movilizaron para denunciar el ajuste del gobierno de Milei a los programas que contienen a las niñeces. Más de 30 espacios están en peligro de cierre y un millón y medio de chicos saltean una comida diaria.

Las trabajadoras del cuidado de las infancias de la economía popular aglomeradas en la UTEP se movilizaron a la puerta de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) a cargo del Ministerio de Capital Humano, para denunciar el desfinanciamiento a los espacios dedidacos a las niñeces y adolescencia a nivel federal, el recorte salarial y empobrecimiento de las cuidadoras. A esto se suma el incumplimiento en la entrega de alimentos, el estado crítico de los centros comunitarios y la falta de pago de los convenios vigentes y adeudados desde el año pasado.

La situación de emergencia se da en el contexto en que un millón de niñas y niños se van a dormir sin cenar y un millón y medio se saltean al menos una comida durante el día, según el último informe de UNICEF Argentina.

Una de las referentes de jardines comunitarios del Movimiento Evita, Daiana Gavelli, en diálogo con ANCCOM cuenta: “Hay más de 30 espacios de primera infancia que no tienen una respuesta y están en peligro de cierre porque desde que este gobierno asumió solo hubo desfinanciamiento. El salario de las trabajadoras se recortó y se congeló. Hoy son solo 78 mil pesos. No nos pagan los convenios de primera infancia, el Estado nos debe plata. No se renovaron nuevos convenios y la beca hoy por pibe es de 3.200 pesos. Nosotros estamos reclamando que se actualicen las becas, que se abran nuevos convenios, que nos paguen lo que nos deben y que se reconozca el salario de las trabajadoras”.

Cuidar, alimentar, enseñar y jugar.

Durante la movilización se desplegaron espacios y escenificaron momentos que buscaban reflejar y visibilizar el trabajo realizado en cada jardín. Desde libros, juegos de mesa, muñecos, dibujos, banderines y juguetes, hasta una rayuela con distintas frases como “los nenes también lloran”, “los colores son de todes”, “infancias libres”, “no es no”, “las nenas juegan a la pelota”, entre otras. También, formaron parte de la jornada, títeres gigantes, sostenidos por las trabajadoras con las consignas “educación de primera para nuestras infancias” y “basta de ajustes en las infancias”.

Las “seños», educadoras y cuidadoras, muchas de ellas llevando sus delantales azules, realizaron una ronda frente a las puertas del SENAF custodiada por dos uniformados y cantaron el arroz con leche con la letra reversionada: “Arroz con leche yo quiero jugar, en un espacio libre y con unidad. Que pueda comer, que pueda soñar, crecer con esperanza y en comunidad”. Otros cánticos y consignas que se escucharon fueron dirigidos a Sandra Pettovello: “Nuestros pibes tienen hambre los tenemos que cuidar” y “comer es un derecho, la casta no está acá”.

Evelyn Peluffo es coordinadora del espacio maternal Construyendo Futuro, Cartoneritos, y Trás Cartón. Contó que en el día a día se presentan situaciones de “más violencia, con más hambre. Nuestros chicos ahora meriendan el triple de lo que merendaban antes. Nosotros les damos la merienda y la cena, y la verdad que los chicos se comen todo, te devoran todo lo que hay. Se está notando mucho la necesidad. Damos recreación, hacemos juegos, talleres y tratamos de brindarles la contención que podemos a los chicos, ya que, no la están teniendo en casa. Los papás salen a las once de la mañana hasta las diez de la noche a cartonear, porque no alcanza. El papel bajó, el cartón bajó y es muy crítica la situación”. La maestro del jardín comunitario Mafalda y sus amigos de Máximo Paz Cañuelas, Romina González complementa: “Va más cantidad de chicos y se ve más necesidad en las familias, también. Estando en el jardín se ve todo: a los padres que se quedan sin trabajo, que no tienen para comer, que falta la ropa. Hay que estar ahí, ayudando siempre. Cumpliendo las necesidades de las familias”.

En relación a las condiciones laborales en las que se encuentran las trabajadoras del cuidado, el gobierno recortó el salario dejándolo en 78 mil pesos, desfinanció los convenios vigentes, dejó de repartir alimentos y congeló el monto de la beca por chico. Gavelli expresa que se encuentran “totalmente sobrepasados. Ya muchos espacios cerraron, otros redujeron su jornada y algunos se convirtieron en ludotecas. Entonces dejaron de ser jardines y espacios de primera infancia para funcionar dos veces al día, porque la verdad que el sueldo no alcanza. La gran mayoría que está ahí es por un compromiso con los pibes y las pibas porque por lo que te pagan, la verdad, no te rinde”. En sintonía con Gavelli, la secretaria de Cuidados Comunitarios de la UTEP, Celeste Ortiz, suma: “Esto arroja a más de 3500 cuidadoras que se encuentran hoy bancando estos espacios de primera infancia a pulmón y con el compromiso militante de cuidar a cada uno de nuestros pibes y pibas de nuestro barrio, cuando hay un Estado y un gobierno actual que lo que hace es no solamente desfinanciarnos sino también empobrecernos”.

Perseguir y postergar

Ante el reclamo, el Ministerio de Capital Humano decidió no dialogar con las trabajadoras y postergar la reunión. Una de las voceras, señaló: “Hoy nos fuimos y nos vamos con un sabor amargo porque es la tercera vez que nos patean”.

Además, durante el transcurso de la movilización y por orden del juez Julián Ercolini se llevaron a cabo dos allanamientos simultáneos de la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires: en la central de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de la UTEP y en un espacio de primera infancia. En referencia a esta situación, Celeste Ortiz denuncia la persecución y el hostigamiento y manifiesta: “Cuando toda nuestra reserva o el oro se lo están llevando a países extranjeros, nos están vendiendo la Patagonia, nos están vendiendo la Argentina y, sin embargo, las perseguidas son las que menos tienen”. Y finaliza: “No nos han vencido. Nos quieren desmoralizadas, nos quieren endeudadas, nos quieren desorganizadas, y la respuesta que nosotros les damos a eso y a la violencia que nos vienen ejerciendo a nosotras, es la organización popular. Vamos a seguir luchando para construir un presente y un futuro mejor para nuestras infancias y para todos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular”.