10 años de economía popular: del fortalecimiento a la resistencia

En el año internacional de las cooperativas, referentes de la economía solidaria repasan la última década. De la expansión a la trinchera. ¿Por qué algunos piensan que a pesar de la crisis el sector puede seguir creciendo?

En el décimo aniversario de ANCCOM, la agencia propone realizar un repaso sobre el cooperativismo y la economía popular en Argentina durante la última década, el estado actual y algunas reflexiones para proyectar el futuro, en el marco del “Año Internacional de las Cooperativas”, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2025.

En los últimos diez años, Argentina ha cambiado de conducción política cuatro veces, siendo el manejo de la economía la principal razón por la que los últimos mandatarios -Mauricio Macri, Alberto Fernández- no han podido reelegir y Javier Milei fue electo primer mandatario.

La economía popular en Argentina es un sector que abarca desde un vendedor ambulante, hasta cooperativas como Agricultores Federados Argentinos (AFA), organización que cuenta con 30.000 productores en todo el país. La historia del cooperativismo es extensa, y sus inicios tienen relación con la primera gran oleada de inmigrantes europeos a finales del Siglo XIX, en su mayoría obreros con ideas socialistas y anarquistas, que no casualmente también participaron del nacimiento del sindicalismo argentino.

Para Rodolfo Pastore, economista y sociólogo, la economía popular “Es un conjunto amplio de personas que se gana la vida con su trabajo a partir de actividades por cuenta propia o en forma asociativa”. Las cooperativas, según la actividad económica que realizan, pueden ser de trabajo, donde los asociados comparten su fuerza laboral, o pueden brindar servicios. “La falta de empleo registrado en el país en los últimos años ha ampliado los límites de la economía popular. En general, teniendo en cuenta desde el cooperativismo empresarial, hasta el cuentapropista, el estado de la economía popular es de crisis, en consonancia con el contexto del conjunto de las unidades económicas, de las pymes y de los sectores populares”. Pastore hace alusión a que “las tarifas aumentan, los ingresos y las ventas son bajas, y además, una serie de programas públicos que existían años atrás se han eliminado a partir de la política de ajuste, de reducción y de desestructuración del sustento estatal”.

Cooperativa de cooperativas

La Red de Alimentos Cooperativos se encarga de generar las condiciones para que cooperativas del sector agroalimentario puedan hacer llegar sus productos a distintas partes del país, de manera que los precios sean acordes a los costos de producción y logística. Además, tienen una fuerte impronta ecológica, minimizando la utilización de conservantes.

Este año, es su décimo aniversario, Miguela Varela, una de las referentes de la organización, explica cómo funciona el sistema que integra la Red. “Alimentos Cooperativos nace específicamente por la necesidad de un grupo de cooperativas de producción de alimentos, que tenían un problema central en poder orientar su producción a través de canales comerciales que sean justos, que sean solidarios y, sobre todo, que sean propios. Las comercializadoras tradicionales especulan y hacen que el productor financie el proceso comercial. Entonces surge la idea de crear un instrumento comercial propio” concluye.

La Red se operativizó con la creación de Alimentando, una cooperativa de trabajo en Buenos Aires. Hoy son más de cien las que forman parte del esquema comercial, que se ha ido complejizando y desarrollando. Actualmente posee un espacio de acopio y distribución mayorista en la ciudad de San Martín. Además disponen de espacios minoristas distribuidos en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de estos locales, Alimentos Cooperativos ofrece una variedad de productos agrícolas de cooperativas de todo el país, pagándole al productor el precio que sale su trabajo, con los costos que implican los traslados y la comercialización. Al respecto, la referente asegura que “no especulamos, no miramos cuánto sale la soja en la bolsa de comercio, y comparamos nuestros precios con las de las cadenas comerciales, nosotros tratamos de que sea siempre el mejor precio posible para consumidores y productores”. Los esquemas de ventas se diversificaron, y han logrado instalar una tienda de comercio electrónico desde donde se pueden hacer pedidos de todo el país.

Pensando en el cooperativismo como forma de vida, Varela hace alusión a “la solidaridad y la autogestión” como los valores fundamentales que atraviesan estas prácticas. “La mezcla de las dos da como resultado el cooperativismo, un sistema económico de toma de decisiones democrático, que en la Red de Alimentos Cooperativos lo traducimos en términos políticos, con dos conceptos que tienen que ver con la integración y la reciprocidad”. Dentro de un sistema que es cada vez más individualista, esta forma de trabajo debe luchar contra contradicciones internas en los individuos que forman parte.

Con el Programa de Infraestructura para Entramados Productivos Regionales, una política pública que se desarrolló durante el gobierno anterior, se han creado numerosas obras públicas para la comercialización y el acopio de alimentos de la agricultura familiar y la economía solidaria. Se instalaron sesenta módulos de comercialización directa, locales minoristas que hoy siguen vigentes. Sumado a esto, catorce centros de producción de alimentos en escuelas agrarias fueron también el resultado de esta política pública. Otro hito al que hace referencia Varela es la integración regional con países como Brasil, Uruguay, Chile, y Bolivia. “El año pasado firmamos un acta compromiso entre todos para, no solamente pensar políticas regionales, sino también esquemas de comercialización”. Para finalizar, Varela hace hincapié en la constitución del cooperativismo “como un actor económico más fuerte, pero sobre todo como un actor político más homogéneo, que nos permita poder sentarnos en algunas mesas de discusión, donde hoy no estamos”.

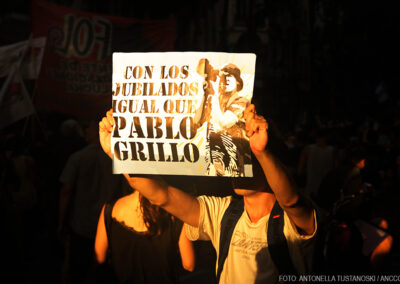

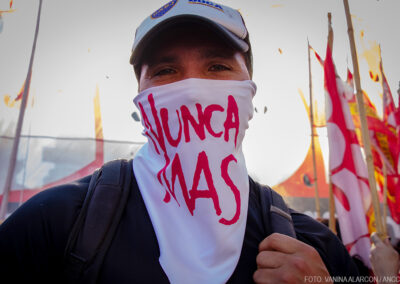

El león ataca

A partir del 10 de diciembre de 2023, con Javier Milei al mando del Poder Ejecutivo Nacional, la motosierra ajustó también a la economía popular y solidaria. Los programas que la impulsaban fueron reducidos o eliminados, las transferencias de dinero congeladas a pesar del 185% de inflación acumulada el último año, gran parte de la distribución de alimentos a comedores fue suspendida, entre otras medidas que perjudicaron al sector cooperativista.

Pastore plantea que sin dudas la crisis económica golpea fuertemente a la economía popular, y que las cooperativas están en una situación muy crítica. Ahora bien, en este contexto, “existen condiciones para potenciar estas economías. Lo que uno ve en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país, es que estas economías crecen. ¿Por qué? Porque la gente busca maneras de ganarse la vida, de generar circuitos económicos que le permitan salir adelante, y muchas de esas alternativas que encuentran tienen que ver con estas economías.»

Muchos especialistas coinciden en que se está generando un caldo de cultivo parecido al de los finales de la década de 1990 en Argentina, con la apertura indiscriminada a capitales extranjeros a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la iniciativa de privatizar las principales empresas estatales y el incentivo a pequeños y medianos comerciantes a importar productos que antes pertenecían a las cadenas del mercado interno, sumado a la baja del consumo y del empleo registrado, son fenómenos que hacen recordar lo que fue la última etapa del gobierno de Carlos Menem y el posterior estallido social del 2001.

Frente a esta comparación, Pastore señala que “estamos en una situación parecida, análoga, yo diría, más que igual. Obviamente nunca es igual, pero son momentos donde los problemas se vinculan al empleo, al consumo y a la falta de atención del Estado. Es una etapa donde el Estado achica sus funciones, en un contexto general de inestabilidad económica, sobre todo de situaciones en términos del tipo de cambio del dólar. También está presente la crisis del mundo del empleo asalariado registrado, y con la economía de plataformas, eso se ha expandido mucho más”.

El Moviento de Trabajadores Excluidos

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) surge a finales de 2002, en la conjunción entre académicos de la Facultad de Derecho de la UBA y cartoneros que buscando una solución al hambre que padecían. Por eso, conformaron una olla popular en la esquina de Tucumán y Agüero, en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahí, el MTE tiene una primera etapa asociada a la defensa del sector cartonero en la ciudad de Buenos Aires. Nicolas Caropresi, antropólogo y referente del movimiento, cuenta en conversación con ANCCOM que “lo que se estaba peleando era por un sistema de reciclado con inclusión social, porque lo que estaba tratando el movimiento era buscar alguna manera de legalizar y darle derecho al trabajo cartonero, sobre un replanteo de algunos posicionamientos políticos e ideológicos. La situación de desempleo es crónica, producto de la modernidad tecnológica y concentrada del capitalismo, hay un montón de gente que se está inventando su trabajo, lo que no tienen son derechos”. Vacaciones, ingresos mínimos, monotributos, aportes jubilatorios, obra social son derechos adquiridos por el MTE en conjunto con otras organizaciones sociales durante el primer período de su historia.

A partir del 2015, el MTE se despide del gobierno de Cristina Kirchner con una movilización al Ministerio de Trabajo, exigiendo por la personería social gremial de la CTEP. Esta personería la firma Jorge Triaca con la llegada del gobierno Macri, y es cuando el movimiento da un salto de institucionalidad para la organización del sector. Mediante una movilización en conjunto con la CGT, logran la sanción de la Ley de Emergencia Social en 2016, y emerge como política pública el salario social complementario para las diferentes ramas de la economía popular. Caropresi remarca que esta ley luego se fortalece con la Ley Nacional de Barrios Populares. “En ese momento creció lo que nosotros llamamos la rama sociocomunitaria, que es lamentable que crezca. El MTE no era partidario de hacer comedores populares. Nosotros decíamos que lo que había que organizar era el trabajo. Pero lo que empezó a pasar ahí es que mucha gente se empezó a acercar a nuestras cooperativas a pedir alimento, o a donde había una olla para el funcionamiento de la cooperativa, venía gente que ya no era la cooperativa a pedir alimento. Entonces, producto de la política macroeconómica de Macri, fue un aumento brutal de la gente que empezó a buscar asistencia en los comedores”, asevera el antropólogo.

En términos de infraestructura, de reconocimiento y asistencia, el trabajo cartonero mejoró exponencialmente desde 2015 hasta la actualidad. Hoy la labor va desde la concientización en escuelas sobre el correcto desecho de la basura, pasando por, la recolección en las calles y el posterior transporte a los centros de reciclado. Nicolás hace una aclaración en ese aspecto: “Antes el cartonero o la cartonera llevaba el material a su casa y el lugar de acopio era el patio, donde reciclaba los fines de semana. Hoy existen los centros verdes, hay gente en la calle juntando el material y hay gente que clasifica ese material en los galpones. Logramos armar una cooperativa de comercialización que abarca casi todo el país, eso nos ha permitido negociar el precio directamente con la industria, sacando del medio un eslabón que era el de los galponeros que solían estafar al que cartonea”.

Desde hace algunos años, la economía de plataformas irrumpió en el mercado laboral argentino masivamente. Para Caropresi, este tipo de trabajo tiene características muy similares a la economía popular. “Son salidas laborales que surgen más de una necesidad más individual que colectiva, aunque después se encuentran en la calle y frente a las amenazas se organizan de manera colectiva”, señala el referente de la UTEP. Lo cierto es que aún estos trabajadores no han sido interpelados por ningún tipo de organización, y en el imaginario colectivo de este sector hay derechos resignados de por sí. Caropresi apunta al “cambio de conciencia que han logrado en algunos sectores de la sociedad, que hay que revertir en una Argentina que ha sido famosa por los derechos de su clase trabajadora”.

Naciones Unidas declaró que la economía social y solidaria es fundamental para atender las necesidades de este tiempo, particularmente en lo que hace al trabajo, pero también para un desarrollo más sostenible. El único país que votó en contra fue Argentina.

Argentina contra el mundo

No es casual que Naciones Unidas, el año pasado haya anunciado que la economía social y solidaria es fundamental para atender las necesidades de este tiempo, particularmente en lo que hace al trabajo, pero también para un desarrollo más sostenible y anclado en los territorios de los que proviene. Esta declaración fue aprobada por todos los países, excepto uno, el país del presidente Javier Milei. Además, este 2025 se declaró el Año Internacional de las Cooperativas, reconociendo que este tipo de estructura empresarial tiende a derramar en el territorio, los ingresos que se generan, y tienden a generar formas productivas y económicas menos perjudiciales para el ambiente. Considerando estos aspectos, en todo el mundo está tomando fuerza esta concepción de que la economía social y solidaria tiene mucho futuro para que los Estados la potencien y promuevan.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros organismos internacionales recomiendan generar un proceso de sostenibilidad económica, donde la capacitación es un pilar fundamental para llevar a cabo este proceso. Rodolfo Pastore cuenta que en la Universidad de Quilmes se han creado carreras y programas para enseñar a formar cooperativas y saber administrarlas. “Yo creo que serían muy importantes ampliar esos programas de acompañamiento técnico, de capacitación, de incubación cooperativa. Junto con eso, se necesita asociarse con otras entidades, como centros de formación profesional y brindar tecnologías que sean apropiadas para el trabajo”, concluye Rodolfo, con vistas al futuro de la Economía Social de nuestro país.