Las Águilas Blancas de Polonia (y Argentina)

A todo o nada, Argentina buscará su segunda victoria para consolidar el pase a los octavos de final en Qatar. ¿Cómo vivirán el partido en el Polonia Fútbol Club de Burzaco y en el Café Polaco de Palermo?

El tercer y último desafío que tiene la Selección Argentina, en el marco de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, es Polonia, equipo que empató sin goles en su debut mundialista contra México y viene de derrotar 2-0 a Arabia Saudita con tantos de Piotr Zieliński y Robert Lewandowski, sus dos principales figuras.

David Oczkowski es un argentino, nieto de polacos, que en 2003 se recibió de entrenador y en 2005 sumó experiencia al trabajar para Central Ballester, de la primera D. En 2006 se incorporó a Polonia FC, equipo afiliado a la AFA que milita en la liga de Luján, donde actualmente es el director deportivo. El club surgió ese mismo año como una iniciativa del entonces embajador de Polonia en nuestro país, Stanislaw Stefan Paszczyk, con el fin de reclutar jóvenes para el fútbol polaco. Cada dos años se consolida el proyecto con viajes a ese país con un grupo de 18 chicos que disputan amistosos con clubes locales, que luego eligen los jugadores de su interés. En la actualidad hay cuatro chicos que juegan en ese país en divisiones menores. En diálogo con ANCCOM, Oczkowski explica las diferencias que nota entre los jugadores de ambos países: “Polonia es un pueblo bastante futbolero, podemos encontrar igualdad en cuanto al gusto, pero en lo deportivo hay diferencias. Acá tenemos jugadores más técnicos y ellos son más de lo físico, la fuerza, el choque y ser potente en los 90 minutos. En lo cultural, que un argentino se adapte al fútbol polaco es muy difícil por su idiosincrasia, el idioma y el clima que es muy hostil en invierno”.

Las “Águilas Blancas” participaron ocho veces en Copas del Mundo. Solo una vez ganaron en su primer partido, en Alemania Federal 1974, donde derrotaron 3-2 al conjunto argentino. Luego alcanzaron el tercer puesto tras ganarle 1-0 a Brasil. En España 1982, también obtuvieron el tercer lugar al vencer 3-2 a Francia; así cerraron su época dorada. En México 1986 solo alcanzaron los octavos de final y en el resto de sus participaciones nunca superó la fase de grupos.

“Vamos a encontrar una Polonia que va a esperar a Argentina, que no va a arriesgar. Tiene un planteo muy defensivo, no le va a jugar al fútbol de igual a igual a la Selección porque sabe que va a perder, que no tiene el pie ni los jugadores para hacer ese tipo de juego. Va a esperar en su cancha tranquilamente mientras que Argentina haga todo el desgaste posible y tratará de contragolpear alguna pelota que le quede para salir jugando rápido”, remarca Oczkowski.

Dos polacas en Argentina

Joanna Kaczanowska es una antropóloga polaca que vino a vacacionar a Argentina en 2015, en principio, por dos meses. Se sintió tan cómoda y vio tantas oportunidades que se enamoró de este país: “No pensaba que fuera a quedarme tanto tiempo, pero al final hice mi vida acá, no digo para siempre porque uno nunca sabe qué va a pasar, y no sentí tanto el choque cultural porque a Buenos Aires lo sentí bastante europeo, esperaba más la onda latina, tan exótica como el Caribe”. No obstante, marca algunas diferencias: “Acá los colectivos no llegan a tiempo; en Polonia siempre hay horario y está mucho más ordenado: acá se puede esperar una hora. También, lo que me gusta muchísimo es que la gente es mucho más abierta y se interesa por mi país, mientras que nosotros somos más cerrados, porque primero hay que ganarse la confianza”.

Natalia Karasiewicz es una polaca cuyo corazón fue robado por un argentino en el continente europeo, motivo por el cual vive desde hace nueve años en Quilmes. Hay cuestiones a las que todavía no se adapta y que le sorprende de los argentinos: “Cuando entran a la casa no se sacan sus zapatillas como en Polonia, hay hombres que se saludan con un beso, se pueden pagar zapatillas en cuotas, cuando voy a un negocio me llaman ‘gorda’ o ‘negra’, aunque sé que no es algo para ofenderse, y comen mucho en la cena y en un horario muy tarde, mientras que en mi país es liviano y temprano”. Aun así, hace ciertas cosas para sentirse cercana a su patria: “Para navidad en casa hacemos galletitas de jengibre, aunque acá hace mucho calor para comer eso porque esas galletitas te calientan un poco. En Polonia, Navidad es en invierno. También, mis dos hijos van a los scouts polacos en donde aprenden sobre la cultura y tradición polaca”.

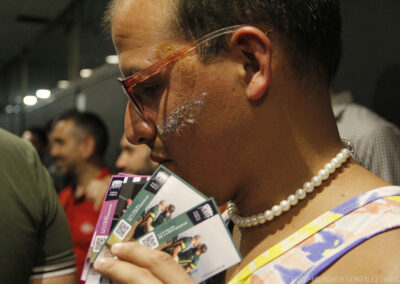

Joanna y Natalia se conocieron en Argentina, pegaron buena onda y en julio de este año decidieron organizar en Palermo un evento mensual llamado “Café Polaco”, un espacio para aprender el idioma y cultura de Polonia e intercambiar experiencias de una forma descontracturada. Está abierto a todo público, tanto polacos de nacimiento como descendientes, gente que tiene que viajar por trabajo y jóvenes que no tienen ninguna conexión con el país pero que están interesados en la cultura. “Nos acostumbramos por la pandemia a las clases online, solo mirarnos por la pantalla y eso me parecía malo. Lo hicimos porque creíamos que había que salir y juntarnos, para que otras personas hablen sobre Polonia en un lugar”, afirma Natalia. “Una vez vinieron chicos que tocan la guitarra y el piano y aprendimos canciones, pero no solamente las que conocían los abuelos, sino también otras más nuevas para que también vean que Polonia no es solamente la Segunda Guerra Mundial y el sufrimiento. Esto era algo más divertido, porque la idea es salir un poco de esa imagen que mucha gente tiene y lo logramos”, agrega Joanna.

¿Por quién hinchar?

David Oczkowski quiere que Argentina gane el partido más allá de que trabaja con Polonia y que sus abuelos eran polacos, pero cree que a veces los argentinos pecan de soberbios: “Me ha pasado a mí como entrenador de decir: ‘Nos llevamos el mundo puesto porque somos Argentina’ y la verdad no es así, porque quedó demostrado que en la cancha son 11 contra 11 y el Mundial ha tenido sorpresas y va a seguir teniendo sorpresas por una sencilla razón: hoy se equiparó todo. Antiguamente quien pegaba más era el campeón, porque antes el fairplay no existía y en mundiales anteriores había que ser bien guapo para jugar esos partidos; salías con las patadas bastante marcaditas. Hoy en día con el fairplay y la tecnología del VAR hoy eso se equiparó y además se equiparó mucho más con el físico, si no llegas bien físicamente a un mundial no lográs el objetivo que es jugar una final”. Y añade: “Acá somos pasionales, si Argentina pierde y queda eliminado es una catástrofe y estamos todos dos o tres días lamentándonos. En Polonia no, lo entienden como que es un juego”.

Joanna Kaczanowska no va a poder ver el partido porque justo a esa hora se tomará un vuelo hacia Polonia, aunque explica sus sensaciones sobre el fútbol local y los posibles resultados: “En mi país nunca fui a un partido en mi vida. No soy muy futbolera y acá cuando llegué quería conocer, así que tuve la oportunidad de ir a ver dos partidos. Me parecía muy familiar y alegre el ambiente en la cancha, además como soy antropóloga me encanta observar situaciones y me perdí un gol por mirar a la gente. Voy por Polonia, pero tengo tantos sentimientos hacia Argentina que no me va a molestar si gana. Por ahí es mejor que no esté acá, porque si pierde Polonia se me van a reír y si gana me van a matar”.

Natalia Karasiewicz tampoco se interesó por el futbol por más que su papá es fanático de este deporte y sus primos jueguen en equipos polacos. Siente que se contagió por este país tan futbolero y su esposo, motivo por el que estuvo con los nervios de punta al ver el debut de las “águilas blancas” ante el conjunto mexicano. Ahora cada uno hinchará por su país, pero su hija de ocho años tiene el dilema de compartir el cariño por ambas naciones. En la escuela le dieron la consigna de imaginar y dibujar su propia mascota para el mundial y ella creó a Lili, una bandera que combina los colores de los dos países y tiene una corona dorada sobre su cabeza, idea que probablemente replique sobre su rostro para el partido: “Me dijo: ‘No sé qué voy a hacer. No sé qué bandera pintar en mi cara, me parece que en un lado voy a poner Argentina y del otro Polonia. Amo los dos países’».