Peronismo online

Macarena Gazcón (29), Sofía Scapeccia (29) y Florencia Feijoo (36) son quienes están detrás de Armys Peronistas, un medio digital que nació de un grupo de fans del K-pop y siguió organizando colectas para reemplazar al Estado que se retira de la ayuda social. De las redes sociales al bordado.

Army, armada en español, es la denominación que reciben los fanáticos de la famosa banda pop coreana BTS formada en 2013. Millones de personas de todo el mundo, de edades variadas, pero sobre todo mujeres se convirtieron en sus fans. En la Argentina, ese fanatismo se conectó de manera inesperada con la política para formar las Armys Peronistas (AP).

En estos tiempos de desprestigio de las instituciones políticas, no es raro escuchar frases que descalifican a los militantes partidarios que los tildan de fanáticos y, por ende, carentes de pensamiento crítico. Tampoco sorprende que los artistas musicales se vinculen a causas políticas. Al menos en Argentina, donde uno de los géneros más populares, el rock nacional, tuvo desde sus orígenes un fuerte componente social y político. Sin embargo, sí es llamativo la asociación entre cantantes coreanos, provenientes de una industria como la del K-Pop, que rara vez se vincula con cuestiones políticas, y uno de los movimientos con mayor peso específico en la historia política argentina.

Una de sus fundadoras, Florencia Feijoo, cuenta cómo llegaron a esta extraña combinación durante las elecciones presidenciales de 2023: “Al principio fue una joda que se me ocurrió después de ver como otros fandoms hacían lo mismo. Lo propuse desde mi cuenta personal y otras chicas me respondieron que lo hagamos. Armamos un grupo, lo hablamos, decidimos crear una cuenta de twitter y sacar el comunicado, pero en ese momento solamente pensamos en publicar eso y ya está”.

En su primer comunicado AP pidió: ‘’Convocamos a nuestras hermanas y a toda la ciudadanía argentina a que no voten por Javier Milei. Somos conscientes que dentro de Army hay quienes lo votan. A ustedes llamamos a la reflexión activa, a que relean las letras de BTS, sus discursos, opiniones y los artistas que ellos recomiendan. Sus posicionamientos y mensajes no tienen nada que ver con un partido que profesa el odio, la violencia y el desprecio hacia el otro”. El mensaje terminaba: “Por una patria más justa, soberana, disidente, feminista y plural donde quepamos todos’’.

Sin embargo, lo que puede haber nacido como un chiste se desarrolló como un espacio en el que hacer política desde la alegría y la inclusión, lejos de formas más rígidas de las que algunos, sobre todo jóvenes y en particular mujeres, se sienten expulsados. Con esa alegría, los militantes organizan acciones solidarias y encuentros para compartir, debatir, reflexionar. Desde X (ex twitter) e Instagram, con la incorporación más tarde de un blog, militan reivindicando al peronismo con una gran impronta feminista.

¿Por qué después de las elecciones continuaron usando la cuenta como un medio?

Macarena Gazcón (MG): Porque perdimos. El panorama de ‘qué hacemos ahora’ fue bastante desolador.

Florencia Feijoo (FF): Apenas se anunciaron los resultados hicimos un space [una reunión en vivo con audio en X] porque había gente que estaba completamente asustada por el discurso de odio y ahí fue donde dijimos “no podemos no hacer nada”. No sabíamos cómo referirnos o qué hacer. Hubo gente que nos empezó a demandar un espacio político y nosotras decíamos: “No tenemos herramientas ni sabemos cómo”. Así fue como decidimos dedicarnos más a las redes y a acciones sociales puntuales.

MG: Surgió la idea de hacer colectas porque teníamos una conocida que es fan de BTS y tiene un comedor. Nosotras no nos podemos juntar tan seguido porque no vivimos tan cerca y aparte todas laburamos, estudiamos, pero sí podíamos ayudar de esa forma.

Sofía Scapeccia (SS): Hay un montón de registro de acciones y donaciones que hicieron las Armys en diferentes partes del mundo y esto no es más que replicar ese modelo. Nosotros lo que podemos hacer acá es juntar plata para un comedor o comprar los regalos de Navidad. A veces decís que no es mucho, pero después te enterás de todas las bajas de planes y ayudas que hizo el Estado nacional y entonces se vuelve necesario que alguien suba un CBU y junte plata. Las Armys se mueven bastante en ese sentido. Cuando sale el primer DNU fue donde pensamos en que podíamos mantener la cuenta como medio independiente para poder explicar mejor qué significaba y bajarlo a un idioma que se entienda. Hicimos también un hilo en twitter explicando cosas del 2001, sin entrar en términos económicos, desglosando esa información y tratando de explicarla como lo entiendo yo como ser humano común que no tiene ni idea de economía.También pensamos en que por ahí muchos de los que nos siguen militan en otro lugar, como yo, pero también consumimos muchísimo internet que fue el primer terreno donde nos ganó Milei. De alguna forma fue una manera de decir “No son los únicos que están acá”. Lo que hacemos es una forma de militancia, claramente muchísimo más online, pero de esta forma podemos ayudar.

FF: Se agrupó gente que estaba suelta. Se terminó formando una comunidad porque a veces cuando nos juntamos viene una madre con su hija, o con los padres, con la abuela, con la tía. Incluso hoy nos siguen personas que no les gusta BTS pero les parece copado el contenido que subimos.

¿Por qué Armys y por qué peronistas?

SS: La identidad se construye a partir de lo que te representa y consumís. En nuestro caso, aunque muchas somos peronistas de distintos palos, coincidimos en que la relación entre el peronismo y BTS está en el amor al otro. Ese amor al otro es “La patria es el otro”, es la noción de justicia social. Vos seguís a una banda porque te gusta su música, pero después los ves hablando sobre educación pública, salud pública, donando a causas sociales, yendo a la ONU a hablar sobre identidad de género. Ahí es donde decís: “Esta gente tiene lo que yo conozco como conciencia de clase”, y por lo menos en nuestra ideología, esa conciencia de clase nos la dio el peronismo. Ahí está lo parecido. En algún punto son cosas distintas, pero si vas más allá de lo estético, el mensaje que deja BTS no es tan lejano al peronismo. Solo que está en coreano

FF: Todo el mundo piensa que somos más chicas, que porque nos gusta BTS tenemos 12 años. Es gracioso, a veces hay comentarios de “Ay, escriben re bien”, como si ser menor implicara que no podés escribir bien o no podés tener una ideología. Es una doble infantilización: a las adultas nos tratan de adolescentes por nuestros gustos y a las adolescentes de niñas bobas. BTS tiene capas y hasta donde vos querés, entendés: algunas se quedan con el ‘love yourself’ [amarse a sí mismo], que es el mensaje más simple. Pero para mí no hay manera de no ver su postura política en sus canciones y en sus acciones. Son artistas y su mensaje los trasciende. Hay muchos discursos de que no hay que meterlos en política, pero ellos son súper políticos. Toda la época preelectoral en Corea del Sur estuvieron con el presidente Moon, que es del lado democrático.

Con ustedes, BTS

BTS es la joya del pop Coreano conocido como K-Pop. La banda llenó Wembley entre otros estadios y tiene 75 millones de seguidores en Instagram. Una palabra suya llega a millones en el mundo. También es un grupo con una gran impronta social, que apoyó la campaña Black Lives Matter en el 2020. Con ese modelo, millones de seguidores, como AP, realizan en distintas partes del mundo campañas de donación u otras actividades en su nombre. Uno de los hechos recientes y llamativos fue la convocatoria de las fans coreanas a participar en las marchas de protestas para la destitución del presidente Yoon Suk Yeol, luego del intento fallido de aplicar la Ley Marcial el pasado 3 de diciembre. Lo que arrancó en 2013 como una “boys band” de la industria se fue transformando en bastante más.

En el caso de AP, si bien produce una gran cantidad de contenido militante, no deja de funcionar como un medio descontracturado. Su propuesta incluye no solo información política y social, sino también noticias del mundo del entretenimiento y el espectáculo, relacionadas o no con BTS, además de recomendaciones culturales de diversa índole.

¿Por qué decidieron diversificar su contenido?

FF: Es un poco validar también el ocio y el reírse entre tanta mierda. Antes de que los miembros de BTS empezaran el servicio militar, transmitimos algunos de sus programas de entretenimiento o recitales. La idea era juntarse dos horas aunque sea de manera virtual y distraernos de que la vida es una cagada, no te alcanza la plata, la estás pasando mal.

Cuando sumamos las recomendaciones fue desde el lado de que todo no sea tan solemne y correcto. Por ahí leíste un cómic o un libro de poemas y te gustó y lo querés compartir. No todo tiene que ser educativo o tener sentido. También tiene que ver que por ser mujeres siempre estás justificando el “No es tan estúpido como vos creés lo que yo consumo”. Eso también nos pasa mucho con BTS, que siempre que nos hablan de BTS salimos a decir: “No, pero mirá las letras, mira de lo que hablan”. La validación del ocio también es peronismo. El ocio es un derecho humano.

SS: Cuando hay fechas importantes como el 8M, el 3 de junio, intentamos que sí sea desde el ocio, pero que tenga algún guiño a ese acontecimiento. Empezamos a invitar a otros integrantes de la comunidad a que hagan sus recomendaciones, que no seamos solo nosotras tres hablando. Es una forma de darle visibilidad a sus voces. Ahora que empezamos con los videos hay otras chicas que nos ayudan.

Para el 24 de marzo, realizaron una visita a la ex-ESMA ¿Cómo surgió esa convocatoria?

FF: Empezamos a pensar en publicar cosas fuera de las efemérides, de las colectas, cuestiones más culturales que es lo que también vemos reflejado en BTS: la revalorización e importancia por la cultura propia. Fuimos a la ex-ESMA porque es un espacio que nadie sabe qué le va a pasar en estos próximos tres años, y que no veo muchos medios comunitarios yendo a ver cómo se siguen sosteniendo o en qué condiciones están sus trabajadores. Es una manera de resignificar el espacio, de que no quede en el olvido.

Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Evita K-Popper

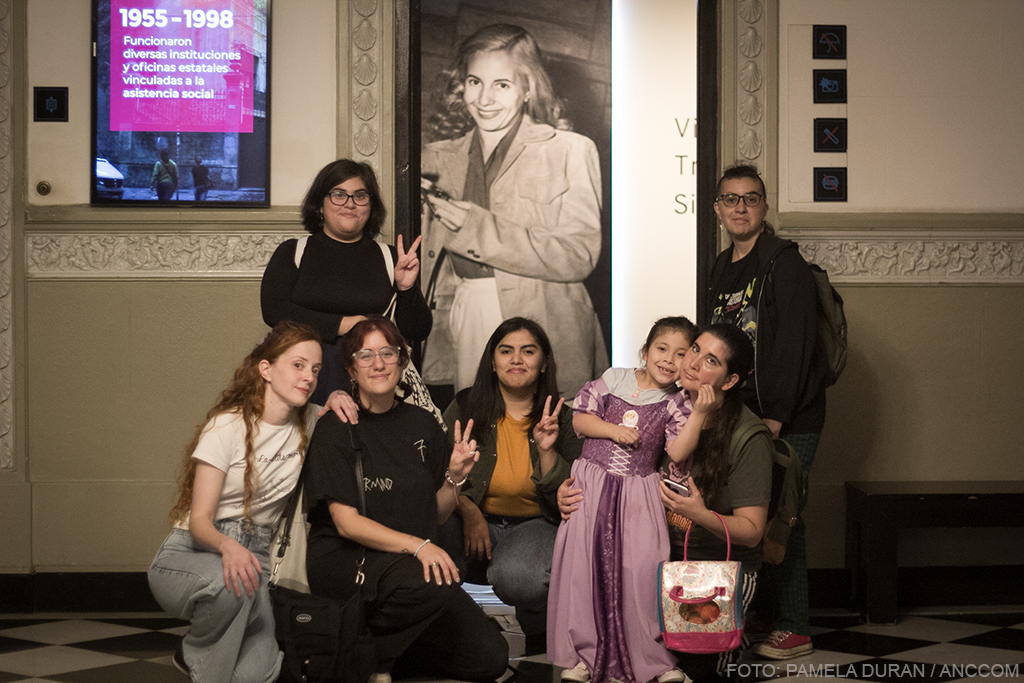

El sábado 3 de mayo las AP visitaron el Museo Evita. Durante la jornada, realizaron un recorrido guiado que luego compartieron en sus redes sociales y participaron en un taller de bordado. Jimena, una seguidora de 34 años, destacó la necesidad de este espacio que se formó gracias a AP: ‘’Es una comunidad donde nos podemos vincular, donde hacemos actividades, colectas, vamos juntas a las marchas. No solo desde la cercanía ideológica y política, sino también desde el goce en algo común. La comunidad es la única forma de crear lazos sociales. Estamos generando un espacio que también es bueno para las generaciones venideras, para que puedan empezar a forjar su identidad política y que no lo hagan en la completa desolación y orfandad de lo que es la hostilidad de las redes. Tal vez nosotros podemos darle un sustento político de algún tipo porque con la desaparición de los terceros espacios también están desapareciendo las oportunidades de desarrollar el yo político y el yo social de las juventudes’’.

Camila, de 24 años, también celebra la iniciativa: ‘’Es un gran laburo el que hacen las chicas. Porque además no se quedan solo en Buenos Aires, tratan de hacerlo más federal. Con las colectas buscan que no se reduzca todo acá y también comparten lo que pasa en el resto del país. En los medios hegemónicos hay mucho menosprecio por el interior. Cuando pasó lo de Bahía Blanca todo el mundo lo cubrió pero no se habló las inundaciones de Jujuy que fueron terribles’’.

«Hablamos mucho en la comunidad del hartazgo de las internas. Parece que está todo el mundo en un cumpleaños debatiendo cosas que no tienen sentido en este momento. Tampoco tenemos ganas de seguir militando a cualquier candidato. Lo único que nos interesa es que la derecha deje de hacer mierda el país y que la gente de mierda vuelva a tener vergüenza de ser gente de mierda», dice Feijoo.

Elecciones y proyectos a futuro

¿Qué planes tienen para este año?

FF: Con respecto a las acciones solidarias este año decidimos hacer menos cantidad por una cuestión de darle respiro a la gente porque muchos nos hablaban de que habían colaborado en Navidad y querían colaborar de nuevo para el inicio de clases pero no podían. Cada vez hay más gente necesitando ayuda y cada vez hay menos gente que la puede dar. Por eso se nos ocurrió ir a la ex-Esma o al Museo Evita: hacer actividades en conjunto que no impliquen entradas y pueda ir la mayor cantidad de gente. Algunas son más serias, más interesantes, otras son solo para ir a divertirse un rato a un lado.

SS Ahora buscamos hacer cosas que tengan un impacto más cultural, que no sea solamente subir información. El otro día que fuimos a la ex-ESMA, primero la recorrimos pero después estuvimos una hora tomando mate, hablando de cosas que tenían que ver con eso y compartiendo experiencias y sacando conclusiones. Al inicio de clases, a su vez, colaboramos con una escuela rural de Santiago.

FF: Con las elecciones hay una cuestión que hablamos mucho en la comunidad y es el tema del hartazgo de las internas, que parece que está todo el mundo en un cumpleaños debatiendo cosas que no tienen sentido en este momento. Tampoco tenemos ganas de seguir militando a cualquier candidato. Lo único que nos interesa es que la derecha deje de hacer mierda el país y que la gente de mierda vuelva a tener vergüenza de ser gente de mierda. Preferimos volcarnos en lo crucial que es poder ayudar. Cuando llegue el momento de las elecciones en la provincia veremos qué hacer. Pero hay también una cosa que pasó también en las elecciones presidenciales: los que votaron a Milei no eran todos del núcleo de Milei, era gente que estaba cansada y decidió votar cualquier cosa, y al margen de lo que yo pueda pensar de ellos, ahora pasa lo mismo, quieren votar otra cosa pero no hay ninguna propuesta clara sobre nada.

S.S: Creo que también uno de los objetivos es decir que hay una alternativa posible. En algún punto es generar una comunidad un poco más fuerte, de reforzar este espacio seguro donde nos podemos expresar. Hay mucha gente que se quedó sin espacio en militancia o que no está conforme, y que se quiere cagar de risa, pero al mismo tiempo hacer algo útil. Las militancias últimamente tienen esto de juzgarte, de que si no pisaste ocho barrios no militás, no sos peronista. Lo que hay que hacer es abrir más espacios, donde se pueda colaborar y donde las acciones individuales se puedan transformar en colectivas y sean más significativas.

FF: Mucha gente nos habla pidiendo unirse al grupo de whatsApp porque estaban en una organización y se fueron, o querían involucrarse de alguna manera pero sin que sea en sí militancia política, y terminó cayendo toda esa gente acá. Muchas compañeras se alejaron de espacios políticos por el machismo. Ahora está el discurso de los valores tradicionales que es a nivel mundial, y que está pasando en todos los partidos políticos. Muchos ven a AP como un lugar seguro porque saben que si sos mujer, si sos trans, si sos gay, acá no hay problema. Esto no es solo un espacio donde te informas sino también te conmovés. Cuando estábamos en la ex-ESMA terminamos todas llorando, reflexionando. Ahí decís esto es lo que buscamos hacer, que tal vez en otros lugares no se valora. Si no hay política de Estado, tiene que haber grupos de gente que se organicen para conseguir algo. Solos no vamos a llegar a ningún lado. La propuesta es juntémonos, charlemos de lo que nos pasa, nos preocupa y organicemos y hagamos algo dentro de lo que podamos. La comunidad es, para mí, lo más importante que se fue generando.

Armys Peronistas podría definirse en un inicio como un medio cultural-partidario, como aquellos primeros diarios que solían circular entre personas con ideas comunes. AP terminó generando una comunidad abierta a cualquier persona que se sienta interpelada a participar colectivamente de distintas formas que combina lo digital y lo territorial. Esta militancia no está exenta de una dimensión afectiva y simbólica que se sintetiza en el lema ‘’El peronismo te llega en algún momento y los BTS te abrazan en algún momento’’. Sus integrantes transmiten un mensaje de amor al otro, de empatía y justicia social, valores que ellas mismas identifican tanto con BTS como con el peronismo.