“El endeudamiento explica cómo Chile toleró tanta desigualdad”

Marco Enríquez Ominami fundó el Partido Progresista de Chile en 2010, también es integrante fundador del Grupo de Puebla. Entre 1990 y 2009 había militado en el Partido Socialista. Fue diputado en el período legislativo 2006-2010, en representación del distrito N° 10, en el que se encuentra la capital, Santiago. Además, fue candidato a presidente en 2009, 2013 y 2017. Su trayectoria está signada por la política desde el inicio en la militancia universitaria.

Marco Enríquez Ominami fundó el Partido Progresista de Chile en 2010, también es integrante fundador del Grupo de Puebla. Entre 1990 y 2009 había militado en el Partido Socialista. Fue diputado en el período legislativo 2006-2010, en representación del distrito N° 10, en el que se encuentra la capital, Santiago. Además, fue candidato a presidente en 2009, 2013 y 2017. Su trayectoria está signada por la política desde el inicio en la militancia universitaria.

Actualmente se encuentra inhabilitado para votar y participar en elecciones por el Servel (Servicio Electoral Chileno). Este sábado que pasó, presentó un recurso de protección en contra del Servicio Electoral Chileno para recuperar sus derechos ciudadanos y políticos que le fueron sustraídos en el marco de un proceso judicial abierto en su contra por fraude de subvenciones durante su campaña en 2014.

En las elecciones presidenciales de 2009 obtuvo el tercer lugar con un 20% de los votos. En esa elección, apoyaron su candidatura el Partido Humanista, el Partido Ecologista, el Movimiento Amplio Social (MAS), el Movimiento SurDa, el Movimiento Red Progresista, el Movimiento Regionalista y el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS).

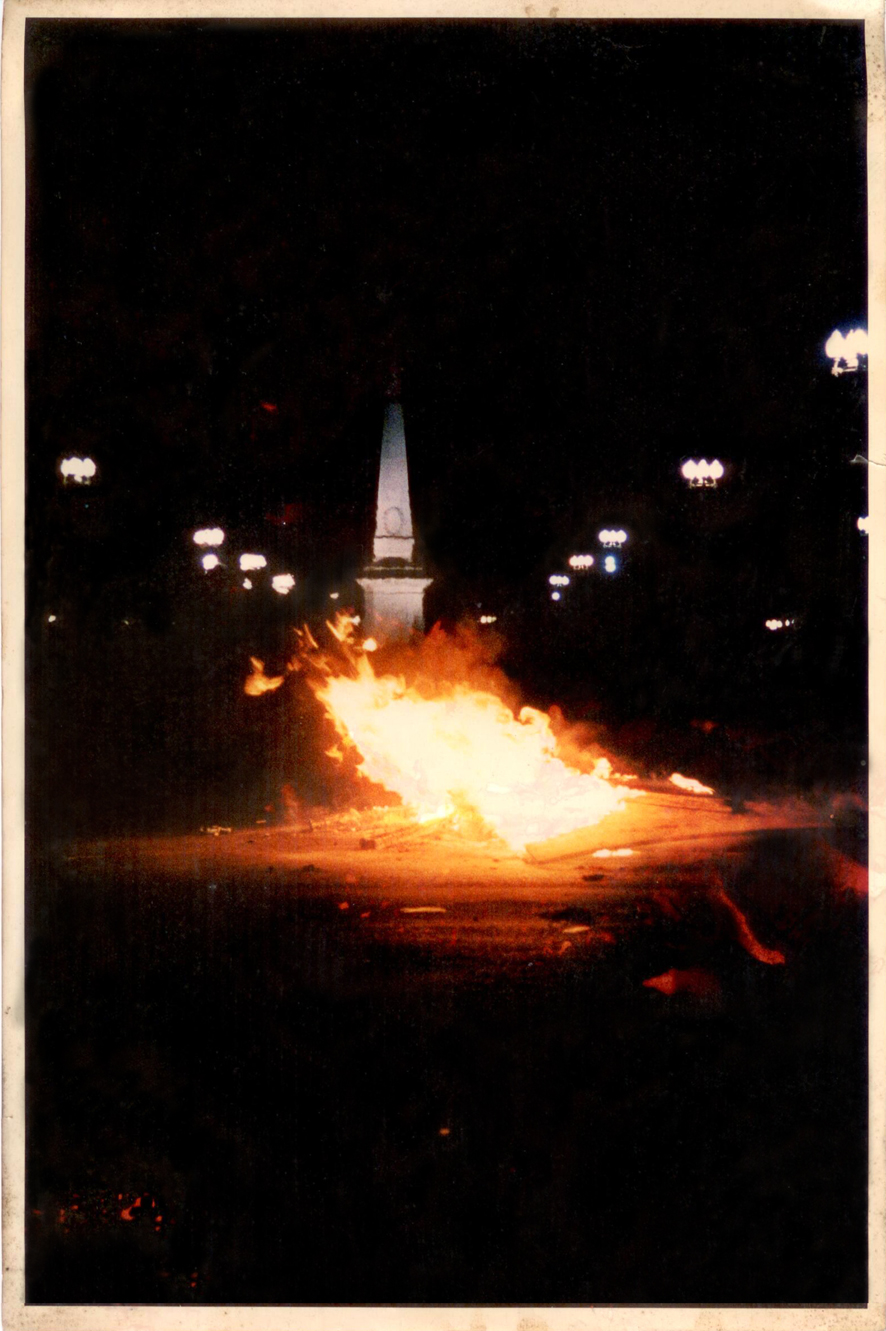

“Desde el 18 de octubre de 2019 el pueblo chileno decidió ponerse de pie y participar en el debate económico activamente”, interpretó. Enríquez Ominami en una entrevista. Desde su perspectiva, la sociedad se cansó de vivir endeudada y señala que su tarea política actual es la unidad. Advierte que, si hiciese falta, está dispuesto a ponerse el overol y ser comandante de la misma.

Como rémora de la Constitución de Pinochet, los representantes políticos de las distintas regiones de Chile, son designados por el Poder Ejecutivo. Los chilenos nunca han elegido en las urnas a sus gobernadores. Por eso, la elección que tuvo lugar el 16 de mayo fue histórica: por primera vez la ciudadanía estuvo habilitada para escoger democráticamente a los gobernadores de las 16 regiones del país.

El pasado 13 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones a gobernador en trece de las dieciséis regiones del país, entre ellas la Metropolitana correspondiente a la Ciudad de Santiago, donde ganó la Concertación.

A propósito del momento político actual que vive la sociedad chilena, ANCCOM dialogó con Marco Enríquez-Ominami.

¿Cuáles fueron los hechos que propiciaron la expresividad política del pueblo chileno en los últimos años?

¿Cuáles fueron los hechos que propiciaron la expresividad política del pueblo chileno en los últimos años?

Hemos sostenido como progresistas que el milagro chileno se explica, en buena parte, por la bancarización de las y los chilenos. En los años noventa, y también en dictadura, las y los chilenos tuvieron que bancarizarse para pagar su educación, su salud, su previsión, el transporte, etc. Y, por lo tanto, ese endeudamiento privado que explica cómo un país pudo haber tolerado tanta desigualdad durante tantos años, despierta una gran rabia. En particular, el partido Progresista lo que ha dicho es que el presidente de Chile no puede pretender seguir endeudando a una sociedad sobreendeudada, donde el 40% de los chilenos ya no tiene capacidad de endeudamiento adicional. No puede proponer créditos en medio de una pandemia en la que, justamente, hay que disminuir la movilidad, por lo tanto, disminuir la oferta y la demanda, disminuir el consumo, disminuir la actividad económica y, en consecuencia, aumenta el desempleo. Ofrecer créditos en un contexto así es, simplemente, un error.

¿Por qué creé que fue esa la iniciativa del gobierno en este contexto?

Creo que por la falta de empatía. La idea de la derecha para conducir la economía: desde una responsabilidad y austeridad fiscal está basadas en datos que no son ciertos. Chile tenía ahorro fiscal, una deuda pública baja, una buena calificación internacional permitiendo, en un momento excepcional, actuar con un Estado que protegiera, que fuera también excepcional en su comportamiento. Lo que ellos hicieron fue, con ideas conservadoras, enfrentar una crisis que requería mucha audacia.

¿Cuáles son los elementos más conservadores en la Constitución promulgada por la dictadura pinochetista?

La Constitución actual es la que establece que Chile sea la Corea del Norte del capitalismo. Por ejemplo, en que el Estado es esclavo del mercado, en que no exista descentralización efectiva de las regiones, en que tengamos una monarquía napoleónica y borbónica, en que no tengamos una democracia participativa y directa junto con la democracia representativa y liberal, junto al no reconocimiento del derecho al trabajo.

¿Qué relevancia política tiene la Convencional Constituyente recientemente electa?

Creo que el proceso Constituyente es esencial. Aunque las cifras también indican que no tocamos el corazón de los chilenos. Recordemos que del 100% del padrón habilitado votó apenas el 43% e incluso los chilenos votaron más por sus alcaldes, por sus consejeros municipales, que por sus constituyentes. Por tanto, eso no le quita la legitimidad necesaria a esa fantástica Constituyente. Aunque es cierto que tampoco se tocó el alma profunda de Chile. Este es el desafío que a mi juicio la Constituyente tendrá. Hacer reformas, nuevas reglas, un nuevo texto constitucional, convocando a la gran mayoría de chilenos. Pero de todas maneras, esto no le quita ni un ápice de legitimidad a la Constituyente.

¿Está legitimada por la sociedad la Convencional Constituyente?

¿Está legitimada por la sociedad la Convencional Constituyente?

La Constituyente tiene un poder legitimado. La legitimidad es importantisima, no solamente por su origen democrático sino por su composición popular, feminista, progresista e indigena.

¿Quiénes han sido los ganadores y perdedores en los nuevos tiempos políticos que vive Chile?

Ganó el cambio, la renovación de la política, pero creo que también ganó la ruptura. Eso es indiscutible. Fue derrotado el gobierno y las ideas de la derecha.

¿Piensa postularse a presidente?

Me lo preguntan todos los días, a toda hora. Me parece que hoy un error de los candidatos y candidatas es presidencializar el debate. Yo creo que lo importante era la elección de gobernadores, la primera en la historia, de este fin de semana. Después tenemos, por supuesto, la pandemia y la economía, además la Constituyente. Creo que, muy a último minuto, se tiene que hablar de la elección presidencial. Para ese momento, nadie puede restarse. En lo personal, no tengo ningún plan para eso pero tampoco voy a decir que no estaré disponible si sirvo de algo en alguno de los cargos que sirva