Dic 8, 2021 | DDHH, Destacado 3

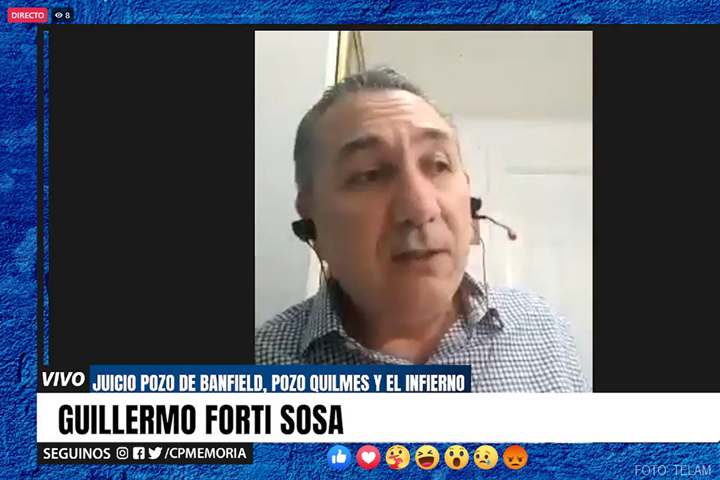

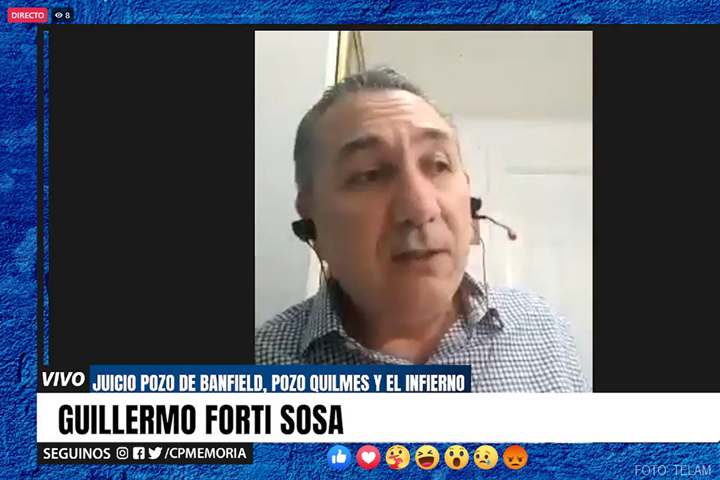

En una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad en el Pozo Banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús, los hijos de Susana Sosa de Forti rememoraron el secuestro junto a su madre, el cautiverio y búsqueda infructuosa.

En una nueva jornada, esta vez la N° 51, que investiga los juicios cometidos en el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield y la Brigada de Lanús declaró la familia Sosa-Forti: Alfredo, Guillermo y Renato, tres de los cinco hijos de Alfredo Forti y Nélida Susana Sosa, quienes fueron secuestrados en un vuelo de Aerolíneas Argentinas junto a su mamá, el 18 de febrero de 1977.

Con unas notas ayuda memoria que apuntalaban el paso de los años y el dolor de no olvidar ningún detalle de aquel trágico día -y a pesar de que la defensa del represor Samuel Eduardo De Lío, exjefe del Regimiento de Viejo Bueno, se opuso- Alfredo Forti comenzó su testimonio. “Mis padres eran parte de una generación de alta sensibilidad hacia el otro, que los llevó a tener una participación y una actitud militante y proactiva en favor de los sectores desposeídos de nuestra sociedad y en busca de resolver los problemas de inequidad e injusticia», explicó Alfredo, quien recordó que ambos crearon una escuela de técnicas de enfermería en un pequeño pueblo de Santiago del Estero y realizaban campañas de alfabetización.

Su padre, de quien lleva el nombre, era cirujano y lo habían contratado en Venezuela, por eso la familia se había trasladado a Buenos Aires para tramitar los pasaportes y viajar hacia su encuentro, pero no los dejaron. Ya embarcados y en pleno avión, les avisaron por alto parlante que solicitaban la presencia de su padre en la cabina y que debían bajar por aparentes problemas de documentación. Ante la negativa y reiterados pedidos de explicaciones de su madre, civiles armados actuaron por la fuerza. “Salimos del aeropuerto y nos subieron a un Peugeot y a un Falcon. Nos sacan de la zona hasta un camino de tierra secundario donde todos fuimos vendados y atados, incluidos mis hermanos pequeños”. Mario, de 13 años; Néstor de 10; Renato de 11 y Guillermo de 8. Alfredo era el mayor y por entonces tenía 16. Todos fueron trasladados a un garage de manera momentánea y luego los llevaron a un calabozo por seis días, lugar que años después pudo reconocer como el Pozo de Quilmes. “En ningún momento se nos informaron las razones por las cuales habíamos sido detenidos, ni tampoco pudimos comunicarnos con nuestros familiares, no se nos explicó nada sobre por qué estábamos ahí, en esas circunstancias”.

Los calabozos daban a un patio interno que se comunicaba con otras celdas en la parte superior, allí Alfredo y sus hermanos pudieron ver a estudiantes que dijeron que eran de La Plata: “Había una de ellas que estaba embarazada de seis meses. Los nombres que nos dieron, sobre todo a mis hermanos que, para tranquilizarlos, les cantaban canciones, eran Alicia y Violeta”, recordó.

“El coronel le informó a mi madre que estábamos detenidos y que teníamos que ser trasladados a Tucumán, el lugar donde estábamos viviendo, que no sabía la razón y que no se preocupara, que eran seis días nada más”. El sexto día de cautiverio, el 23 de febrero de 1977, les anunciaron que los trasladaban y los hicieron bajar. Los sentaron en la vereda y los taparon con una sábana. “Estamos llevando a tu madre a Tucumán, en seis días la tenés de vuelta”, le dijo el coronel a Alfredo, a quien, junto a sus hermanos, lo dejaron tirado, con muy poca ropa, casi nada de los que llevaban en su equipaje y sin la documentación completa.

Allí sólo se iniciaba el infierno para los Forti. Fue el comienzo de un arduo proceso de contacto con su padre y el intento de ubicar y recuperar a su madre, sin contar que ellos tenían planeado un viaje internacional y sin pasaportes no podían hacerlo, ya que en cautiverio les habían robado todo. “En ese momento recibimos negativas totales por parte de Aerolíneas Argentinas, presidida por el Brigadier San Juan. Se complicó todo”, recuerda.

“Nosotros solo podíamos viajar si acusábamos a mi madre de que nos había abandonado y si la culpábamos de que se había robado nuestros pasaportes.”

Si bien por un momento los menores quedaron a la suerte de la autorización de una jueza para poder viajar -ya que su padre se encontraba en Venezuela y su madre desaparecida– finalmente pudieron hacerlo, incluso a pesar de que la jueza los incitó a declarar en contra de Susana Sosa de Forti, su propia madre. “Nosotros solo podíamos viajar si acusábamos a mi madre de que nos había abandonado y si la culpábamos de que se había robado nuestros pasaportes”. Ante la indignación y el dolor de escuchar esas palabras, los niños se negaron. Gracias a las gestiones de su padre desde la distancia y la ayuda del religioso Alfonso Naldi que los contactó con la Policía Federal, lograron la devolución de sus pasajes y pasaportes.

“Hasta el último segundo de vida que tengan estos señores -dice Alfredo, refiriéndose a los genocidas- tienen momento de redimirse de alguna manera y eso es hablando y dando a conocer la información que tienen, las responsabilidades que existen y los destinos finales de nuestros seres queridos”, cerró Alfredo Forti.

Luego de un cuarto intermedio, prosiguió el testimonio de Renato Forti quien, ante las preguntas de la Fiscalía, comenzó su relato y afirmó lo dicho por su hermano mayor, Alfredo, sobre cómo sucedieron los hechos. A diferencia de Alfredo, Renato lució un acento venezolano, aquel que sus años de exilio le hicieron adoptar. Además de contar lo sucedido arriba del avión antes de despegar, también afirmó el proceso de búsqueda que llevaron a cabo Alfredo y su padre cuando finalmente pudieron concretar su viaje hacia Venezuela: “Inmediatamente se pusieron en contacto con organismos internacionales denunciando todos los hechos, mi padre y mi hermano mayor se dedicaron a la búsqueda de mi madre. Mi hermano mayor se entregó a la búsqueda de mi madre, pero nunca salió un resultado que dijera dónde estaba. No teníamos noticias de nada”, lamentó.

“Al principio fue muy fuerte separarse de mi madre, nos costaba aceptar lo que sucedió. Fue muy impactante. Llegué a sentirme aislado y retraído por todo ese trauma que pasamos. Quisiera que se haga justicia porque mi madre era extraordinaria, muy buena, ella no se merecía que pasara esto”, declaró Renato.

El tercer y último testimonio fue el de Guillermo Forti, el más pequeño de la familia al momento de la detención, quien expresó que cuando su madre le dijo que tenían que bajar se sorprendió mucho y se sintió asustado: “Recuerdo cuando sacaban nuestras valijas del avión y posteriormente nos llevaron y subieron a dos vehículos, un Peugeot y un Falcon. Mario, Renato, Néstor y yo en un vehículo y Alfredo y mi mamá en otro”, contó. Además, comentó que recuerda muy bien los modelos de los autos porque jugaban a un juego con sus hermanos y pudo reconocer bien que se trataba de un Peugeot 504 y un Ford Falcon. Guillermo expresó que entró en un estado de llanto y angustia porque él siempre estaba con su mamá, por eso también lo bajaron y lo pasaron al auto en el que iba su madre.

Al final de su testimonio, Guillermo recordó su pesar sobre la pérdida: «Mi madre era una madre muy cariñosa, tierna, amiga. Durante mucho tiempo tenía la esperanza de verla llegar a en las fiestas. Yo he llegado a no asistir a esas fiestas típicas de las madres con sus hijos, por la ausencia de mi madre», expresó.

Nov 10, 2021 | Comunidad, Destacado 3

Días atrás, el RENAPER confirmó que un usuario filtró Documentos de Identidad de ciudadanos argentinos en un foro web, a partir de una descarga ilegítima de datos de la plataforma estatal. ¿Qué maniobras se hacen con la información personal y por qué es importante resguardarla?

A principios de octubre, un usuario anónimo de Twitter difundió fotos de cuarenta y cuatro personas, entre ellas políticos, deportistas y figuras conocidas a través de la red social. Las fotos tenían una particularidad: publicadas en alta resolución, coincidían con la imagen adjunta en el Documento Nacional de Identidad, lo que dejó entrever que el usuario tuvo acceso real a la base del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que almacena los DNI. Pero el problema no terminó ahí: a través de un foro web, nuevamente un usuario anónimo ofreció en venta, por unidad, alguno de los cuarenta y cinco millones de DNI argentinos. La prueba que usó para intentar demostrar la tenencia de los documentos era un archivo de descarga que contenía, nada más y nada menos, que sesenta mil indentificaciones con fotos en alta resolución. Finalmente, el RENAPER reconoció la filtración, señalando que la descarga de datos ilegítima posiblemente provenía del Ministerio de Salud, uno de los tantos entes estatales que utiliza los servicios de identidad que provee el RENAPER.

“Fue un ataque a la seguridad de parte del Ministerio de Salud. Con las credenciales otorgadas, los trabajadores podían ingresar a la API, una interfaz para realizar consultas al RENAPER. Yo no sé si concretamente se filtraron tantos datos personales como dijo la persona que los tiene en venta, porque esos datos incluyen fotos en muy alta resolución”, explica Juan Heguiabehere, doctor en Ciencias de la Computación y miembro de la Fundación Sadosky. “Con la pandemia se agravaron algunas cosas; como está todo el mundo trabajando desde la casa tenés que dar credenciales de acceso remoto a todos y ver qué haces con eso”. A la par de la cuestión de los accesos durante la cuarentena, se suma el hecho de que cada vez es más difícil conseguir profesionales en seguridad informática para trabajar en el Estado: los sueldos nacionales no pueden equiparar a las empresas extranjeras que vienen a reclutar trabajadores.

Cada vez es más difícil conseguir profesionales en seguridad informática para trabajar en el Estado: los sueldos no pueden equiparar a las empresas extranjeras que vienen a reclutar trabajadores.

Andrés Vázquez es desarrollador de software y miembro de Open Data Córdoba, una organización que trabaja en pos de los datos abiertos. Sostiene que desde diversas áreas se accede a la base de datos del RENAPER y supone, al igual que Heguiabehere, que difícilmente se hayan filtrado los documentos de millones de argentinos debido a que se lleva a cabo cierto control sobre los usuarios que ingresan a la interfaz. Sin embargo, no descarta otro tipo de filtraciones: “Alguna persona con contactos en el RENAPER podría eventualmente sacar los datos directamente en la base, si alguien tiene los cuarenta y cinco millones de datos lo más probable que sea una persona cercana o con acceso a esa base de datos”.

¿Qué puede hacerse con los datos que se consiguen ilegalmente? El abanico de estafas es grande: transferencias bancarias, robos, fraudes y engaños, hasta adquirir líneas telefónicas en tiendas oficiales. Para Rodrigo Iglesias, abogado especializado en delitos informáticos, incluso se puede abrir una cuenta bancaria: “No hay que ser muy hábil para hacer imagen en 3D de las personas, tomar su rostro y sacar una cuenta bancaria, básicamente con lo que ello implica, contratar un servicio”. En el registro de sesenta mil personas difundido por el usuario, donde también figuran direcciones, es probable que haya datos de jubilados, blanco de estafas habituales, y menores de edad, violando la garantía de privacidad de los datos.

Una de las normas generales propuestas por Bruce Scheneier, experto en seguridad informática, dice que “cuanto más contenta esté la gente con una tecnología de seguridad, menos entienden esa tecnología y que su seguridad está en riesgo”. A mediados de 2014, el entonces Ministro del Interior, Florencio Randazzo, anunció acuerdos con España para la compra de su sistema de “DNI inteligente” que contaba con un chip y prometía evitar “papeles y múltiples identificaciones”, según el ex ministro. La promesa de resolver la vida práctica de los ciudadanos incluía vincular datos de la historia clínica con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y la tarjeta SUBE en un mismo número de documento. Contradictoriamente, en España este sistema ya había sido vulnerado, exponiendo las historias clínicas de muchos españoles. “El riesgo es muy superior a cualquier política positiva que puedas pensar”, señala Iglesias, y agrega: “Randazzo quería comprar la tecnología del DNI español. Le dijimos: ‘¿Cómo vas a solucionar el problema de seguridad informática que tuvieron hace un tiempo?’”. El proyecto no prosperó.

Actualmente, el RENAPER brinda un servicio llamado “Sistema de Identidad Digital” que permite verificar a distancia la identidad del usuario al escanear el DNI. Este sistema es ampliamente utilizado por bancos virtuales y empresas como MercadoPago. Para Iglesias, esto representa un problema que avasalla el consentimiento de los usuarios: “El RENAPER está lucrando con tu número de DNI, tu huella digital, tu dirección. Cualquier empresa utiliza el servicio para validar identidad, y nadie te avisó ni te pidieron que firmes conformidad para hacerlo. No debería ser la única forma. Llamado telefónico, código QR, hay varias maneras”.

¿Es posible resguardar nuestra información?

La pandemia y los trámites remotos obligaron a buscar alternativas para la validación de identidad. El número de trámite representó una salida rápida para la campaña de vacunación, pero de ninguna forma puede convertirse en una práctica normalizada, sobre todo en la utilización por parte de las empresas. Para Heguiabehere, este dato “se usó porque era necesario encontrar una cosa que no fuera el número de DNI y funcionara como prueba de que la persona tenía el documento a mano y era esa persona. Pero lo están usando otras empresas, por ejemplo Mercadolibre quería la foto de mi DNI. No le voy a dar eso a un privado”. Iglesias también sostiene que el número de trámite tampoco debe ser utilizado como identificador: “No sirve como identificador de absolutamente nada, se tomó como un tercer factor de validación de personas, que no lo es”

Una de las consecuencias directas de la circulación de DNI, números de trámites e información privada es la proliferación de bases de datos con información sensible de cada persona. Ya hay bases de datos de correos electrónicos, listas para utilizarse en la modalidad de estafa virtual phishing, ¿cuánto falta para que se pongan en jaque los datos personales de cada ciudadano? En contra de esto, Heguiabehere sostiene que “hay que dejar de usar el número como clave” y enumera opciones para evitar el uso fraudulento de los datos: poner una cinta encima de los datos sensibles del DNI, sobre todo los presentes en la parte inferior de la credencial (número de documento, número de trámite, código QR). También está en contra de la utilización de la fotocopia del documento y propone alternativas en caso de que haya que brindar ese dato, como escanear el documento y blurear o anular el número de trámite. “Es un trabajo difícil pero es una forma de hacer o de tratar de que esas copias no se reutilicen”, sostiene el doctor en computación.

“De todas formas, sería muy importante que el Estado regule cómo las empresas certifican que nosotros somos nosotros a la distancia. Hoy no hay un control de eso y sería bueno que lo haya”, sostiene Heguiabehere. De lo contrario, la falta de métodos seguros de autenticación y las fallas de seguridad como la de RENAPER exponen algunas de las fragilidades del sistema y pueden provocar verdaderos desastres, muchas veces incluso sin que el damnificado esté al tanto. Sobre esto, Iglesias es tajante: “El mejor ataque es que vos no te des cuenta de que estás siendo atacado”.

Oct 21, 2021 | Deportes, Destacado 3, Novedades

El juicio oral a los ocho rugbiers del club Náutico Arsenal Zárate que asesinaron a Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en la ciudad bonaerense de Villa Gesell, el 18 de enero de 2020, ya tiene fecha: está previsto para el 2 de enero de 2023. Cerca de cumplirse dos años del violento episodio, ¿qué cambió en el rugby para erradicar la violencia machista que cobija?

***

8 de diciembre de 2020. Dos jugadores del Tala Rugby Club de 17 y 18 años agredieron a un joven de la misma edad en una casa de un barrio privado en Córdoba, después de una discusión, porque buscaban ingresar a una fiesta sin haber sido invitados.

***

Después del asesinato de Fernando Báez Sosa, la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) —que nuclea a a 91 clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA— tuvieron que replantearse los modos de ser del rugby y las prácticas y escenarios violentos que permanecían invisibilizados dentro y fuera del deporte.

Para Marcos Julianes, presidente y fundador del club Virreyes, el asesinato de Fernando Báez Sosa es un antes y un después en la historia del rugby. El ex jugador reconoce que en ese momento los dirigentes no estuvieron a la altura de la situación: “Se disparó algo que fuimos procesando con el tiempo, que es que estas cosas podrían haber pasado antes, y nadie puede decir que no sabía que estas cosas podrían llegar a pasar”, dice. “Nuestra primera reflexión fue que el rugby o el deporte con todos sus valores había perdido el eje, en el sentido de que no había sabido adaptar sus enseñanzas, sus metodologías y su educación a la realidad de una sociedad muy violenta”, agrega Julianes.

***

27 de diciembre de 2020. Dos rugbiers de 31 años que juegan en la Intermedia B de La Plata Rugby Club intimidaron, insultaron y golpearon a un joven de 21 años en un balneario de Claromecó, en el partido de Tres Arroyos.

***

En febrero de 2020, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) presentó el “Proyecto de Red FIMCO (Formación Integral de Mejora del Comportamiento)”, creado y dirigido por Miguel García Lombardi, psicólogo social y especialista en deporte de alto rendimiento. El programa, dirigido a jugadores, entrenadores y dirigentes, consistía en una serie de encuentros, charlas y capacitaciones para la prevención y gestión de la violencia.

“Nuestro objetivo era generar un referente por cada club que haya sido un expresidente o un coordinador general de rugby para armar una red, empezar un trabajo de deconstrucción y poner el tema de la violencia por parte de los jugadores, sobre todo fuera del ámbito del rugby, arriba de la agenda”, explica el psicólogo social. “Este tema estaba siempre debajo de la agenda, porque se ocultaba o silenciaba”, reconoce.

Desde entonces, se realizaron 100 talleres, de los que participaron en promedio 80 personas y 400 jugadores, entrenadores y dirigentes, según explica el director del proyecto.

Los 91 presidentes de los clubes nucleados en URBA dispusieron cinco acuerdos o ejes a trabajar en el primer semestre de 2020 de implementación del proyecto. El primero giró en torno a la violencia ligada al juego: “el actor en patota”, el “efecto manada”, “el acostumbramiento del golpe”. Es decir, el no registro de la vulnerabilidad del otro ni de la propia, y las violencias simbólicas que tienen que ver con el trato entre jugadores, y jugadores y entrenadores. Para García Lomabrdi es en estos aspectos donde se pretendió trabajar con el concepto de masculinidad hegemónica, para gestionar y entender la violencia desde su génesis.

El segundo eje puso el foco en la discriminación, la violencia de género y rituales iniciatorios conocidos como “bautismos”: La cuestión de los bautismos fue lo primero que logramos cambiar. No hay más bautismos denigrantes, no hubo cuando volvió el rugby hace dos meses. No hubo más bautismos denigrantes. Quedan algunas prácticas como rapar a los chicos que debutan, pero es una rapada voluntaria”, explica el presidente de la Comisión FIMCO.

Al respecto, Xoana Sosa, jugadora del Club SITAS, reconoce que hay clubes que modificaron los “bautismos”. “Quizás hay buenas intenciones de modificarlos, pero de ahí a que esa intención se concrete es más complejo”, dice Sosa, que pone el foco en la masculinidad hegemónica: “Hay algo de la matriz cultural machista que hace que los varones tengan esa mirada violenta, homofóbica, misógina, que tiene que ver con una cultura de la muerte. Nosotras tejemos redes entre nosotras, tenemos una cultura de cuidado, no se nos ocurre ir a pegarle a otra piba o a otra jugadora porque le tenemos bronca”, reflexiona. “Ese es uno de los ejes que debatimos en los encuentros. Nosotras celebramos que venga una chica nueva, no se nos ocurre cortarle el pelo o hacerle algo para que se vaya llorando, concluye sobre las prácticas de los “bautismos”.

***

3 de octubre de 2021. Un grupo de siete rugbiers entre 21 y 25 años del Club Albatros de la ciudad de City Bell, partido de La Plata, golpeó a un joven de 21 hasta dejarlo inconsciente en la puerta de una casa donde se realizaba una fiesta.

***

Sin embargo, la jugadora del SITAS ve con buenos ojos la iniciativa de la URBA en un deporte conservador como el rugby: “En las charlas debatimos sobre distintos ejes, como los bautismos, la violencia de género y los casos y denuncias de abuso”, dice la rugbier. “Se trabaja con todos los clubes en estas charlas de información, y nos hacen participar mucho a nosotras. Si bien hay resistencias, los avances se ven a medida que se dan los debates”, plantea.

La cuestión de la inclusión de las mujeres en el rugby es otro de los ejes que se tiene que trabajar en el Programa FIMCO, plantea Sosa. “Deberían escucharnos más a nosotras porque todavía en los clubes estamos muy invisibilizadas. Somos muy poquitas las mujeres que jugamos en el rugby, 24 clubes a comparación de los clubes de jugadores masculinos. Es importante que tengamos espacios para hablar”, dice. “Siempre digo que hay mucho por aprender, porque las mujeres, y sobre todo las que jugamos al rugby, proponemos un paradigma totalmente diferente. Somos muy respetuosas, nunca nos manejamos con violencia”, concluye la militante feminista.

Sobre el tercero, cuarto y quinto ejes se trabajó la violencia en los terceros tiempos, la prevención de las adicciones y la violencia institucional. Sobre la pedagogía de los entrenadores, García Lombardi explica que fue necesario implementar clases dedicadas a la formación de los entrenadores: “Mucho de los problemas era la formación de los entrenadores porque tenés entrenadores que eran muy buenos jugadores de rugby pero con un modelo de liderazgo y con paradigmas de la década del ‘70, ‘80 y ‘90. Hoy necesitamos otra educación, otra formación. Y ellos no tenían tanta formación pedagógica.”

Sobre este punto, Xoana Sosa mantiene una postura crítica: “Muchas veces en la categoría de juveniles ponen entrenadores profundamente machistas o conservadores. Y te dicen: ‘Es un histórico dirigiendo juveniles, cómo lo voy a sacar’. Esa persona no puede formar jugadores de 15 años. Esto claramente va en contra de lo que estamos haciendo”, dice Sosa. “El tema es cómo desarmar esas estructuras institucionales. Hay mucho por trabajar, y se está trabajando de a poco”, concluye.

Para Miguel García Lombardi, la clave del cambio está en trabajar en el “efecto manada”. “El efecto manada en el rugby tiene que ver con que los chicos aprenden desde muy chiquitos que somos una sola cosa, que somos un equipo. Entonces, la consigna es: tocan a uno, tocan a todos. Esto es lo que buscamos desarticular”, explica. Y reconoce que aún no se logró todavía: “Estamos recién empezando porque es un trabajo de años, hay un trabajo de deconstrucción muy fuerte”, dice el psicólogo.

***

16 de octubre de 2021. Un grupo de rugbiers entre 19 y 20 años agredió a un chico de 16 que había salido en defensa de su amigo, al que este grupo intimidaba en la puerta de un cumpleaños de 15 en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo.

Mismo día y mismo episodio en una fiesta en la localidad de Campo Quijano, en Salta: un grupo de jugadores del Jockey Club de Salta golpeó a un menor de 17 años hasta dejarlo inconsciente.

No parecen casos aislados.

Oct 14, 2021 | Culturas, Novedades

El diccionario define a una jauría como un conjunto de perros que participan en la caza dirigidos por una misma persona. En el Teatro Picadero –todos los domingos a las 18- Jauría es una obra teatral documental que representa el juicio a los autores de una violación grupal.

El 7 de julio de 2016 fue uno de los días en que se celebró la reconocida Fiesta de San Fermín en Pamplona, España. Allí, una joven conoce a un grupo de chicos. Son cinco y se hacen llamar La manada. Ella está sola de noche en una fiesta. Los varones se ofrecen a acompañarla a su auto. En el camino uno logra acceder al palier de un edificio, la meten allí y la violan. Cuando terminan, abren la puerta y se van, como quien finaliza un trámite en el banco y continúa con su día. Para ella, el día no prosigue con tanta ligereza.

Jauría, escrita por Jordi Casanovas y dirigida por Nelson Valente, es una ficción documental que fue creada a partir de las transcripciones del juicio que tuvo lugar entre 2017 y 2019, con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciante publicados en diversos medios de comunicación. La pieza teatral es potente y movilizante; el clima de tensión sólo afloja cuando los actores se toman de las manos y realizan el saludo final.

El espectador aplaude cuando recuerda que está sentado en la butaca de un teatro y que hay un elenco y un equipo de producción que ha realizado un gran trabajo, si fuera por la trama de la obra no habría nada por lo que celebrar. “Hay cosas que no permitimos más, pero ello no significa que hayan dejado de existir”, recuerda ante ANCCOM Vanesa González, la protagonista, quien disfruta mucho realizar la obra ya que le permite combinar su trabajo con el mensaje que quiere transmitir: que escuchen a las mujeres, que las respeten y que se hagan cumplir sus derechos.

Sobre una cuestión muy fuerte y sensible, la obra encuentra una forma cuidada y delicada de narrar los hechos y transmitir un mensaje. “En el momento de la puesta, la decisión fundamental fue la de tener dos relatos en paralelo. Hay uno que se lleva adelante a través de las acciones de los cuerpos y otro que tiene que ver con el texto. En ningún momento los relatos coinciden, nunca pasa lo que están contando. Esto nos permite una sutileza en el momento de abordar el tema”, comenta Valente.

De todas formas, la obra es punzante; que los hechos representados hayan ocurrido fehacientemente no le permite al público resguardarse en el mundo posible de la ficción. “La primera vez que leí el documento que describe detalladamente lo que ocurrió, se me revolvieron las tripas”, afirma Vanesa González, la protagonista de Jauría, y agrega: “Es imposible que no te pase algo en el cuerpo al enfrentar un tema como este”.

Con escasa escenografía, la disposición espacial es apropiada por los actores. Los hombres se mueven de acá para allá a gusto y piacere, con la soltura de cualquier grupo de varones que se ve envalentonado por el manto protector del patriarcado. Ella está sola, sus movimientos oscilan entre la rigidez y el miedo, quiere que todo pase rápido para que termine de una vez. Vale preguntar, ¿se acaba en algún momento el daño realizado y el horror percibido? La obra se construye en el cruce de las dos interpretaciones: ellos convencidos de que no hicieron nada y ella llegando al punto de dudar si habría tenido algo de responsabilidad en el asunto.

La riqueza de Jauría radica en su capacidad de incomodar al espectador, de ponerlo en jaque; logra despertar preguntas que algunos creíamos haber deconstruido y pone sobre la mesa el hecho de que aún hay mucho por trabajar. “Es una obra muy fuerte porque viéndola uno se da cuenta de cómo está formateado. ¡Le pedimos reacciones a una víctima!”, agrega Valente.

Una mujer sola en una fiesta que no se negó, que no gritó, que no escapó; que besó a un hombre al que después denunciaría porque besar no significa querer tener relaciones sexuales con cinco; que se quedó ahí para que todo terminara lo antes posible; que cuando le preguntaron qué le había pasado dijo que le habían robado el celular -lo cual era cierto- porque no pudo contar la totalidad de lo que había sucedido.

Sobre esta cuestión, Vanesa comenta: “Yo creo que la obra es noble porque alza las voces tanto de los abusadores como de la denunciante y de los abogados y eso invita a pensar, a cuestionarnos, a revisarnos. No hay una bajada de línea”. En el mismo sentido, Nelson dice: “La obra está buenísima para abrir preguntas: ¿cuánto de este tema tengo superado? ¿Cuánto de este tema tengo claro?”.

En la sala, una señora se seca las lágrimas, otra le susurra algo al oído a quien tiene al lado, un señor pronuncia un sonido inentendible; que el público esté sentado y quieto no significa que no esté movilizado. La interpelación emocional al espectador es ineludible porque los perros cazaron a su presa, se pararon en dos patas y salieron caminando. Esta vez la lucha feminista pisó más fuerte y ladró más alto que los integrantes de La manada; logró remover los cimientos del consentimiento, la normativa legal española en cuestiones de violencia sexual y las creencias aprendidas por cada uno que se sienta a vivenciar la obra.

Piezas teatrales como Jauría son necesarias para no olvidar que estos hechos aberrantes existen y que es urgente el cuestionamiento y problematización de nuestras prácticas y creencias sociales si queremos vivir en un mundo digno y habitable para todos.

Sep 28, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Hace cuarenta años, la República Popular China se propuso un ambicioso objetivo: erradicar la pobreza extrema del país. Y lo logró, justo a tiempo para el aniversario de los cien años del Partido Comunista Chino (PCCH). El 25 de febrero de 2021, el gobierno chino anunció la eliminación de la indigencia y la salida de la pobreza de 800.000 habitantes, hecho que contó con la certificación de organismos como el Banco Mundial. El proceso de desarrollo y crecimiento que China lleva adelante es parte de un plan iniciado en 1949. Primero se asentó sobre las bases del socialismo y luego se apoyó en la apertura hacia el mercado mundial, modeló lo que hoy se suele denominar como un “socialismo con características chinas”.

“Si China aspira a buscar un lugar como una superpotencia global para mediados de siglo, mantener altos niveles de pobreza la convertiría en una potencia endeble, débil”. explica Sergio Cesarín, docente licenciado en Relaciones Internacionales e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, en diálogo con ANCCOM. El PCCH entiende que los altos niveles de inequidad social son un problema para mantener la estabilidad y el desarrollo del país. “El hecho de mejorar la situación de los pobres, los ingresos y el bienestar es importante. La competencia económica ha generado muchos millonarios y esa diferencia social la sociedad china la ve. Entonces la moderación de la pobreza tiene un efecto de equiparación de las posibilidades sociales importante”.

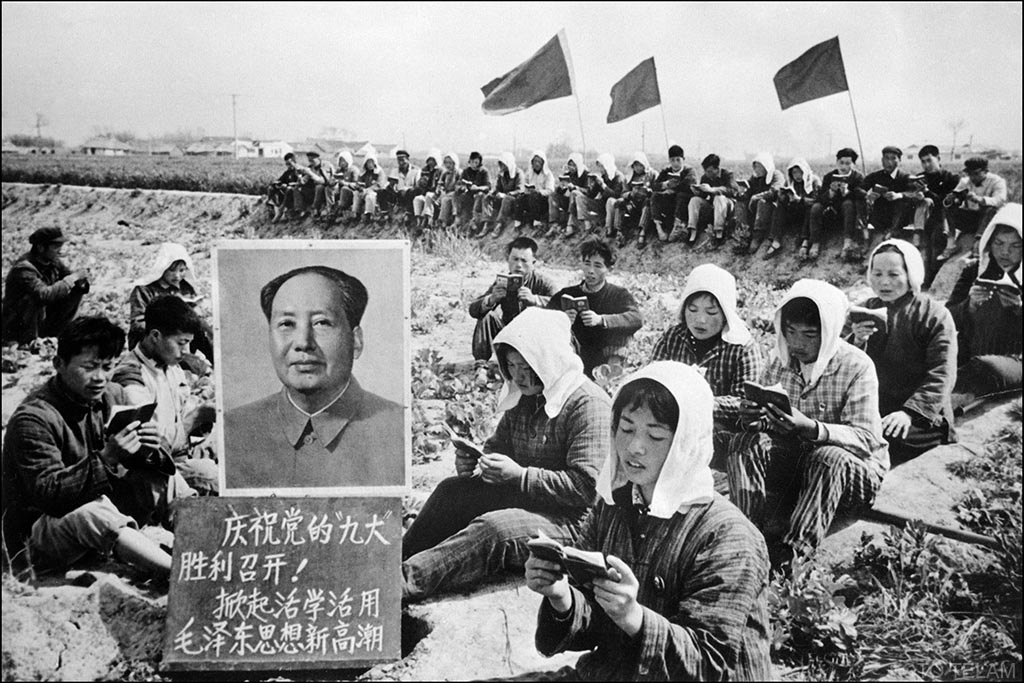

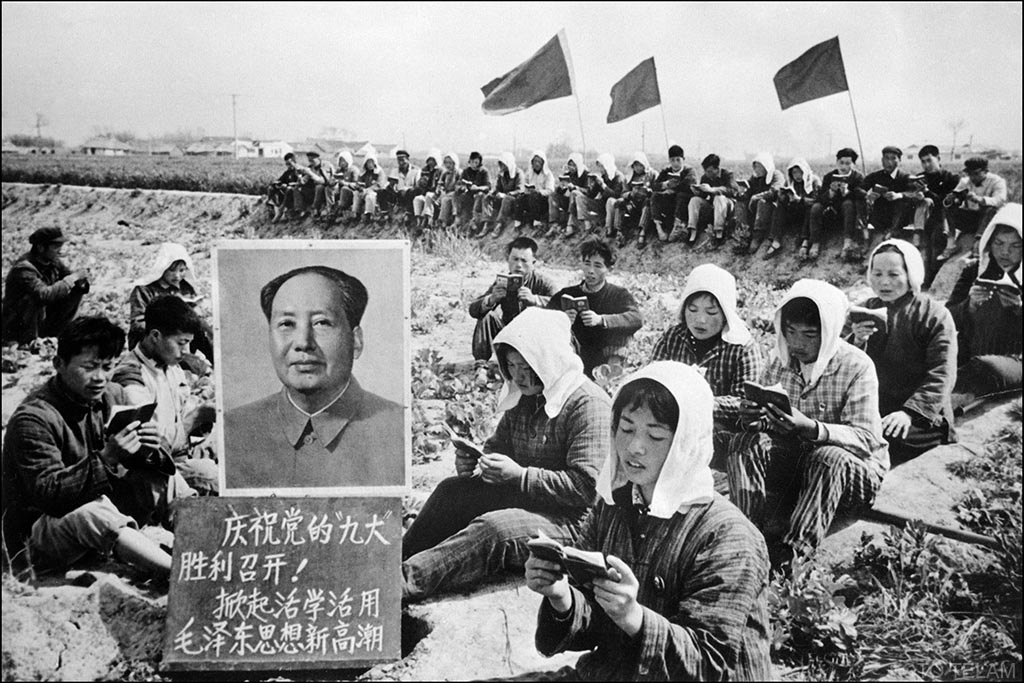

Campesinos chinos, en 1969, junto a un retrato de Mao Ze Dong.

Socialismo made in Asia

“El socialismo es un invento de occidente, Karl Marx era un alemán y su visión del mundo estaba muy sesgada a lo que él conocía a mitad del siglo XIX, o sea Alemania, Inglaterra, Flandes… la única zona industrializada del mundo”, explica Nestor Restivo, historiador, docente y co-director de la revista DangDai. Para implementar el socialismo, China tuvo que adaptar las ideas a su situación particular: “Ellos previeron una teoría que aplicaba a esa región y la adaptaron a su propia realidad. Mao Zedong lo que hizo fue adaptar el socialismo a, por ejemplo, la clase campesina, que era la más numerosa en China. No había burguesía o clase industrial, tuvieron que resignificar el ideario comunista a su realidad”. De esta forma, tomaron elementos del socialismo, el capitalismo e incluso de religiones como el budismo -importado de la India- y los resignificaron.

Restivo sostiene que si bien hay algunas cuestiones que hacen parecer a China como un país capitalista, no se puede afirmar que realmente lo sea: “Lo que pasa es que al ser un país que se incorporó al mundo, y al ser el mundo mayormente capitalista, no le queda otra que entrar en ese juego de las reglas de comercio internacional”. En su libro China: La superación de la pobreza compila, junto a Gustavo Ng, una serie de estudios sobre las políticas del PCCH para el desarrollo del país. Uno de los ejes es señalar cómo el gobierno chino regula las empresas para que no haya empresarios más poderosos que el mismo Estado, al mismo tiempo que permite el juego del mercado -hasta cierto punto- siempre y cuando también beneficie a la sociedad.

Durante el período maoísta, China creció un 6% al año, pero cuando vino la reforma y apertura de Deng Xiaoping, en 1978, el promedio de crecimiento anual pasó a cerca del 10 y 11%. ¿A dónde fue a parar ese crecimiento? Para Restivo, con la planificación estatal que hay, “ese crecimiento no se lo quedan sólo los ricos. Los ricos y los empresarios privados han ganado mucha plata en China. El Estado los regula cada vez más, pero una gran cantidad de esa migración de riquezas que se creó la maneja el Estado y las empresas estatales, y lo han distribuido de una manera mucho mejor de lo que lo hace Occidente. Mejoraron los ingresos de los ricos, pero también mejoraron los ingresos de los sectores medio y pobres”.

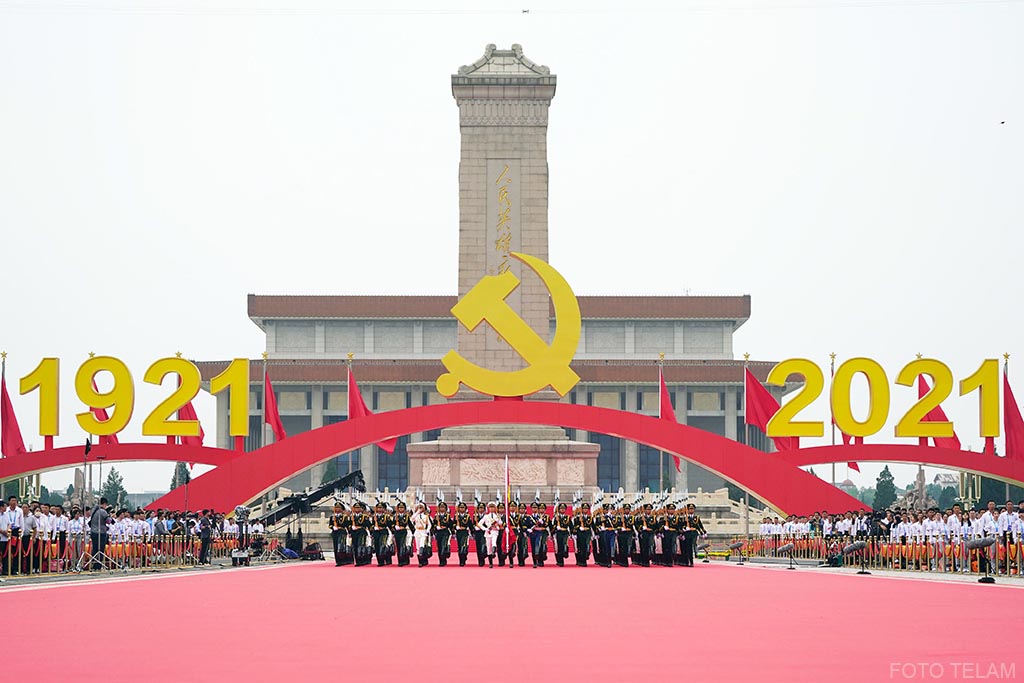

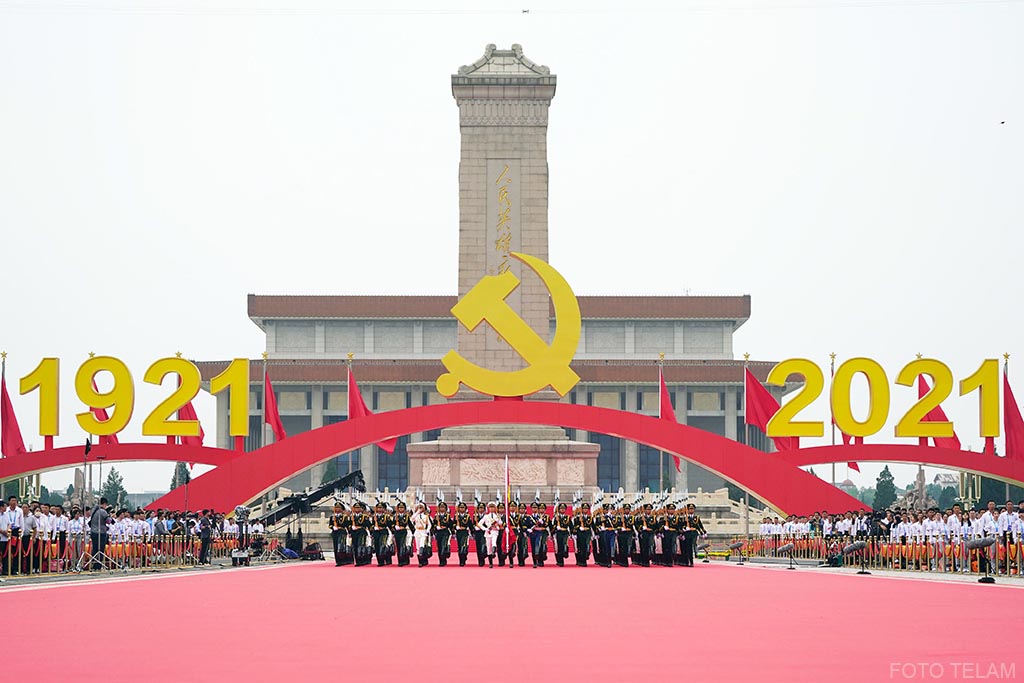

El Partido Comunista Chino celebró su centenario con casi 92 millones de afiliados.

La multiplicidad de actores y la colaboración entre ellos fue un eje fundamental para lograr superar la pobreza extrema. El especialista sostiene que, si bien fue una decisión del PCCH, “se involucró a todo el mundo”, entre ellos universitarios y universidades, empresarios, la Juventud Comunista, etcétera. “Les daban incentivos: si vos te ibas al campo dos años a ayudar con un plan de alfabetización, te pagaban. Fue un plan nacional que involucró a varios actores, todos tenían que ayudar en este mensaje”. El rol de empresas como Hwawei o el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) fue hacerse cargo, “apadrinar” alguna ciudad designada y cumplir con determinado calendario que cubra las necesidades básicas de esa población, como el acceso a los alimentos.

Otra cuestión importante fue la promoción estatal en los sectores rurales a la capacitación de los trabajadores, con el propósito de pasar de una economía de subsistencia a una economía vinculada al mercado. De esta forma, el Estado generaba medidas de incentivo como la construcción de trenes, autopistas y la ampliación de medios de transporte, con el fin no sólo de producir más, sino de garantizar que ese excedente vaya al mercado y genere ganancias a los productores.

¿Es posible implementar medidas como las chinas para luchar contra la pobreza en nuestro país? Para Restivo, la respuesta inmediata sería negativa: “Primero, ahí tenes un régimen de gobierno que no es cuestionable, es un régimen de partido único en el gobierno y es el que manda. Por lo tanto, esa jerarquización estricta de gobernante a gobernado, de tanto cumplimiento, acá no pasa”. A pesar de esto, sostiene que otras cosas sí podrían implementarse, por ejemplo el apadrinamiento de empresas a las provincias más carenciadas. Sin embargo, estos horizontes siguen siendo difíciles de alcanzar: “Ellos definen una política y la mantienen años y años, acá no pasa eso, el plan económico nuestro va de un lado para el otro”.

Para los especialistas, la eliminación de la pobreza en China fue, también, una necesidad geopolítica.

El intercambio con Latinoamérica

A principios de 2005, la presencia de China en la región comenzó a ser notoria a partir de las corrientes de comercio complementario: desde América Latina se exportan materias primas y recursos naturales (principalmente soja y sus derivados, carne, cobre, minerales y salmón) a cambio de bienes industriales, insumos, equipamientos y servicios. Pero esto llevó a poner la lupa sobre el rol latinoamericano y argentino: ¿es una nueva forma de “periferización”? ¿Incluso un factor de desigualdad, al desalentar otros sectores en detrimento del agroexportador? Estas críticas llevaron a que China tome nota y, según Cesarín, a partir del año 2016 hay un mayor dinamismo en el intercambio. “Hay un compromiso en sectores de mayor contenido tecnológico y valor agregado, e incluso de transferencia de tecnología. En este nuevo modo conceptual las inversiones llegan a sectores tecnológicamente intensivos como el automotriz, el espacial, las telecomunicaciones o el energético. Es decir, sigue siendo complementario, pero al menos hay mayor compromiso para mejorar la base cualitativa de las inversiones”.

“China no es una potencia revolucionaria, no viene a cambiar gobiernos”, explica el investigador. La influencia política busca lograr una interlocución válida con los gobiernos más allá de su color político: “China reconoce que somos países con alternancia democrática, y hay perfiles de gobierno que son distintos, la alternancia genera diferencias, matices. Entonces no se muestran como un actor disruptivo, sino al contrario”. Lo que buscan en la región es establecer relaciones de construcción de confianza para tener un diálogo más allá de la alternancia de gobierno que pueda haber, con el objetivo puesto en preservar sus intereses y su punto geográfico estratégico.

Por otro lado, la deuda más importante de China es con el medio ambiente: “Ellos hicieron un desastre ecológico, en 30 años hicieron lo que un país industrializado hizo en 200” señala Restivo. La industrialización en China acarreó numerosos problemas de contaminación, derivados principalmente del uso del combustible, del carbón. Si bien los últimos años buscan revertir parte del daño causado, reducir la contaminación ambiental es una tarea muy ardua debido a la amplitud y complejidad del país. Por este motivo, el interés chino por las energías “verdes” o renovables podría ser un compromiso para reducir los niveles de contaminación, a partir del desarrollo de la energía eólica y solar.

Festejos del 1 de julio, centenario del PCCH.

Tanto para Latinoamérica como para Argentina, la cuestión de la brecha de divisas con el país asiático reside en el tipo de intercambios comerciales. Si China se encuentra en un proceso de refinamiento de la industria -como el que se observa en el plan Made in China 2025-, el rol de la Argentina será seguir exportando materia prima con escaso valor agregado o acordar instalar, por ejemplo, granjas porcinas chinas, lo que puede implicar serios riesgos socioambientales a cambio de la inyección de dólares. Hoy en día, para Restivo, Argentina “no está en posibilidad de exportar a China autos eléctricos. Somos fuertes en alimentos, aprovechemoslo, pero hagámoslo con valor agregado: comida elaborada, carne envasada, hay millones de cosas que se pueden hacer para el consumo de las clases medias de China que están aumentando con mucha mayor fineza y elaboración”.