Ago 25, 2023 | Destacado 3, Vidas políticas

Las elecciones de agosto dejaron algunas claves para analizar. En diálogo con Natalia Aruguete, experta en medios sociales y su impacto en la agenda política, intentamos entender la extraña respuesta electoral. ¿Quién gastó más en promocionarse en las redes? ¿Qué pasó con las audiencias de los medio en la cobertura de las PASO?

La victoria de Javier Milei (Libertad Avanza) en las PASO parece haber sorprendido a todos. La mayoría de las encuestas no lograron prever estos resultados. Los medios tradicionales tampoco, pero las redes sociales hace tiempo dejan entrever una cierta inclinación hacia el referente actual del liberalismo argentino: millones de seguidores, miles de “me gusta” y una interacción constante con su público que resalta la facilidad y sencillez con la que el economista responde a ciertos tópicos. ¿Será que el triunfo parcial de Javier Milei se puede explicar a partir de su discurso en plataformas de internet? Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Austral y UNQ, responde que no existe una única razón. Lo cierto es que se trata de una convergencia entre los medios online, los medios offline y el territorio. “Lo que sucede en medios digitales y medios tradicionales tiene que estar en diálogo, es erróneo pensar que las redes y los medios tienen agendas o encuadres distintos”, afirma.

Pero estas elecciones fueron sorpresivas incluso antes de comenzar, ya que la campaña electoral finalizó de manera abrupta luego del crimen de Morena Domínguez, la niña asesinada en Lanús. Todos los candidatos decidieron dar por terminados sus actos proselitistas finales, tras spots y carteles que por varias semanas desbordaron medios tradicionales. Casualmente solo Javier Milei logró dar un cierre propiamente dicho, adelantándose a lo planificado por sus competidores. La idea de la Libertad Avanza era terminar su cruzada previa a la veda electoral en redes sociales, Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, planeaba un vivo de 12 horas de corrido, en Twitch y Youtube, compartiendo las propuestas del partido y entrevistando a distintos referentes, entre ellos, por supuesto, el mismo Milei. Aunque no se pudo llevar a cabo por el hecho de inseguridad que consternó al país, llamó la atención la manera poco tradicional de concluir las primarias.

Presencia en redes

En estos últimos años los políticos han tenido que adecuar sus discursos a distintos formatos y acrecentar su imagen en redes sociales. Ya no alcanza con estar presentes en Facebook, hoy en día es necesario también estar en Twitter, Youtube, Instagram e incluso TikTok, red predilecta de jóvenes y adolescentes. Algunos hasta se animan con Twitch, como es el caso de Marra, plataforma que permite realizar transmisiones en vivo y es muy habitual en la actualidad.

Claro que es necesario delimitar qué tipo de narrativa se quiere construir en cada una de estas redes, especialmente porque no todas son consumidas por las mismas personas. Allí radica el éxito o el fracaso de una buena campaña. “No hay que decir todo a todos. Comunicacionalmente no rinde porque no todos habitan los mismos escenarios comunicacionales”, sostiene Aruguete, y sentencia, “una buena campaña comunicacional es aquella en la que uno logra interpelar al sector de la sociedad al cual quería dirigirse”.

Pero no todo se trata de contenido orgánico, los candidatos, y los precandidatos que quedaron en el camino, invirtieron mucho dinero en redes sociales. Especialmente en las plataformas de Meta: Facebook e Instagram. Se comprobó que uno de los políticos que más dinero gastó en publicidad fue Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, que desembolsó cerca de $120 millones y quedó como cuarta fuerza de cara a las elecciones generales de octubre. Unión por la Patria en su totalidad invirtió más de $100 millones y Juntos por el Cambio cerca de $90 millones. Lo curioso es que Javier Milei no aparece en la lista, por lo que se puede deducir que no destinó presupuesto a plataformas, no por lo menos desde sus cuentas oficiales.

Claro que las redes sociales, ya sea con publicidad paga o un discurso más bien orgánico, no tienen la fórmula ganadora ni mucho menos, pero tal vez es menester dejar de subestimar su poder y lograr entenderlas una por una, sin dejar nada librado al azar. “No todas las temáticas ni todas las narrativas tienen el mismo rendimiento en las distintas plataformas. Ahí es donde uno tiene que distinguir y segmentar qué tipo de propuesta o qué tipo de temas instala en función de qué rendimiento quiere tener, qué imagen de sí quiere dar y a quiénes quiere interpelar» sintetiza de manera más que suficiente la autora de El poder de la agenda: política, medios y público.

Muchos argentinos y argentinas, especialmente de un rango etario inferior a los 40 años, prefirieron informarse del escrutinio a través de canales de streaming. El Búnker del Método, llevado a cabo por el youtuber Tomás Rebord, contó con casi 100 mil personas en vivo

Nuevas maneras de consumir

En cuanto al público, que además de ejercer su voto, siguió minuto a minuto las elecciones a través de los medios, llamó la atención que muchos de ellos hayan dejado de lado los más tradicionales y optado por coberturas hechas por influencers en redes. Muchos argentinos y argentinas, especialmente de un rango etario inferior a los 40 años, prefirieron informarse a través de canales de streaming. Los números sorprenden. El Búnker del Método, llevado a cabo por el youtuber Tomás Rebord, el principal ejemplo, contó con casi 100 mil personas en vivo, mientras que otros medios como El Destape y FutuRock también obtuvieron muy buenas cifras. «Hoy los medios están bastante más sometidos de lo que nosotros creemos a lo que está pasando por fuera de ellos”, explica la investigadora del CONICET mientras echa un poco de luz a este nuevo fenómeno.

Actualmente, y a juzgar por los números, las audiencias buscan mayores opciones a la hora de informarse, al mismo tiempo que buscan nuevos líderes de opinión. Todo indica que los medios tradicionales ya no cuentan con la posta, se trata más bien de un diálogo continuo y recíproco entre ellos. “La propia circulación de información en medios y redes está retroalimentada per se. Los medios levantan posteos de distintas redes sociales y las redes sociales citan a los medios”, sentencia Aruguete.

A más de diez días de las PASO y a menos de dos meses de las elecciones generales, los políticos elegidos reanudaron sus campañas. La presidencia aún no está definida y quedan futuros análisis por llevarse a cabo conforme se reacomoden los candidatos.

Intentar explicar el triunfo provisorio de Javier Milei a partir de su impacto en redes sociales sería erróneo, pero dejarlo de lado también. El batacazo de la Libertad Avanza se puede explicar por numerosos factores: el descontento político de gran parte de la sociedad, los números actuales de pobreza e inflación, las enormes deudas heredadas, la búsqueda de figuras nuevas, entre otros. Pero es necesario sumar también lo que ocurre en internet, incluirlo dentro de un paquete que solo funciona si es en conjunto. «Si tratáramos de explicar -agrega Aruguete- cómo es que Milei logró conseguir esa cantidad de votos es porque tuvo un muy buen rendimiento en redes sociales, pero también tuvo una sostenida, resistente y creciente aparición en medios tradicionales”.

Es necesario brindarle a los ciudadanos aquellas cuestiones que exigen, pero también es necesario lograr converger todos los puntos en uno solo, sin dejar nada por fuera, de lo contrario el resultado no sería el esperado. «Si uno quiere intervenir en el ecosistema digital tiene que generar redes entre las distintas plataformas con los medios de masas y con el territorio porque si no están relacionados el escenario online con el escenario offline no se logra una buena campaña comunicacional”, sentencia Aruguete.

Abr 28, 2023 | Comunidad, Destacado 3

Integrantes de comunidades mapuches realizaron una presentación en el INADI y en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial luego de que el Parlamento local los calificara como pueblo extranjero.

Luego de la aprobación del proyecto de ley provincial que afirma que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, el pueblo indígena denunció al Gobierno mendocino por racismo y discriminación. La medida fue presentada ante el INADI y el CERD (Comite para la Eliminación de la Discriminación Racial).

Hace casi un mes, la Cámara de Diputados de Mendoza afirmó, a través de su página web, que la insólita resolución se decidió “con base en los aportes científicos, históricos, antropológicos aportados al momento del tratamiento en comisión por especialistas en el tema indígena”.

Incluso, Rodolfo Suárez, gobernador de la provincia, expresó en sus redes sociales que “si no le damos la seriedad y la institucionalidad que el tema merece, alejándonos de los discursos fanáticos, vamos a tener estos grupos exigiendo la entrega de propiedades en toda Mendoza”. En sintonía con Suárez, el senador nacional Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza” a través de su Twitter.

Damián Andrada, investigador y especialista en pueblos indígenas, comentó a ANCCOM que “la Legislatura mendocina no tiene la potestad de decir que integrantes de un pueblo indígena son argentinos. Además, no corresponde a ningún criterio científico”.

Orlando Carriqueo, referente del pueblo mapuche, declaró a esta agencia que el proyecto representa “un acto racista, fascista, alejado de la verdad y fundamentalmente antidemocrático” y destacó que “tienen como claro objetivo deslegitimar la presencia mapuche y sus reclamos territoriales”.

Respecto a las discusiones sobre si los mapuches son extranjeros o no, Andrada explicó que “los pueblos indígenas están desde antes de la conformación del Estado Nacional. Existen antes de la conformación del Estado argentino y chileno.” A su vez, Diego Escolar, antropólogo e investigador del CONICET experto en el tema, dijo que “la presencia indígena de los ancestros del mapuche en Mendoza data de más de mil años”.

El referente mapuche planteó que “la Argentina debe repensar su identidad, debe repensar su historia y debe aceptar primero que no venimos de los barcos y, segundo, que hay una gran identidad indígena en nuestra sociedad”.

Además, Escolar reveló que “el término mapuche como término de identidad, no es tan antiguo. Se empieza a generalizar en el siglo veinte y desde el siglo diecinueve. Antes, esos mismos grupos tenían otros nombres, por lo que es un error buscar datos del mapuche nombrados así en el periodo colonial”.

En referencia a cómo se trató la cuestión, Andrada sintetizó: “Cuando nos encontramos con pueblos que en lugar de desistir frente a estos avasallamientos, buscan resistir, rápidamente el poder económico lo toma como un enemigo. Los medios de comunicación que representan esos intereses, los ubican también como un chivo expiatorio, al igual que los movimientos y partidos políticos que se posicionan del lado de los poderosos”.

A la denuncia por racismo y discrimnación presentada por la comunidad mapuche, se suman la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y el INADI quienes en el pasado manifestaron su preocupación por las medidas tomadas en Mendoza, ya que consideran que “este tipo de normas fomentan la reproducción de discursos de odio y legitiman prácticas muy peligrosas”.

Carriqueo afirmó que “ha habido un avance de discursos antimapuches, racistas y negacionista pero claramente tiene que ver con un problema que arrastra el Estado y la misma sociedad que es no reconocer el primer genocidio que ocurrió en Argentina y que tiene que ver con la campaña del desierto”. Agregó: “La democracia le debe a la sociedad el reconocimiento de ese genocidio y una discusion mucha mas amplia para poder desarmar y desarticular el racismo estructural que hay. Los partidos políticos no están ajenos a ese racismo que se ve fundamentalmente en el desconocimiento de la historia”.

Abr 20, 2023 | Comunidad, Destacado 5

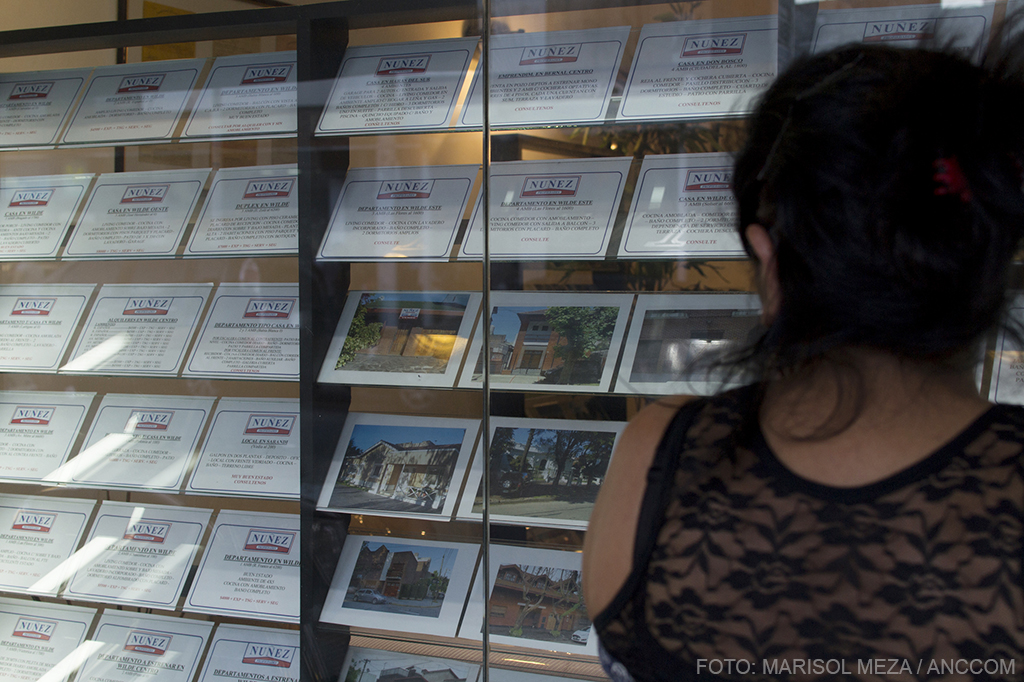

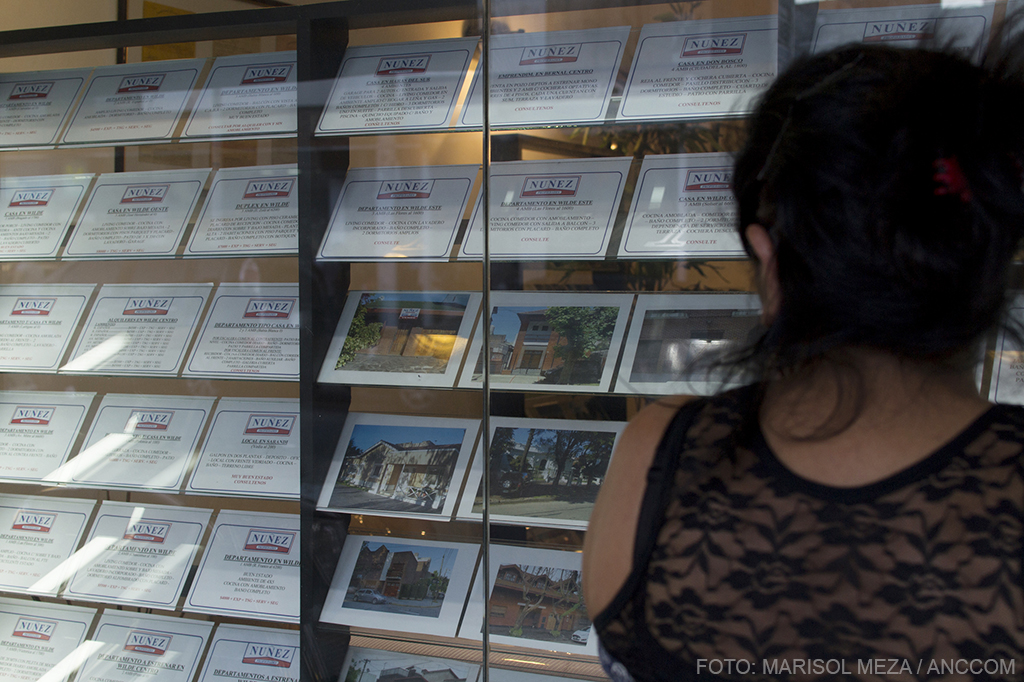

Cada vez hay menos inmuebles para vivir, mientras crecen los alquileres temporarios a turistas. La ausencia de una política de vivienda y de regulaciones estatales agravan la situación.

Tras una reunión que mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa a principios de abril, trascendió que el Gobierno analizaría reformar la Ley de Alquileres. Los rumores generaron incertidumbre en el mercado inmobiliario e incluso muchos contratos a punto de firmarse quedaron frenados. Días más tarde, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta lanzó un paquete de medidas para promover el alquiler de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, en un contexto de escasez de oferta, aumentos por encima de la inflación y buena parte de los precios dolarizados.

“No tengo nada en este momento”. “Si tengo algo, ya está reservado”. “Hace dos semanas que los contratos no se mueven”. Son las respuestas de agentes inmobiliarios del barrio de Palermo cuando se les pregunta por la posibilidad de alquilar un departamento. “Muchos propietarios han decidido retirar sus inmuebles del mercado porque con las condiciones que establece la ley, ya no les es rentable”, asegura Diego Migliorisi, abogado especializado en derecho inmobiliario.

Entre los aspectos controvertidos de la ley se destaca un ajuste anual y contratos de tres años (antes eran dos). “En un contexto económico cuya inflación en 2022 fue del 94,8 por ciento, alquilar un departamento bajo estas condiciones hace que el propietario salga perdiendo”, afirma José Rozanos, director de Reporte Inmobiliario. En marzo la inflación interanual fue del 104,5 por ciento, según el INDEC.

Sancionada durante la pandemia, la Ley de Alquileres ha recibido diversas críticas. Federico Poore, periodista especializado en temas urbanos, considera que con la ley los propietarios se aseguraban un ingreso y los inquilinos un techo, en un contexto de alta incertidumbre desatado por la pandemia. Desde la perspectiva de las inmobiliarias, Rozanos sostiene que la ley fue inoportuna, porque ya en ese momento el ajuste anual del inmueble perdía contra el índice de inflación.

Del lado de los inquilinos, está Lautaro, de 24 años, en búsqueda de un monoambiente. “Me quiero mudar, sé que es un gasto elevado. Trato de calcular todo en dólares porque con los precios en pesos no podés tener una idea”. A Fiorella, mientras tanto, dentro de un mes se le vence el contrato y debe cambiar de casa. “Hoy es así, si vas a ver un departamento tenés que ir con la plata en la mano porque no hay un mañana”, cuenta en relación a la demanda que existe en el mercado. “El otro día fui a ver una pieza de un conventillo y delante mío había diez personas más esperando entrar”, agrega. Además, “el dueño tiene un abanico de opciones, puede poner los requisitos que quiera: que el inquilino cuente con recibo de sueldo, que no tenga mascotas, que no tenga hijos”, concluye.

Cynthia Goythía, directora del Centro de Investigación de Política y Vivienda de la Universidad Torcuato di Tella, sostiene que el problema de la escasez se ve agravado por el desplazamiento de la oferta hacia alquileres temporarios a través de plataformas como Airbnb y Booking. Según los datos de Inside Airbnb, en la Ciudad de Buenos Aires existen 22.716 unidades disponibles para alquilar por al menos tres meses, mientras que para alquilar de modo permanente el número desciende a 1.100. “Con sólo ocho días de alquiler a través de la plataforma es posible generar un ingreso similar al alquiler mensual promedio de un departamento permanente”, fue una de las conclusiones que arrojó el informe publicado por el Centro de Estudios Metropolitanos. Es decir que, un departamento en Recoleta, ocupado durante veinte días todos los meses, al final del año rinde cuatro veces más que si se lo alquila mediante un contrato tradicional.

Según datos del Centro de Estadísticas y Censos de la Ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, el 36,1% de los hogares son rentados. Quizás por eso, en tono de campaña electoral, el Gobierno porteño lanzó un paquete que incluyó tres medidas: una bonificación del 70 por ciento sobre el seguro de caución para los propietarios; un sistema de créditos por tres veces el valor del alquiler para que el inquilino pague en cuotas, y un sistema de créditos destinados a la refacción y mejora de condiciones del inmueble.

“El problema de fondo no se puede resolver mediante las atribuciones que Larreta tiene como jefe de Gobierno –subraya Rozanos–. El problema de porqué no funciona la Ley de Alquileres y los créditos hipotecarios es la inflación y la caída de los ingresos en términos reales. Eso amerita una política económica que excede las medidas que tomó el Ejecutivo porteño”.

Dic 2, 2022 | DDHH, Destacado 3

En una nueva audiencia del juicio por la apropiación de la hoy titular del Inadi Victoria Donda Pérez, su tío Adolfo Donda Tigel, acusado de participar de su apropiación, amplió la declaración indagatoria victimizándose y sin arrepentimiento.

Adolfo Donda Tigel ya había sido condenado a prisión perpetua en la causa conocida como ESMA III.

Adolfo Donda Tigel, tío biológico de Victoria Donda Pérez, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo en 2004, se presentó frente al tribunal en Comodoro Py por la causa en la que se investiga su participación en la sustracción de su sobrina durante la última dictadura militar. El exmiembro de la Armada negó haber conocido sobre el embarazo de la mamá biológica de la actual titular del INADI, detenida y desaparecida en la Escuela de Mecánica de la fuerza (ESMA) en 1977. Abuelas de Plaza de Mayo definieron como “cínico” su discurso, que duró tres horas.

No fue una audiencia más la que se produjo esta semana en la sala SUM de los tribunales federales de Retiro. Fue el turno de Adolfo Donda Tigel, el único acusado en el juicio en el que se le endilga haber facilitado la sustracción y ocultamiento de identidad de su sobrina Victoria Donda Pérez, por parte del prefecto Juan Antonio Azic, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad en 2012 a catorce años y medio de prisión y los cumple de manera domiciliaria.

Donda Tigel, detenido en la Unidad 31 de Ezeiza por ser condenado dos veces a reclusión perpetua también por delitos de lesa humanidad en la ESMA, fue interrogado por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires -integrado por Ricardo Basílico, como presidente, María Gabriela López Iñiguez y Daniel Horacio Obligado-. También se expidió sobre las preguntas que realizaron los integrantes del Ministerio Publico Fiscal, representado por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, y la querella que acompaña a Victoria, representada por un equipo jurídico de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

La esperada declaración se retrasó por la llegada tardía de Donda Tigel que comenzó su alocución mostrándose dispuesto a ser interrogado: «Siempre efectué mi presentación espontánea», aclaró. Con tono de víctima, afirmó ser «siempre veraz» y planteó que en los juicios previos que afrontó eso lo ha «perjudicado», por reconocer haber sido parte del comando de la unidad de tareas 3.3.2 de la Armada en la ESMA durante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Fue este grupo formado por suboficiales y oficiales militares, que dependía del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) de la Marina de Guerra, el que se dedicaba a la ejecución concreta de los secuestros durante la última dictadura.

Haciendo comparaciones con los árbitros de rugby y fútbol, señaló, de forma desafiante, que los jueces deben apoyarse sobre hechos «claros», «obvios» e «indubitables». A continuación, el marino hizo un recorrido institucional de los cargos que tomó durante esos años. Negó haber sido parte de los escuadrones de la ESMA en el momento del rapto de Victoria. Argumentó que, en base al boletín de pases para los miembros de la Armada, en 1976 participó de la escuela de aplicación de oficiales de la fuerza en Puerto Belgrano. Por otra parte, señaló que en 1977 estuvo en el Arsenal Naval de Zárate.

Planteó que su paso por la ESMA comenzó en 1978. «Me fue asignado el cargo de jefe de una agrupación de Seguridad y Ceremonial», destacó. Afirmó que, una vez como jefe de operaciones de tareas, se le encomendó dirigir la unidad de tareas 3.3.2 en la Escuela de Mecánica desde octubre de 1978.

«Silencio, cinismo, crueldad, mentiras, ausencia de arrepentimiento, el archiconocido cocktail de estos criminales de lesa humanidad cuando les toca enfrentar a la justicia”, concluyó el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.

Donda Tigel mencionó que, al momento de su designación, seguía sin conocer el paradero de su hermano menor y su pareja, José María Laureano Donda, detenido en mayo de 1977, y María Hilda Pérez, secuestrada dos meses antes, en marzo de 1977, y embarazada de cinco meses. Ambos pasaron por la Comisaría Nº 3 de Castelar.

Eran militantes de Montoneros y este hecho significaba “un problema” para las aspiraciones del marino de escalar en el ámbito castrense. Negó que hubiera responsabilidad de parte de la Armada por el secuestro de su hermano y su cuñada y desconoció haber tenido la información de que ella estuviera embarazada mientras mantenía cautiverio en la ESMA. Señaló que la última vez que había tenido contacto con su hermano José María Laureano había sido en 1976.

Sostuvo que en 1978 hizo un supuesto pedido al represor Antonio Pernía para saber dónde se encontraban. Pero “en un momento se suspendieron” esos contactos, según expresó. Reforzó que se entrevistó con “dos oficiales” (de la Fuerza Área) en una oficina de Aeroparque. Según Donda, le contestaron que dado el tiempo transcurrido de la última comunicación de su hermano con sus padres (un año) «era muy probable que estuvieran muertos». Y añadió: «Lo primero que hice cuando tuve esa información fue decírselo a mis padres para que la tuvieran por parte mía, y atenuaran la búsqueda, que era algo alienante».

En otra de sus maniobras, el acusado intentó victimizarse cuando sostuvo que tanto Sara Solarz de Osatinsky como Ana María Martí, sobrevivientes de la ESMA, realizaron una “campaña de difusión” en su contra, una vez que salieron del país, instalando su nombre dentro de la nómina de torturadores que trabajaron en la Escuela de Mecánica. Incluso señaló que primero habían sido “colaboradoras” de la Armada en la lucha contra las “organizaciones terroristas”.

Su relato mantuvo la línea de negación. Reafirmó no haber conocido en 1977, momento del paso de los padres de Victoria por la ESMA, ni al médico ginecólogo del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco; ni al médico de la Armada Carlos Capdevila; ni tampoco al doctor Horacio Pessino. Este último firmó la partida de nacimiento apócrifa de Victoria como hija de Azic. Además desconoció sus vínculos con el propio Azic y con el colaborador y oficial de la Prefectura Naval Argentina Héctor Antonio Febres, acusado por Donda Tigel de ser montonero. Fue más a fondo aún: “Yo nunca supe dónde era el lugar de los partos ni de las embarazadas. Todos lo sabían menos yo”.

Intentó ser certero en pasajes de su alocución y reiteró los puntales de su exposición. «En 1977 nunca estuve en la ESMA. Jamás fui a la unidad de tareas 3.3.2. Jamás pisé el predio de la Escuela. Durante ese año ignoré absolutamente la existencia de mi cuñada e ignoraba inclusive que ella estuviera embarazada», afirmó.

Cuando le tocó reconstruir el momento en el que se conocieron los resultados de la prueba a la que se había sometido Victoria en el Banco Nacional de Datos Genéticos, en 2004, y se determinó que su familia no era la que la había criado, Donda Tigel señaló que se comunicó con Azic por teléfono y que él le dijo que no sabía que el ahora acusado en los tribunales era su tío de sangre.

Finamente buscó interpelar a Victoria y le dejó un mensaje directo: “Quiero que mi sobrina sepa que de ninguna manera fue regalada o rechazada. Tiene una familia, soy el hermano de su padre”. Además de evitar utilizar la palabra “apropiación”, intentó separar su figura de la de los miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea que se quedaron con bebés, despojándolos de sus familias. Incluso caratuló esto como una “canallada”.

En un comunicado pronunciado luego de la audiencia, Abuelas de Plaza de Mayo tildó la presentación de Donda Tigel de “cinismo” y arremetió contra el acusado. “Victimizándose desde el comienzo, negando saber nada de nadie, negando haber estado donde sí estuvo, se puso en el lugar que tantos otros genocidas ya lo hicieron antes sentados en el banquillo. Silencio, cinismo, crueldad, mentiras, ausencia de arrepentimiento, el archiconocido cocktail de estos criminales de lesa humanidad cuando les toca enfrentar a la justicia”, concluyó la asociación.

El próximo lunes continuará en Comodoro Py este debate que trasciende la biografía individual de Victoria Donda Pérez y la de su familia biológica, y promete erigirse como un capitulo indeleble en la búsqueda de justicia en nuestro país.

Oct 14, 2021 | Comunidad, Novedades

Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA) se conformó este año y agrupa alrededor de 50 organizaciones, entre las que se encuentran la Campaña Federal por la Separación del Estado y la Iglesia, Apostasía Colectiva, la secretaría de Laicismo de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), Libre Diversidad y Católicas por el Derecho a Decidir. El objetivo no es modesto: separar definitivamente a la Iglesia del Estado.

Menuda tarea tiene esta militancia especialmente después de la designación de Juan Manzur como jefe de Gabinete. Para Leonardo Loto, representante de la Campaña Federal por la Separación del Estado y la Iglesia en la agrupación, “no hay que olvidar que es el causante de que Tucumán sea una provincia ‘provida’».

Pero OLA ya había movido sus fichas antes. Para ese entonces, ya se habían reunido con Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, para solicitarle apoyo para eliminar las diversas trabas que les impiden impulsar una iniciativa popular para derogar el conjunto de leyes y decretos que benefician a la Iglesia Católica y que fueron sancionados en gobiernos militares.

Jeremías Antelo, representante en OLA por FALGBT, quien participó del encuentro, declaró a ANCCOM que la acción se suma a las notas ya presentadas en ambas cámaras del Congreso y al amparo solicitado en la Justicia. Tanto él como Pao Rafetta, representante de Apostasía Colectiva en la organización, calificaron aquel encuentro como positivo ya que notaron el interés del funcionario y se llevaron el compromiso de coordinar nuevas reuniones.

Pero la derogación de aquellas normas ¿es suficiente para el divorcio entre Iglesia y Estado? Antelo manifestó que no, porque la mayor cantidad de dinero que recibe la Iglesia es por los subsidios a las escuelas, las exenciones impositivas y la cesión de propiedades y terrenos fiscales. Y menciona como ejemplo uno ubicado en la calle 137 entre las calles 442 y 443 en el Barrio El Rincón, en Villa Elisa, en el cual la comunidad vecinal proyectaba hacer una salita de atención de salud y un jardín maternal. Sin embargo, este terreno fue cedido al Arzobispado de La Plata en comodato por 99 años, decisión que fue convalidada en la sesión ordinaria número 10 del Concejo Deliberante de dicha ciudad y que contó con amplio apoyo del oficialismo y la oposición. La cesión, rechazada por la Asamblea Vecinal, generó una oleada de reclamos que se intensificaron cuando el mismo Concejo decidió que se construya el Centro de Integración Comunitaria (CIC) y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en una plaza del barrio en lugar del predio que acababa de ser sido cedido a la Iglesia.

Ya en el presupuesto nacional 2021 se encuentran estipulados más de 200 millones para el clero, resultando muy difícil de estimar los ingresos indirectos cuyo monto final se extravía en una red de datos enmarañados. Como caso testigo podemos mencionar que en Salta, una auditoría por parte del Ente Regulador (EnReSP) evidenció que más de 100 propiedades a nombre del Arzobispado no cumplían los requerimientos para eximirse del pago de impuestos y aun así recibían cuantiosos subsidios provinciales. Este hecho ilustra fehacientemente que el presupuesto nacional no es más que la punta del iceberg.

En 2019, con la creación del Programa Fe, la Iglesia intentó abandonar gradualmente la dependencia del Estado luego de que estallara el escándalo por los salarios clericales en medio de la batalla por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Antelo calificó esa iniciativa como una “pantomima para la tribuna” porque la Iglesia, “no solo sigue percibiendo el dinero, sino que el monto se ha acrecentado por los aportes de particulares”.

Aunque el factor económico resulte importante, existe otra preocupación: el registro de datos personales. A menudo, quienes apostatan, descubren que, pese a encontrarse bajo el amparo de la Ley 25.326, su información sensible no suele ser eliminada de las bases de datos de la Iglesia. Por este motivo, Rafetta expresó que desde Apostasía Colectiva se brinda asesoramiento no solo para renunciar a la fe católica sino también para eliminar los datos personales de los registros eclesiásticos.

A menor legitimidad social, menor es el poder de negociación. Las crecientes apostasías ilustran la merma de representatividad de una Iglesia cada vez más cuestionada. Esto se traduce en el lema: “No en mi Nombre”. ¿Por qué? Rafetta mencionó que una Iglesia que defiende principios patriarcales nunca podría representar los intereses de las mujeres, las diversidades sexuales y los pueblos originarios, donde su colectivo se siente incluido. Esta declaración va en consonancia con el debate por la IVE, donde tanto la Iglesia Católica como la evangélica, ejercieron una fuerte presión para obstaculizar la sanción de la ley.

Las múltiples denuncias de abuso y la falta de adaptación a un contexto social más amigable con las mujeres y minorías, erosionan el peso de la Iglesia y de la religión católica, que apenas conserva el 62,9% de creyentes, de acuerdo a estudios del CONICET. Con estos elementos sobre la mesa, OLA invita al debate y a repensar los elementos culturales de una realidad que se ha aceptado como dada durante larguísimo tiempo. Iniciativas populares, reuniones con funcionarios y futuros proyectos de ley son las armas elegidas por la agrupación para continuar esta lucha. Hay sueños de primavera en el aire.