«Una reparación histórica que la Iglesia nunca había hecho»

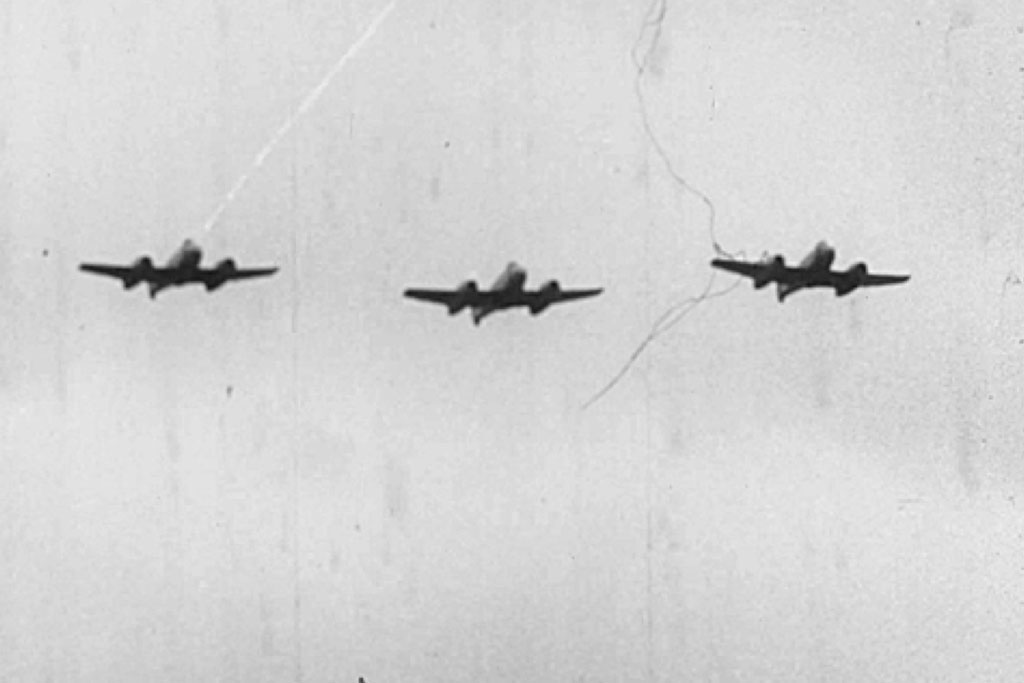

El párroco Alejandro Llorente y el padre Domingo Bresci oficiaron una misa en homenaje a las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo de 1955 en la Basílica Nuestra Señora de la Merced. Luego dejaron una ofrenda floral en el lugar de los hechos.

Este martes, 17 de junio, se celebró una misa en homenaje a las 309 víctimas de los bombardeos a Plaza de Mayo, a 70 años del crimen. La ceremonia fue llevada a cabo por el párroco Alejandro Llorente y el padre Domingo Bresci en la Basílica Nuestra Señora de la Merced, en Reconquista 209. Los casi 50 asistentes pertenecían a distintas agrupaciones del peronismo y asociaciones civiles. Todos ellos estaban relacionados de una u otra manera al hecho que sacudió nuestro país en 1955.

Luis Miraldi vivía en Belgrano y Sarandí y tenía siete años el día del bombardeo. Junto a su padre, italiano y peronista, observaron desde la alzada del tranvía, en la avenida, los aviones y las bombas cayendo en la plaza. “Estábamos un poco inconscientes y confundidos. Y más allá de las bombas bajando y explotando, lo que más me impresionó fue ver pasar por nuestros costados, autos a muy alta velocidad, hombres con armas en las manos, gritando: “¡Se fue el tirano!, ¡se fue el tirano!, ¡hay que matar al tirano!”. Mi padre estaba preocupado y muy triste, él había entendido enseguida que el peronismo se trataba de cuidar al trabajador”, recuerda. “Horas más tarde, mi primo que esta haciendo el servicio militar, fue a levantar los cadáveres de la calle. Manejaba muy bien y lo designaron camionero para cumplir la terea”, agrega.

Miraldi no recuerda los destrozos en la vía pública producto de las bombas que fueron más de 100, pero no olvida la quema de Iglesias esa noche. “Con el tiempo, sentí mucho dolor por el rol que tuvo la Iglesia en el ataque. Cristo Vence era un canto de época, fue una mala impostación teológica”. Miraldi participa con su esposa en una comunidad eclesial en la Parroquia de la Santa Cruz, y hoy en la Basílica, una de las iglesias atacadas luego del bombardeo, presencian la misa en homenaje a las víctimas de los aviones de la Marina y la Fuerza Aérea.

Durante la misa se leyeron los salmos correspondientes, se celebró la comunión de los presentes y se entonaron los cantos tradicionales. En el inicio, integrantes de asociaciones civiles organizadoras del encuentro dieron las gracias por la convocatoria y compartieron su dolor e indignación ante lo ocurrido: “Cuando se lo compara con Guernica, es errado, porque fue producida por los nazis. Acá fueron argentinos los que cometieron la masacre”, afirma Alberto Lina, vicepresidente de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos.

Los sacerdotes celebrantes también compartieron parte de sus memorias de ese oscuro 16 de junio. Llorente contaba que, durante su crianza en una familia profundamente antiperonista, siempre se habló de la quema de iglesias, pero nunca de aquello masacre previa. “De eso en casa no se hablaba”, dice. “Es mi convicción cristiana la que me trae aquí hoy”, finaliza. Por su parte, el padre Domingo Bresci, uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, recordó ante los presentes: “Yo era seminarista y venía en el tren con otro sacerdote, íbamos a la Capital porque se contaban cosas espantosas de lo que iba a pasar”. Y sigue con gran efusión: “Vimos la Curia arder, ¡la forma en la que se incendiaban los ladrillos! Pero no vimos aquellos cuerpos que fueron asesinados y que eran el templo vivo de Dios. Retomando lo que contaba a Alejandro de cuando era niño, hablaban de la quema de iglesias, pero no de la quema de los cuerpos humanos, que valían muchísimo más que los miles de ladrillos que se podrían haber quemado”. Y concluye, en relación a la misa: “Este es una reparación histórica que la Iglesia nunca había hecho”.

Una vez terminada la celebración, los concurrentes se dirigieron con una marcha lenta en la fría noche de martes hacia la Plaza de Mayo. Allí se colocó un gran ramo de flores blancas hacia la Casa Rosada y se leyó un discurso en conmemoración de las víctimas y en favor de la democracia. El grupo entonó las estrofas del Himno Nacional y permanecieron unos pocos minutos más recordando en la penumbra del lugar. Al escuchar sus memorias, muchos parecían volver a ser los niños que presenciaron la atrocidad. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre, cuenta que su padre, que militaba activamente, ese día se encontraba enfermo, y muchos años después entendió de lo que se había salvado.

Por su parte, Juan Mercurio cuenta que vieron a los aviones irse hacia Uruguay desde el barrio de Banfield, donde vivía. Otra de las voces que pudo escucharse, describe la caída de las bombas con la mirada que tenían de niños: “Cuando vio que venían los aviones, un amigo me dice: “Mirá, van tirando cosas. Eso ahora explota y caen papelitos”.