40 años del plebiscito que selló la paz con Chile

En la primavera democrática, el presidente Raúl Alfonsín sometió a la voluntad popular el acuerdo limítrofe que proponía firmar con el país trasandino. Tres historiadores recuerdan cómo funcionó esa herramienta que no se volvió a utilizar.

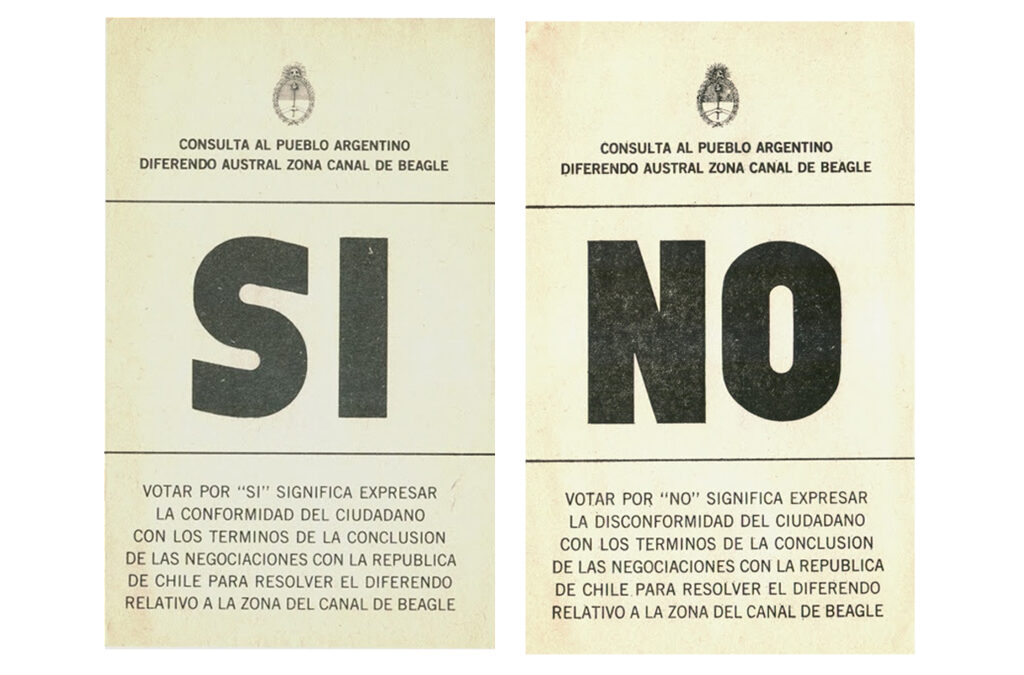

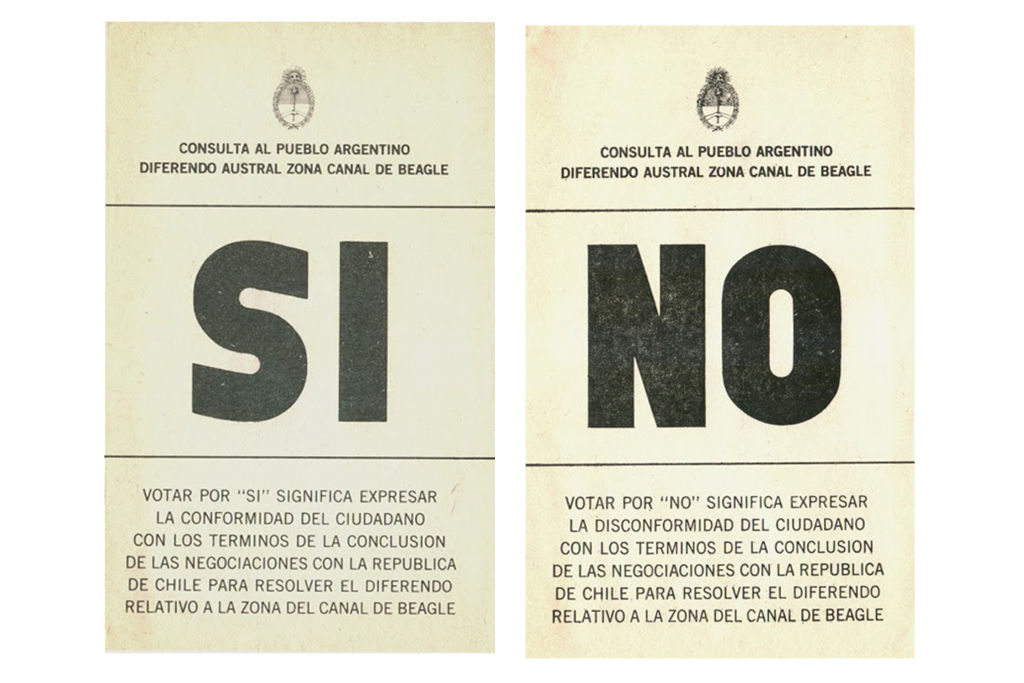

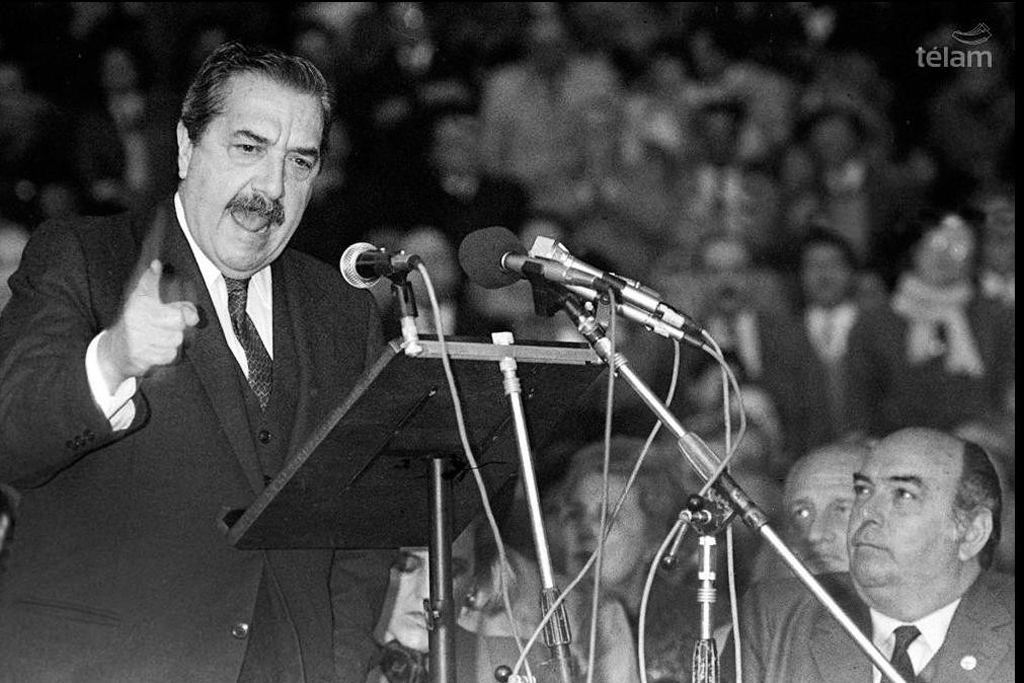

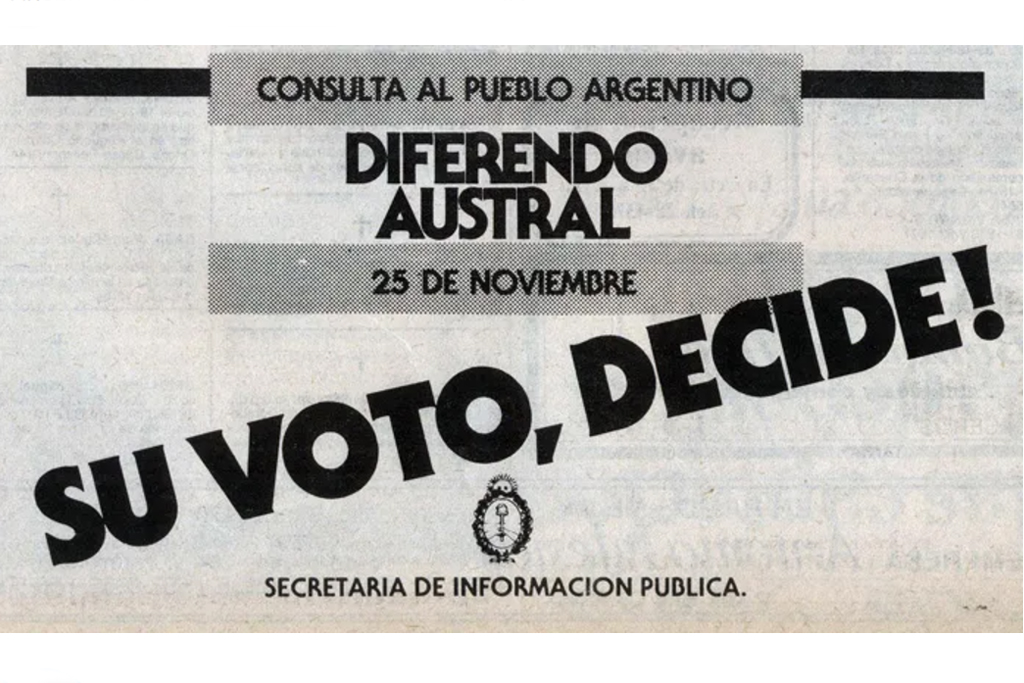

El 25 de noviembre de 1984 el presidente Raúl Alfonsín convocaba a un plebiscito no vinculante para que la ciudadanía emitiera su apoyo o no a la firma del Tratado de Paz y Amistad con Chile, a modo de resolución del conflicto territorial en la zona del Canal de Beagle.

A 40 años de aquel referéndum, del que participó más del 72 por ciento de la población y que dejó como resultado un 82 por ciento a favor de la firma del tratado, ANCCOM analiza junto a Federico Lorenz, Germán Sergio Martínez y Juan Pablo Csipka de qué se trató aquella consulta, la primera y hasta el momento última de esas características.

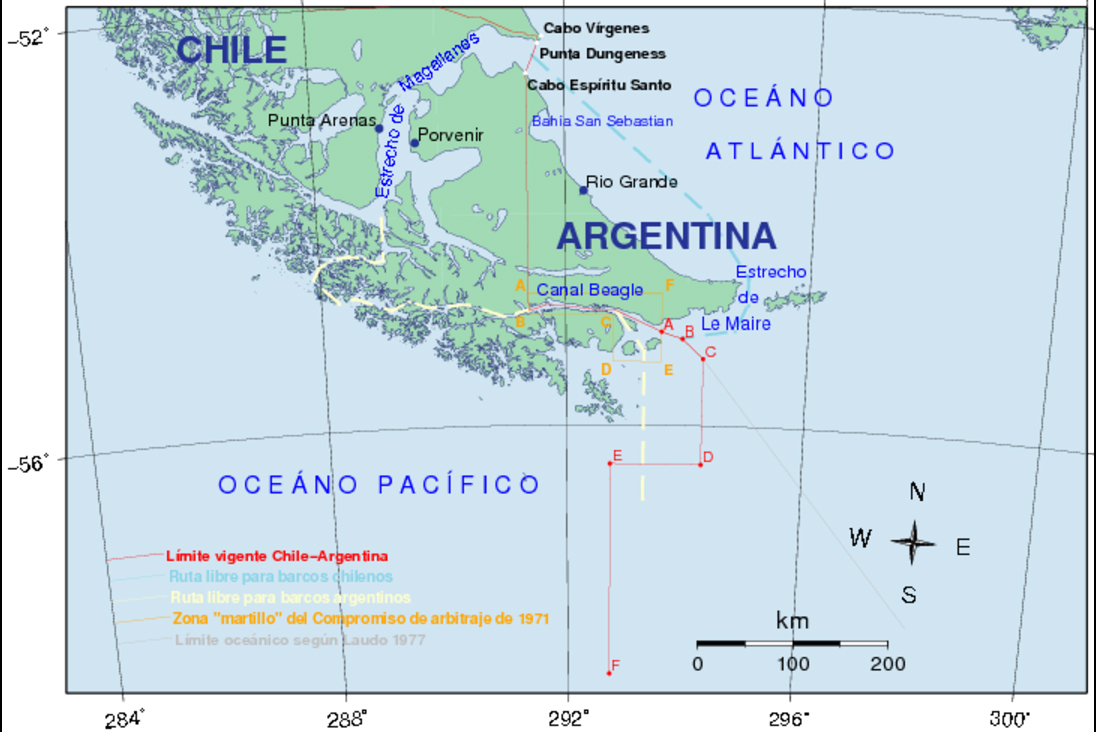

“El sur del continente tiene una importancia estratégica y siempre la tuvo, en términos del llamado paso bioceánico que es el extremo austral de la Isla Grande de Tierra del Fuego y el estrecho de Magallanes, las dos formas de pasar del Atlántico al Pacífico”, señaló Federico Lorenz, escritor e historiador, especialista de la Guerra de Malvinas, en torno a la relevancia geopolítica del territorio meridional de América. A la vez, reflexionó acerca de su trascendencia: “Quien controla esos espacios de algún modo controla el tráfico inter oceánico”, y sostuvo que esta no es solo la mirada de Argentina y Chile sino también la de otras potencias extranjeras que siempre han mantenido un gran interés en la región, como es el caso de Inglaterra. “De allí que sean tan importantes las Malvinas”, expresó el Lorenz.

“La consulta no era vinculante, pero fue contundente”, comentó Germán Sergio Martínez, profesor, politólogo y magíster en Ciencias Sociales, acerca de la consulta popular que se realizó en Argentina el 25 de noviembre de 1984 y que llevaría a la firma del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile unos días después. Este pacto fijó los límites desde el Canal de Beagle hasta el pasaje de Drake de ambos países y dio fin a un conflicto que marcó la historia de las dos naciones. “Los problemas limítrofes con el hermano país de Chile se arrastran desde la colonia”, afirmó el politólogo.

Al mismo tiempo, ubicó al Tratado de Límites de 1881, firmado durante la presidencia de Julio Argentino Roca, como el primer antecedente para comenzar a dirimir los límites espaciales entre ambos países. Martínez mencionó que un factor determinante para la firma de este pacto era la situación en la que se encontraba el Estado argentino en ese entonces, posicionado como el granero del mundo y con la posición de dos buques de guerra de alta complejidad para la época. “Evidentemente la cuestión de la supremacía de armamento y de algunas cuestiones económicas acorraló al Estado chileno para la firma de este primer tratado”, sentenció el politólogo, agregando que “quedaron algunos puntos pendientes”.

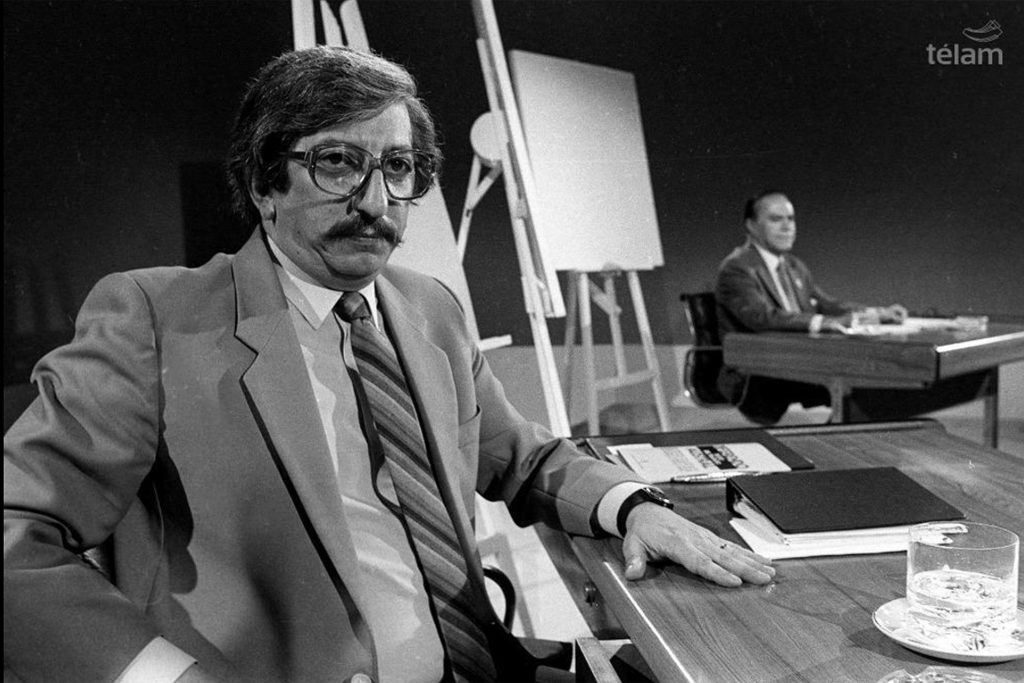

El canciller Dante Caputo y el dirigente justicialista Vicente Leónidas Saadi debatieron en el programa Tiempo Nuevo días antes del plebiscito como cierre de la campaña.

A partir de entonces, este tema estuvo presente en la agenda de todos los gobiernos, pero no en todos los mandatos fue tratado de la misma forma. Martínez, quien también es autor de El canal de Beagle. La disputa entre Argentina y Chile en las décadas de 1970-1980, afirmó que hay “una falta de una política exterior coherente y con continuidad a lo largo de la historia. Tenemos una política externa pendular que depende de los gobiernos de turno y de sus características ideológicas”. Por otro lado, el profesor recalcó que para dar solución al conflicto siempre se intentó buscar “algún mecanismo de arbitraje, pero quien se pensaba como árbitro era la majestad británica, alguien que no iba a ser muy favorable para Argentina”.

Es en la década del 70 que el conflicto adquiere un mayor estado de confrontación, especialmente en 1978 cuando las tropas se movilizan al sur del territorio argentino, en un momento en el que ambos países -Chile desde 1973 y Argentina desde 1976- se encontraban bajo sangrientos regímenes dictatoriales. “Así como la dictadura de (Jorge Rafael) Videla aprovechó el Mundial 78, el fervor popular y el apoyo social, (Augusto) Pinochet buscó unificar su frente interno en torno al Beagle”, analizó Juan Pablo Csipka, periodista y escritor de Una batalla de todos los días. Cómo recuperamos la democracia en Argentina, en torno a cómo se vivió la problemática territorial en ambas naciones, que “en el fondo eran socios, con el Plan Cóndor y la acción represiva”.

Lorenz, por su parte, planteó cómo fue el proceso de militarización en el sur argentino, ligado al clima de beligerancia que, si bien primó en la totalidad del territorio nacional, atravesó puntualmente a las provincias del sur: “La población de la Patagonia lo vivió muy intensamente porque la zona se militarizó y iba a ser teatro de operaciones”, detalló el historiador y destacó la experiencia de mujeres y niños de familias fueguinas que debieron migrar al norte del país. Sin embargo, la disputa no adquirió carácter bélico. Por el contrario, “en ese momento se retoman las negociaciones. Fue clave la participación de algunos obispos, tanto chilenos como argentinos, y la visita del papa Juan Pablo II también colaboró para que esto se encamine hacia otro lugar”, expresó Martínez al respecto y reconoció que “finalmente, lo que no fue la guerra con Chile después va a ser la guerra de Malvinas”.

Además de para respaldar su política internacional, el presidente Raúl Alfonsín impulsó el plebiscito como herramienta de fortalecimiento de la democracia naciente.

Donde empieza mi bandera se terminan las demás

“La dictadura militar siempre tuvo una retórica de guerra: el 76 es el año de la guerra contra la subversión, el 77 es el año de la guerra contra la inflación y el 78 es el año de la guerra contra Chile”, sostuvo Federico Lorenz. En su análisis acerca de cómo la última dictadura militar necesitó de la construcción de un enemigo para continuar reafirmándose y manteniendo el estado de excepción en el país, reflexionó que esta implantación ideológica “caló muy hondo socialmente” porque “siempre estábamos en guerra contra algo”.

El autor afirmó que existió una retórica de guerra contra la subversión, su cara más visible la de la lucha armada, pero que sucedió también en lo cultural y educativo. Aquella retórica, continuó Lorenz, es utilizada hasta que la subversión “comienza a desaparecer como problema, pues la están exterminando y es reemplazada rápidamente por algo que paradójicamente generaron ellos: la situación inflacionaria”. Según Lorenz, lo anterior tuvo como correlato la construcción de una guerra permanente con un enemigo interno y externo, físico, político y conceptual a aniquilar. “Siempre te falta algo, te están queriendo quitar algo, que aplica tanto a las Malvinas como al conflicto con Chile”, reflexionó el historiador y agregó: “En el caso de Chile, estaba todo el tiempo en el ambiente; publicaciones afines a la dictadura, movilizaciones de tropas, y la planificación secreta del accionar militar”.

“Me gusta el mar, soy guardián de mi frontera, donde empieza mi bandera, se terminan las demás”, recordó Juan Pablo Csipka un pequeño fragmento de la canción Me gusta el mar de Palito Ortega, lanzada en el año 82 y compuesta “como parte de la parafernalia a favor de las Fuerzas Armadas argentinas”. La producción propagandística que se realizó durante la dictadura militar para consolidarse en el poder y cooptar la opinión pública funcionó como un fuerte mecanismo de arenga al conflicto militar, en este caso puntualmente referido a la problemática limítrofe con Chile, aunque también se apostaba a una cuestión ideológica. En la misma línea, el autor comentó otros casos en los que se usó la propaganda militar para imprimir una bajada ideológica y así lograr respaldo social: “Esto entronca también con una campaña contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la CONADEP. Es ahí donde se usa el slogan ‘somos derechos y humanos’».

“Hay que pensar en la forma en la que Argentina se consolida como el Estado nación con fronteras en el sur, la Patagonia y el Atlántico Sur, porque tiene que ver con desmontar una lógica histórica de ver a Chile como enemigo: poner al menos unos ladrillos para que eso no suceda”, expresó Lorenz respecto a la socialización de percibir a los países vecinos como enemigos de la República Argentina. El autor reflexionó que son mecanismos difíciles de desactivar y que hasta el día de hoy sigue existiendo un pensamiento anti chileno en algunos puntos del país. “La lógica de pensar como enemigos a los países vecinos, sobre todo para una región subordinada como la nuestra, es muy contraproducente y ha sido funcional a los grandes poderes externos”, sentenció Lorenz.

La salida por la paz

En los años ochenta, mientras que en Argentina se iniciaba el periodo de transición democrática de la mano del alfonsinismo, en Chile se cumplían diez años de dictadura militar y comenzaban a vislumbrarse varias protestas contra el régimen. Juan Pablo Csipka ilustró aquel momento relatando un episodio que protagonizó Augusto Pinochet conocido como “el puntarenazo”, donde el dictador chileno fue insultado y abucheado en un acto en la localidad de Punta Arena, corolario de un frente interno ya resquebrajado. Del otro lado de la cordillera, la situación era diferente.

El alfonsinismo tuvo un rol central en la resolución del conflicto por vía diplomática: “Fue el gran contraste de lo que ocurrió con Malvinas, el ejemplo de cómo encarar un conflicto limítrofe de la manera que corresponde en democracia”, sostuvo Csipka. Por su parte, Martínez comentó que darle un fin a los conflictos bilaterales con Chile estuvo en la agenda y en la plataforma electoral de Alfonsín desde el 83: “La consulta popular fue idea del presidente ya que consideraba que eso podría darle el espaldarazo político necesario para cerrar esta cuestión de manera definitiva con Chile”.

“El acuerdo fue importantísimo en lo que respecta a la política internacional del alfonsinismo, que buscaba legitimarse, sumado a que la Argentina tenía el prontuario por el piso, una imagen desastrosa”, concordó Csipka. También analizó que se trató de un proceso de negociación finísimo y dificultoso, que sobrellevó fuertes trabas: “Era imposible una conversación entre Alfonsín, primer presidente de la democracia y Pinochet, el dictador más sanguinario del continente, que nos había traicionado en Malvinas”. La reunión entre ambos países terminó realizándose el 29 de noviembre de 1984 en el Vaticano y fue firmada vía cancillerías, con Dante Caputo y Jaime del Valle como los enviados de Argentina y Chile respectivamente para esta labor. En la misma línea, añadió que fue un acuerdo tan relevante para la historia argentina que, luego de 25 años del conflicto, Cristina Kirchner se dirigió al Vaticano junto a Michelle Bachelet, configurando la primera reunión entre presidentas en democracia, con el papa Benedicto XVI, sin un dictador de por medio, en torno a la resolución de la disputa territorial.

“La importancia del referéndum es que terminó con la hipótesis de conflicto”, sostuvo Csipka sobre la solución de la problemática limítrofe por vías pacíficas. En la misma línea, Lorenz mencionó el caso de Tierra del Fuego, provincia que mantuvo una posición mayor de rechazo al tratado, al ser un territorio atravesado fuertemente por el conflicto: “Entiendo que en un lugar en donde culturalmente te preparas para la guerra, donde te sentís amenazado, vivís en la frontera, sea más difícil quitarse esa construcción”. Asimismo, puntualizó que se percibió un diferencial en torno a la intensidad del conflicto según la zona del territorio nacional de la que se tratase, que se veía agravada cuando la amenaza dejaba de ser una abstracción y se vivía de manera concreta, donde Chile “está del otro lado de la alambrada, literalmente”.

“Socialmente teníamos que aprender a estar en paz. Argentina ganó en un sentido político y cultural profundo”, continuó Lorenz y agregó: “La novedad que inaugura el plebiscito es la solución pacífica y a partir de la voluntad popular expresada en un referéndum. Y, al mismo tiempo, el desmantelamiento de la hipótesis de conflicto que Argentina había tenido históricamente con Chile”. A su vez, fue fundamental la instauración del referéndum para lograr una legitimación social acerca del conflicto. “Fue la forma de revalorizar hacia el gran público la democracia como instrumento, que dentro de los mecanismos democráticos, el plebiscito es uno de los más abiertos y amplios, muy difícil de oponerse a algo así”, apreció el especialista en Malvinas.