«La película pasó de una distopía a un documental»

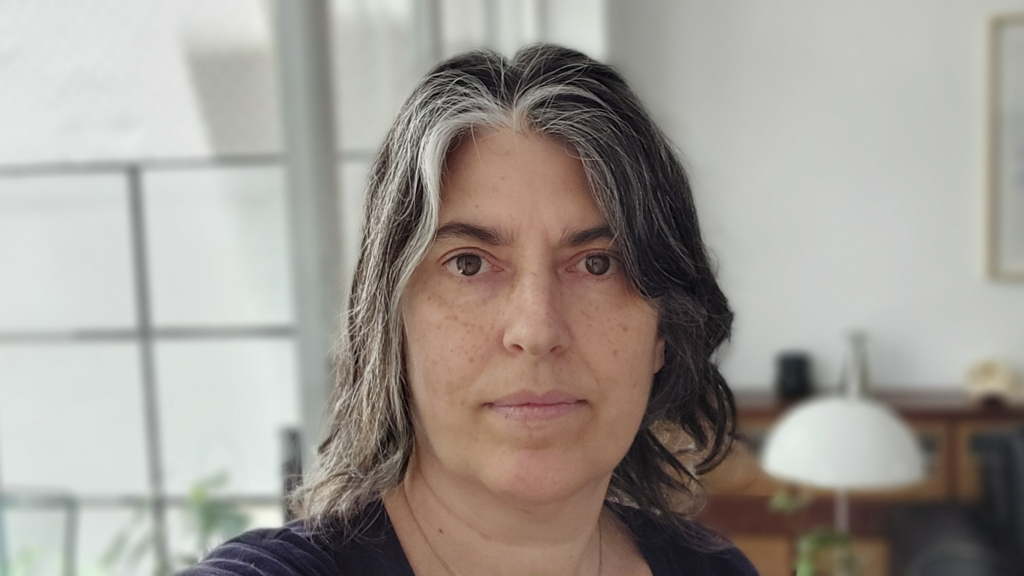

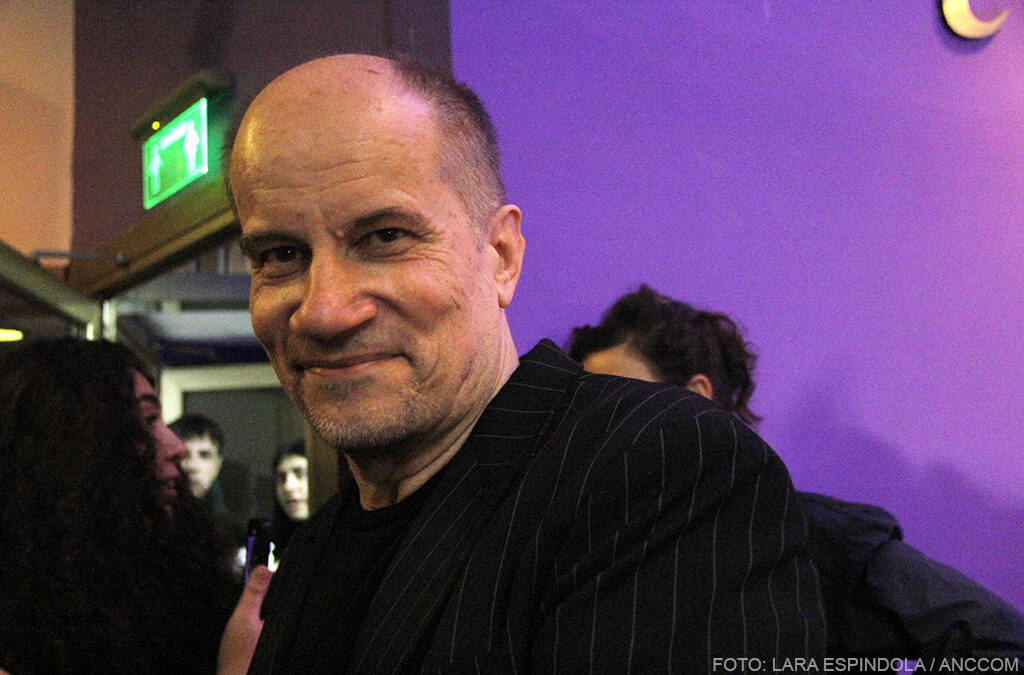

Marcelo Subiotto encarnaba en Puan a un profesor que enfrentaba un escenario como el actual: el ataque encarnizado contra las universidades públicas y una defensa inclaudicable como respuesta. El actor y dramaturgo analiza el pasaje desde esa película premonitoria al actual gobierno.

“Todos aquellos contextos que uno imaginaba que no eran posibles que se reprodujeran, que tomaran materialidad, hoy están más que presentes”, declara el actor Marcelo Subiotto seis meses después del estreno de Puan, la película que protagonizó junto a Leo Sbaraglia, en la que personifica a un profesor universitario que ante la amenaza de cierre de la Facultad de Filosofía, debido a las políticas de ajuste, se ve obligado a salir de su monotonía diaria y propulsa un movimiento organizado entre estudiantes y docentes, en el que se gesta un profundo compromiso y defensa de la educación pública mediante la conquista de espacios de resistencia, entre clases en la calle y asambleas en las que premia la discusión y el debate.

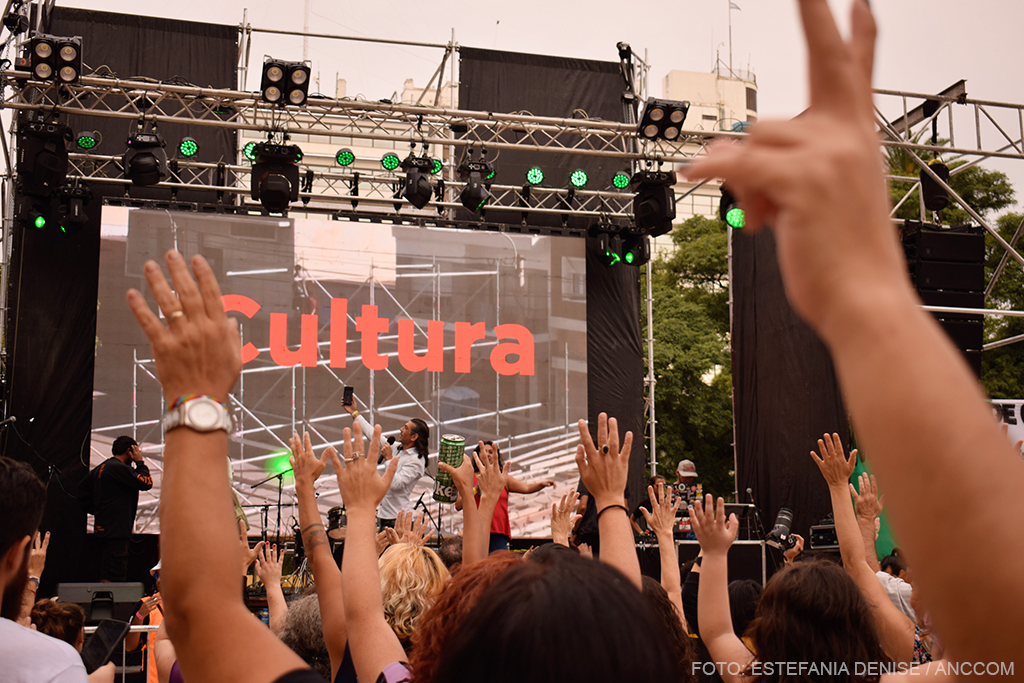

En estos días lo ficcional adquiere un carácter material, dada la actual situación de desguace contra las universidades, el congelamiento presupuestario que las obliga a funcionar con los mismos recursos que en 2023 y con una inflación interanual del 276% hasta el mes de febrero, por lo que las casas de estudio se han declarado en estado de emergencia y deberán cerrar sus puertas, a más tardar, en el segundo cuatrimestre del año, si todo sigue como hasta ahora. A la vez, distintos espacios culturales cinematográficos están siendo foco de estigmatización y desfinanciamiento por decisión del actual gobierno libertario. ANCCOM se contactó con Subiotto, para conocer su mirada como integrante del ámbito artístico, focalizando en el rol de anticipación a los hechos que cumplió la película Puan, de cara a la marcha universitaria el próximo 23 de abril.

¿Qué se te cruzó por la cabeza cuando estabas grabando Puan? ¿Pensaste que iba a existir una correlación tan exacta con la realidad universitaria actual?

Te puedo decir que lo que me fue pasando hasta su estreno y hasta el día de hoy es que al principio era una película que podía tener cierto interés distópico; después, cuando ya nos fuimos acercando al estreno, esa distopía se convirtió en una especie de experiencia realista. Y hoy lamentablemente la película se volvió casi un documental de la situación que estamos viviendo. Eso le excede a la película, es algo más de coyuntura política.

¿Es como si hubiese cumplido un rol premonitorio, como si la realidad hubiese superado a la ficción y a la vez, la ficción se hubiera anticipado a esa realidad?

Hace tiempo vengo viendo que esto sucede, lo he visto mucho con los sketches de Capusotto, esos personajes se empezaban a parecer mucho; incluso sus argumentos absurdos, de comicidad y críticos, porque también tiene una mirada crítica lo que hace él, se convertían como en argumentos reales, del cotidiano. Esa situación de sorpresa que nos causa también nos genera un montón de preguntas frente a un contexto de mucha incertidumbre, porque también quiere decir que todos aquellos contextos que uno imaginaba que no eran posibles que se reprodujeran, que tomaran materialidad, hoy están más que presentes. Es más: son una fuerza de gobierno y una mayoría votó por eso. Entonces también esto te empieza a generar preguntas que ya no son hacia el afuera sino hacia el adentro: ¿qué es lo que fue sucediendo con los espacios más progresistas, si se quiere? ¿Qué es lo que estuvimos viendo estos años y que es lo que no estuvimos viendo? ¿Y cuáles son las nuevas preguntas que habría que empezar a hacerse para poder enfrentar esta situación que es absolutamente novedosa? Es un momento que exige mucha lucidez, mucha autocrítica y mucha creatividad.

Esto te empieza a generar preguntas que ya no son hacia el afuera sino hacia el adentro: ¿qué es lo que fue sucediendo con los espacios más progresistas, si se quiere? ¿Qué es lo que estuvimos viendo estos años y que es lo que no estuvimos viendo? ¿Y cuáles son las nuevas preguntas que habría que empezar a hacerse para poder enfrentar esta situación que es absolutamente novedosa? Es un momento que exige mucha lucidez, mucha autocrítica y mucha creatividad.

¿Qué te parece que hay detrás del ensañamiento puntual contra la cultura?

Hay una posición ideológica, claramente ideológica. El Presidente dice que el Estado es una asociación ilícita criminal, que roba, que no está más que para extorsionar a través de los impuestos a los ciudadanos libres, entonces lógicamente el punto de partida es ese. Cualquier política del Estado, que no tenga que ver con la situación de seguridad, va a ser una política que, para la mirada de este gobierno, por su ideología, no tiene ningún tipo de necesidad o de sentido de existencia. Entonces, obviamente, eso es un lugar del Estado que va a ser eliminado. Hay una posición ideológica: el Estado no tiene que intervenir en esas cosas y en todas esas cosas tiene que intervenir el mercado. Ese es el punto de partida de esta discusión, punto de partida con el que no estoy absolutamente para nada de acuerdo. Yo estuve por Puan, en la premiación de los premios Goya en España, y asistí a escuchar todos los argumentos de la industria de cine española, que no tiene nada que ver con la nuestra, que es una industria mucho más potente, más fuerte, y me llamó la atención al escuchar los mismos argumentos, muchos cineastas que decían “no hay que perder los subsidios en el cine, el cine es una industria que da trabajo”. Entonces me dije: si en este lugar, donde los problemas no son económicos, los argumentos que escuchás son los mismos, es porque esto es claramente ideológico, con una posición de la ultraderecha que en este momento tiene una mayoría o una presencia muy fuerte en muchos países del mundo.

Esto que decís de que es un motivo pura y exclusivamente ideológico, ellos lo intentan respaldar mucho con la acusación constante de adoctrinamiento en relación a las universidades públicas y también con respecto al cine.

Absolutamente, pero es porque el adoctrinamiento tiene que ver con: “Esas voces que escucho no representan mi concepto de libertad, entonces deben ser calladas”. Yo no entiendo otra cosa más que esa, de la comunicación que se da para la eliminación de estos espacios, o de estas políticas culturales, que son absolutamente importantes, y que en ningún lugar del mundo he visto que se traten de esa manera; en Europa, ¡cuántos festivales de teatro organizados desde el Estado hay! Cuántas compañías de todo el mundo viajan a esos festivales de teatro, cuánta gente tiene la posibilidad de ir a esos festivales. Yo he estado en festivales de teatro en pueblos muy pequeñitos de Francia, muy pequeñitos, donde hay salas de cine nacional, que son como teatros del Estado. Es decir, hay una política cultural, no solamente en lo que se hace sino también en el campo de lo educativo. Todo eso está organizado con la idea de dar educación a una sociedad, de dar materiales. La cultura, las actividades culturales, el arte son una posibilidad de pensar, ese es el ejercicio que te da.

¿Creés que todo apunta a una destrucción identitaria?

Yo creo que a la construcción de una nueva mirada identitaria, porque tampoco es total esta destrucción, porque si uno escucha el discurso que el señor Presidente dio en el secundario de la Copello, no pareciera que hay una mirada de destruir todo, sino que hay una mirada de destruir determinada mirada. ¿Y entonces qué queda? Lo que piensa él. Es muy raro, es una especie de adoctrinamiento para denunciar el adoctrinamiento, es profundamente ideológico.

En relación a tu mirada personal, ¿cómo ves plantado al movimiento universitario actual? ¿Y qué le dirías de parte del profesor que interpretás en Puan, Marcelo Pena, a los universitarios de ésta realidad?

Les diría que lean, que sigan leyendo, que se junten, que discutan, que discutan mucho, y que no bajen los brazos. Me parece que es un poquito lo que nos toca a todos. Y esto exige, para quienes creemos en esto, no solamente una posición en defensa de las instituciones, sino también un constante debate, repensar ideas para tener argumentos mucho más claros, y no para nosotros sino para aquellos que todavía piensan en esta consigna de marketing “la educación pública adoctrina”. Que uno pueda llegar a esa gente y darle los argumentos válidos, que los hay y muchos, para poder desarmar y desanudar esta mentira.

Las discusiones son otras, y claramente, no dormirse con el concepto de democracia, y con las situaciones que de a poquito pueden empezar a corroer los cimientos de lo que es democrático y lo que no, en el cotidiano, en la convivencia cotidiana. Porque ahí sí que peligra algo más del orden institucional, en todos los sentidos. Estamos cruzando barreras que son muy complejas, esa idea de que alguien empieza a ver al otro como un algo molesto que, si se lo quita del camino, es mejor; casi como un punto de partida antiguo donde lo sacrificial lo organiza la crisis, donde si encontrás el chivo expiatorio que debe ser sacrificado, la crisis se termina, como si volviéramos a la Tebas de Edipo. No me preocupa tanto desde donde se emite ese discurso porque lo entiendo; lo entiendo en el sentido de que entiendo lo que busca. Lo que me preocupa es que nosotros como sociedad, y cada uno de nosotros, nos empecemos a dormir y a anestesiar frente a estos discursos y empecemos a ser un poco perezosos intelectualmente. Me parece algo bastante terrible que dejemos de ver esto desde ese lugar del prójimo y lo veamos desde un lugar de un otro estigmatizado con alguna categoría que me permite deshumanizarlo. Ese es un posicionamiento bravo.

Un viaje hacia las profundidades

Por estos días Marcelo Subiotto protagoniza Los pájaros, una obra dirigida por Juan Ignacio González –coautor de la pieza junto a Ignacio Torres–, con la que empezaron a trabajar cinco años atrás en el Centro Cultural Rojas. “Para mí era un reto, una de las formas de producción del teatro independiente, que hacía tiempo que no hacía, y que es el lugar donde yo me formé como actor, es realmente mi continente, el lugar donde yo siempre estoy volviendo, porque es el lugar donde me seguí formando –cuenta Subiotto–. La obra es el viaje de un personaje muy particular que se llama Aldo, que es un artesano que viaja en motocicleta desde Córdoba, porque iba a cumplir una promesa con la virgen. Eso es lo que vamos viendo al principio del espectáculo, pero a los diez minutos nos damos cuenta de que el tipo no se mueve, la motocicleta no la vemos por ningún lado, y nos vamos dando cuenta de que ese viaje que está contando en realidad es un viaje de otro tipo, que está mucho más en el adentro que en el afuera. Es un viaje muy profundo y que tiene un desenlace que no voy a contar, pero que los invito a todos a que lo vengan a descubrir. Ese lugar donde estamos trabajando antes de que sea el Teatro del Pueblo se llamó Puerta Roja y fue un teatro que yo tuve con Adrián Canale entre fines del 2002 y 2013, y ahora está el Teatro del Pueblo, que tiene una tradición independiente enorme en la Argentina, así que estoy súper contento. Hay todo un combo ahí que me hace muy feliz, estamos agotando entradas, ¡qué más se puede pedir!”

Los pájaros. Domingos a las 20. Teatro del Pueblo, Lavalle 3636.