Desagravio a los libros

Más de cien escritoras y escritores argentinos se reunieron para leer entre todos el libro “Cometierra” de Dolores Reyes. Una respuesta colectiva para resistir el oscurantismo cultural que propone el gobierno de Milei.

El sábado 23, el Teatro Picadero fue escenario de una lectura colectiva de Cometierra, el libro de Dolores Reyes, en la que participaron numerosos escritores y escritoras como Claudia Piñeiro, Fabián Casas, Ana Ojeda, Tamara Tenenbaum, Martín Kohan y María O’ Donnell. La convocatoria, que comenzó a las 10:00 de la mañana fue una respuesta a los recientes cuestionamientos sobre la pertinencia de este tipo de lecturas en las escuelas, por su presunto contenido sexual.

La memoria del lugar

Gabriela Borreli, una de las escritoras que participó de la lectura, cuenta a ANCCOM: “El Picadero tiene toda una historia con la censura en dictadura: acá pusieron una bomba los militares. Los lugares tienen memoria también y el Picadero trae esa memoria, no sé si de resistencia, sino de afrenta contra el facismo”. Para Borrelli, ese clima de resistencia también estuvo presente en la lectura.

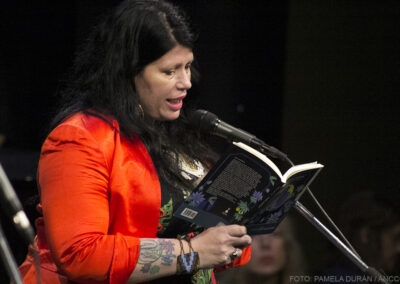

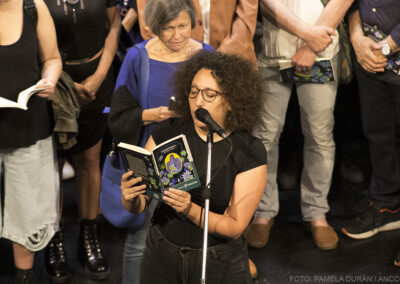

La convocatoria fue de tal magnitud que se instaló una pantalla en el café del teatro para quienes no pudieron conseguir entradas para ingresar a la sala. El escenario también estuvo lleno, con más de cien lectores. Al ingresar el público, la lectura comenzó sin preámbulos. Uno a uno los participantes fueron leyendo fragmentos de la novela. Mientras alguien leía en el micrófono, muchos acompañaban la lectura desde sus ejemplares y otros simplemente escuchaban. Las lecturas, con voces singulares, mantuvieron un ritmo pausado y tranquilo, acompañado por un piano suave que marcaba el tiempo. Una temporalidad que contrasta con las respuestas rápidas y violentas tan frecuentes en la actualidad.

Borrelli subraya la importancia de esta reacción colectiva: “Es fundamental que la primera reacción de la comunidad artística y educativa sea una lectura colectiva del libro y no dejar pasar estas cosas que, empiezan siendo pequeñas y puede parecer que carecen de importancia frente a otras, pero que son fundamentales” .

La discusión detrás de la lectura

Cometierra, junto con más de cien libros, forma parte del programa “Identidades bonaerenses”. Promovido por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y dirigido por Alberto Sileoni, orienta el contenido de literatura escolar secundaria pensando en particular en el concepto de identidad. En el programa se afirma que: “Promover la lectura es un acto político, un modo de rebeldía, una alabanza a la lentitud, un puente para integrarnos a esas otras y esos otros que nos completan”.

La polémica inició cuando la Fundación Natalio Morelli denunció a Sileoni por la distribución de obras con supuesto contenido sexual explícito en las bibliotecas escolares. Contó rápidamente con la adhesión de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien compartió fragmentos de Cometierra en la red social X, afirmando: “Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que @Kicillofok les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡Con los chicos, no!”. A lo que Kicillof respondió en la misma red social: “Qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina. Sin censura». En medio de la controversia, Cometierra resultó ser el libro más vendido en la librería Cúspide en la última semana.

Fabián Casas, escritor que participó de la lectura, en diálogo con ANCCOM sostiene que la disputa es más bien política: “No creo que las personas que censuren hayan leído el libro. Hoy es el libro de Dolores, pero mañana puede ser cualquier otro gesto potente. Por eso hay que plantarse ante cualquier hecho de este tipo”. Además destacó sobre la convocatoria que, “una de las cosas que muestra es que la literatura es algo colectivo y no individual”.

Borreli advierte: “La Argentina que ellos sueñan económicamente necesita de cierto conservadurismo social, literario: el plan económico de la ultraderecha en la Argentina, concibe al ser humano como mero productor y elimina cualquier noción de goce, imaginación, fantasía, libertad, paradójicamente”. La literatura es todo lo contrario, “es la forma de todo lo que no es productivo en un sentido material, sino en sentidos inmateriales: imaginación, fantasías, sueños”.

En defensa de los libros

Luego de las distintas lecturas, Dolores Reyes leyó un último fragmento de Cometierra, y exclamó, “¡Aguanten los libros, siempre!”. Después dio paso a Sol Fantin, la autora de “Si no fueras tan niña” a leer un fragmento de su libro y también se leyó uno de “Las primas” de Aurora Venturini, textos que también recibieron críticas similares.

Finalmente, se leyó un documento en Defensa de los Libros, el cual se encuentra disponible para ser firmado por todos aquellos que deseen adherir a la causa. En el texto se sostiene: “Escritoras y escritores argentinos y de diversos lugares de Latinoamérica y España llamamos a una defensa irrestricta de los libros, de los planes de lectura y de las bibliotecas”.