«Cualquiera que haga periodismo de investigación puede ser tildado de espía»

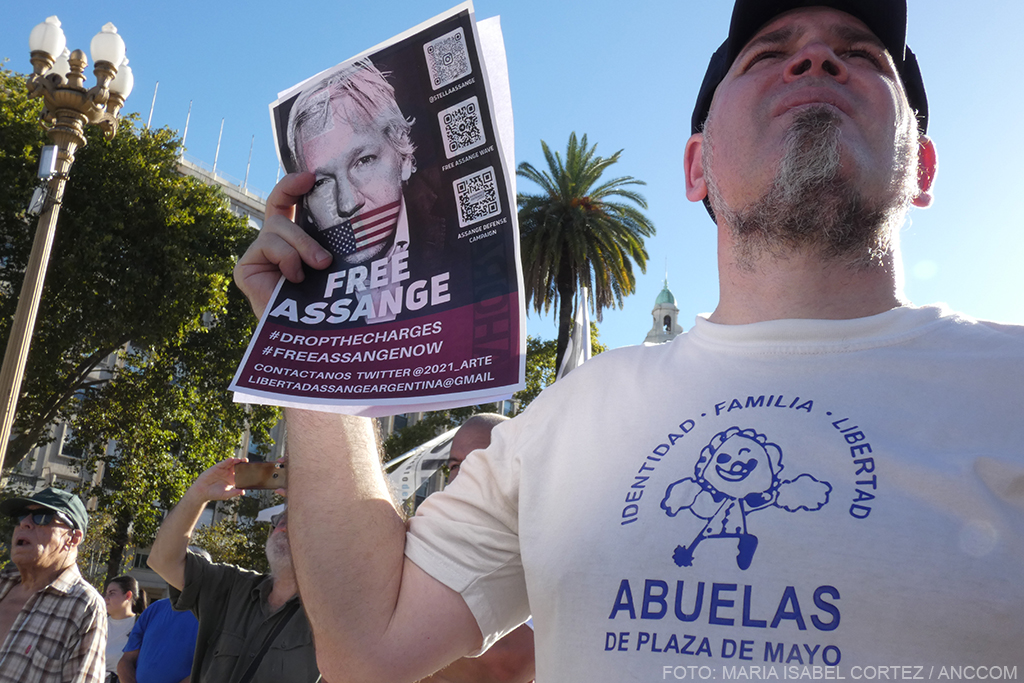

Como parte de una jornada simultánea de actos en todo el mundo, periodistas y activistas reclamaron ayer en Plaza de Mayo la libertad de Julian Assange, creador de Wikileaks, detenido en Londres y con riesgo de ser extraditado a Estados Unidos.

Activistas y organizaciones de Derechos Humanos realizaron ayer concentraciones en más de 60 ciudades de todo el mundo para exigir la liberación de Julian Assange, periodista y creador del sitio de periodismo de investigación Wikileaks. En Buenos Aires esta acción, conocida como el día «D», tuvo lugar por la tarde de este martes en la Plaza de Mayo. Santiago O’Donnell, periodista y autor de los libros Argenleaks y Politileaks, participó como orador en la convocatoria. «Hay que derrotar la noción mentirosa de que Assange es un espía. Lo están juzgando por ‘robar’ información, pero déjenme decirles que la información no se puede robar. No tiene propiedad. Se accede o no a la información. No es una propiedad, es un saber, como que el sol sale a la mañana», declaró el periodista durante el acto.

Entre ayer y hoy se decide el destino del periodista y fundador de Wikileaks. Assange se encuentra encarcelado en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Se enfrentará a la justicia británica, que examinará si será o no extraditado a Estados Unidos para determinar si deberá cumplir una condena por haber filtrado documentos secretos norteamericanos a través de su sitio web.

«La batalla por la liberación de Julian Assange es cultural, es política y es judicial, me parece importante decirlo en una plaza donde las Madres han sido llamadas locas y donde un presidente ha dicho que el Estado es el enemigo. Acá es donde tenemos que dar una batalla cultural», declaró O’Donnell.

Con la presentación de Profe Romero, el acto-festival convocó a reconocidas personalidades de la política, el periodismo y los Derechos Humanos, como Alicia Castro y Alicia Simeoni, entre otros, como oradores. Además se sumaron al evento músicos y artistas, como Alejandro Jusim, Azél Milanés o Daniela Tomé.

En una entrevista para ANCCOM Agustín Lecchi, secretario general de Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), declaró que en los siguientes días “se podría definir la extradición a Estados Unidos, donde se enfrentaría a acusaciones por delitos que suman 175 años de prisión. Si el Tribunal de Londres concede la extradición, la defensa de Assange prevé apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”.

Wikileaks, fundada en 2006, tiene como objetivo exponer y vigilar el accionar gubernamental mediante la publicación de archivos oficiales. El 25 de julio de 2010, reveló más de noventa mil documentos que evidenciaban crímenes de guerra en Irak y Afganistán, incluyendo muertes civiles, torturas y violaciones cometidas por el ejército estadounidense. Además, difundió cables diplomáticos que mostraban la influencia política de Estados Unidos en numerosos países.

«El caso de Assange busca ser ejemplificador para que las y los periodistas tengamos miedo de investigar al poder”, concluyó Lecchi.

Desde entonces, la persecución de Assange no ha cesado. Ha estado 13 años privado de su libertad, primero como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres durante el gobierno de Rafael Correa y desde abril de 2023 en la prisión británica donde está recluido en soledad 23 horas al día. Siguiendo a Lecchi, “el ataque coordinado contra Assange, del que participan varios Estados, sus poderes judiciales y las derechas políticas y empresarias, es la demostración concreta de la criminalización del periodismo y el ataque directo al derecho a la información”.

La persecución y encarcelamiento de Assange ha generado preocupación sobre las implicancias para la libertad de prensa internacional. El periodista es un “símbolo del periodismo de investigación que debemos reivindicar. El ataque a las y los periodistas y a quienes opinan distinto de los poderes establecidos se sufre a diferentes niveles, pero el objetivo es el mismo: que no se cuestione al poder establecido. El caso de Assange busca ser ejemplificador para que las y los periodistas tengamos miedo de investigar al poder”, concluyó Lecchi.

Por su parte Celeste Fierro, diputada en CABA por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, declaró a ANCCOM: “Hace años que el gobierno estadounidense persigue a Julian Assange argumentando espionaje, cuando lo que en realidad se está juzgando y queriendo limitar es la libertad de expresión”.

Este es un caso sin precedentes en el derecho internacional. “Estados Unidos quiere sentar precedentes, dar una señal de que está bien poder amedrentar aquellos trabajadores y trabajadoras de prensa de investigación, evitar que indaguen en los asuntos de los distintos gobiernos poderosos que prefieren que no se sepan –continuó Fierro–. Es fundamental levantar y luchar por estas causas que ponen en riesgo derechos como el de la información, al trabajo de las y los trabajadores de la prensa, así como también el derecho a organizarse y a la protesta social”.

Alicia Castro, diplomática y amiga del periodista, destacó que Assange no cometió delitos en Estados Unidos ni en ninguna otra parte. “No es un hacker, no violó ningún secreto, ley, ni contrato –declaró en una entrevista para AM750–. Solo ha democratizado para la vista pública la información que recibía de algunas fuentes. Él tiene una misión: democratizar la verdad. Es un héroe de verdad”. Según aseveró, lo que pase con Assange será decisivo:

“Cualquiera que haga periodismo de investigación puede ser tildado como un espía. Esto no es solo una amenaza para la prensa libre, sino para todos los ciudadanos que reivindicamos el derecho humano de ser informados con la verdad”, concluyó la diplomática.