Las escuelas bonaerenses en alerta por las apuestas online

Según un estudio realizado por Ibope, el 12,5 por ciento de los argentinos que apuestan en línea son niños, niñas y adolescentes que tienen entre 16 a 24 años y en su mayoría son mujeres. La Secretaría de Educación provincial ya colocó el tema en su agenda.

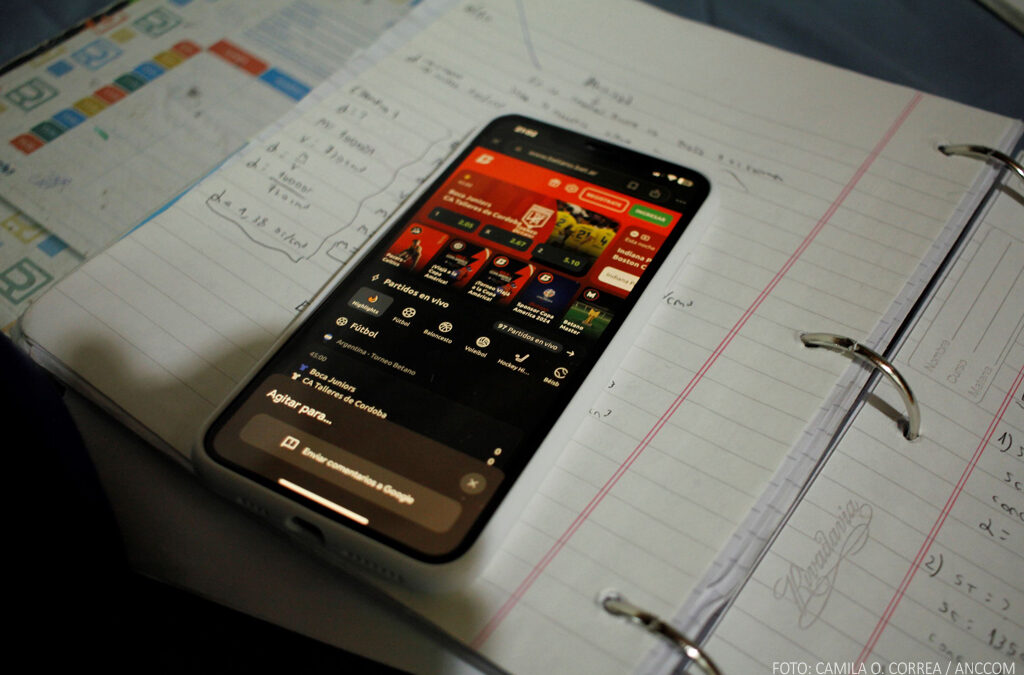

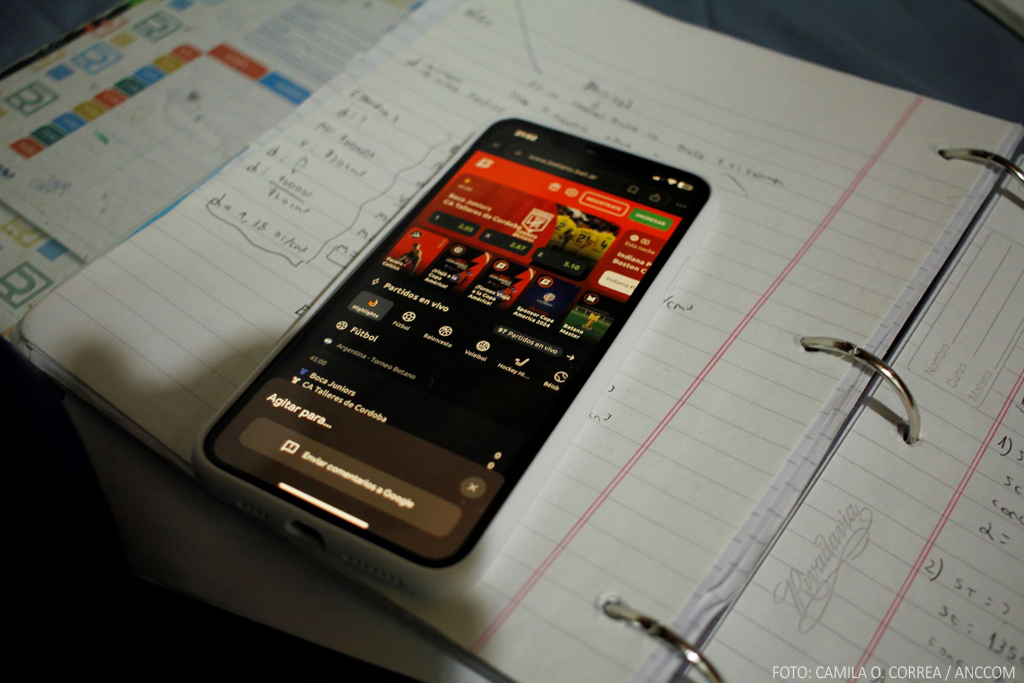

Desde finales del año pasado y principios del ciclo lectivo 2024, se incrementó la cantidad de casos de niños, niñas y adolescentes que realizan apuestas online a través de sus teléfonos en las escuelas y desde la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires se encendieron las alarmas: “No puede haber silencio pedagógico frente a estas situaciones que afectan la salud emocional y la integridad de nuestros estudiantes. La escuela no puede ni debe mirar para otro lado, aunque no solamente esta sea la única que debe abordar este tema”, afirma el subsecretario de Educación bonaerense, Pablo Urquiza, y agrega que los jóvenes llegan a situaciones en las cuales corren el riesgo de endeudarse, de destinar dinero que su familia le dan para otras actividades y las utilizan para las apuestas.

La semana pasada, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó un documento ante la Comisión de Adicciones de la Cámara de Diputados de la Provincia, a pedido de la Asociación Civil Pensando en Generar Políticas Públicas, para avanzar en un marco normativo para combatir los sitios clandestinos y la prevención de la ludopatía en niños, niñas y adolescentes.

El documento consiste en un estudio sobre el impacto del juego online en jóvenes y adolescentes elaborado recientemente por Walter Martello, defensor del pueblo adjunto general de la Provincia, a cargo el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos y del Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y se basa en los datos de un estudio realizado por Target Group Index-Ibope Argentina.

El estudio de Ibope, en el que se encuestó a 10.018 personas en el país, arrojó que el 8,29 por ciento ha realizado apuestas online y que, de ese porcentaje, el 12,5 son jóvenes entre 16 a 24 años, y el 15,5 son personas de 25 a 34 años. “Dado el vertiginoso crecimiento de las apuestas online en nuestro país no sólo es necesario hacer más efectivo el control del Estado ante la proliferación de las plataformas ilegales, sino también avanzar en un marco normativo acorde a los desafíos del presente”, sostiene el informe del Observatorio.

“Las apuestas online son un tema que atraviesa a todos los estratos sociales. No es patrimonio de determinado sector, lo estamos viendo en el amplio abanico de heterogeneidad de nuestras instituciones educativas, tanto en escuelas de gestión privada como de gestión pública. Es un tema que está preocupando mucho a la comunidad educativa”, alerta Urquiza.

Desde la Subsecretaría de Educación de la Provincia de Buenos Aires detallan que han elaborado materiales en conjunto con la Dirección Provincial de Educación Secundaria y con la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social para trabajar en las aulas y que se van a distribuir en las escuelas en los próximos días a través de comunicaciones.“No hablamos de ludopatía –aclara Urquiza–, sino de consumo problemático que están teniendo los chicos, porque la persistencia en esta conducta les trae aparejadas situaciones de conflictos, malestar, angustia y temor: sabemos de situaciones en la que los chicos han contraído deudas y se sienten amenazados para pagarlas”.

Las apuestas online deben ser abordadas en la escuela como un consumo problemático, reafirman en el comunicado publicado por la cartera educativa bonaerense ya que –siguiendo las definiciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar)– “los consumos de personas menores de 18 años siempre son considerados problemáticos porque afectan la salud física y mental”. Por esto, desde la Subsecretaría de Educación bonaerense, explican que la comunidad educativa tiene que generar dispositivos y herramientas para trabajar en las aulas y problematizar desde esta perspectiva: “La escuela siempre ha puesto palabras en relación a muchos temas que a veces a la sociedad le cuesta un poco más hablarlas: salud mental, educación sexual integral, violencia en los noviazgos y políticas de Memoria, Verdad y Justicia. La escuela es un ámbito más amigable para los chicos para poner palabras y nos parece que si tenemos un abordaje integral de esta problemática, puede ser receptado por los chicos”.

«En las escuelas notamos la alteración de los hábitos de descanso, de alimentación, dificultades para concentrarse y advertimos también la ruptura de amistades por deudas de juego. Los chicos contraen deudas para apostar, que provocan la pérdida de bienes y pueden exponerlos», dice Urquiza.

Las marcas de los sitios de apuesta online están a la vista. En publicidades que aparecen en videos, camisetas de fútbol o contenidos de influencers que promocionan casinos y casas de apuesta. En nuestro país sólo en 17 provincias está regulado el juego online, alguno de los sitios de apuesta más utilizados son Betsson, Bplay, Betwarrior, Bet365 y 1xBet, estos dos últimos son los más elegidos por los argentinos, según Ibope. En el caso de Bet365, opera internacionalmente y tiene licencia para la explotación del juego online en la Provincia de Buenos Aires, mientras que 1XBet no cuenta con ninguna autorización de las jurisdicciones del país y se suma a la lista de las casas de apuestas online sin licencia para operar, según explicita el estudio de Martello.

Las apuestas online deportivas se basan en predicciones de resultados de partidos y competiciones. Según el estudio realizado por Ibope, el 41,2 por ciento de los argentinos apuesta al fútbol, le siguen los bingos online con el 37 por ciento, mientras que el boxeo es la tercera opción más elegida en el país con el 16,8. Las mujeres son las que tienen mayor participación en las apuestas online con un porcentaje del 8,50 por ciento respecto a los varones con 8,05.

“También tenemos que abordarlo como una política de cuidado. Porque el consumo de apuestas online genera la idea de que siempre podés ganar, que siempre hay una chance más y que te podés recuperar. Entonces, esa idea te lleva a, si no tenés dinero, conseguirlo de cualquier manera endeudándote o pidiéndole a los amigos. En estos juegos siempre gana la banca”, subraya Urquiza.

El comunicado advierte que estas prácticas chocan de lleno con los derechos del niño, niña y adolescente a la salud integral, el derecho al juego y el acceso a la recreación y esparcimiento: “Desde las escuelas notamos la alteración de los hábitos de descanso, de alimentación, las dificultades para concentrarse y sostener la atención; y en ocasiones advertimos también la ruptura de amistades por deudas de juego, o las familias nos comentan que las chicas y los chicos llegan a contraer deudas para apostar, que provocan la pérdida de bienes y pueden exponer a las y los jóvenes y sus allegados a riesgos por contraer deudas con personas desconocidas”.

“La prohibición de los celulares en el recreo no genera que no haya estas conductas. Hay algunas iniciativas también destinadas al uso del celular en el ámbito educativo y creemos también que el celular es un instrumento que puede facilitar determinados aprendizajes. Abordar esta problemática no va por el lado de la prohibición, sino por el del diálogo. Porque tampoco es solamente que estas conductas se presentan en el recreo: los chicos lo pueden hacer a la entrada de la escuela, a la salida o en algún momento de la clase. Lo que tenemos que trabajar es poder acompañar a los chicos en la idea de que estas conductas son complejas para su salud integral y para su cuidado”, concluye Urquiza.