Abuelas la la la

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el encuentro del nieto 131 en la Casa por la Identidad y se volvieron a ilusionar con más restituciones. Es el hijo de Lucía Ángela Nadin y Aldo Hugo Quevedo, militantes del PRT-ERP que continúan desaparecidos.

“Como si el fin de año se hubiera empeñado en cumplir deseos, luego de casi tres años, volvemos a celebrar el hallazgo de un nuevo nieto, el 131”, anunció el comunicado de prensa de Abuelas de Plaza de Mayo del 22 de diciembre de 2022.

El jueves, en una conferencia que tuvo lugar en Casa por la Identidad, ubicada en el predio de la exESMA, Abuelas de Plaza de Mayo confirmó la restitución del hijo de Lucía Ángela Nadin y Aldo Hugo Quevedo. El anuncio lo hizo la presidenta de la Asociación, Estela de Carlotto. También participaron Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación y nieto restituido; Claudia Carlotto, directora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI); Pablo Parenti, fiscal de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado; así como las Abuelas de Plaza de Mayo Sonia Torres, Buscarita Roa y Luisa Barahona, junto con nietos restituidos e integrantes del organismo.

“Es un fin de año soñado, estamos muy felices. Y estamos también exultantes, ilusionados y esperanzados con que este caso resuelto sea el principio de una nueva tanda de encuentros”, señaló Guillermo Pérez Roisinblit, nieto restituido en el 2000, en diálogo con ANCCOM. Guillermo Amarilla Molfino, restituido en octubre 2009, agregó: “Como siempre, recibir un nieto o una nieta para nosotros es recibir un hermano, como para las Abuelas es recibir un nieto propio. Siempre nos hicieron sentir de esa manera. Estamos dándole la bienvenida a una familia. Abuelas es una familia que, como siempre nos enseñaron, se sostiene con un compromiso de amor y militancia”.

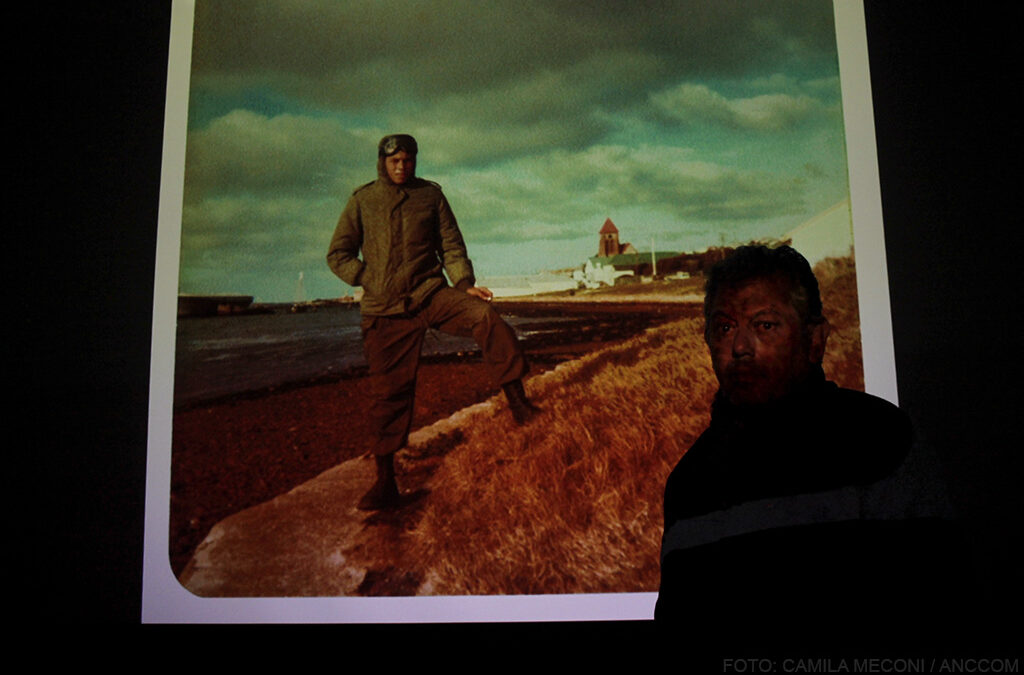

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ladeada por el Secretario de Derechos Humanos y nieto restituido Horacio Pietragalla Corti y el Ministro de Interior Wado de Pedro.

ucía Ángela Nadin y Aldo Hugo Quevedo

“Con la noticia de que una persona recupera su verdad, recupera su historia, se corta esa perversidad que quisieron llevar adelante esos genocidas, que es que esos detenidos-desaparecidos realmente sean olvidados”, afirmó Horacio Pietragalla Corti, en su doble condición de Secretario y nieto restituido.

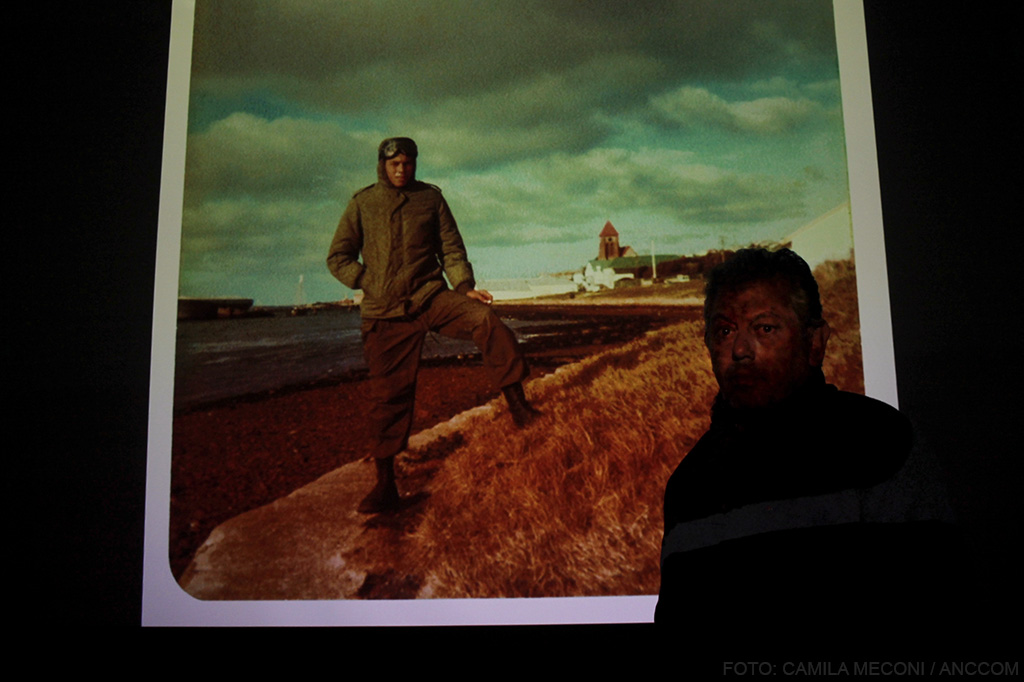

Aldo nació el 26 de noviembre de 1941 y Lucía el 13 de diciembre de 1947, ambos en la provincia de Mendoza. Se casaron meses después de conocerse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo. Militaban en el PRT-ERP, en donde eran apodados “Dipy” y “Chiquita”. En mayo de 1976, luego de la detención de un compañero de trabajo, se trasladaron a Buenos Aires. Desde ahí son secuestrados a fines de 1977.

De acuerdo con testimonios, la pareja permaneció detenida en los centros clandestinos conocidos como “Atlético” y “El Banco”, pertenecientes al circuito ABO. Lucía tenía 29 años y Aldo, 35. Ambos continúan desaparecidos.

“Hoy vuelven a aparecer porque su hijo hoy sabe quiénes son, los miró por primera vez en una foto, y creo que eso es traerlos de vuelta a la vida, es traerlos de vuelta al recuerdo”, concluyó Pietragalla.

Te estábamos esperando

“El caso fue muy difícil, sobre todo para la reconstrucción familiar”, puntualizó la directora de la CoNaDI, Claudia Carlotto, y agregó: “Nosotros durante muchos años no tuvimos identificado el embarazo de Lucía Nadin como el de Lucía Nadin. Teníamos el apodo, que fue vista, que era mendocina, pero llevó muchos años encontrar la información”.

La denuncia por la desaparición del bebé de Aldo y Lucía la realizó el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) de Mendoza, con el empuje de históricas militantes como Pocha Camín y Elba Morales, a partir de lo cual se inicia una investigación que culmina con la confirmación del embarazo de Lucía.

Compañeras de cautiverio de Lucía declararon que, entre septiembre y octubre de 1978, ella es retirada de “El Banco” para dar a luz. Si bien no hay testimonios acerca del parto, hay sospechas acerca de que se podría haber producido en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La restitución

“Yo lo vi muy bien dispuesto y muy emocionado cuando le dimos la foto de sus padres en el día de su casamiento”, afirmó Claudia acerca de la confirmación de la identidad del nieto 131. El anuncio se había realizado a las dos de la tarde de ese mismo 22 de diciembre, en el Juzgado Federal Número 4, a cargo de Ariel Lijo.

El nieto 131 vive en Buenos Aires y, al igual que sus padres, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. “Es igual al papá, parece una fotocopia de su padre, es emocionante”, develó la titular de la CoNaDI.

«Abuelas / Ahora nos volvimos a ilusionar / con la Copa y con el nieto / no paramos de buscar / y al Diego / Con las viejas que ya están allá / Les pedimos que no aflojen / Por más copas y verdad», cantaron en el auditorio.

Con Copa y con nieto

La restitución del nieto 131 se mezcló con las celebraciones por el triunfo de la Selección argentina en el Mundial de fútbol de Qatar. La conferencia de prensa culminó con el canto de “Abuelas lalala” y una reversión del hit del Mundial: Abuelas / Ahora nos volvimos a ilusionar / con la Copa y con el nieto / no paramos de buscar / y al Diego / Con las viejas que ya están allá / Les pedimos que no aflojen / Por más copas y verdad, cantaron quienes quedaban en el auditorio.

“El último nieto que apareció después de un Mundial fue el nieto de Estela, después de agosto del 2014”, recordó Guillermo Amarilla Molfino, haciendo referencia a la restitución de Ignacio Montoya Carlotto.

“Claramente, a las nietas y a los nietos, a nuestros hermanos y hermanas nos los estamos cruzando por todos lados. Seguramente hemos festejado el domingo y el martes en la calle el campeonato mundial, y ahora queremos seguir celebrando esto, queremos seguir celebrando el fin de año y queremos que el año que viene aparezcan todos los que faltan”, indicó Lorena Battistiol Colayago, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, que busca un hermano o hermana nacido en cautiverio.

La búsqueda continúa

“La alegría del fútbol y esta alegría a nosotros nos rejuvenece, nos da esperanzas. Este pueblo lo merece, porque es un pueblo del que hay muchas críticas, pero mucha más es la bondad que tiene cada uno de nosotros, de ser fieles a nuestra Patria”, expresó Estela de Carlotto, y continuó: “Para luchar por ella, para que nos levantemos en lo económico y en todo lo que falta, hay que sumar a este compromiso que hacemos las Abuelas de seguir buscando los que faltan, que son 300 o más nietos, para contribuir a que nuestro país sea el que los 30 mil desaparecidos desearon”.

Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, o sabés de alguien que puede ser hijo o hija de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, comunicate con Abuelas o CoNaDI.