Poesía que brota entre los desechos

Literatura, artesanía y reciclado confluyen en las obras de Alejandra Bosch, escritora, tejedora, recicladora y creadora de Ediciones Arroyo, editorial autogestiva santafesina.

Alejandra «Pipi» Bosch es la poeta, editora y gestora cultural santafesina detrás del proyecto Ediciones Arroyo, una editorial autogestiva de poesía contemporánea que utiliza la basura como material principal para producir sus libros. Gestada en Arroyo Leyes, un pueblo costero ubicado a 20 kilómetros de la capital santafesina, la editorial ha publicado más de 130 libros de poetas nacionales e internacionales desde su creación en 2016.

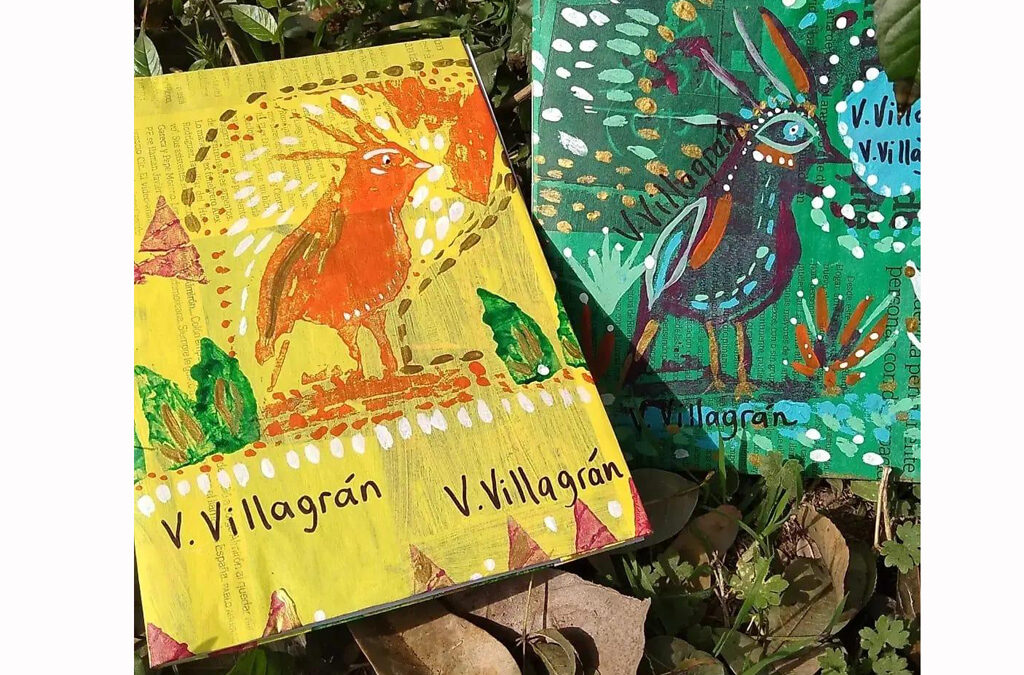

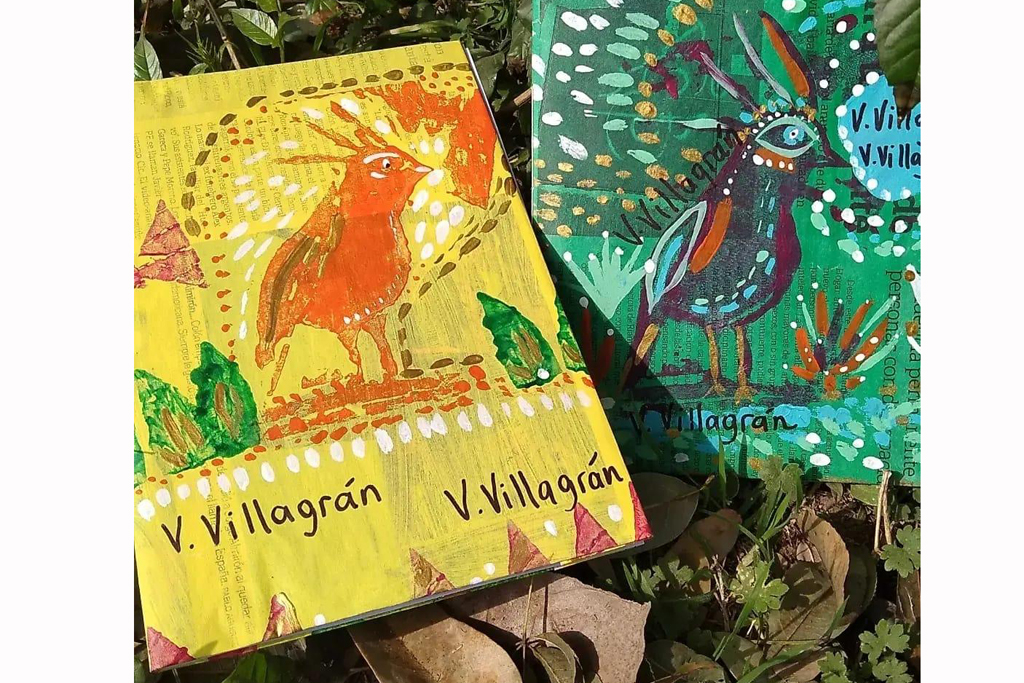

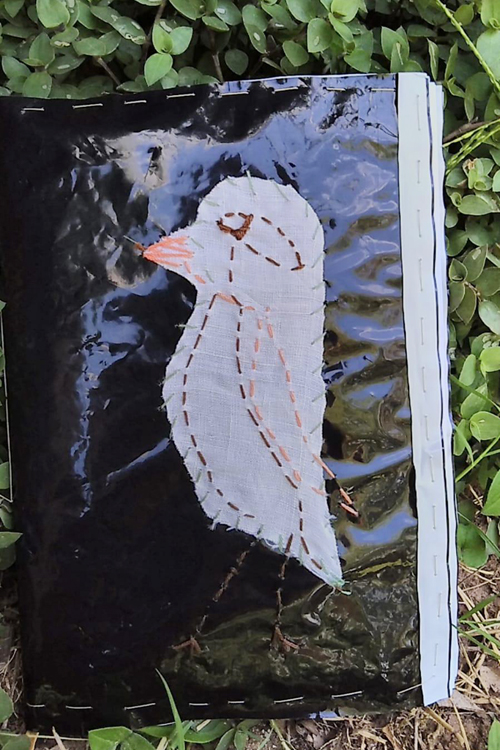

Se destaca por sus llamativas ediciones artesanales: las tapas de los libros tienen un fondo negro con distintos bordados en color que las cubren de pájaros, flores y camalotes y con collages de letras. Son libros-objetos; no sólo es el texto poético, sino también una obra de arte única en cada portada. Para crearlas, Bosch recicla cajas y sachets de leche que juntan para ella una red de recolectores de distintas ciudades. Darle una segunda vida a lo que para otros es basura es la premisa.

Ediciones Arroyo es, en palabras de su creadora “un proyecto absolutamente ajeno a todo el canon y de lo que se entiende por una editorial comercial”. Alejandra y su hijo se encargan artesanalmente de todo el proceso de edición; desde la selección y curaduría de autores y poemas, la creación de ilustraciones, a la impresión, diseño y creación de las artísticas tapas. Otra característica que la hace única es que los textos son cedidos de palabra. “Los libros circulan por el ambiente literario argentino, por librerías, ferias y universidades, pero nosotros jamás hemos registrado un derecho autor. Nos mandan los textos por correo, armamos los libros, series breves de entre tres a diez poemas con alguna ilustración y el trabajo de las tapas que es lo que nos caracteriza” explicó Bosch en una entrevista para ANCCOM.

El proyecto surge de la confluencia de distintas facetas de su creadora; además de poeta, viene de un linaje de bordadoras y estudió artes visuales como primera carrera. Después de vivir 15 años en Brasil, Bosch volvió a Santa Fe y presentó un proyecto al municipio para dar talleres sobre el reciclado de los desechos domiciliarios en donde las personas podrían aprender a tejer en crochet con bolsas de plástico y otros residuos. “Me dediqué a tejer y enseñarle a la gente a reciclar el plástico. En una oportunidad, una alumna en vez de cortar las tiritas para el tejido me trajo un sachet de leche entero y ahí se me ocurrió hacer una tapa de libro; vi que daba el tamaño justo para un libro de poesía pequeño”. Para ese momento, Bosch ya estaba en el circuito literario santafesino y había publicado su primer libro, Niño pez, en 2015. “Me inventé el trabajo perfecto porque pude cruzar mis dos pasiones: el arte y la poesía” declaró la coordinadora de Ediciones Arroyo.

La experiencia de Ediciones Arroyo trascendió fronteras y captó la atención de algunas instituciones académicas como la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), donde la editorial cartonera es vista como una referente en su campo. Esta institución brasileña, a través de su Programa de Posgrado en Ciencias de la Literatura, no solo incorporó libros de la editorial en su biblioteca, sino que ha invitado a Bosch a compartir su obra.

El encuentro fue organizado por Eduardo Cohelo, Luciana di Leone –profesores de la UFRJ– y Mabel Boechat Telles, estudiante que lleva adelante su tesis doctoral sobre la obra de la poeta. En septiembre, Alejandra viajó a Río a compartir tanto el proceso editorial que lleva adelante en Ediciones Arroyo, como su propia experiencia como autora y la relación de su obra con las prácticas artesanales de bordado que heredó.

Tras descubrir a Bosch a través de una traducción en el sitio «Mulheres Que Escrevem», Boechat Telles se interesó no solo por su poesía, sino también por su labor como editora y artesana. El reciente encuentro en la Facultad de Letras de la UFRJ fue, para ella, un momento clave en su investigación: «Escuchar y conversar con Alejandra y ver sus libros hechos a mano fue muy enriquecedor para mi investigación» declaró Boechat Telles en una entrevista para ANCCOM. La estudiante señaló también la importancia de construir redes entre escritores latinoamericanos, esencial para seguir profundizando en las intersecciones entre poesía, edición y artesanía. Para Alejandra, la invitación representa un reconocimiento al trabajo autogestivo y artesanal que lleva desarrollando durante casi una década. En sus palabras, «esto indica que todavía hay gente interesada en los circuitos no comerciales, en tender puentes y redes».

La red es clave en este proyecto: una de las patas más interesantes del proyecto es la organización para la recolección de la “basura”, que luego Alejandra convierte en piezas de arte. Un gran grupo de recolectores de Arroyo Leyes, Rincón, Santa Fe, Rosario y otros puntos del país recuperan las cajas y los sachets, y se encargan de hacérselos llegar a la editorial. “Nosotros no podríamos existir si no tuviéramos a estas personas que desde el primer momento, cuando consumen un lácteo en sus casas, lo lavan, aplastan y secan para después hacérnoslos llegar” declaró la editora.

En cuanto a los autores, el catálogo empezó recuperando autores locales que habían sido publicados anteriormente y tenían cierto peso en la comunidad. “Investigué cuales eran las voces que convocaban para las lecturas y las publicaciones en el momento. Con ese criterio seguí invitando a publicar los primeros años. Las primeras ediciones de Arroyo fueron dentro de la serie Dos Poemas. Comenzamos publicando a José Villa, Walter Lezcano, Analía Giordanino, Francisco Bitar, Fernando Callero, Santiago Venturini, Agustina Lescano y Larisa Cumin. Más tarde lo fui abriendo a otros autores no tan conocidos. Hemos dado la oportunidad a poetas nuevos que nunca habían publicado” aclaró Pipi Bosch.

Hoy en día el catálogo está abierto a quién tenga interés de publicar, la premisa es hacerlo lo más horizontal y amplio posible. Durante todo este año está abierta la convocatoria “Fluviales”, para la publicación de libros dobles, que incluyen a un poeta de Santa Fe y a otro de Paraná, fortaleciendo el diálogo literario entre ambas regiones. Para quienes deseen más información sobre esta convocatoria o quieran presentar su obra, pueden escribir a alejandraboschotero@gmail.com.

En el otro extremo de la cadena editorial, la distribución en Ediciones Arroyo es artesanal como los libros mismos: “Llevamos los libros a distintos festivales, encuentros, lecturas y ferias de literatura y poesía, y ahí vendemos. No trabajamos con muchas librerías porque este género no es tan comercializado en el circuito mainstream. Ahora queremos exportar los libros también, pero siempre llevándolos nosotros o los mismos poetas para que expongan su trabajo mientras los ofrecen. Siempre fuera de lo esperado en el circuito comercial”, aclaró Bosch.

En un tono reflexivo sobre la situación actual de la cultura, Bosch manifestó: «A pesar de las dificultades hay que seguir adelante y batallar, planteando nuevas formas para resistir. Nosotros somos trabajadores de la cultura que estamos en el territorio, no ganamos premios ni estamos en altas esferas. Nuestra construcción es comunitaria». El ambiente literario, según explica, es un espacio de gran resistencia, donde se forjan alternativas al dominio del canon tradicional. «Estamos permanentemente armando redes con otras editoriales, autores y universidades, tanto locales como internacionales», agrega, convencida de que el trabajo en comunidad es el camino para hacer circular la palabra poética de forma más horizontal y menos condicionada por intereses comerciales. En este sentido, Ediciones Arroyo se presenta como un modelo de cómo se puede hacer literatura desde una perspectiva más inclusiva y accesible.

Bosch concluye con una visión que trasciende lo literario: «Nos mueve el deseo, la necesidad de dejar un legado. Hay que hacerlo igual, independientemente de las circunstancias, de las becas o ayudas estatales, premios o concursos que haya. Obviamente, todo eso ayuda, pero si no está, no podemos perder el territorio». Para ella, la clave está en no abandonar los espacios que se habitan, asumir la militancia desde la vida cotidiana y entender que, como sujetos políticos, la cultura y el arte son herramientas esenciales para la transformación social.