El cine le pone el cuerpo a la Ley Ómnibus

El Gobierno de Milei se propone modificar la ley de Fomento de la actividad Cinematográfica, lo que arrasará con el financiamiento del INCAA y cerrará la Escuela Nacional de Cine. Los trabajadores y estudiantes de cine se enfrentan a la medida.

La primera reforma de la sección Cultura de la Ley Ómnibus está dedicada a la industria cinematográfica. Deroga 36 artículos de la Ley de Fomento a la Actividad Cinematográfica, que había sido creada en 1968, durante la dictadura de Onganía y fue modificada en 2001.

El Espacio Audiovisual Nacional (EAN), organización que agrupa a directores, productores y otros trabajadores del sector, presentó un proyecto para actualizarla con un enfoque federal, de fortalecimiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y que regule las plataformas de streaming. El proyecto de Ley Federal para la Producción y la Industria Audiovisual tiene estado parlamentario desde enero de 2023.

Pero la propuesta del presidente Javier Milei es de carácter regresivo respecto del proyecto de Ley Federal e incluso de la ley vigente. El EAN advirtió en un comunicado que además de modificar la composición administrativa del INCAA, con un director designado por Presidencia que elige a ocho representantes, lo desfinancia. El Instituto continuaría teniendo el 10 por ciento de la venta de entradas de cine, pero elimina el 25 por ciento de lo que el ENACOM le cobra a las televisoras.

Además, en su comunicado, puntualizó: “La industria audiovisual genera trabajo genuino para más de 600 mil personas y representa el 5,2 por ciento de la economía. Las modificaciones del proyecto gubernamental recortarán el 75 por ciento del presupuesto que resulta de la propia actividad audiovisual, lo que hará imposible su funcionamiento”. El proyecto de ley fija que los gastos operativos no pueden superar el 25 por ciento, pero en la actualidad se gasta un 50 por ciento sólo en el sueldo de sus 1300 empleados. Así, el INCAA deberá reducir su planta a casi un 70 por ciento.

La Ley Ómnibus ingresó al Congreso ell 26 de diciembre y se debería tratar en las sesiones extraordinarias que finalizarán el 31 de enero. Andrea Schellemberg, documentalista y parte de Realizadores Documentalistas Integrales (RDI), confía que el DNU y la ley sean rechazados en el Palacio Legislativo por las dos cámaras, según comentó en una charla con ANCCOM. “No sólo amenaza la producción cinematográfica, sino que va contra toda la sociedad. Creo que aún no se toma conciencia de lo destructivo que será si se llega a implementar. La producción será para unos muy pocos que estén dispuestos a reproducir la ideas de los que hoy nos gobiernan y eso es muy grave: es un problema ético y estético”, apuntó.

«Es un crimen a la libertad de expresión, a la libertad artística. El recorte no sólo se basa en beneficiar a las productoras de cine, cuyo interés es económico, sino que tiende al exterminio de ideas y producciones artísticas de contenidos plurales”, señaló Schellemberg.

El Consejo Académico Federal de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) difundió en un comunicado: “(el proyecto de ley) reduce a una mínima expresión al INCAA y le quita la obligación de sostener a nuestra escuela con recursos del fondo de fomento”. La Escuela no es mencionada en la Ley Ómnibus, así que advierten: “De aprobarse así, la ENERC quedaría atrapada en un vacío legal que la llevaría inevitablemente a su desaparición”.

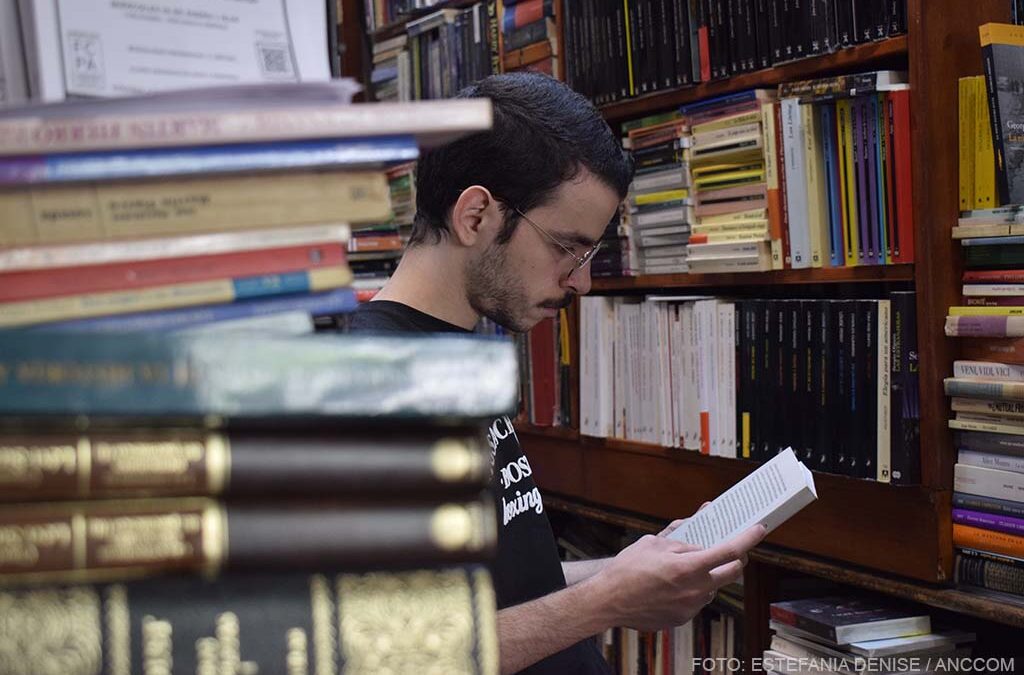

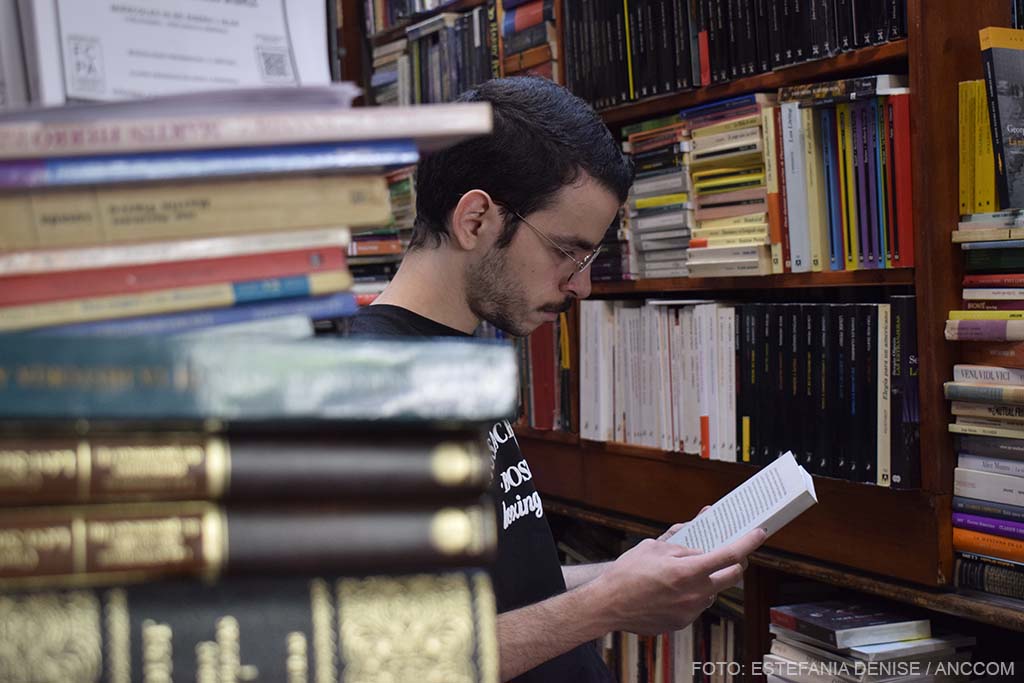

Catalina Yani, presidenta del Centro de Estudiantes de la ENERC sede AMBA, declaró en diálogo con ANCCOM: “Ya sea aprobada o no, entendemos que en la campaña quien nos preside actualmente mencionó en reiteradas ocasiones que quería cerrar el INCAA y, por ende nuestra escuela. Estamos en una situación de desamparo porque no hay una medida que explique nuestra continuidad… porque no quieren la continuidad de nuestra escuela”.

Como estudiantes están comenzando un Frente Federal de Estudiantes Audiovisuales con otras escuelas como la Universidad del cine (FUC) y la UNA (Universidad Nacional de las Artes). Yani determinó: “Si es necesario, vamos a poner el cuerpo, pero también y con cautela vamos a agotar todas las vías legales. La Escuela no va a cerrar: vamos a poner la mayor de nuestras voluntades para que eso no suceda”.

Ernesto Baca, cineasta experimental y director de Historia Universal (2022) y Cabeza de palo (2002), habló con ANCCOM: “Con un recorte de este tipo no hay posibilidad de que el cine argentino subsista: sólo van a sobrevivir las producciones que tengan un fuerte apoyo de las plataformas de streaming”. La ley plantea créditos para la producción a una “tasa de mercado” que, lejos de fomentar la diversidad y el federalismo, reducen la capacidad de producción audiovisual nacional.

Otros de los cambios que propone la ley es que los subsidios no pueden superar el 50 por ciento del presupuesto de la película y que se pueda pedir sólo cada dos años, lo que desequilibra el sistema, más para las áreas menos comerciales y, por ende, más frágiles, como el cine experimental, animado y documental.

En otro orden, si bien el INCAA sigue estando habilitado a contribuir en la realización de festivales de cine, debido a la fuerte desfinanciación, dejaría de apoyar al Festival de Mar del Plata y al mercado Ventana Sur. Así mismo, peligran la continuidad de las plataformas y canales cont.ar y cine.ar.

“Si bien ya se aplicó en distintas épocas (como en los 90), esta reforma de ley es muchísimo más profunda. Es un crimen a la libertad de expresión, a la libertad artística que protege los intereses de los que más tienen. El recorte no sólo se basa en beneficiar a las productoras de cine, cuyo interés es económico, sino que tiende al exterminio de ideas y producciones artísticas de contenidos plurales”, recordó Schellemberg.

“No hay posibilidades de producir un cine más autóctono, regional, que tenga más que ver con la cuestión social o con una inquietud artística. Lo que permite el INCAA es amplitud en las producciones”, añadió Baca.

En esa línea, Yani remarcó: “El INCAA es importantísimo porque es nuestra forma de representación nacional y cultural que tenemos como argentinos y argentinas. Reducirlo sería una expresión de cipayismo absoluto. La ENERC es de las más prestigiosas, pero más importante: cuenta con las herramientas para fomentar la cultura audiovisual”