Jubiladas pero no pasivas

Bajo la consigna «Ni una jubilada menos», el colectivo feminista organizó una acción frente al Congreso para exigirle a los senadores que rechacen la Ley Bases que da por tierra con la moratoria.

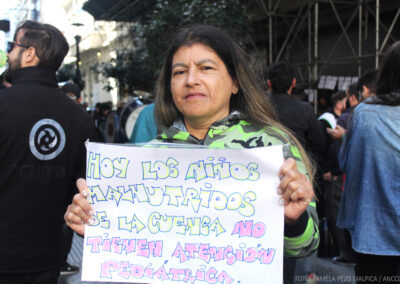

El colectivo Ni Una Menos realizó una acción callejera frente al Congreso de la Nación bajo la consigna “Ni una jubilada menos”. Participaron legisladores, diputados, agrupaciones políticas, sindicatos y jubiladas autoconvocadas. Un inmenso cordón policial rodeó la pacífica manifestación desde su inicio.

La manifestación en la Plaza de los dos Congresos fue para rechazar el proyecto de ley Bases y, en particular, el artículo que deroga las moratorias previsionales, que dejaría a 9 de cada 10 mujeres de nuestro país sin jubilación. “Lo que está intentando hacer el Gobierno es ahorrarse dinero, en vez de sacarle a los ricos y poderosos, se los saca a las jubiladas y a las trabajadoras de la economía popular para pagar la deuda y costear las fiestas financieras del sector especulador –expresaron desde la organización–. Estamos acá para decirle al Senado que los y las jubiladas estamos mirando, y que tienen que rechazar esta ley porque no tiene ni un punto a favor del pueblo trabajador y mucho menos de las mujeres”.

Lucía, integrante de Ni Una Menos y vocera principal de la convocatoria, señaló: “No se puede salir a caminar por la Ciudad de Buenos Aires sin toparse con un sector afectado por las políticas de este Gobierno. A los senadores les exigimos el rechazo de la Ley Bases. La patria no se puede vender, el pueblo los va a condenar si lo hacen”.

Yamila, secretaria de Género de la CTA, remarcó que la convocatoria surgió de los feminismos y de todas las organizaciones que forman parte del movimiento feminista para plantear un absoluto rechazo a la Ley Bases, y particularmente denunciar que su aprobación implicaría, entre otras cosas, la caída de la moratoria jubilatoria, la cual, según ella, “había sido, hasta ahora, un logro fundamental, al ser el reconocimiento de un trabajo que hacemos en nuestros hogares, en nuestras familias y comunidades que no es remunerado pero que es un trabajo, y por lo tanto implica el derecho a una jubilación digna”.

A las consignas de “Ni una jubilada menos, abajo el DNU y el ajuste”, se agregó el reclamo al Senado para que vote en contra de la Ley Bases, y a Diputados para que rechacen el decreto 70/23. “Estas políticas –subrayó Yamila– suponen la desarticulación del Estado en todas las áreas que se necesitan para la protección y la promoción de los derechos, impulsan un programa de extranjerización y privatización de la economía argentina, que a su vez implica un mayor empobrecimiento de nuestra población, pérdida de soberanía, privación de capacidad a la hora resolver qué hacemos con nuestros recursos y de generar un proceso de redistribución de la riqueza que es absolutamente necesario y que es la única manera en que podemos pensar un futuro mejor para todos todas y todos”.

Decenas de jubiladas se manifestaron codo a codo con las nuevas generaciones que apoyan su lucha. Gloria González, jubilada autoconvocada, es el ejemplo de lo que viven miles de mujeres de todo el país: “Sin la ayuda de mis hijos, no podría llegar a fin de mes, sin ellos me estaría muriendo de hambre. Me preocupa pensar cómo harán las jubiladas y adultos mayores que están solos y no tienen el sostén de nadie. Puedo pagar mis medicamentos gracias a los descuentos que encuentro. ¡Menos mal que por ahora solo necesito unos cuantos! No sé cómo haría para afrontar los gastos si necesitara mayor cantidad”. Para Gloria, la crisis está golpeando a toda la población y muy fuerte, ya que los comedores barriales no dan abasto, la juventud no encuentra oportunidades laborales, miles de personas han sido despedidas, y ahora los jubilados no llegan a fin de mes. “Los jubilados muchas veces necesitamos medicamentos para no morir, pero no nos alcanza para vivir. No sé cómo va a terminar todo esto”, dijo.

El diputado nacional de Unión por la Patria, Pablo Carro, acompañó la movilización porque considera imprescindible que el Senado rechace la Ley Bases, al no ser un proyecto que presente un solo artículo para beneficiar a los trabajadores. “La eliminación de la moratoria jubilatoria es un atentado contra las mujeres. La gran mayoría de ellas no se va a poder jubilar. Quieren reemplazarla con una pensión que es mucho más baja que la jubilación mínima, y además subir la edad jubilatoria a los 65 años”. Carro enfatizó el no reconocimiento y puesta en valor de los años que las mujeres han dedicado a prestar servicios. De ser sancionada, la ley desconocería por completo el trabajo que han hecho –y continúan llevado a cabo– dentro del hogar, atendiendo a los hijos, a los enfermos, encargándose de las tareas de cuidado, de limpieza, que tienen que ser reconocidas y remuneradas. La jubilación es un derecho aprobado por nuestra Constitución, afirmó Carro, y debe respetarse.

Acerca de las motivaciones que podría tener el Gobierno o el bloque de La Libertad Avanza para impulsar la ley, agregó: “Simplemente lo que se busca es hacer daño, instalando en la sociedad la idea de que hay personas que son descartables, y que si no han podido a lo largo de sus vidas juntar el dinero para mantenerse no tienen lugar en ella. Por eso lo que estamos discutiendo hoy es qué tipo de Argentina queremos. Yo quiero una Argentina que cuide a sus mayores, a sus jubiladas y a sus jubilados. Ojalá los senadores y las senadoras digan lo mismo”.

Otro diputado presente fue Juan Marino, militante y fundador del Partido y Unidad Piquetera: “Estamos acompañando la movilización convocada por la multisectorial en defensa la seguridad social, compuesta por organizaciones de personas adultas mayores que han venido al Congreso una vez más a solicitarnos, a las diputadas y a los diputados, que votemos una ley en defensa de la jubilaciones, que anulemos el decreto de necesidad y urgencia con el que Milei consolidó la licuación de las jubilaciones y que impuso desde que asumió el gobierno”, sostuvo.

Marino destacó que “han sido las jubiladas y los jubilados, principalmente, quienes han pagado el costo de este ajuste descontrolado y bestial que ha aplicado el Gobierno”, y que desde el bloque de diputados de Unión por la Patria –que él integra– impulsan un proyecto de ley para recobrar lo perdido por la licuación de Milei, para que haya una fórmula que permita que los adultos mayores empiecen a recuperar su poder adquisitivo.

“El Gobierno tiene una meta que es el déficit cero, que intentarán lograr a costa de todo. No les importa si para hacer eso tienen que hacer una sobredosis de ajuste que conduzca al país a una depresión económica. Creen que con la licuadora y la motosierra se puede alcanzar ese déficit cero, de todas formas, no lo están logrando, porque cae tanto la actividad, que cae la recaudación al mismo tiempo, y tampoco consiguen dólares del FMI ni de fondos privados”, opinó Marino, para quien el esquema económico del Gobierno es un completo fracaso.

“Es un gobierno fallido y por lo tanto nos parece muy importante que frente a ese fracaso y este ajuste que está dañando tanto al país y al pueblo, en este Congreso nos unamos todos los que somos opositores, que aquellos y aquellas que todavía no saben si son oficialistas o no, se den cuenta de que si quedan pegados al Gobierno quedan pegados al fracaso. Necesitamos construir una oposición mayoritaria que le ponga límites y uno de los puntos clave donde nos podemos poner de acuerdo con una mayoría opositora, es la defensa de las jubiladas y los jubilados”, finalizó.

La ausencia de dirigentes e integrantes del radicalismo, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal no sorprendió a nadie en la convocatoria, ya que fueron quienes facilitaron la media sanción de la ley. El cierre de la jornada estuvo a cargo del senador Mariano Recalde, quien leyó una carta escrita por el movimiento de mujeres dirigida, precisamente, a la Cámara Alta.